信息技术治理影响分销渠道敏捷的机理研究

2020-08-17池毛毛李延晖王伟军卢新元

池毛毛,李延晖,王伟军,卢新元,2

(1.华中师范大学信息管理学院,湖北 武汉 430079;2.华中师范大学湖北省电子商务研究中心,湖北 武汉 430079;3.华中师范大学青少年网络心理与行为教育部重点实验室,湖北 武汉 430079)

1 引言

面对瞬息万变的市场和顾客需求,如何积极面对和响应是当今企业管理者必须思考的问题之一[1]。这对于供应链中的传统企业来说则异常重要,因为企业成功已经不再是强调规模效应,而是强调反应速度,需要和原有渠道伙伴共同提高供应链敏捷,即共同提升对市场和需求的反应速度[2-3]。例如,宝钢和东风日产通过战略合作,使得东风日产的钢材入库数据、发票数据核对、财务采购发票入账时间从14天缩短到了3天;月末盘库时间从48小时缩短到2小时;库存备料从60天下降到45天。供应链敏捷将能增强整个供应链的竞争力,这种竞争力具有异质性、难以模仿和难以流动等特性,进而保证了长期竞争优势[2]。

供应链敏捷对于企业的长期竞争具有重要意义,然而目前信息系统研究主要集中在组织内(包括供应链)整合和敏捷的形成和作用[4-5],对于分销渠道敏捷(下文简称渠道敏捷)的形成机制仍不明晰[1, 6]。虽然有文献对供应链敏捷的前因展开了研究,并发现了供应链流程的柔性或者信息技术柔性对于供应链敏捷形成的重要作用[5, 7-9],却忽视了在下游供应链中焦点企业(focal firm)通过与渠道伙伴的IT治理来达成合作默契和市场快速反应[10]。而分销渠道商直接与终端顾客联系,关系到企业最终的价值实现(即“渠道为王”)。因此,有必要对焦点企业渠道敏捷的形成进行研究。

IT治理是影响组织敏捷和企业绩效的关键变量[11-12],前人研究发现IT治理分权制度能够提高企业利用信息技术的市场反应能力[12]。文献也关注IT治理对商务和IT部门在合作关系上的管理[13],发现其能促进商务战略和IT战略达成一致,从而为企业带来战略价值[11, 14]。然而,在供应链相关研究中,关于IT治理是否也能促进供应链敏捷(特别是渠道敏捷)的形成尚未有研究进行探索。本研究认为焦点企业通过IT治理(本文的IT治理是焦点企业基于正式的合同等对分销渠道伙伴电子商务活动的管理,应对不确定的市场和信息技术应用风险)促进对渠道分销商的有效管理,进而整合双方相关资源,有利于双方共同应对市场波动和顾客需求变化。因此,本文将探索并验证在分销渠道环境下,基于合作关系管理的IT治理机制是否可以进一步促进渠道敏捷。

进一步,IT治理通过何种机制影响渠道敏捷也需要探索。先前研究发现在企业内IT治理能够促进商务和IT部门的交流和整合,从而实现IT-商务战略匹配(IT-business strategic alignment)(即信息技术战略和商务战略的匹配程度,包括了知识层和运作层等维度的匹配)[15],这种匹配的形成有利于企业积极响应市场和顾客需求变化[11, 14, 16-17]。然而,在分销渠道中IT治理和IT-商务战略匹配的关系仍不明晰。基于Gerow等[16-17]提出的IT-商务战略匹配的知识匹配(Intellectual alignment)和运作匹配(Operational alignment)两个主要维度,本研究将其引入分销渠道管理的情境中,提出企业间电子商务战略匹配,即焦点企业和分销商在电子商务战略和战术上的匹配程度,包括知识匹配和运作匹配两个维度[16],知识匹配体现双方在电子商务知识方面的匹配度;而运作匹配体现双方在电子商务运作流程上的契合度。因此,本研究将探索IT治理是否通过企业间电子商务战略匹配(知识匹配和运作匹配)进一步影响渠道敏捷,以及这两条作用路径是否存在差异。

最后,IT治理影响渠道敏捷的过程中是否还会受到外部市场环境的权变影响?市场环境动荡水平的不同将会影响到企业构建组织敏捷的动机[18]。而在高市场动荡水平下,组织敏捷更能帮助企业获得成功。组织敏捷、供应链敏捷的相关文献也均涉及到了环境动荡性在敏捷获取路径和作用效果上的权变影响[2, 6, 19]。因此,本研究将考虑不同环境动荡水平在IT治理通过企业间电子商务战略匹配影响渠道敏捷的过程中是否存在差异。

综上,针对IT治理、IT战略匹配和供应链敏捷文献中所存在的理论缺口,本研究基于IT治理和IT战略匹配的相关文献和理论,探索IT治理影响渠道敏捷的具体作用机理。本文的三个主要研究问题包括:(1)在供应链分销渠道的情境中,IT治理是否能够直接促进渠道敏捷?(2)知识匹配和运作匹配是否在IT治理和渠道敏捷之间存在中介作用?(3)在以上的两条中介作用路径中,环境动荡性的调节作用是否存在?如果存在,环境动荡性在这两条中介路径中的调节作用是否存在差异?

2 理论分析和研究假设

2.1 IT治理和渠道敏捷

IT治理是指企业采用适当的管理和权利分配制度来降低信息技术应用的风险和成本[20]。当前IT治理文献主要关注IT和商务部门中责任和权利的分配和协调制度,认为IT治理通过如下三种机制发挥作用:决策制定结构,正式监控流程和交流方式等[11, 20]。由于关注供应链分销渠道的管理活动,本文突出IT治理通过正式管理机制(例如合同、规划等)来降低IT在分销渠道上应用的风险和成本。这种IT治理方式以契约为基石,有利于规范焦点企业和分销商的电子商务活动,促进双方的协调和整合,从而利于双方共同应对不确定市场和变化的顾客需求。

渠道敏捷是当前企业所看重和追求的,强调了供应链上分销渠道的“灵敏性”和“反应性”,它要求企业在最短的时间内对市场的变化和顾客的需求进行积极反应,从而降低整条供应链的库存量并为顾客更快地提供所需产品或服务[2, 21]。学术界对渠道敏捷的研究还比较少,运作管理学者关注业务流程的柔性增加供应链敏捷。例如Swafford等[7]从采购柔性,制造柔性和分销/物流柔性等维度分析供应链敏捷的形成。Braunscheidel和Suresh[3]则关注到了企业内外部流程整合,以及外部柔性对供应链敏捷的影响。类似地,谢磊等[21]从供应商与制造商协同、供应商之间协同、物流服务能力三个维度分析供应链敏捷的形成。信息系统学者则关注信息技术的应用如何促进数字化期权的产生从而形成供应链敏捷[1]。例如,Liu Hefu等[5]分析IT能力(包括灵活的IT基础设施和IT吸收)如何通过吸收能力的形成来进一步产生供应链敏捷的作用路径。目前尚未有运作管理或信息系统学者关注到IT治理(尤其是基于正式管理机制)对分销渠道敏捷的影响机制。

IT治理影响渠道敏捷主要通过对焦点企业和分销商双方电子商务协作活动的有效管理来实现。首先,通过合作机制的建立,双方形成了利益共同体,促使双方共同应对顾客需求变化。例如,海尔集团通过建立面向顾客需求的动态供应链,形成供应链敏捷(例如渠道敏捷),进而实现与分销商的双赢。其次,基于双赢目的,双方达成相关合同或契约有利于规范双方合作活动,也将利于双方共同应对市场变化,减少任何一方的机会主义行为。例如,宝钢和东风日产汽车之间摆脱简单的购买关系,建立战略合作模式,共同增强抗风险的能力,加强对业务反应的敏捷性[22]。因此,我们提出如下假设,

H1:IT治理和渠道敏捷正相关

2.2 企业间电子商务战略匹配的中介作用

IT-商务战略匹配是信息系统领域三大热点研究议题之一(另外两个分别为技术接受模型和IT价值研究)[23]。IT-商务战略匹配理论认为IT战略和商务战略应该在知识维度、运作维度、跨维度和社会维度等方面实现匹配[11, 16-17]。IT-商务战略匹配是帮助企业实现组织敏捷[19]和IT战略价值的关键[24]。然而,当前跨组织的IT-商务战略匹配研究尚比较缺乏[23, 25]。本文在分销渠道背景下,提出企业间电子商务战略匹配的概念,旨在测度焦点企业和分销商在电子商务战略上的匹配度。根据IT-商务战略匹配理论[16],企业间电子商务战略匹配分为知识匹配和运作匹配两个维度。其中,知识匹配体现双方在电子商务知识的匹配度,包括与分销商分享并交流市场动态发展、双方合作以及营销技巧和服务等方面的知识;运作匹配反映双方在电子商务运作流程上的契合度,具体包括在线浏览、查询、跟踪等方面与分销商实现无缝对接。本文将研究知识匹配和运作匹配在IT治理和渠道敏捷之间的中介作用。

IT治理对IT-商务战略匹配的作用通过两种机制实现。首先,IT治理通过对信息技术和商务部门权力结构的构建,促进IT经理和商务经理的沟通并达成共识,实现了社会匹配,进而形成知识匹配和运作匹配,即IT-商务战略匹配[14, 17]。其次,基于企业资源观(RBV),IT治理是企业管理者的一种管理和控制IT战略执行的能力,被视为IT人力资源(human IT resources)[11],能够进一步促进IT经理和商务经理达成一致意见,即实现IT-商务战略匹配。

虽然有研究认为IT-商务战略匹配的企业可能会掉入“刚性陷阱”,即IT和商务之间联系过于紧密将会延迟企业对外部环境的快速响应[23],文献普遍认为IT-商务战略匹配和组织敏捷之间存在正向关系,主要体现在知识共享和资源使用两个方面[19]。首先,IT-商务战略匹配是IT和商务经理产生共识的结果[26],IT和商务活动被设计来帮助企业收集环境信息,跨部门知识共享,从而以一种更加积极和敏捷的方式对变化进行反应[19]。其次,IT-商务战略匹配将IT嵌入到业务流程,并和其它组织资源进行捆绑,促进其采用全新的方式准备变化或者对变化进行积极反应[27]。因此,IT-商务战略匹配将会促进组织敏捷。

综上,在分销渠道环境中,企业间电子商务战略匹配在IT治理和渠道敏捷中起到了中介作用。首先,IT治理通过契约或合同规范焦点企业和分销商的电子商务活动,以合同的形式促进双方在知识维度和运作维度的匹配,即双方共享电子商务知识,并实现双方在电子商务业务流程的无缝对接。其次,焦点企业和分销商通过企业间电子商务战略匹配,即知识维度和运作维度上的匹配能够促进双方成为一个行动整体,从而共同应对市场和顾客需求变化。因此,本文提出如下假设:

H2a:知识匹配中介了IT治理和渠道敏捷之间的正向关系

H2b:运作匹配中介了IT治理和渠道敏捷之间的正向关系

2.3 环境动荡性的调节作用

环境动荡性是指一个行业或市场的竞争激烈程度[18],它作为一种情景因素将会影响到组织敏捷的形成和作用过程。先前文献通常将环境动荡性作为调节变量引入,考察其在组织敏捷作用过程中的权变影响[2, 6, 18]。例如,Tallon和Pinsonneault发现在环境动荡水平高的情况下,组织敏捷更利于企业绩效的获取[19]。类似的,Gligor等[2]研究了环境丰裕度、环境动荡性以及环境复杂性在供应链敏捷和企业绩效之间的调节作用。

本研究认为环境动荡性会进一步强化企业间电子商务战略匹配在IT治理和渠道敏捷之间的中介作用。IT治理通过知识匹配和运作匹配的中介对渠道敏捷产生间接作用,而环境动荡性在此过程中起到了正向调节作用。具体表现在,随着环境动荡性水平的增加,焦点企业和分销商更倾向于建立基于契约保障双方合作关系以规避风险,促进双方实现知识维度和运作维度的匹配,从而进一步提高渠道敏捷。相反,如果环境动荡性水平较低即在稳定的市场环境中,焦点企业和分销商则不会意识到形成企业间电子商务战略匹配的重要性和紧迫性,也没有快速反应市场和顾客需求的动机。综上,本研究提出如下假设:

H3a:环境动荡性正向调节知识匹配在IT治理和渠道敏捷之间的关系;环境动荡性越高,知识匹配的中介作用越强

H3b:环境动荡性正向调节运作匹配在IT治理和渠道敏捷之间的关系;环境动荡性越高,运作匹配的中介作用越强

3 研究方法

3.1 样本描述

本文主要采用问卷调查和访谈相结合的方法完成基础数据的搜集。在正式调查之前,对武汉市的神龙汽车,马应龙药业等10 余家企业IT /商务主管或高层经理开展实地访谈。根据调查反馈,针对企业间电子商务运作和分销渠道合作状况,修正了问卷测量相关指标的语言表达,删减了部分测量效果不佳的题项,最终得到了用于大规模调查的量表。

样本数据的大规模调查使用网络和面谈两种方式,并在当地电子商务协会、经济贸易和信息化委员会以及校友会的支持下,向全国信息化程度较高的企业随机发放问卷700 份。在经过电话和电子邮件等方式督促的情况下,我们在半年内共回收问卷213 份,回收率为30.4%。由于问卷填写缺失和较多相同回答等问题,共删除4份问卷,最终得到有效问卷209份。本文采用方差分析检验是否存在无响应偏差(non-response bias)。结果表明反馈问卷的企业和未反馈问卷的企业在企业规模,行业类型,企业性质等类型上无显著差异(p>0.1)。因此本研究中的样本不存在响应偏差。

3.2 测量工具

调查问卷中包含渠道敏捷、知识匹配、运作匹配、IT治理以及环境动荡性等变量。为了确保量表的效度和信度,主要变量的测量尽可能参考已有的成熟量表,同时考虑我国电子商务和供应链分销渠道的企业实践。由于部分题项最初是英文的,按照翻译和回译的程序,由本专业的2名博士研究生将英文题项翻译为中文,再由3名硕士研究生将题项回译成英文。另外,还通过研讨会的形式对问卷题项内容和表达等进行了多次讨论。最终问卷采用李克特七点量表,让被试者对各个题项的同意程度从1到7进行打分(1表示“非常不同意”,7表示“非常同意”)。

自变量:根据Hoetker和Mellewigt[28]、Goo等[29]以及Wu等[11]的研究,本文设计的IT治理主要强调在渠道合作中以合同和规则来规范合作双方的电子商务活动,从而降低IT应用风险并实现IT价值。采用三个题项测量:(1)建立了有效的合作机制,鼓励分销商加入电子分销渠道;(2)双方的电子化合作内容体现在共同遵守的合作条款中;(3)与分销商的电子化合作达成协议,共同应对市场的不确定性。

中介变量:基于Gerow等[16-17]的研究,本文采用了知识匹配和运作匹配两个变量对企业间电子商务战略匹配进行测量。其中,知识匹配采用如下三个题项测量:(1)与分销商分享并交流市场动态发展的知识(如市场需求);(2)与分销商分享并交流双方合作的相关知识(如好的合作经验);(3)与分销商分享并交流营销技巧和服务知识。运作匹配的测量题项为:(1)与分销商在线共享更新的产品/服务信息,支持在线浏览;(2)提供交易信息和状态的在线查询等功能,支持在线查询;(3)与分销商在线共享产品交付/顾客反馈信息,支持跟踪和后续服务。

因变量:依据Braunscheidel和Suresh[3]、Narayanan等[30]以及Gligor等[2]关于供应链敏捷的研究成果,本研究对渠道敏捷的测度项为:(1)能够灵活快速地选择分销商(如增加、终止或变更);(2)与分销商灵活快速地共同面对顾客需求(如提供产品/服务新功能);(3)与分销商灵活快速地共同面对市场竞争变化(如新产品策略)。

调节变量:本文的调节变量为环境动荡性,通过参考Gligor等[2],Rosenzweig[31]以及Chakravarty等[18]的研究,使用市场或行业中竞争对手的数量来测量,采用7点量表打分法:“1-没有;2-非常少;3-少;4-一般;5-有一些;6-多;7-非常多”。

控制变量:为了避免其它外部因素对本模型的干扰,本文在模型中考虑了如下控制变量:企业规模、所有制、合作时间长短、跨企业电子商务开展的时间(下文简称电商开展)以及企业类型。其中企业规模采用企业员工数量的定序数据来衡量:“1:100人以下;2:101-500人;3:501-1000人;4:1000人以上”;所有制则采用定类数据测量:“1-国有企业;2-民营企业;3-中外合资企业;4-外商独资企业”;合作时间长短采用定序数据来衡量:“1:2年以内;2:2-3年;3:4-5年;4:6-7年;5:8年以上”;电商开展采用定序数据来衡量:“1:2年以内;2:2-3年前;3:4-5年前;4:6-7年前;5:8年以前”;企业类型采用定类数据测量,具体类别见表1。

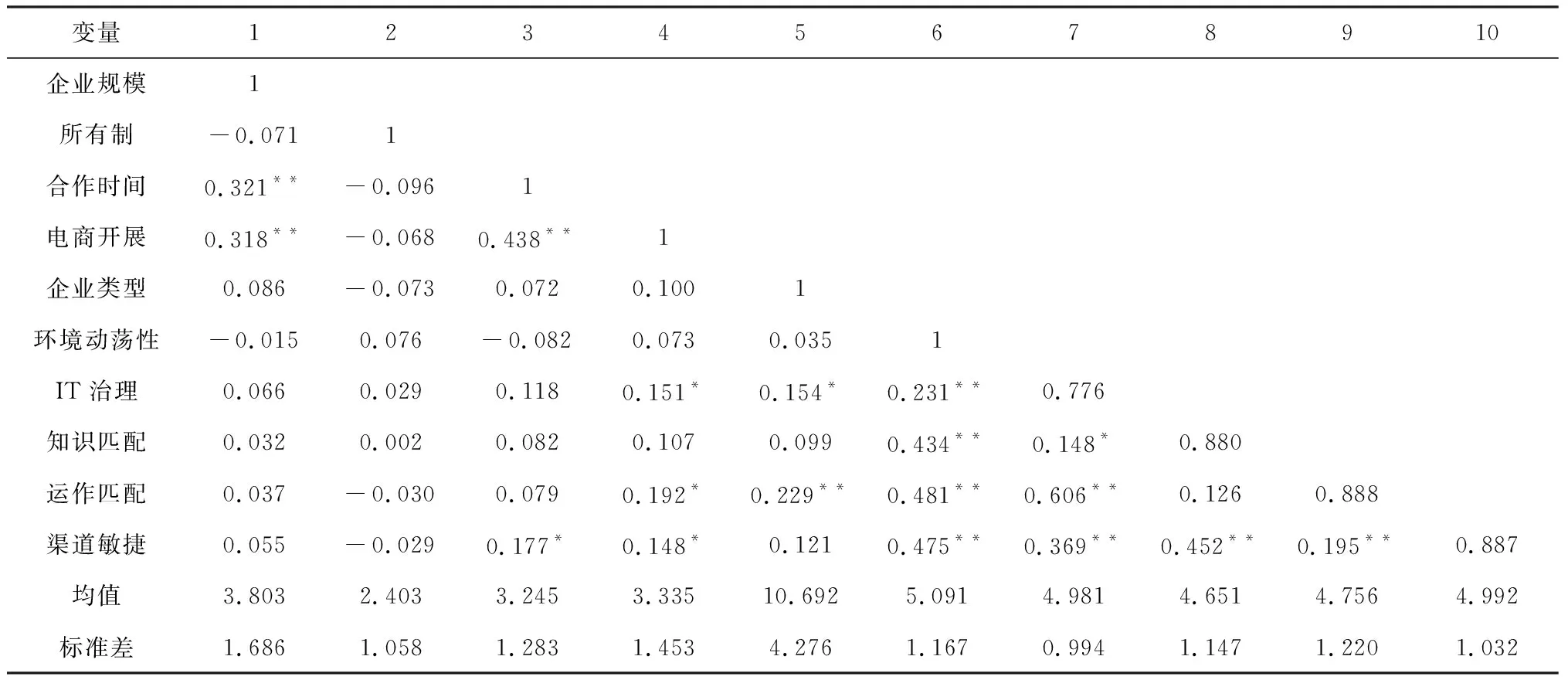

表1 构念测量、信度和聚合效度分析

4 数据分析与假设检验

4.1 信度和效度

本文采用SPSS 22.0和AMOS 18.0对量表进行信度和效度分析。首先,本研究使用SPSS 22.0进行探索性因子分析(EFA),KMO统计量为0.886,并在0.001显著水平下通过检验,最终共提取出4个特征根大于1的因子,解释了83.030%的方差,因而本文的指标具有良好的效度。另外,所有构念的Cranbach'sα系数在0.8以上,确保了本研究量表的信度。

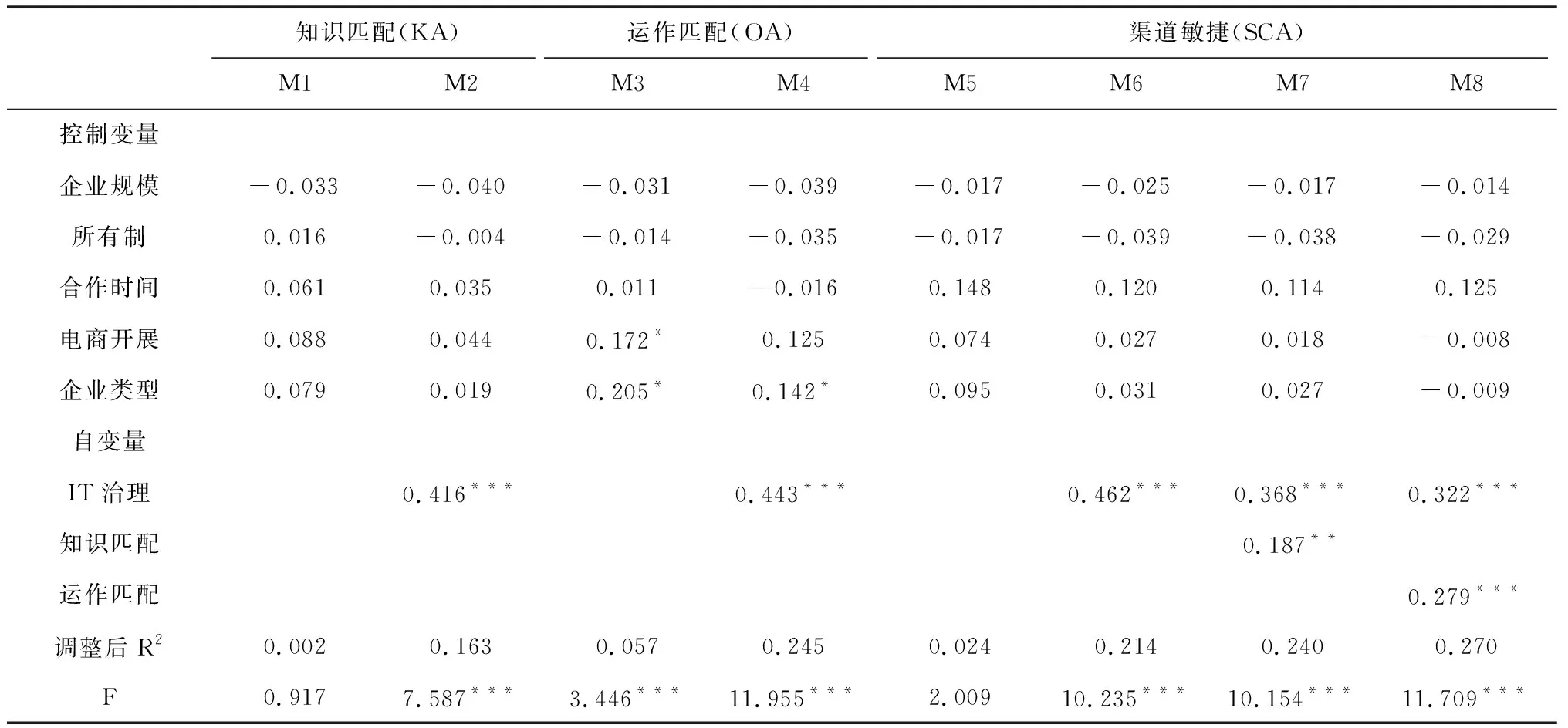

接着,本研究使用AMOS 18.0进行验证性因子分析(CFA),样本数据和假设模型的拟合度好(绝对指标χ2(79.895)/Df(48)=1.664,p<0.05,GFI=0.940,RMSEA=0.057;相对指标NFI=0.957,IFI=0.982,TLI=0.975,CFI=0.982),因子负载在0.70以上,均达到0.001的显著性水平,所有构念平均萃取方差(AVE)均在0.6以上,说明本研究构念拥有良好的聚合效度。经过对这些构念的效度和信度的检验,本文计算每个构念的题项均值,将该构念得分作为下一步进行假设检验的基础。构念的描述性统计信息和相关指标见表1和表2。

表2 均值、标准差、相关系数和区分效度

由于采用单一来源的问卷数据可能存在共同方法偏差(CMB),因此本文采用了事前预防和事后检验的措施将该问题最小化[34]。在事前预防上,采用匿名回答的方式,并在面谈收集问卷时,对因变量和自变量在测量的空间上(例如在办公室和机房分别填写问卷)、心理上(例如,在回答问卷时,插入一些企业案例与被试者互动)进行适当分离。在事后检验上,我们分别采用Harman单因素测试和方法因子两种方法进行检验。首先,本文采用SPSS22.0进行探索性因子分析,无法提取单个因子,并且最大因子的解释率小于总体解释率的50%。其次,通过引入一个“方法因子”[35],其指标是所有构念的指标集合,比较每个指标被其相关构念和“方法因子”解释的方差,计算每个测量指标在其相关构念和“方法因子”上的负载。结果显示相关构念对测量指标的平均解释方差为0.836,而“方法因子”对测量指标的平均解释方差为0.022,并且在“方法因子”上的负载大多都不显著。综上分析,本研究不存在显著的方法偏差。

4.2 假设检验

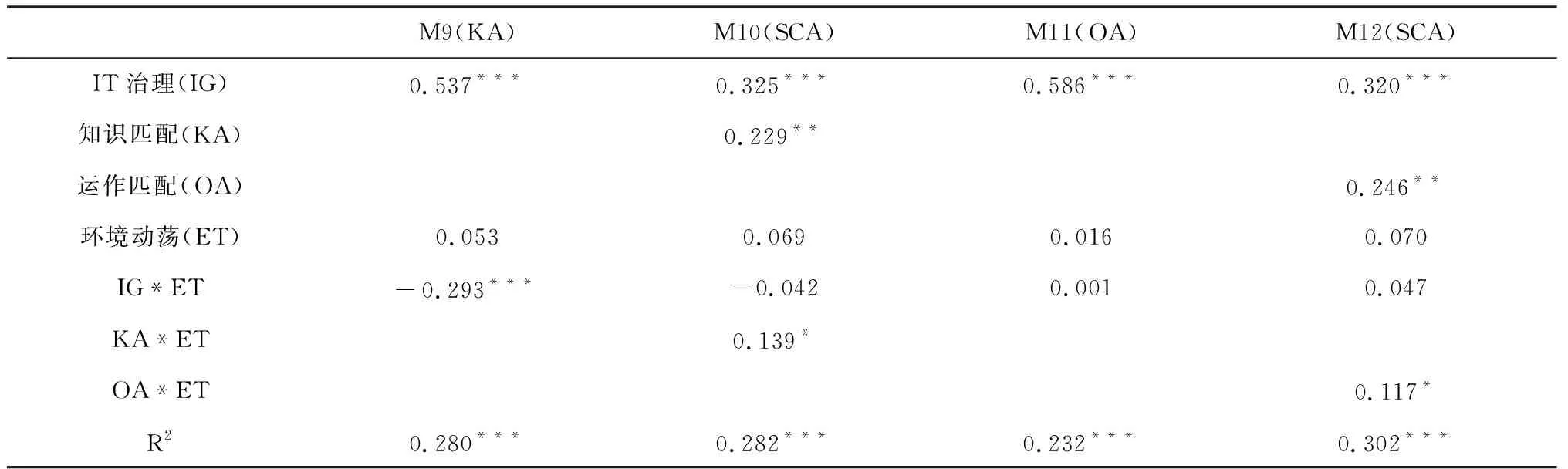

本研究采用SPSS22.0进行逐步线性回归分析。为了避免进行调节效应分析可能出现严重的多重共线性风险,本文对除了控制变量外的其他变量进行了中心化处理。回归分析的结果见表3。

表3 假设检验的回归分析结果

(1)直接作用检验(H1)

假设1提出IT治理和渠道敏捷正相关。检验结果见表3中的模型M5所示,将企业规模、所有制、合作时间、电商开展时间和企业类型等控制变量纳入回归模型后,发现它们均与渠道敏捷不显著相关。在以上控制变量的基础上,本文接着加入IT治理,发现了IT治理和渠道敏捷显著正相关(模型M6:β=0.462,p<0.001),因此H1得到了支持。

(2)中介效应检验(H2a和H2b)

本文采用Baron等人的方法进行中介效应检验[32]。首先,检验自变量(IT治理)和中介变量(知识匹配和运作匹配)之间的相关关系,我们发现IT治理和知识匹配(模型M2:β=0.416,p<0.001)、运作匹配(模型M4:β=0.443,p<0.001)均显著正相关。其次,检验自变量(IT治理)和因变量(渠道敏捷)之间的相关关系,该关系已在直接作用部分检验,即IT治理显著正向影响渠道敏捷。最后,在分别控制中介变量(知识匹配和运作匹配)对因变量(渠道敏捷)的影响后(模型M7和M8),检验IT治理和渠道敏捷之间的关系变化。通过对比模型M6和M7、M8,IT治理的回归系数值均变小(0.368和0.322均小于0.462)。因此,IT治理对渠道敏捷的影响通过知识匹配和运作匹配的部分中介效应起作用,即H2a和H2b得到验证。

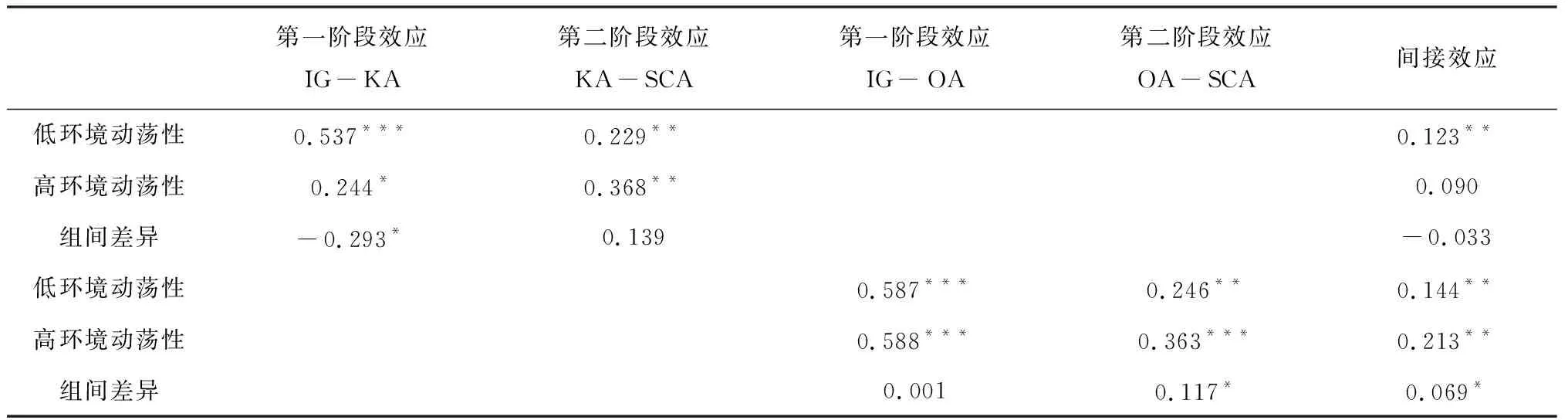

(3)有调节的中介效应检验(H3a和H3b)

基于Edwards等提出的步骤对H3a和H3b进行检验[33]。首先,采用非标准化参数估计方法得到调节效应的回归结果,结果见表4。接着,将不同环境动荡性的不同水平分别进行计算对比,结果见表5。当运作匹配为中介变量时,高低环境动荡性组间的间接效应存在了显著性差异。在高环境动荡水平下IT治理通过运作匹配影响渠道敏捷的影响要大于在低环境动荡水平下IT治理通过运作匹配影响渠道敏捷的影响(0.144<0.213)。本文还检验高环境动荡性(均值+标准差)和低环境动荡性(均值-标准差)的情景下IT治理和渠道敏捷间接效应的斜率发现在高低环境动荡性的情景下,IT治理和渠道敏捷的间接效应均为正,其中高环境动荡水平下斜率更大,进一步说明环境动荡性对IT治理和渠道敏捷的间接效应起到了正向调节作用。因此,环境动荡性强化了IT治理通过运作匹配产生渠道敏捷的过程,H3b得到了支持。

表4 非标准化参数估计

表5 有调节的中介效应检验表

然而,当知识匹配为中介变量时,高低环境动荡性组间的间接效应不存在显著性差异,即有调节的中介效应H3a没有得到支持。本文进一步检验了环境动荡性在IT治理和知识匹配、知识匹配和渠道敏捷之间的调节效应,见表4。我们发现,环境动荡性负向调节IT治理和知识匹配的关系(M9:β=-0.293,p<0.001),而正向调节知识匹配和渠道敏捷之间的关系(M10:β=0.139,p<0.05)。这两种正负效应的同时存在可能抵消了环境动荡性在IT治理-知识匹配-渠道敏捷中的有调节的中介效应。

5 结语

基于分销渠道关系治理的视角,本文聚焦于渠道敏捷的驱动因素和形成机制,探索基于契约的IT治理“是否”、“如何”和“何时”影响渠道敏捷的作用机理。研究结果表明,IT治理通过知识匹配和运作匹配影响渠道敏捷,其中运作匹配的中介作用受到环境动荡性的正向调节作用。知识匹配的有调节的中介作用并未得到验证,但是发现了环境动荡性在IT治理和知识匹配之间起到了负向调节作用,而在知识匹配和渠道敏捷之间起到了正向调节作用。主要结论如下:

首先,本文证实了IT治理对于渠道敏捷的重要影响。基于合作关系管理的IT治理能够规范焦点企业和分销商的电子商务活动,进而促进双方共同应对市场和顾客需求变化,即渠道敏捷。然而先前关于供应链敏捷的文献主要将前因聚焦于供应链流程柔性或IT柔性[5, 7],对于关系管理要素(特别是焦点企业和分销商)的涉及比较少,而这种双方关系的有效管理却是保证供应链上焦点企业和分销商共同应对不确定外部市场环境的前提之一[[30]。Narayanan等[30]证实了合作和信任对供应链敏捷绩效的直接和交互作用,廖成林等也发现了合作关系与供应链敏捷的正向关系,但是都忽视了正式契约对供应链绩效的影响。本文进一步证明了以正式契约进行合作关系管理的IT治理能够促进渠道敏捷的形成[10]。

其次,本文证实了企业间电子商务战略匹配(包括知识匹配和运作匹配)的中介作用,对于解释IT治理如何形成和影响渠道敏捷具有重要的意义。虽然IT治理对于渠道敏捷具有显著正向影响,但这种影响的具体作用机理并不清晰。先前文献分别实证了IT治理和IT-商务战略匹配[11, 17, 36],以及IT-商务战略匹配和组织敏捷的正向关系[19],但关于IT-商务战略匹配的中介作用缺乏实证检验。本研究证实了在分销渠道情境下,以知识匹配和运作匹配为中介的作用路径。进一步,本文发现运作匹配的中介作用强于知识匹配的中介作用(0.279>0.187,p<0.10)。这与先前文献主要从供应链流程柔性角度探索供应链敏捷的前因一致[3, 7, 21]。另外,冯长利等人也发现了供应链知识共享和供应链敏捷的正向关系[37]。因此,本研究发现了以IT治理为导向,电子商务战略匹配为中介的渠道敏捷形成机理,并为供应链敏捷相关文献和理论增添新知。

最后,本研究还发现了环境动荡性在渠道敏捷形成过程中存在权变影响。在环境动荡水平高的情况下,IT治理通过运作匹配影响渠道敏捷的作用机制更强,即IT治理通过运作匹配传递的效应会在不同的环境动荡水平下存在差异。高动荡环境中,企业和供应链伙伴更有共同面对市场变化从而获取价值的动机,因此他们会积极规范和确定双方协作关系,形成双方电子商务业务流程上的无缝对接,进而提高渠道敏捷水平。反之,市场环境较稳定的背景下,渠道敏捷的获取意愿降低,从而这种传递效应就相应降低。较令人意外的是环境动荡性在以知识匹配为中介的有调节的中介作用不成立。本文给出的解释是由于环境动荡性负向调节IT治理和知识匹配的关系,而正向调节知识匹配和渠道敏捷之间的关系。这两种正负效应的共同存在可能相互抵消,导致环境动荡性的有调节的中介作用不成立。这种负向调节作用的存在可能因为在高动荡环境中,仅仅通过契约形式的IT治理使得双方缺乏应对柔性[38],使得双方对于知识维度的匹配难以实现,有必要补充信任等关系治理机制保证动荡环境下双方进行知识匹配[30, 39]。因此,通过整合IT治理和IT-商务战略匹配理论,本文的研究结果对于解释渠道敏捷的形成提出了具体的影响机制和权变影响过程。

本文的研究结论对于供应链和信息系统管理实践也具有重要现实意义:首先,企业管理者应该重视相关IT资源的建设,例如通过IT人力资源的积累和利用,建立有效的IT治理机制,从而保障焦点企业和分销商共同应对市场变化等。其次,企业管理者还应意识到企业间电子商务战略匹配对于形成渠道敏捷的重要价值,例如通过契约形式规范和管理双方电子商务活动,促进企业和供应链伙伴在知识维度和运作维度达成较高的匹配度,进而提高渠道敏捷。最后,管理者还应该考虑市场竞争度的权变影响,例如在较高竞争度的行业,焦点企业和分销商需要积极构建渠道敏捷以应对市场不确定性。特别注意的是,在高环境动荡水平下,企业管理者还需要整合运用合同和关系治理等方式促进双方知识匹配和运作匹配,从而产生渠道敏捷。

本研究也存在一定的局限性,需在未来的研究中进一步完善。首先,本研究仅考虑基于契约的IT治理对渠道敏捷影响机制,然而忽视了信任等关系治理要素[39],今后研究可以考虑将其纳入模型进行对比分析。其次,本文是一项横截面研究,是以静态视角研究渠道敏捷的形成过程。今后可以进行跟踪研究并收集面板数据,动态分析知识匹配、运作匹配和渠道敏捷的作用过程。最后,今后研究还可以进一步收集或补充客观数据到模型中,以增强研究模型的信度和效度。例如,可以通过收集焦点企业和分销商沟通次数、互派人员数量等数据进一步丰富完善IT治理等变量。