阶段性康复护理对脑梗死偏瘫患者运动功能及自护能力的影响

2020-08-10徐连宝许宝闪汪甜甜朱华清

李 娟,徐连宝,许宝闪,汪甜甜,朱华清

(南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院(徐州医科大学附属宿迁医院),江苏 宿迁 223800)

脑梗死是临床常发的神经内科中危急重病,即使及时有效的进行治疗,也会遗留运动功能障碍,严重者甚至形成偏瘫。偏瘫状态下,患者几乎丧失生活自理能力,且处于卧病在床状态,运动功能受到很大的损害,严重影响患者生活质量水平,损害患者身心健康。因此,实施有效的护理干预来恢复患者运动功能,提升其自护能力尤为重要。阶段性康复护理是一种人性化的护理干预手段,是在康复医疗计划实施过程中的各个阶段,为了达到患者躯体的、精神的、社会的和职业的全面康复的目的,紧密配合康复医师和其它康复专业人员,对康复对象进行的除基础护理以外的功能促进护理[1]。基于此,本研究探讨阶段性康复护理对脑梗死偏瘫患者运动功能及自护能力的影响,具体报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年2月~2018年6月我院脑梗死偏瘫患者98例,随机数字表法分为观察组、对照组,各49例。观察组女23例,男26例;年龄42~78岁,平均(62.83±8.46)岁;病程6-36h,平均(25.19±1.05)h。对照组女24例,男25例;年龄43~77岁,平均(62.03±8.56)岁;病程7~38 h,平均(25.29±1.95)h。对照组、观察组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 入选标准

纳入标准:脑梗死病症诊疗符合《临床疾病诊断与疗效判断标准》[2]标准,且均经颅脑CT或者核磁共振MRI证实;单侧肢体处于偏瘫状态;家属签署知情同意书;排除标准:患心脏、肝脏、肾脏等器官疾病者;患精神疾病患者;免疫系统障碍者;合并其他脑血管疾病者。

1.3 方法

对照组采取常规护理,包括病况观察、健康宣导、用药饮食指导、并发症预防、康复锻炼等。观察组在此基础上进行阶段性康复护理,包括:(1)准备阶段。成立康复护理小组,由护士长担任组长,组内成员有康复治疗师、责任护士、心理咨询师,组内根据患者急性期、稳定期、恢复期等不同病症情况制定康复护理方案并向患者宣导康复训练方式、方法、时间、频次、强度等;护理人员通过有效方式,讲解脑梗死致病原因、临床表现、不良反应及并发症表现与预防、应急处理措施等知识。(2)实施阶段。入院后1~3 d,在其生命体征稳定的状态下,协助患者取患侧与健侧卧位姿势,要及时更换健侧与患侧卧位,1~2 h/次,防止发生压力性损伤;患侧卧位时,后旋患侧前臂,掌心向上,自然伸开手指,将健侧的上肢置于躯干上,并且在患侧下肢及身后垫软垫,防止健侧下肢压迫患侧下肢;健侧卧位时,保持躯干正面与床面呈90°,均于身后垫软垫,便于支撑身体;护理人员采取合适力度按摩患肢,2~3次/d,刺激血液循环,改善肌力。入院后的4~7 d,指导患者进行下肢功能康复训练如抬臂训练、抬腿训练、屈膝训练,具体包括直腿抬高30-60°,平持10~20 s、3~4次/d,10~50下/次;伸屈髋、膝、踝关节运动10~50下/次,3~4次/d,改善局部组织代谢内环境,减少下肢深静脉血栓发生率;入院后8d至出院前,进行上肢训练:指导患者十指交叉、握拳,健侧上肢带动患侧举过头顶,前伸肩关节,伸直患侧肘关节,置两侧上肢于腹部,20组/d。坐起平衡训练:健腿勾住患腿,抬患腿移至床边,健腿支持身体直立保持平衡。站起训练:指导患者移臀至椅前段,屈曲髋、膝关节90°;并拢两膝,足跟用力上提髋关节,伸展腿部和躯干站起。步行训练:在外力支撑下,保持立位,前后摆动患腿,行踏步、屈膝、伸膝,患腿用力,健腿前后移并保持平衡;搀扶步行或辅助平衡杠步行,直至徒手步行;健腿上患腿下,安全平稳后持续进行上下台阶训练超20 min。生活训练:指导患者进行日常的刷牙、洗脸、穿衣、吃饭、如厕等活动,提升其自护能力。(3)改善阶段。定期进行随访调查,1次/周,在随访沟通中仔细询问患者在康复训练过程中存在的问题,并详细记录、整理并分析,帮助其解决;加强与照顾者的沟通,对其进行脑梗死康复理论与实践培训,鼓励照顾者提出意见和建议,及时调整护理方案;关注患者日常情绪,主动与患者沟通,强调焦虑抑郁情绪对康复的危害,了解产生消极情绪的原因,对患者进行心理疏导,引导患者保持平和心态,必要时给予抗抑郁抗焦虑药物治疗。两组均干预3个月,结束时测评护理效果。

1.4 评价指标

(1)运动功能:于干预前及3个月结束后采用采用Flugl meyer运功功能测评法(FMA)[3]评估患者肢体运动功能,包括运动功能(上肢66分和下肢34分),运动功能总分100分,评分越高,运动能力越好。(2)自护能力:采取自我护理能力测定量表(ESCA)[4]评估干预前后两组自护能力,包括自我概念、自护责任感、自我护理技能、健康知识水平4部分,分值越高,自护能力越强。

1.5 统计学方法

2 结 果

2.1 运动功能

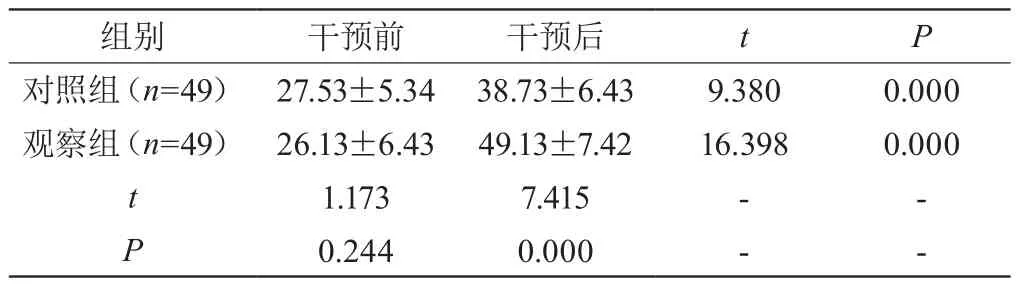

干预前,两组FMA评分对比,差异无统计学差异(P>0.05);干预后,观察组FMA评分较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组肢体功能比较(,分)

表1 两组肢体功能比较(,分)

组别 干预前 干预后 t P对照组(n=49) 27.53±5.34 38.73±6.43 9.380 0.000观察组(n=49) 26.13±6.43 49.13±7.42 16.398 0.000 t 1.173 7.415 - -P 0.244 0.000 - -

2.2 自护能力

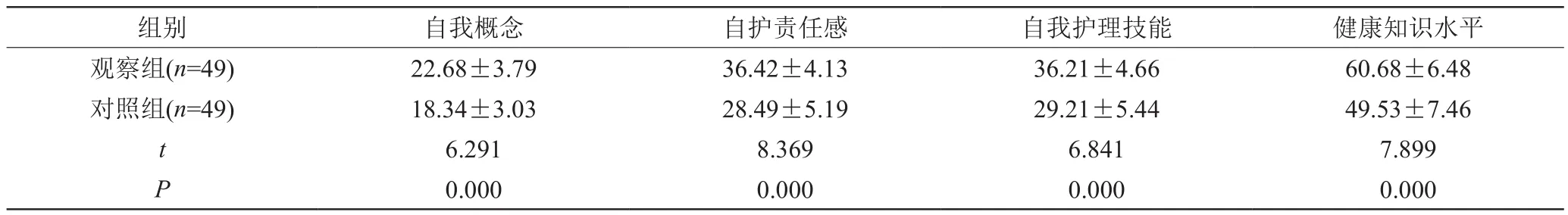

干预后,观察组自我概念、自护责任感、自我护理技能及健康知识水平评分均高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组干预后自护能力对比(, 分)

表2 两组干预后自护能力对比(, 分)

组别 自我概念 自护责任感 自我护理技能 健康知识水平观察组(n=49) 22.68±3.79 36.42±4.13 36.21±4.66 60.68±6.48对照组(n=49) 18.34±3.03 28.49±5.19 29.21±5.44 49.53±7.46 t 6.291 8.369 6.841 7.899 P 0.000 0.000 0.000 0.000

3 讨 论

脑梗死的发病率高,预后效果差,虽脑梗死致死率不高,但是迁延难愈,易导致残疾产生。病发时,大脑处于缺血状态,会大量产生自由基损伤脑细胞组织,诱发脑水肿,继而造成神经功能损伤,引发脑梗死偏瘫。单靠药物治疗是难以恢复其正常的肢体运动功能。而研究表明,进行康复干预能有效活化运动肌肉组织,可加速病灶四周或健侧肌肉力量改善进程,有效促进运动功能恢复正常水平,提升患者日常生活自理能力,有效改善脑梗死患者预后水平,为重返家庭和社会打下坚实基础[5]。

恢复脑梗死病患肢体运动功能是早期的康复护理的重点,使患者回归社会,恢复生活质量,是康复治疗与护理的最重要目标。而阶段性康复护理的护理的目的就在于减轻患者痛苦,促进康复;使患者尽量减少继发性功能障碍,达到减轻脑梗死偏瘫对肢体的损伤度,使残余的机能和能力得到维持和强化,最大程度恢复生活能力,提高生活质量,重返家庭,回归社会[6]。该护理模式秉承“预防在先,早期介入,贯穿始终”的原则,以恢复患者运动功能为主,将康复训练与日常生活活动相结合,注重实用性,以达到恢复患者的生活自理能力的目的;同时其重视患者的心理状态,最终实现身心的全面康复;并且提倡协作精神,将患者、家属、照顾者、医护人员纳入康复护理的系统之中,形成一个统一的护理整体[7]。阶段性康复护理强调阶段性,遵循循序渐进,由简到难、由小到大的原则,是改善脑梗死偏瘫患者运动功能恢复情况的重要干预手段[8]。其通过前期准备、实施、改善3个阶段,强调“因人而异”,根据患者所处的急性期、稳定期、恢复期等不同病症情况、患者年龄段、机体耐受力、运动功能、自护能力受损程度等制定针对性、阶段性的康复护理方案[9]。因此,采取康复训练方案都是循序渐进性的难度、运动量适中,逐渐提升训练等级,避免以及杜绝患者不必要的肢体损伤[10]。同时予以自护能力锻炼,增强自护能力的恢复。此外,该护理过程中对患者进行心理护理,鼓励患者保持乐观心态,克服困难,坚持锻炼;进行肢体功能训练时,在训练患肢时辅助健侧肢的主动运动,达到缓解运动神经系统的紧张度的目的,有助于全面改善肢体运动功能,并且积极预防肌肉萎缩、压力性损伤、下肢静脉血栓等并发症情况,使患者尽早恢复自主活动;在进行自护能力训练时,耐心指导患者进行日常的自我护理,循序渐进,不急于求成,逐步提升患者自护能力[11-12]。本研究中结果显示,观察组干预后FMA评分、自护能力评分均高于对照组,表明阶段性康复护理能有效改善偏瘫患者运动功能,提升其自护能力。

综上所述,在脑梗死偏瘫患者中采用阶段性康复护理效果较好,在恢复其运动功能,提升其自护能力方面有着积极的促进作用,利于预后改善。