在不同棉区噻苯隆和乙烯利用量及配比对脱叶催熟效果影响

2020-08-08宋兴虎徐东永孙璐赵文超曹龙龙张祥唐纪元韩焕勇王洪这陈洪章0王林赵冰梅杜明伟田晓莉李召虎

宋兴虎,徐东永,孙璐,赵文超,曹龙龙,张祥,唐纪元,韩焕勇,王洪这,陈洪章0,王林,赵冰梅,杜明伟*,田晓莉*,李召虎*

(1.中国农业大学农学院农学系/ 植物生长调节剂教育部工程研究中心, 北京100193;2.河北省河间市国欣种业,河北 河间062450;3.河北省邯郸市农业科学研究院棉花研究所,河北 邯郸056000;4.山东省德州市农业科学研究院棉花研究所,山东 德州253000;5.山东省滨州市农业机械化科学研究所,山东 滨州256600;6.江苏省扬州大学农学院,江苏 扬州225000;7.石河子大学农学院,新疆 石河子832000;8.新疆农垦科学院棉花研究所,新疆 石河子832000;9.新疆轮台县国欣种业,新疆 轮台841600;10.新疆沙雅县守信种业,新疆 沙雅842200;11.新疆生产建设兵团农业技术推广总站,乌鲁木齐830001)

棉花是我国重要的经济作物, 栽培管理用工多、管理成本高是当前我国棉花生产的主要限制因素,发展机械采收是解决这一问题的根本途径[1]。

化学脱叶催熟是实现棉花机械采收的前提,机采一般要求脱叶率和吐絮率在90%以上[2]。 国内外生产实践证明,细胞分裂素类调节剂“噻苯隆”与乙烯释放剂“乙烯利”混用可有效促进棉花叶片脱落和棉铃开裂[3-4],但具体应用效果往往受到天气因素(温度、降水、湿度等)、棉株发育进程和群体结构的影响[5]。

我国以新疆为代表的西北内陆棉区生产规模大、农业生产劳动力缺乏,于1990 年前后率先研究和推广棉花机械采收技术, 但前期进展并不快;2011 年以后,新疆棉区用工进一步快速减少,棉花机械采收得以实质性发展[6-8]。至2018 年,新疆生产建设兵团棉花播种面积约为80 万hm2, 其中机采棉面积达53.3 万hm2,占兵团植棉面积的63%。 新疆维吾尔自治区的棉花种植面积为184 万hm2[9],但机械采收相对滞后,以人工采收为主。 黄河流域棉区和长江流域棉区目前仍以人工采收为主,但已开展了较多的棉花脱叶催熟研究和示范[10-14]。

我国三大棉区的生态条件、棉花种植模式和生产水平差异很大,那么对脱叶催熟技术是否有不同的要求? 各棉区噻苯隆和乙烯利的最佳用量及混用比例是否相同? 现有报道尚不能很好回答这一问题,本研究对此进行了探索。

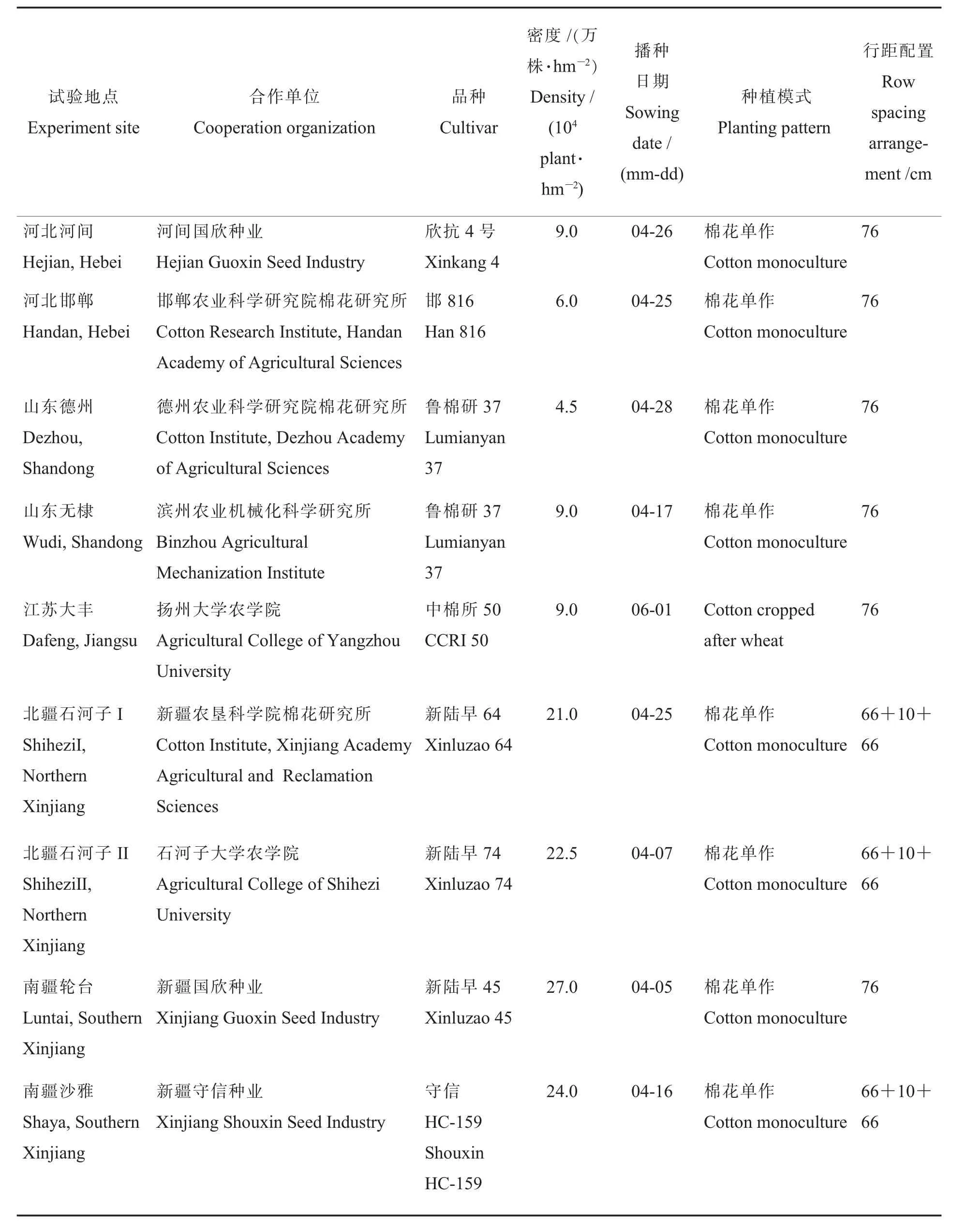

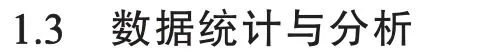

试验于2018 年在我国黄河流域、 长江流域和西北内陆3 个棉区共9 个地点同时进行,其中山东无棣和江苏大丰地处盐碱区。 各试验点的地理位置、合作单位、供试棉花品种(系)、种植密度、播种时间和种植模式如表1 所示,土壤基础肥力如表2 所示,喷药前后1 个月的气温、降水量和喷药时间如图1 所示。 本试验中, 缩节胺(1,1-dimethyl-piperidinium chloride, DPC)应用时间和剂量、人工打顶、肥水运筹、病虫害防治等田间管理同当地一致。

图1 2018 年各试验点喷施脱叶催熟剂前后一个月的气象数据Fig. 1 Temperatures and precipitation before and after spraying defoliant in 2018

试验采用随机区组设计, 重复3~4 次。 设50%(质量分数,下同)噻苯隆可湿性粉剂(WP,四川国光农化股份有限公司生产建设) 和40%(质量分数,下同)乙烯利水剂(当地购买)3 个混用处理, 每公顷用量分别为450 g+1 725 mL (T1)、600 g+3 000 mL(T2)和600 g+4 500 mL(T3),噻苯隆和乙烯利有效成分的比例分别为1∶3、1∶4 和1∶6,以清水为对照。 小区6~8 行,面积20~40 m2。 用背负式喷雾器人工喷施脱叶催熟剂,各地点喷药时间见图1(箭头所示)。

处理前在每小区中间行选10 株长势均匀一致的棉株进行标记,分别于药前、药后14 d 或16 d 调查叶片数、吐絮棉铃数和青铃数,并根据调查结果计算脱叶率和吐絮率。公式:脱叶率=[(药前棉株叶片数-调查时剩余叶片数)/ 药前棉株叶片数]×100%; 吐絮率=(吐絮铃数/ 总铃数)×100%;吐絮增量=药后吐絮率-药前吐絮率。

药后25~30 d 收获标记植株吐絮棉铃(河北河间、江苏大丰、北疆石河子Ⅰ和南疆沙雅),或在小区分上、中、下部位各随机收获30 个吐絮铃(河北邯郸、山东德州和无棣、北疆石河子Ⅱ和南疆轮台),考察铃重和衣分;北疆石河子Ⅱ和南疆沙雅根据密度和产量构成因素计算理论产量,其他地点记录小区实收籽棉产量。 标记植株棉铃或上部吐絮铃轧花后取10 g 皮棉送农业农村部棉花品质监督检验测试中心测定纤维上半部平均长度(下文简称“纤维长度”)、长度整齐度指数、 断裂比强度、 马克隆值和断裂伸长率(HVICC 校准)。

表1 各试验点基础信息Table 1 Some agricultural practices in each location

采用Microsoft Excel 2010 进行数据整理和作图, 用SPSS Statistics 17.0 数据统计软件进行方差分析(ANOVA),用Duncan's 新复极差法进行多重比较。

表2 各试验点土壤基础肥力Table 2 Soil fertility of experimental field in each location

如图2 所示,各地点药后14~16 d 的脱叶率相差较大,山东德州和南疆轮台几个脱叶催熟处理均不足70%,而其他试验点均高于70%,其中,部分地点 (河北河间、 北疆石河子Ⅰ) 可达到90%。 各试验点棉花对脱叶催熟剂的响应也有较大差别。 江苏大丰药后16 d 清水对照(CK)的自然脱叶率为80%左右,脱叶催熟处理对脱叶率均无显著影响 (图2B)。 其他大部分试验点药后14 d 各脱叶催熟处理的脱叶率显著高于CK,但各地点的增幅不同(图2A、C),表现为CK 的自然脱叶率低时则处理的增幅大 (如河北邯郸、山东无棣、 南疆轮台和沙雅, 处理的脱叶率较CK提高38.8%~61.0%),CK 的自然脱叶率高时则处理的增幅小(如河北河间、山东德州、北疆石河子Ⅰ和Ⅱ, 处理的脱叶率较CK 仅提高16.1%~21.0%)。

此外,在大部分试点3 个处理的脱叶率无显著差异,说明在T1[450 g·hm-2噻苯隆(50%可湿性粉剂)+1 725 mL·hm-2乙烯利(40%水剂)]基础上提高噻苯隆和乙烯利的用量或改变二者的比例脱叶率并无本质变化,也说明不同棉区噻苯隆和乙烯利的用量及配比可能差异不大。

图2 脱叶催熟剂不同用量及配比下棉花脱叶率的比较Fig. 2 Comparison of cotton defoliation rate under different harvest aids application and ratios

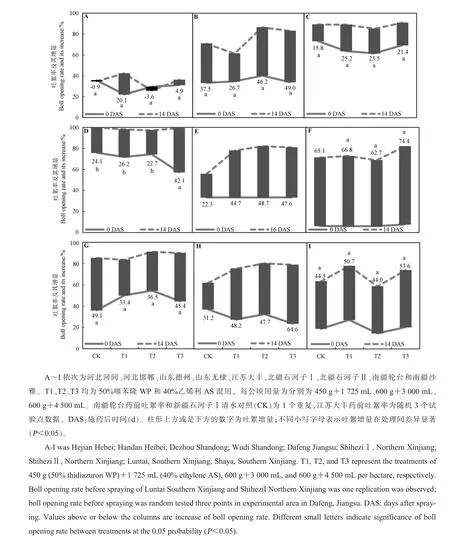

如图3A~I 所示, 各地药前吐絮率相差较大。 其中:山东德州(图3C)和无棣(图3D)高,为70%左右;而北疆石河子Ⅰ(图3F)最低,不到10%;其他地点平均在30%~40%。 药后14 d 或16 d,河北河间(图3A)吐絮率最低,为30%左右;山东德州和无棣高, 均超过90%; 其他地点在70%~85%。

对于吐絮率增量而言, 不同试点相差较大,如山东德州(图3C)和无棣(图3D)药后吐絮率增量较小, 为20 百分点左右, 处理间相差也较小,仅在无棣T3 处理超过40 百分点,显著高于同组其他3 个处理,这可能与该处理药前吐絮率低,催熟空间较大有关;而北疆石河子Ⅰ(图3F)在参试试点中吐絮率增量最大(60~70 百分点),然而该试点自然吐絮进程较快,催熟效果并不显著;河北河间(图3A)的吐絮率增量总体变化不大; 其他地点吐絮率增量在30~50 百分点范围内,其中北疆石河子Ⅱ(图3G)与南疆沙雅(图3I) 与清水对照相比催熟效果甚微, 而河北邯郸(图3B)、江苏大丰(图3E)和南疆轮台(图3H)吐絮率增量明显,但药剂处理间总体差异不大。

总的来说,不论药前吐絮率低(北疆石河子Ⅰ,图3F)或高(山东德州和无棣,图3C、D),药剂处理14 d 或16 d 后, 与清水对照相比吐絮率增量未表现出明显的增加作用,然而,药前吐絮率较低的试验点药后吐絮率增量大,反之,吐絮率增量小。 尽管数据分析结果显示大部分试点脱叶催熟处理较清水对照吐絮增量不显著,但对生产上来说,吐絮率的增加比数据统计的结果可能更具有实际意义。

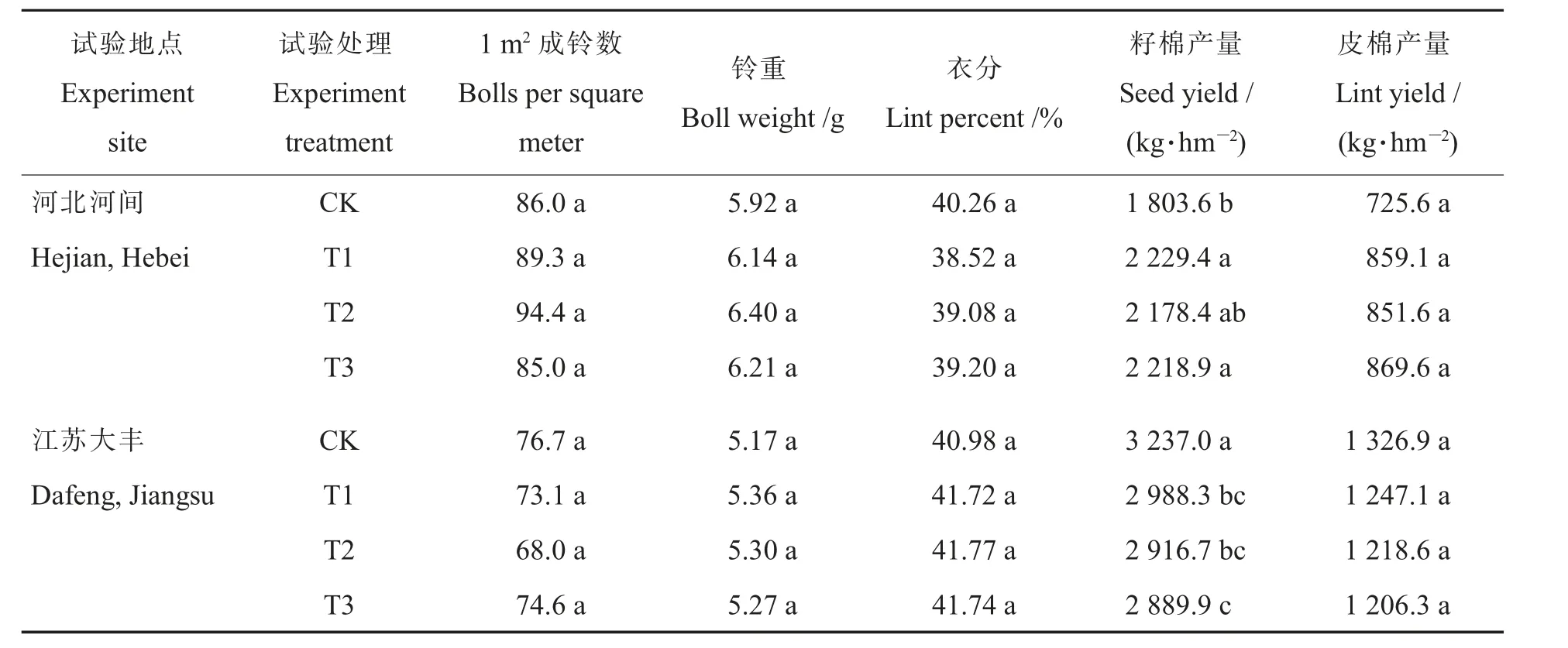

方差分析结果表明,脱叶催熟剂仅在河北河间和江苏大丰试点显著影响籽棉产量(表3)。 在河北河间,3 个脱叶催熟处理的籽棉产量较清水对照分别增加24%、21%和23%, 其中T1 和T3与对照差异达到显著水平,其差异可能来源于铃重。而在江苏大丰,3 个处理使籽棉产量分别显著降低8%、10%和11%,铃数减少可能是该点脱叶催熟处理减产的主要原因。 2 个地点3 个处理间的籽棉产量均无显著差异(表3)。 对产量构成因素而言,虽然方差分析结果显示处理间差异并不显著,但在河北河间试验点脱叶催熟处理有增加铃重的趋势,而在江苏大丰试验点可能会降低单位面积成铃数。

图3 脱叶催熟剂不同用量及配比下棉花吐絮率及其增量的比较Fig. 3 Comparison of boll opening rate and its increase harvest under different aids application and ratios

表3 脱叶催熟剂不同用量及配比下棉花产量及其构成因素的比较Table 3 Comparison of cotton yield and its components under different harvest aids application and ratios

方差分析结果表明,所有试点中脱叶催熟处理均不影响棉花纤维断裂比强度、长度整齐度指数和断裂伸长率,但在个别地点影响纤维长度和马克隆值(表4)。

相比与清水对照(CK),河北河间的T2 处理与山东德州的T3 处理纤维长度显著增加,增幅均为0.8 mm; 脱叶催熟处理在河北邯郸和南疆轮台的马克隆值较CK 有不同程度的下降(0.1~0.5), 但在河北河间较CK 增加0.1~0.2(表4)。

在自然生长条件下,棉花花铃期后随着气温的逐步下降和自身生育进程的推移,叶片逐渐脱落、棉铃陆续吐絮。 本研究发现各试验点清水对照的自然脱叶速率和吐絮速率不同,且自然脱叶速率和吐絮速率不同步。 如北疆石河子I 的药前吐絮率在各试验点中最低,仅为7%左右,反映其生育进程相对偏晚,但该点药后的自然脱叶速率很快,药后14 d 脱叶率接近80%;而南疆轮台和沙雅的药前吐絮率为30%左右,但药后14 d 的自然脱叶率仅为20%~30%。 这些差异可能与不同试验点的环境条件、供试品种叶片衰老和棉铃发育的特点、种植模式、管理措施和棉铃时空分布等有关,如河北河间药后14 d 吐絮率未增加可能与该点花铃期遭受干旱加之灌溉失时导致严重“中空”有关。

已有研究表明,棉花脱叶催熟剂发挥效应对温度有比较严格的要求。 如果植株长势正常、气温在18.3 ℃以上,叶片一般在应用收获辅助剂后7~10 d 脱落, 在最适条件下叶片开始脱落的时间可缩短到4~5 d,而在冷凉、湿润的条件下则延长到15 d[15-18]。 此外,不同脱叶催熟剂对最低效应温度也不同, 如噻唑隆为18.3 ℃, 乙烯利为15.6 ℃等[19]。 此外,吐絮率达到60%也是作为判断应用脱叶催熟剂重要指标之一。 然而比较我国主要棉区与美国和澳大利亚主要植棉州的温度条件可知, 我国棉区在棉花收获季热量条件较差,不太容易同时满足吐絮率达到60%和药后一周平均气温高于18 ℃的条件。 因此,我国目前在确定脱叶催熟剂的应用时间时将60%吐絮率下调到了30%[20-22]。此外,如果温度条件和30%吐絮率不能同时满足,首先满足温度条件。 如本研究北疆石河子I 试验点在9 月5 日喷施脱叶催熟剂时吐絮率尚不足10%, 是因为按照常年气象数据,该地9 月中旬以后温度不稳定且下降较快,如果推迟应用时间, 很可能影响脱叶催熟剂的作用效果。

表4 脱叶催熟剂不同用量及配比下棉花纤维品质的比较Table 4 Effect of harvest aids application and ratio on cotton fiber properties

与清水对照(CK)相比,本研究各处理在药后14 d 或16 d 促进叶片脱落的作用比较明显,且表现出CK 的自然脱叶速率越快、处理的促进作用越弱,自然脱叶速率越慢、处理的促进作用越强的特点。 不同地点间比较,山东德州和南疆轮台药后14 d 的脱叶率较低, 各处理均不足70%。从图1 气象数据可知,这两个地点药后14 d的温度条件并不比同一棉区的其他地点差,处理药后14 d 的脱叶率偏低可能与温度以外的因素有关。 山东德州试验地前茬为菜地,整个生长季棉花长势偏旺,后期仍然表现出一定程度的贪青现象, 这可能是该点药后14 d 脱叶率偏低的原因。南疆轮台药后14 d 脱叶率偏低的原因目前尚不能进行准确分析, 可能与品种和/ 或管理措施有关。

本研究各处理在药后14 d 或16 d 促进棉铃吐絮的作用不明显,不论药前吐絮率低(北疆石河子Ⅰ)或高(山东德州和无棣),药剂处理14 d或16 d 后,与清水对照相比吐絮率增量未表现出明显的增加作用,然而,药前吐絮率较低的试验点药后吐絮增量大,反之,吐絮增量小。 我国早在20 世纪70 年代即开展了棉花乙烯利催熟技术的研究和应用, 发现使用乙烯利后的最初10 d,处理和对照的吐絮铃数差别不大; 一般喷药后20 d,吐絮铃数可以比对照增加1 倍左右[23-24]。 本研究脱叶催熟处理在大部分试验点药后14 d 内催熟效果较弱或与对照相差不大,可能是因为药后时间还比较短的原因。 另外,在山东德州和无棣试验点药后吐絮增量相对较小,处理未表现出催熟作用可能是因为自然吐絮率高(药前吐絮率为70%左右)、吐絮进程已步入后期,脱叶催熟剂发挥作用的空间变小。 从数据统计上来说,脱叶催熟作用下吐絮率每增加1%, 每公顷产量可增加0.21~0.53 kg(此数据是根据本试验中9 个试点计算而来)。 因此,因此脱叶催熟作用可能是具有增产的潜力,对于指导生产也具有实际意义。

目前,我国棉花机械采收要求脱叶率和吐絮率均在90%以上[25-26]。 美国等实行棉花机械采收的国家, 一般在喷施脱叶催熟剂后14 d 开始机采[28-29]。本研究中,药后14 d 脱叶率和吐絮率能同时达到90%的试验点很少,可能是因为我国棉区药后的温度条件不如美国和澳大利亚主要植棉州优越,此外与品种的熟期、后期叶片自然脱叶和吐絮的速率也有一定关系。

为了尽可能减小喷施脱叶催熟剂对棉花产量和品质的影响,国外(以美国和澳大利亚为主)在判断脱叶催熟剂使用时既要考虑气温不能过低而影响药效发挥,也要考虑棉田生育进程不能太早,以免影响棉铃发育、产量和品质的影响,生产上常以吐絮率达到60%时进行脱叶催熟处理的判断之一[27]。之所以将吐絮率作为标准之一,一是因为吐絮率越高、脱叶催熟剂的脱叶效果越稳定,二是因为吐絮率越高、脱叶催熟剂对铃重和纤维品质的影响越小[28-29]。 但本研究发现,各处理不仅在药前吐絮率达到70%的山东德州和无棣不影响棉花产量和品质,而且在药前吐絮率不足10%的北疆石河子I 也不影响棉花产量和品质。究其原因,可能是因为北疆石河子I 药后14 d 的温度较低(平均气温仅为17.3 ℃,平均夜温低至9.4 ℃), 此时清水对照的纤维素已停止累积,因而在铃重和纤维品质等方面与脱叶催熟处理未能拉开差距。

从理论上讲,脱叶催熟剂一般情况下不影响棉花铃数,但江苏大丰的结果显示处理后铃数减少,可能的原因是某些品种的成铃对脱叶催熟剂也比较敏感因而发生脱落。 在生产中须注意这一现象,如有此类风险要及时调整脱叶催熟剂的应用时间或剂量。

本研究设置噻苯隆和乙烯利不同剂量及配比的初衷, 是考虑到不同棉区后期的环境条件(温度、降水、湿度等)和棉株生育进程存在差异,因而可能在噻苯隆和乙烯利的用量及配比上有不同要求。但各试验点的结果表明,3 个处理间无论在脱叶率还是吐絮率上总体差异不大。 综合考虑脱叶催熟效果的稳定性、产量性状及药剂成本等因素, 初步建议各棉区每公顷应用600 g 的50%噻苯隆可湿性粉剂和3 000 mL 的40%乙烯利水剂进行脱叶催熟。 本研究为一年多点试验的结果, 所得结论是否具有普遍性还需要继续验证。 后续研究要尽可能在各棉区统一供试品种,延长调查时间至药后3~4 周, 并收集更翔实的气象和土壤肥力等数据,以对结果进行更深入的分析。