内镜黏膜下剥离术治疗大的腔内突出型结直肠肿瘤的临床结局分析

2020-08-06史济华李文彬张晓宇王奕然秦肖芸罗庆锋

史济华 李文彬 张晓宇 王奕然 秦肖芸 王 征 许 乐 罗庆锋*

国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究院 北京医院消化内科1(100730) 病理科2

背景:内镜黏膜下剥离术(ESD)是侧向发育型结直肠肿瘤的首选治疗方法,但对大的腔内突出型结直肠肿瘤的效果并不太理想。目的:探讨大的腔内突出型结直肠肿瘤的特征和ESD的临床结局。方法:回顾性分析2016年11月—2019年12月在北京医院行ESD治疗的36例直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤患者的临床病理资料,总结患者的临床特征、内镜特征、手术特征和病理特征,并探讨影响ESD的危险因素。结果:36例患者的平均病变直径为(25.44±5.57) mm,病变均位于左半结肠。ESD的整块切除率为75.0%,R0切除率为72.2%,5例(13.9%)患者终止ESD转为外科手术。治愈性切除率为55.6%,非治愈性切除者11例,其中7例追加外科手术,整体外科手术率为33.3%。有肌肉收缩征组整块切除率(0对87.1%,P=0.003)和R0切除率(20.0%对 80.6%,P=0.008)均显著低于无肌肉收缩征组。黏膜下层无纤维化(F0)、轻度纤维化(F1)、重度纤维化(F2)的整块切除率、R0切除率、治愈性切除率相比差异均有统计学意义(P<0.001,P=0.000,P=0.010)。结论:直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤的ESD操作技术难度较高,整块切除率、R0切除率较低,治愈性切除率更低。肌肉收缩征、病变黏膜下层严重纤维化可能是影响ESD手术疗效的重要因素。

随着内镜黏膜下剥离术(endoscopic submucosal dissection,ESD)技术的不断改进和创新,越来越多的早期结直肠肿瘤通过内镜下治疗的方式获得治愈。已有许多研究发现,ESD对直径≥20 mm的侧向发育型结直肠肿瘤的整块切除率高,复发率低,且安全性良好,减少了外科手术的概率[1-3],已成为侧向发育型结直肠肿瘤的首选治疗手段[4]。结直肠肿瘤的另一个常见类型为腔内突出型肿瘤(巴黎分型0-Is、0-Ip)[5],通常给予内镜下黏膜切除术(endoscopic mucosal resection,EMR)或分片切除。这类病变由于形态和生长方式与侧向发育型肿瘤不同,使ESD的操作难度增加,整块切除率和治愈性切除率相对较低[6],故目前日本和韩国的研究仅推荐在大的ESD内镜中心由有丰富操作经验的医师进行大直径的腔内突出型结直肠肿瘤的ESD治疗[7]。本研究通过总结北京医院近3年内直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤的特征及其ESD治疗结局,并分析影响手术操作和疗效的危险因素,旨在提高消化内镜医师对这类病变的认识,从而提高疾病的诊疗效果。

对象与方法

一、研究对象

回顾性分析2016年11月—2019年12月在北京医院消化科行ESD治疗的结直肠息肉患者的临床病理资料,筛选出病变直径≥20 mm、形态呈向腔内突出型、术前活检病理为结直肠腺瘤的患者共36例。纳入标准:①病变呈向腔内生长特点,符合巴黎分型Ⅰs或Ⅰp型,高度>10 mm、直径≥20 mm;②患者均接受ESD治疗,术前1周停用阿司匹林或其他抗血小板聚集药、抗凝药,并签署手术知情同意书。排除标准:内镜资料或术前、术后病理资料不完整的患者。本研究方案由北京医院伦理委员会审批通过。

二、研究方法

收集并详细记录患者的临床特征(性别、年龄),内镜特征(病变部位、直径、形态),手术特征(整块切除、分片切除、中止手术、有无黏膜下层纤维化、有无肌肉收缩征、有无并发症)和组织病理学特征(术前活检病理、ESD术后病理、追加外科手术后的病理)。

术前使用蓝激光和放大内镜观察病变微腺管和微血管的特点,初步评估病变深度,选择累及深度为黏膜层或黏膜下浅层的病变给予ESD治疗。每一病例均由有丰富ESD操作经验的消化科医师进行操作。由两位高年资消化科医师对手术图片和录像中的病变特点进行分析,记录病变有无肌肉收缩征和黏膜下层纤维化的程度(F0,无纤维化;F1,轻度纤维化;F2,重度纤维化)[8-9]。采用消化系统肿瘤的WHO分类标准[10]进行病理学评估,所有组织标本均采用4%甲醛溶液固定并切片,由两位病理科医师于显微镜下评估病变的组织类型、侵犯深度、有无淋巴管和血管侵犯以及病变切缘的情况;并对肿瘤的侵犯深度进行T分期,其中原位癌(pTis)包括高级别上皮内瘤变、黏膜内癌,pT1a是指病变浸润至黏膜下层深度<1 000 μm,pT1b是指病变浸润至黏膜下层深度≥1 000 μm。整块切除定义为病变在内镜下被整块切除并获得单块标本;完全切除(R0切除)定义为整块切除标本的水平切缘和垂直切缘均未见肿瘤组织浸润;治愈性切除定义为完全切除病变,病变浸润深度不超过黏膜下层1 000 μm且无淋巴管、血管侵犯。

三、统计学分析

结 果

一、直径≥20 mm腔内突出型结直肠肿瘤的临床病理特征

1.临床特征:36例早期结直肠肿瘤患者中,男性21例,女性15例,平均年龄(65.19±10.60)岁;所有患者的病变全部位于左半结肠,其中16例(44.4%)位于直肠,19例(52.8%)位于乙状结肠,1例(2.8%)位于降结肠;肿瘤直径20~40 mm,平均(25.44±5.57) mm,其中11例(30.6%)直径≥30 mm。

2.ESD结局:31例患者完成ESD手术,ESD手术整块切除率、分片切除率分别为75.0%(27/36)、11.1%(4/36);5例(13.9%)因病变出现肌肉收缩征和(或)黏膜下层纤维化而中止ESD手术转为外科手术,其中1例术后病理分期为T1aN0期,其余4例均为T2期,2例伴有淋巴结转移;ESD术后病理示26例(72.2%)R0切除;20例(55.6%)患者治愈性切除;非治愈性切除11例,其中7例追加外科手术,总体外科手术率为33.3%(12/36)。ESD手术出血发生率为2.8%(1/36),无一例发生穿孔。

3.病理结果:ESD术后病理示2例(5.6%)为低级别绒毛管状腺瘤,原位癌17例(47.2%),T1a期2例(5.6%),ESD或外科手术后病理分期为T1b期11例(30.6%),T2期3例(8.3%),T3期1例(2.8%);7例ESD术后追加外科手术的患者中,5例(71.4%)术后病理升级。

二、肌肉收缩征和黏膜下层纤维化对ESD治疗结局的影响

5例患者ESD术中可见肌肉收缩征,与肌肉收缩征阴性组相比,肌肉收缩征阳性组整块切除率显著降低(P=0.003),R0切除率亦显著降低(P=0.008),而治愈性切除率相比无明显差异(P=0.149;表1)。

表1 肌肉收缩征对ESD治疗结局的影响n(%)

25例患者ESD术中未见黏膜下层纤维化,3例轻度黏膜下层纤维化,8例重度黏膜下层纤维化。三组的整块切除率、R0切除率、治愈性切除率相比差异均有统计学意义(P<0.001,P=0.000,P=0.010;表2)。

表2 黏膜下层纤维化对ESD治疗结局的影响n(%)

讨 论

近年来,随着ESD技术的不断发展和进步,直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤逐渐受到内镜医师的关注。这类病变具有以下特点:①病变直径≥20 mm,内镜下难以观察肿物全貌,放大内镜下肿瘤表面的pit分型通常无法反映结节区域深部组织的病理改变[11];②肿瘤易发生致密的黏膜下层纤维化,黏膜下层侵犯发生率高;③由于超声衰减,超声内镜很难清晰查扫肿物的深部组织结构,故评估肿瘤黏膜下侵犯深度存在一定的难度[12-13]。因此,术前通过放大内镜和超声内镜很难准确评估腔内突出型结直肠肿瘤是否存在黏膜下深层侵犯,诊断性ESD是十分有必要的。

Imai等[14]对713例接受ESD手术的结直肠肿瘤患者进行回顾性研究,多因素分析显示腔内突出型肿瘤是导致非整块切除和肠穿孔的独立危险因素。日本一项回顾性研究[15]分析了接受ESD治疗的112例直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤患者,整块切除率、整块R0切除率和整块治愈性切除率分别为88%、82%、59%;11例(10%)患者发生穿孔,5例(4%)因技术难度中止ESD手术;对于直径≥40 mm的病变,操作者的手术时间在研究的后半段时期内显著缩短;但治愈性切除率并未随着操作者的技术提高而升高。由此可见,虽然从技术层面上ESD治疗大的腔内突出型早期结直肠肿瘤有了很大改进,但内镜治疗这类病变的结局并不令人满意。本研究中,直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤的整块切除率、R0切除率和治愈性切除率分别为75.0%、72.2%、55.6%。推测这类病变的ESD治愈性切除率较低主要与肿瘤生长的特点有关,肿瘤呈膨胀性垂直生长,容易侵犯黏膜下深层,并将固有肌层向腔内牵拉,造成ESD术中病变抬举征阴性,无法彻底切除病变。本研究11例非治愈性切除的患者中,7例追加外科手术,其中5例(71.4%)术后病理升级。由此可见,选择追加外科手术是十分必要的,但需结合患者的年龄、全身状况、基础疾病等进行全面考量。

大的腔内突出型结直肠肿瘤有时侵犯程度很深,但缺乏明显的形态学改变,因此术前分期并不准确,可能导致ESD治疗结果不理想。本研究中,5例(13.9%)因病变出现肌肉收缩征和(或)重度黏膜下层纤维化而中止ESD手术转为接受外科手术,除1例术后病理分期为T1aN0期(图1),其余4例分期均为T2期,且2例伴有淋巴结转移。早期结直肠肿瘤给予ESD治疗时,黏膜下层严重纤维化、与固有肌层黏连的现象提示病变可能存在黏膜下深层侵犯,常伴有丰富的黏膜下血管,会导致非整块切除和非治愈性切除,还会增加ESD手术难度以及出血和肠穿孔的风险[16-17]。本研究结果显示,病变黏膜下层无纤维化(F0)、轻度纤维化(F1)、重度纤维化(F2)的整块切除率分别为100%、33.3%、12.5%,R0切除率分别为92.0%、33.3%、25.0%,治愈性切除率分别为72.0%、0、25.0%,组间相比差异均有统计学意义(P<0.001,P=0.000,P=0.010)。说明黏膜下层纤维化程度与ESD的疗效密切相关。大的腔内突出型结直肠肿瘤还可见肌肉收缩征,其系指固有肌层被肿瘤牵拉形成三角形,形成机制主要包括两个方面:其一是肿瘤侵袭引起的结缔组织增生反应,其二是肠蠕动引起的黏膜下层和肌肉层之间的机械力引起的纤维化。有文献报道,41.2%的直径>20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤中可见肌肉收缩征,且75%具有肌肉收缩征的病变存在黏膜下深层浸润[8]。本研究伴有肌肉收缩征的患者占13.9%,肌肉收缩征阳性组的整块切除率(0对87.1%,P=0.003)和R0切除率(20.0%对80.6%,P=0.008)均显著低于肌肉收缩征阴性组。如ESD手术剥离黏膜下层的过程中出现肌肉收缩征,通常提示实施ESD存在困难,切除失败的风险增加。建议转外科手术以确保完整切除病变,避免术中并发症如肠穿孔的发生。

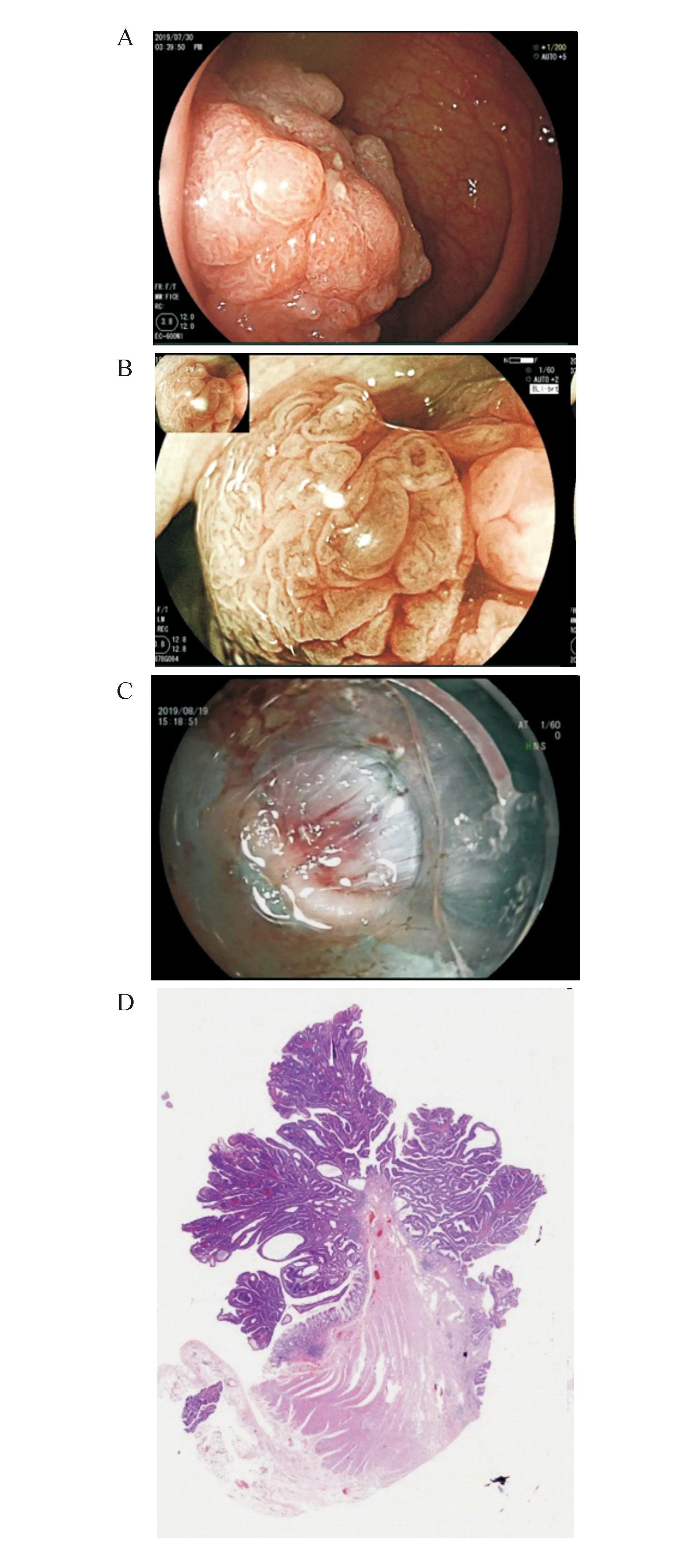

A:直肠直径约40 mm的腔内突出型肿瘤;B:蓝激光和放大内镜下观察病变的pit pattern分型为Vi型;C:固有肌层向病变收缩,肌肉收缩征(+);D:组织病理学(HE染色,×100)示:高级别绒毛管状腺瘤恶变为黏膜内癌,可见与肌肉收缩征相关的黏膜下层纤维化和固有肌层收缩图1 1例中止ESD转外科手术者的内镜和病理结果

直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤的ESD治疗适应证不容易把握,尽管各种内镜检查技术不断提高,仍缺乏可靠的预测其侵犯深度和ESD技术难度的术前评估手段。有报道显示,CT结肠成像能评估腔内突出型肿瘤的形态和肿瘤内部特征,增强CT结肠成像还能显示病变处肠壁的情况,肠壁强化时提示存在黏膜下层纤维化[18]。对结直肠早期肿瘤准确的术前评估也是手术成功的关键因素之一,需在目前技术的基础上进行改进和创新。ESD术中观察到的肌肉收缩征和病变黏膜下层纤维化均会影响病变的整块切除,而黏膜下层纤维化往往提示病变存在黏膜下层侵犯,可影响ESD的疗效和患者的预后。因此,需内镜医师根据术前和术中评估的结果进行综合判断,如病变直径大,且ESD术中可见致密的黏膜下层纤维化或肌肉收缩征,建议及时中止内镜手术转外科手术处理更为稳妥。

本研究存在一定的局限性,如单中心回顾性研究、样本量相对较小。虽然内镜资料和病理资料分别有两位专科医师各自重新评估后对病变进行描述和诊断,但仍不能完全避免观察者之间存在的偏倚。此外,缺乏术后随访结果验证手术疗效也是一个潜在的局限。因此有待于扩大样本量、收集更全面的患者资料后进一步分析研究。

总之,直径≥20 mm的腔内突出型结直肠肿瘤的ESD操作技术难度较高,整块切除率、R0切除率较低,治愈性切除率更低。肌肉收缩征、病变黏膜下层严重纤维化可能是影响ESD手术疗效的重要因素。