超声下膈肌移动幅度对全麻苏醒期拔管的指导意义

2020-08-05安小凤王兆吴丹

安小凤,王兆,吴丹

(中国人民解放军陆军第七十二集团军医院,浙江 湖州313000)

全麻患者术后气道管理一直是术后复苏中的关键。传统指导拔管的指标是根据临床征象(握拳睁眼、自主呼吸恢复、咳嗽反射恢复)或四个成串刺激(train of four stimulation,TOF)肌松监测等判断。但仅依据临床征象判断拔管时机的再次插管失败率较高[1],TOF肌松监测具有减少肌松药用量、准确把握拔管时机、缩短苏醒时间、降低二次插管发生率等优势[2-3]。膈肌功能约占所有呼吸肌功能的70%,是最主要的吸气肌[4],全麻后膈肌的恢复直接影响呼吸功能的恢复。国内有报道,利用超声观测膈肌活动幅度与肺功能具有相关性[5-6],但少有报道。本研究采用M型超声测量下肢手术患者全麻后肌松恢复过程中右侧膈肌的运动幅度,参照TOF评估膈肌运动幅度与肌松恢复程度的相关性,以期为超声指导全麻术后拔管提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2018年6月-2019年8月收治的股骨粗隆骨折复位内固定择期手术患者91例,其中男47例,女44例,年龄37-64岁,ASA分级Ⅰ或Ⅱ级,BMI<30kg/m2,预计手术时间3小时以内,出血量<5mL/kg。排除有神经肌肉疾病、膈肌功能和颈椎损伤、呼吸系统疾病、胸廓畸形、胸部外伤(肋骨骨折、血气胸)、胸腹部脏器手术史及肝肾功能不全患者。本研究经医院伦理委员会审批通过,且患者知情同意。

1.2 方法

1.2.1 麻醉方法 均在口插管静吸复合全麻下完成手术。麻醉诱导:舒芬太尼0.5μg/kg,依托咪酯0.25mg/kg,顺苯磺酸阿曲库铵0.15 mg/kg,待脑电双频指数BIS降到60以下时进行肌松监测定标。T1及TOF稳定,T1=0时置入气管导管。麻醉维持采用丙泊酚 2~4mg/(kg·h) 和瑞芬太尼 0.1~0.25μg/(kg·min) 持续输注,0.5%~2%七氟醚吸入维持,间断追加顺式阿曲库铵0.05mg/kg维持肌松,手术结束前30分钟停止追加,缝皮前30分钟泵注右美托咪定 0.5μg/(kg·h)。 术中调整麻醉深度维持 BIS 于40~60。术毕即送入PACU,并采用危重症治疗呼吸机。

1.2.2 肌松监测 采用Drager Trident肌松监测仪。肌松监测仪远端电极置于左前臂近腕部曲线尺侧腕屈肌桡侧缘,沿尺神经走行将近端电极置于距离远端电极3~5cm处,同侧拇指指间关节平坦处粘贴传感器,待患者TOF恢复至90%拔出气管导管。

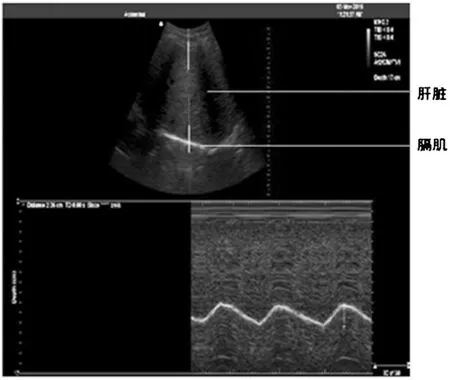

1.2.3 超声测量膈肌移动度 采用美国Sonosite彩色多普勒超声仪,探头频率 2.5~3.5MHz,患者取头高位 20°~40°,仰卧位,按照 Boussuges 等[7]描述的方法先将B超探头放置于右锁骨中线与右腋前线中点,探测到肝脏,以此为声窗,显示膈肌图像,再移动探头找到膈肌穹窿顶端。图像稳定后更换M型超声,记录并测量患者平静呼吸时的膈肌移动度(图1)。每个记录点重复测量3次取平均值。由同一位医师完成所有测量。记录麻醉前、TOF恢复至50%、70%及90%(拔管)及拔管后10分钟、30分钟自主呼吸时右侧膈肌的移动度。

图1 M型超声下膈肌运动幅度的显像

1.3 统计学处理 采用SPSS17.0软件进行统计分析,正态分布的计量资料以(±s)表示,并采用t检验。

2 结果

本研究未出现拔管失败病例。与麻醉前比较,TOF恢复至50%、70%时膈肌运动幅度差异有统计学意义(P<0.05),而 TOF 90%时,膈肌运动幅度与麻醉前比较差异无统计学意义(P>0.05);拔管后10分钟、30分钟膈肌运动幅度与TOF90%(拔管)时差异无统计学意义(P>0.05)。详见表1。

表1 两组各时间点膈肌运动幅度比较(±s,mm)

表1 两组各时间点膈肌运动幅度比较(±s,mm)

与麻醉前比较 *P<0.05 ;与 TOF 50%时比较▲P<0.05;与TOF 70%时比较#P<0.05

组别 n麻醉前 T O F 5 0%T O F 7 0%T O F 9 0% 拔管后1 0分钟拔管后3 0分钟男性 4 7 1 6.2±1.2 1 0.2±1.2*1 2.0±1.4*▲ 1 5.5±1.8#1 5.7±1.0 1 6.5±1.1女性 4 4 1 4.5±1.5 9.9±1.1*1 1.4±1.7*▲ 1 3.9±1.5#1 4.6±1.1 1 4.7±1.4

3 讨论

麻醉复苏期对肌松残余的准确判断非常重要,直接关系着拔管的成败。过早拔管可致通气不足造成低氧血症、二氧化碳蓄积,引发一系列并发症甚至可能需要再次插管[8]。全麻术后复苏拔管期间严重呼吸并发症的发生率为4%~9%,其中0.06%~0.19%需二次插管[9]。膈肌是最重要的吸气肌,为呼吸运动提供大部分的动力,膈肌节律性地收缩和舒张保证了通气的顺利进行。因此,机体的呼吸功能直接受膈肌功能的影响,监测术后膈肌功能的恢复对指导拔管时机具有重要作用。以往客观反映膈肌动力的指标是跨膈压和膈神经刺激,另外X线透视、隔肌电图也曾被使用过[10]。这些方法或者有创、给患者带来不适感或有射线危害,超声的突出优点在于其无创、无放射性、实时、灵活、价优等,非常适合行床边快速检测。因肝脏的声窗显像优于脾脏[7,10],故临床上多采用右侧膈肌进行评估。本研究也以右侧膈肌的运动幅度作为观测点,并选择了下肢股骨粗隆骨折手术患者作为观察对象,避免了胸腹部手术后导致的膈肌功能异常,在缝皮前使用右美托咪定0.5μg/kg泵注进一步提高了患者舒适度和依从性,使其能进行自主呼吸,依据上述方法,91例均取得了清晰的图像。

本研究采用了肌松监测仪确认残余肌松与肌松拮抗时机,为平稳拔管提供理论依据。过去认为,当T4/T1≥70%时,绝大多数患者能维持抬头、握拳、睁眼等动作,判断患者的呼吸功能基本恢复,可作为肌松作用消退的指标。但阎雁宏等[11]研究显示,T4/T1≥70%时肌松恢复并不充分,提出将神经肌肉恢复标准定为T4/T1≥90%。Kim等[12]指出,使用超声对重症监护室患者的脱机指导中,困难脱机者右侧膈肌运动幅度最佳界点是14mm。据此,本研究测量了TOF恢复至50%、70%及90%三个时点的数据,并选择在TOF90%拔管。结果提示,当TOF恢复至50%、70%时,膈肌运动幅度与麻醉前还有差异,表明此时拔管肌松恢复并不充分;而当TOF恢复至90%时,膈肌运动幅度与麻醉前差异无统计学意义,说明膈肌已经回复到麻醉前水平,此时测定膈肌运动幅度男性为(15.5±1.8)mm,女性为(14.6±1.1)mm,基本达到文献报道右侧膈肌运动幅度最佳界点14mm[12],而拔管后10分钟和30分钟时,男性或女性的膈肌运动幅度较TOF 90%(拔管时)差异无统计学意义,说明本文在拔管时右侧膈肌运动幅度已达到近期最大值。

综上所述,利用超声评测苏醒期膈肌移动幅度来评估呼吸功能恢复及拔管时机是可行的,当膈肌运动幅度大于14mm时可考虑拔管。当然,本文没有考察胸腹部手术患者,应用时有一定的局限性。