1954-2018年东平湖水位变化特征及驱动因素分析

2020-08-05陈影影于世永栗文佳张云峰陈诗越

韩 非,陈影影,于世永,栗文佳,张云峰,陈诗越

(1.江苏师范大学 地理测绘与城乡规划学院,江苏 徐州 221116;2.盐城师范学院 江苏沿海开发研究院,江苏 盐城 224007)

1 研究背景

水位是湖泊最基本的水文要素之一,反映湖泊的水量收支平衡,也是影响湖泊生态系统状态长期变化最主要的因素[1]。以大气降水及季节性积雪融水作为主要补给来源的湖泊,其水位变化具有明显的季节波动和年际变化特征[2]。自然状态下,湖水位的季节及年际波动变化对维系湖泊生态系统的功能至关重要[3]。

东平湖处于较为复杂的“河-湖-库”水文系统中,它既与黄河、大汶河等大型河流相互连接,起到分滞黄河、大汶河洪水的作用,又是南水北调东线工程的重要调蓄湖泊,并且还承担着山东省西水东送的任务。湖水位变动对于东平湖的防洪、湖水水质、水生动植物的生态环境将产生较为重大的影响。水位的变化趋势受到气候、水文等自然因素和近年来人类活动增强等人为因素的综合影响。学者们对东平湖地区营养盐埋藏演化特征、重金属污染、水环境变迁等方面的研究已经取得了不少进展[4-7],但是,由于经济的快速发展、闸坝建设、围湖造田、生产生活的过度取水以及不节制地向水体排放污染物等行为已经严重影响了湖泊生态环境,其中水位的大幅变化已经危害了湖泊生态系统健康,对湖泊生物多样性、生态系统结构、功能完整性造成了严重威胁。另外也有研究发现,水位的高低及其变动范围、频率、持续的时长和周期性等是影响湖泊水生植被的核心因子[8],对鸟类等生物的生态系统和栖息生境也会产生影响[9]。

目前,国内其他大型湖泊的水位变化研究已经成为一个热点,例如,对太湖[10]、鄱阳湖[11]、洞庭湖[12]的研究取得了一系列进展。但对东平湖水位变化的研究还相对较少,罗辉等[13]对东平湖生态补水进行了初步探讨,贺顺德等[14]对东平湖水量调度对水位的影响进行了研究,王丹等[15]对近23年气候变化对东平湖水位影响作了初步研究,但对于东平湖水位长期的变化特征及其驱动因素尚缺乏深入研究。同时,南水北调东线工程东平湖流域水资源的综合利用对整个东线段尤为重要,水位变化对东平湖的水资源利用和水利工程影响较大。因此,本文主要依据1954-2018年东平湖水资源变化相关水文数据,利用统计学方法分析东平湖水位时间序列的长期变化特征,探讨黄河分洪、大汶河入湖径流、堤坝与控水闸的修建和南水北调水利工程的建设等对湖水位变化的影响,研究结果对科学认识东平湖水位变化规律、水利工程建设以及湖泊生态系统的保护等均具有重要意义。

2 数据来源及分析方法

2.1 研究区概况

东平湖位于山东省中西部(116°06′E~116°18′E,35°43′N~36°07′N),是山东省第二大淡水湖,隶属山东省泰安市东平县。湖区属于温带大陆性半湿润季风气候,年均气温为13.6℃,降水分布不均,主要集中于7-9月。东平湖是国家重点工程南水北调东线的最后一级主要调蓄湖及山东省西水东送的水源地。北与黄河通过小清河连接,东与主要补给源大汶河相连。除特殊年份湖区开闸泄洪及南水北调输蓄水外,大汶河是与湖区相通的唯一径流,东平湖地理位置示意图见图1。

图1 东平湖地理位置示意图

由于蓄纳洪水的需要,湖泊被人为分为新湖区和老湖区。其中,老湖区属于黄河流域,面积约209 km2,常年水域面积为124 km2,水深平均约2~4 m;新湖区属淮河流域,面积418 km2。除特殊的洪水年份,新湖区主要用于农业垦殖活动[16],常年无水。本文主要研究常年蓄水的老湖区,老湖区全湖总库容量约40×108m3,属典型的浅水型湖泊湿地。近年来,由于南水北调东线工程的影响,湖区受人为因素影响较大,成为典型的人工调蓄湖,在南水北调东线工程中起着重要作用。

2.2 资料来源

东平湖水位、降水、入湖径流量部分数据来源于1993年山东省黄河位山工程局东平湖志编纂委员会编的《东平湖志》[17]以及2005年东平湖管理局所编的《东平湖志》[18]中各水文站1952-2005年实测数据。2006-2018年东平湖年平均水位数据来源于黄河网水情日报统计的东平湖日水位数据并经过计算得出。

2.3 研究方法

Mann-Kendall检验法[19-20]属于非参数方法,包括Mann-Kendall趋势检验和Mann-Kendall突变检验。由于不要求数据服从某一概率分布, 也不受个别异常值的干扰, 此方法能够客观地显示样本序列的整体变化阶段和趋势, 因而被广泛应用于气候和水文要素时间序列的分析中。本文通过MATLAB软件,运用Mann-Kendall检验法来分析水位的变化趋势。运用多项式回归曲线分析水位宏观的变化趋势,并计算东平湖年均水位累积距平曲线,将曲线上的峰值与谷值出现的时刻作为可能的突变点。可与Mann-Kendall检验法相互比对,交叉检验。采用水文学中最常用的Morlet连续复小波函数来分析水位变化的周期性特征。其中小波方差可以反映水文要素能量的强弱波动,并根据其随时间尺度的变化来确定水位变化的主周期。通过运用线性趋势法和相关分析法来分析每一阶段水位变化与其变化因素之间的相关系数并进行显著性检验,分析各阶段水位变化的原因。

3 水位变化特征

3.1 年际变化特征

图2为1954-2018年东平湖水位变化趋势相关分析图。由图2(a)年平均水位变化可知,其变化幅度较大,总体呈波动上升趋势, 1954-2018年平均水位为40.74 m,最高值为2011年的42.29 m,最低值为1989年的39.00 m。根据图2(b)平均水位变化多项式回归分析图可知,东平湖水位变化经历了中-低-高的变化趋势。由Mann-Kendall趋势检验得出1954-2018年平均水位的z值为5.3387,置信水平大于99%,说明东平湖1954-2018年平均水位变化呈明显的上升趋势。

根据图2(c)为1954-2018年东平湖水位时间序列突变检验中Mann-Kendall突变检验结果,将研究时段分为3个阶段:

阶段1为1954-1968年,年平均水位为40.34 m,低于1954-2018年的平均水平。由图2(c)可得,1954-1968年,UF值大于0,说明1954年东平湖水位开始上升,其中1954-1957年缓慢上升,上升趋势并不显著。1957年之后水位出现了一段急剧上升的趋势,上升趋势通过了置信度为95%的显著性检验,直到1965年,上升趋势才逐渐减缓。这一阶段内最高水位出现在1961年(41.61 m),最低水位出现在1968年(39.13 m),除1960-1962年出现水位大幅增高外,大部分年份水位低于1954-2018年平均水平,整体处于较低的水平。

阶段2为1968-1994年,年平均水位为40.21 m,比第1阶段略低,远低于1954-2018年的平均水平(40.74 m)。检验图2(c)中1968年,UF值从大于0转为小于0,1968-1994年期间,1968-1984年下降趋势在置信度为95%的水平上并不显著,并有逐渐减缓的趋势,1984年UF值从小于0转为大于0,可以得知从1984年开始湖水位由下降转为上升,但上升趋势并不显著,1989年UF值从大于0再次转为小于0,说明水位由上升转为下降。1954-2018年最低水位出现于1989年(39.00 m)。并且在1989-1994年经历了上升、下降、再上升的变化过程。这一时期除1985、1991年外,水位均低于1954-2018年平均水平,水位整体处于比第1阶段略低。

图2 1954-2018年东平湖水位变化趋势相关分析图

阶段3为1994-2018年,年平均水位为41.51 m,远高于1954-2018年的平均水平(40.74 m)。检验图2(c)中,1994年UF值从小于0转为大于0。1994-1997年,水位上升趋势并不显著。1997年,UF和UB曲线在两临界直线之间出现交点,即为突变开始的年份。表明1997年之后,湖水位呈现上升的趋势,2000年之后趋势检验的显著性水平大于95%,说明水位有明显升高的趋势。并且1954-2018年最高水位出现于2011年(42.28 m),这一时期除极个别年份外,水位均高于1954-2018年平均水平。

3.2 周期变化特征

用Morlet连续复小波函数分析东平湖1954-2018年水位序列周期性变化特征,小波变换系数实部时频分布如图3(a),图3(a)中实线表示小波变换系数实部为正值,对应水位升高;虚线表示其为负值,对应水位降低。东平湖年水位序列在27~28 a、39~40 a尺度上的波动较为明显。

图3(b)为东平湖年水位序列的小波方差随时间尺度的变化过程。图3(b)表明,两个波峰分别对应着28和40 a尺度的主周期。最大峰值出现在40 a尺度处,表明该尺度下水位的震荡周期最强,表现为40 a为第一主周期,28 a为第二主周期。根据小波方差分析结果。

图3(c)分别绘制了两个周期尺度对应的小波系数实部变化过程。由图3(c)可见,在40 a尺度下,小波系数实部在1960-1970年、1980-1993年、2003-2015年为正相位,表示水位升高。在1970-1980年、1993-2003年和2015-2018年为负相位,表示水位降低,湖泊水位经历了“偏高-偏低-偏高-偏低-偏高-偏低”的变化过程。在28a尺度下,小波系数实部的振幅变化较大,即湖泊水位变化幅度由高到低再到高。

图3 1954-2018年东平湖水位变化小波分析相关图

4 东平湖水位变化驱动因素分析

湖泊水位变化的驱动因素一般可分为自然因素和人为因素。其中自然因素一般为直接的、主要的因素,在大尺度上对湖水位变化趋势产生影响,而人为因素不仅直接对湖水位产生影响,还会放大自然因素的作用[21]。

JDBC数据库连接技术:JDBC(Java Data Base Connectivity,java数据库连接)是一种用于执行SQL语句的Java API,也是基于标准SQL数据库的访问接口,可为多种关系数据库提供统一访问,它由一组用Java语言编写的类和接口组成[5]。JDBC提供了一种基准,据此可构建更高级的工具和接口,使数据库开发人员能够编写数据库应用程序。客户端通过Java程序连接数据库的关系如图4所示。

东平湖降雨量年际变化具有连续丰枯的特性,所以水资源量也表现出连续丰枯交替变化的特性[22],其自然补给水源主要包括大气降水、地下水和地表径流等,大汶河是流入东平湖的唯一水系[17],所以自然驱动因素主要为大汶河入湖径流量的变化和气候因素变化,另外河湖分家之前还受到黄河阶段性分洪的影响。而人类活动因素主要为水库建设及南水北调工程的影响。此外,近年来研究还发现东平湖流域土地利用的变化可能也会影响入湖径流量,间接导致湖水位的变化[23]。

4.1 气候要素对水位的影响

已有研究表明,气候要素中气温、降水量、蒸发量的变化均可能对一个湖泊的水位产生反馈机制[24],图4为 1954-2018年泰安市气候要素(气温、降水量、蒸发量)变化趋势图。

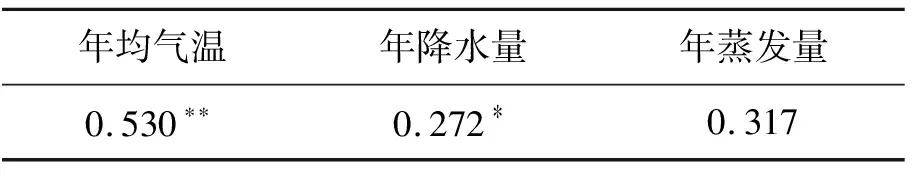

根据参考文献[25],1954-2008年泰安地区年均气温总体呈波动上升的趋势(图4(a)),多年平均气温为12.94℃,1997年之后增温较为明显。利用表1东平湖年均水位与各气候要素相关系数的分析可知,年均水位与年均气温的相关系数为0.530,通过了置信水平α=0.01的显著性检验,表明同期东平湖流域的气温对湖泊水位变化具有正反馈效应,年均水位随着年均气温变化明显。李瑞等[25]研究发现,从20世纪50年代开始泰安地区气温变化趋势明显,主要表现为冬季气温上升对年平均气温上升所做的贡献最大,而夏季保持平稳,说明冬季气温上升对水位影响较为明显。1954-1980年年均气温波动下降,降水量有所减少,导致湖水位下降。1980年后气温显著上升,冬季降水量增大,从而促进了湖水位的上升。

由图4(b)泰安市年降水、蒸发量变化趋势图可知,1954-2018年东平湖地区降水量整体呈现微弱的下降趋势,1954-2018年东平湖地区降水量呈现不显著下降趋势,但年际变化波动较大[26],利用相关分析可知(表1),年均水位与降水量的相关系数为0.272,通过了α=0.05的显著性检验,表明在这期间东平湖年水位变化在一定程度上受降水量变化的影响。由图4(c)泰安市年降水量变化多项式拟合曲线图可知,20世纪50-70年代东平湖年降水量波动下降,年降雨量相差较大,丰水年、枯水年的连续频繁交替,造成黄河和大汶河的洪水汇入东平湖的水量发生较大变化。1970年后东平湖年降水量波动上升,直接进入湖区的雨量及周边雨水的汇入导致了湖水总量的增加,使得湖水位得到一定程度的上升,1968-1994年,蒸发量变化较小,降水量波动下降,导致直接进入湖区的雨水减少,使得湖水位波动下降,1994年之后,降水量波动上升,水位随降水量变化明显,2001-2003年的年降水量突然下降到1 000 mm以下,导致2001-2003年水位下降超过1 m;2003-2005年的年降水量突然增加到1 000 mm以上,水位又迅速回升,显然降水对水位变化的影响较大。

一般情况下,湖泊年均水位与蒸发量为负相关,利用相关分析可知(表1),年均水位与蒸发量的相关系数为0.317。同期东平湖水位变化与蒸发量未成负相关,说明水位变化受蒸发量影响较小。根据相关研究,20世纪70年代后北半球气温显著上升[27]。据此可推断东平湖年蒸发量波动上升,蒸发量总值较高,而由图4(d)泰安市年蒸发量变化多项式拟合曲线图可知,泰安地区的年蒸发量变化呈不明显的下降趋势,进一步说明蒸发对水位变化影响较小。

表1 1954-2008年东平湖年均水位与各气候要素相关系数

图4 1954-2018年泰安市气候要素(气温、降水量、蒸发量)变化趋势图

4.2 黄河、大汶河和南水北调对水位的影响

由图5可知,黄河经过湖区客水和大汶河入湖径流量均呈现波动下降的趋势,根据线性趋势法可知黄河经过湖区径流量倾向率为-7.012×108m3/a,R2为0.4308,大汶河入湖径流量倾向率为-0.625×108m3/a,R2为0.0703,表明两者径流量均有一定程度的下降趋势。

图5 1952-2005年黄河、大汶河入东平湖径流量变化

历史时期黄河的决溢或改道是导致东平湖流域洪涝灾害的重要因素[30]。根据资料记载[17],1958年以前,东平湖自然调蓄黄河、大汶河洪水,其中黄河与大汶河遭遇较严重的洪水在1954、1957年发生过2次[31]。另外据计算,1954-1958年黄河经过东平湖地区年平均径流量达到521.8×108m3,除个别年份外,均高于多年平均值349.3×108m3,表明这一时期湖水位的上升受黄河洪水泛滥的影响较大,但总体处于平均水平以下。

东平湖自1958年改建,河湖分家,改变了自然调蓄运用的方式,湖水位逐渐下降。1959年,“位山”水利工程破坝改建,水库改为防洪运用,汛期除黄河大洪水需要进湖调蓄外,水库只接纳大汶河流域的径流[17]。因此,大汶河入湖径流量直接影响了东平湖的水位变化。据研究,降水量是影响大汶河径流量的主因[23],1964年,黄河、大汶河均是丰水年,全年来水量超过60×108m3,东平湖地区年降水量达到1 183 mm,造成东平湖水位上涨并使得湖区周边发生严重涝灾。1964年之后,大汶河流域降水量呈减少趋势[26],导致大汶河入湖径流量不断减少(图5(b)),加之拦河闸的建设使得1965-1968年大汶河来水达到历史新低值0.467×108m3。利用相关分析计算(表2),1962-1968年大汶河进入东平湖水量与湖水位呈正相关,相关系数为0.847,并且通过了置信水平α=0.05的显著性检验,说明这一时期大汶河入湖水量对东平湖水位年际变化的影响较大。

表2 不同时段东平湖年均水位与大汶河入湖径流量相关系数

由图2(a)阶段2可知,1968-1985年水位波动上升,图5(b)大汶河入湖径流量统计中水位上升期间呈现两个波峰,即1975和1978年,东平湖水位随着大汶河入湖水量双峰的变化而呈现双峰变化。根据相关分析计算(表2),得出1975-1978年大汶河进入东平湖水量与湖水位呈正相关,相关系数为0.964,并且通过了置信水平α=0.05的显著性检验,表示同期大汶河入湖水量对湖水位年际变化影响较大。另外根据资料记载[17],1982年黄河花园口发生1.53×104m3/s的大洪水,到孙口站洪峰流量为1.04×104m3/s,其间开闸运用东平湖老湖区共分洪4×108m3,显然是导致东平湖水位增高的另一重要因素。

1986-1989年东平湖水位急剧下降(图2(a)阶段2),据统计,此时期大汶河入湖水量不断减少,1980年起,大汶河流域持续干旱,并出现1981-1983年、1983-1989年两个特枯时段[32],在1988年10月至1990年5月期间20个月未产生入湖径流,部分原因可能是1980年之后植被和大汶河流域沼泽面积的扩大,大汶河流域径流被大幅度削弱,导致20世纪80年代末其径流量出现明显的下降趋势[23]。根据表2东平湖年均水位与大汶河入湖径流量相关系数分析计算,得出大汶河入湖水量与湖水位呈相关系数为0.825的正相关关系,并且通过了置信水平α=0.1的显著性检验,表明同期大汶河入湖水量对湖水位年际变化影响较大。1990-1994年,水位变化幅度较大(图2(a)阶段2),经历了升、降、再升的过程,相应的大汶河入湖径流量从较高值减小到最小值又再次增大,表明其可能是同期水位大幅变化的原因。

1994-2011年东平湖水位波动上升(图2(a)阶段3),这一时期大汶河入湖水量基本稳定,根据线性趋势法研究表明,东平湖水位随着大汶河入湖水量而变化(图5(b))。20世纪90年代以来,黄河对东平湖的影响减小。2002年黄河小浪底工程运用后,东平湖汛期洪水周期变长,减小了水患对东平湖的影响,但黄河洪水仍是湖区洪涝的致灾因子,是导致水位变化的重要原因之一。2005年以后,大汶河入湖水量增多,导致湖水位不断上升,至2011年逐渐达到历史最高值。2012-2015年水位有所下降达到这一阶段的低值(图2(a)阶段3),随着南水北调工程建设的逐步实施,以及控水闸拦截周边径流的入湖,导致入湖水量有所减少。经计算,4年间大汶河入湖径流量减少约5×108m3,是导致湖水位短期降低的原因之一。2013年第三季度之后南水北调工程东线通水,南方水源通过引黄入湖人工渠道及流长河向湖区输水,东平湖作为蓄水湖承接水源,导致其水位不断上升并趋于高水位的稳定状态。

4.3 其他人类活动

其他人类活动也会对湖水位产生一定影响,主要包括生活及灌溉用水、超采地下水、水利工程建设、围湖造田等。据资料统计,20世纪50年代大汶河上游人为修建了雪野等大中型水库[33],从而导致大汶河汇入东平湖的径流量明显减少[34]。而同一时期人为取水灌溉及生活用水低于多年平均水平(8.85×108m3),因此这一时期人为取用水量的减少也是水位的增高的原因之一。而1960年之后拦河闸的建设使得后几年湖水逐渐注入了新湖区,使湖水向周围扩散,沿湖人为取用水量也有一定增加,导致1960-1968年湖水位下降[17]。已有研究表明[35],1964年后径流量减小是水库修建、河道采砂等影响流域下垫面条件而导致的,而1964年后降水并非大汶河径流量变化的主因,从而可推断流域内大规模的水土保持工作在很大程度上改变了下垫面,使其产流能力减弱[34],导致了1960年后东平湖一段时间的低水位。

20世纪70-80年代,湖水外排、弃渔还耕、围湖造田、灌溉取水量的增加,使湖水位相应下降[17]。80年代,大汶河来水大量减少,湖水位的下降导致湖区缺水,过量开采地下水造成地下水位大幅度下降,加重了地下水的潜蚀作用[22],是除降雨外造成20世纪80年代末大汶河径流量减少的重要原因。因此,20世纪80-90年代这一时期湖水位受人为取用水量影响较大,湖水位的升降与人为取用水量相互影响。

1990年后,东平湖加大了防洪蓄洪的建设,加上控水闸的频繁使用[36]以及加高加固大清河北堤等,使得1994年之后湖水位保持在较高的高度。另外据统计[35],2000 年以来,东平湖周边田地、芦苇沼泽面积大幅减少,从2000年减少29.65%快速增加到2009年减少43.57%,可能是导致湖水位增长的原因之一。

5 结 论

(1)1954-2018年东平湖水位年际变化具有中-低-高的阶段特征,第1阶段(1954-1968年)水位先上升后下降,总体处于较低状态。第2阶段(1969-1994年)水位缓慢上升,但总体比第1阶段略低,处于1954-2018年的较低水平。第3阶段(1994-2018年)水位大幅上升,基本保持一个高水位的状态。1954-2018年水位年际变化具有多时间尺度特征,其中40 a为第一主周期,28 a为第二主周期。

(2)1958年之前,东平湖水位受大汶河和黄河分洪影响较大,水位小幅上升;1958年之后,东平湖受大汶河入湖径流及人为建设闸坝的影响,水位波动下降并达到历史最低值。1994年开始水位逐渐上升,主要与大汶河入湖径流量的增加有关。2002年南水北调工程实施之后,水位上升并基本保持稳定。2013年南水北调东线工程通水后,东平湖呈现出以人工调控为主的状态,水位常年保持在41.5 m,使东平湖维持在相对稳定的高水位状态。

(3)东平湖水位与大汶河入湖径流量、黄河阶段性洪水有较为密切的关系。湖面降水量以及沿湖取用水量对湖水位年际变化也有一定的影响,20世纪50-70年代前,受气候因素影响相对较小,70年代后,受气候因素影响相对增大。近年来人类超采地下水以及对湖区土地利用方式的改变导致入湖径流量发生变化,也间接影响了湖水位的变动。