整合式民生服务中心规划模式念与布局选址研究

2020-08-03吴松涛

王 淼 ,吴松涛

(哈尔滨工业大学 建筑学院 寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150001)

随着我国市场经济的推进,社区逐渐成为政府基层治理重要单元,主要承担城市民生服务供给职能[1].自“十二五”规划提出“推进基本公共服务均等化”的目标后,民生服务的构建模式、供给标准及布局方式都很大程度地影响着住区居民的民生服务水平[2].

2018年住建部出台《城市居住区规划设计标准(GB50180-2018)》,提出了5、10、15 min生活圈的新的居住区分级方式,同时针对民生需求增加了“社区服务设施、便民服务设施、停车与住宅套数比例、与城市设计相结合”等内容[3].国内学者认为“生活圈尺度”作为新的民生服务设施配置单元能够更好地与居民实际生活空间单元相匹配,反映社区空间资源配置、民生设施供给与居民需求的动态关系,并与上级结合成为民生资源均衡分配、空间公平的重要工具[4-5].孙德芳等提出民生服务布局应该从民生服务可达性来考虑,不应局限于住区界限[6].孙道胜等提出“日常生活圈”的概念来重新解读住区空间,实现居民日常生活相关的民生服务设施落地[7].综上,现有民生服务相关研究多集中在配置规模与标准等方面,缺乏统筹规划视角.本文将着眼于民生服务统筹配置模式,从整合式建设的思路上为民生服务提出有益的探索.

1 民生服务配置方式转变

1.1 分散式配置模式存在的问题

我国从20世纪80年代开始提出“社区配套服务”,这时期所建设的老城区,其社区民生设施配建模式具有较强市场调节化和分散化特点,通常被称为“分散式民生配置模式”[1].这类配置模式依照“千人指标”根据配套标准将民生服务平均地在各个社区、居住区范围内进行落实,导致设施分散、规模小、种类过多等问题,既无法满足新时期品质化民生需求,又出现大量重复建设[8].

1.2 整合式配置模式优势

新时期的民生服务需求不再局限于强调民生服务是否配置,而是对配置额标准、体验、质量、水平等更高层级进行要求.基于新时期多样化民生需求以及居民民生生活聚集性,整合式民生服务模式被提出[9].整合式民生服务模式一定程度弱化了传统封闭式居住区的概念,促进了共享民生服务的发展.对多个居住区用地进行整合、共享,形成具有综合竞争力的新的区域中心,加强土地开发效率.

多种民生服务的整合是城市居住区高效集聚的体现,多种民生服务之间相互具有强烈的促进作用.整合后的服务效果大大提升,远高于分散配建效果的合力.这种服务模式缩短了传统服务中奔波于多个服务地点的交通时间与精力,有效增加了居民对于获取民生服务的满意度[10].将民生服务设施整合在一个空间内,实现民生服务的一站式服务.借鉴欧美对于“一站式”整合服务建设的经验,这种模式还可以在建设中降低政府层面对于城市公益性服务的投资金额,利用商业投入对政府投入资金进行补充,实现市场与公益共赢的局面.对于城市新城区而言,其城市空间相对独立,有的新区还具有行政属性.

因此,本文在此基础上提出整合式民生服务中心模式理念,并对此理念下民生服务中心规划方式及民生空间重构模式提出进一步研究.

2 整合式民生服务中心模式构建

2.1 概念提出

根据笔者前期实地调研和文献整理结果发现[6],新时期城市住区居民通常会对在生活中对两种或两种以上城市民生服务产生需求,因此整合式民生服务中心应运而生.本文提出的“民生服务中心”,即是一种为社区居民提供日常生活所需的整合式服务模式.在建设规模上,根据服务对象及范围,由小到大分为邻里级、住区级、街道级3个等级,分别对应5、10、15min配套民生服务设施.民生需求项目进行配置时,考虑多种民生服务设施有机整合,提高服务中心的可达性、便利性与舒适性.其中,大型服务中心多为承担城市中心或副中心级别民生服务,建设规模大,包含服务种类多.中小型服务中心多为服务于居住区的社区中心模式,服务项目多为基础性民生设施.与现有的整合式构架模式相比,其规模不再简单与等级对应,而是取决于其服务人口数量(如图1所示).

图1 民生服务中心规模构建对比图Fig.1 Comparison of the scale construction of the people′s livelihood service center

2.2 功能组合模式

整合式民生服务规划时并不会按照三个分级直接对建设的民生服务中心进行简单定位,而是根据实际服务人群需求及指标限制,会在规划建设的民生服务中心中对不同级别的民生服务功能均进行配置与建设.例如,某一区位规划的民生服务中心所服务范围对三种级别的服务都存在需求,则需按照实际需求将其建设成为“街道级+住区级+邻里级”的综合型民生服务中心.因此,根据实际建设及服务需求提出民生服务中心的三种类型、七种组合模式,如表1所示.其中综合型民生服务中心包含街道级、住区级以及邻里级三种不同服务级别的民生功能,复合型民生服务中心包含两种服务级别,独立型民生服务中心则只包含其中一种服务级别.

表1 民生服务中心类型与组合模式

3 民生服务中心布局选址规划

整合式民生服务中心的目的是构建一个社区基本管理单元,从而使单元内的居民均可在15、10、5 min内可享受到该层级的民生服务功能的有效覆盖.其布局应突出“公平优先(全覆盖)”,通过多个民生服务模式的布局平衡不同区位民生服务能力的差异[12].全覆盖与民生服务中心的可达性密切相关,即数学中的覆盖问题[13-14].因此本文提出了全新的选址算法,采用有限数量的服务中心实现民生服务功能对其服务街区实现多级别的全覆盖.

3.1 布局选址基本模型构建

现代选址研究于20世纪初由德国经济学家Alfred Weber提出,并基于斯坦纳理论模型提出第一个工厂选址问题,将此类问题分为连续设施选址问题和离散设施选址问题[15].20世纪50年代,设施选址问题开始在实际中进行应用,包括消防设施选址、垃圾处理厂选址、销售网点选址等.21世纪随着计算机技术发展,设施选址问题转向智能算法的发展.H.Venables和A.Moscardini基于启发式算法提出了一种固定收费选址问题,并采用蚁群算法进行优化最终得到最优解[16].这一系列算法主要基于候选选址位置进行优化计算并从中择选最优解,同时仅考虑单一的服务范围,在现实选址问题中缺乏一定的灵活性.本文基于贪心算法提出多重圆盘覆盖问题,以此实现民生服务中心多级别民生服务中心覆盖问题.算法中,由于每个级别的民生服务半径尺寸所呈现的选址与多级别综合选址可能并不相同.

多重圆盘覆盖问题的基本模型如图2所示.基本目标为:针对给定空间Φ中设置点集P,使用不同尺寸的(可同心放置)圆盘实现对P中所有点在各尺寸条件下的全覆盖.优化目标依次为(1)最小化圆盘中心数量(址数)、(2)最小化圆盘数目(盘数)、(3)最大化覆盖点次(总覆盖点数)、(4)最小化目标点与圆盘中心距离(平均覆盖距离).由于邻里级服务中心居民使用频次更高,当各类圆盘总数相同时,尽可能多的选择使用邻里级服务中心.

为解决多级别民生服务半径覆盖问题,需可将其转换为多维集合覆盖模型[17].如图2,首先建立服务半径种类相同数目相同维度的覆盖集合,即在空间内任一点均需考虑3种不同服务半径的覆盖情况.建立一个具有三层结构的‘0-1’数组,每一层的任一列代表在空间内建立一个服务中心的居民点覆盖情况.

图2 多重圆盘覆盖问题转换为多维集合覆盖模型Fig.2 Multi-disc coverage problem transforming into multi-dimensional set coverage model

因此,3层数组的某一列代表在空间内建立一个民生服务中心,其各自覆盖情况的综合结果,图2中3个半径的覆盖情况分别转换为响应的覆盖矩阵.然后,根据转换的多维集合覆盖模型,应用贪婪算法对转换后的覆盖模型进行选取,得出综合体设施的具体位置.

3.2 算法设计

针对多维圆盘覆盖问题所提出的算法工作流程如图3所示.首先对选址区域进行二维网格化处理.通过计算所有网格中心与居民点之间的距离,可获取在某网格中心选址条件下,居民点的覆盖情况.针对所有居民点分别比较三种服务半径和居民点的距离,来建立前文所提出的三层‘0-1’数组矩阵.若在三层数组中均不覆盖目标点,则将该列去除.

图3 基于贪心算法的多维圆盘覆盖算法流程Fig 3 Multi-dimensional disc covering algorithm flow based on greedy algorithm

然后,使用贪心算法从所有建立的所有子集中选取能够同时实现3个层次居民点全覆盖的集合.选择完毕后,算法一次检查是否可将某一圆盘单独去除.然后检查是否任意两个圆盘可进行合并.即经过上述处理后,仍需保证在选址数不变的条件下实现全覆盖.最后,该算法需对选择后的民生服务中心选址位置进行重新确立,使得其距离所覆盖的居民点距离最小,最终得到最优选址结果.

4 算法验证与中心规模配置准则

4.1 算法验证

本文选择某一调研区位(哈尔滨南岗区先锋街道)对所提算法有效性进行验证.基于居民点聚类得到的109个居民点,运行民生服务中心选址算法,所得求解结果如图4所示.共得到民生服务中心选址点29个,计算时间为5.8 s,具体类型配置如表2所示.

图4 民生服务中心选址结果Fig 4 Location of people′s livelihood service center

表2 综合型选址模型结果

结果表明,所选取的民生服务中心位置完整覆盖了所有居民点,所需服务中心数目最小,平均覆盖居民数目最多,计算时间在可接受范围内,证明了算法的有效性和可行性.

选址结果所得到的3个级别的民生服务点的点次共计41次,其中邻里级服务点28点次,住区级服务点9点次,街道级服务点4点次.由于采用多级别覆盖问题算法,最终仅有29个选址点.不仅保障了各个级别民生服务对街道居民点的全覆盖,也最大程度地减少了选址点,降低了建造成本和预算.

4.2 规模配置准则

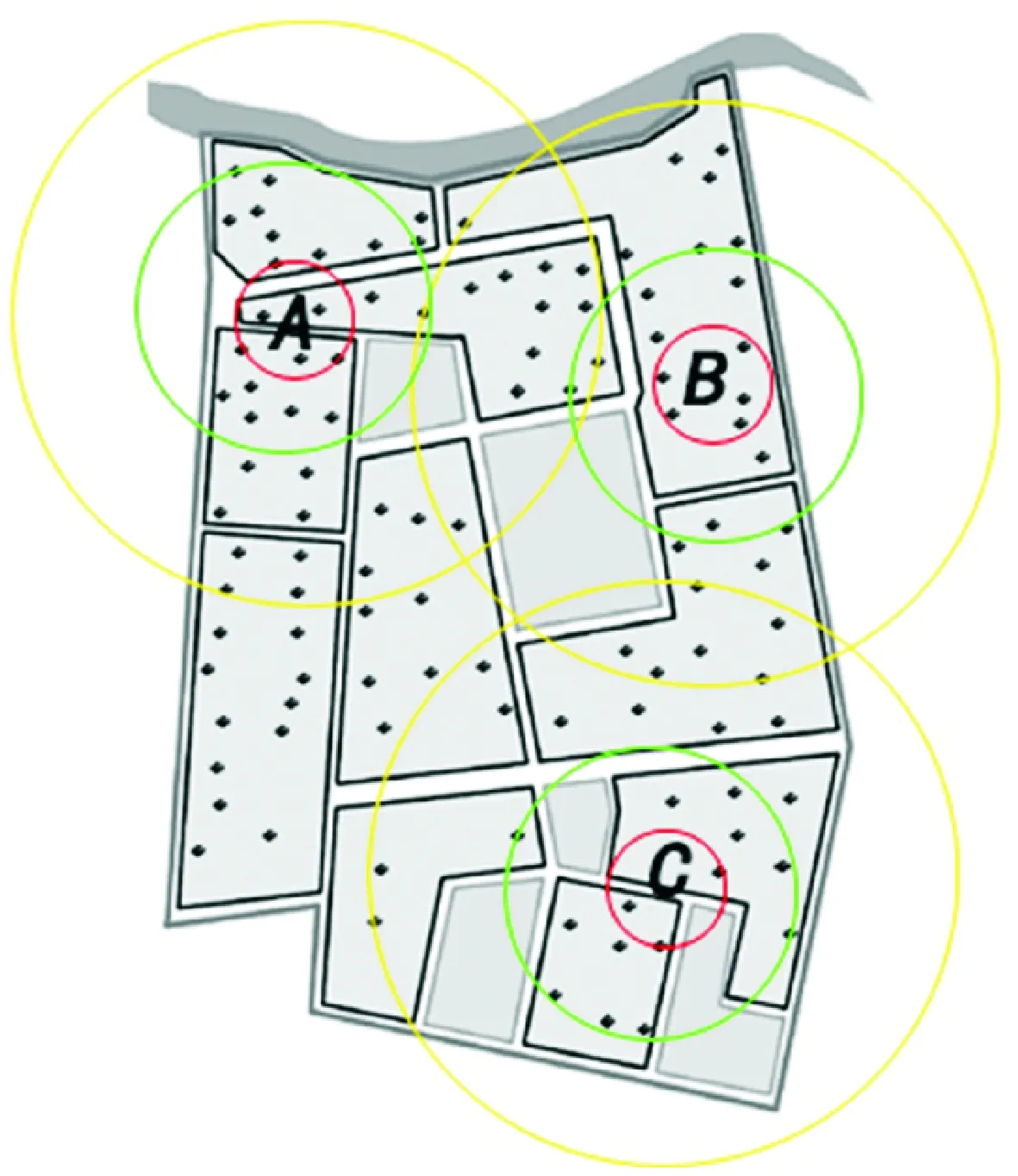

通过实例验证的结果可以看出,每个民生服务中心所服务的居民点数量存在着不同.为优化其服务资源配置,同级别不同位置的民生服务中心所具备的服务能力需取决于服务半径内居民点的数目.其服务半径内所服务的居民点数越多,其规模配置也应越大.如图5所示,先锋街道的A、B、C三个综合型民生服务中心服务居民点次分别计算为68次、56次、43次.由于存在部分居民点被多个同级别民生服务范围覆盖情况,进一步将此类计算点次均分,修正后的净点次决定民生服务中心规模.

图5 民生服务中心点次研究Fig 5 Number of points for people’s livelihood service centers

居民点聚类中每个居民点所对应人口数为350~400人,因此根据前文所建立的规模服务指标,以人口规模建立服务功能模块规模与人口的对应关系如表3所示,然后通过人口与覆盖居民净点次的映射关系,建立规模配置表如表4所示.最后对先锋街道A、B、C三个综合型民生服务中心所覆盖的净点次进行统计,并划定每个民生服务中心中三个级别的民生服务功能的规模配置情况,结果如表5所示.

由此可见,基于本文提出的算法所进行得民生服务中心选址研究,在满足居民点被三个级别民生服务全覆盖的基础上,根据其覆盖净点次为该民生服务中心中各个级别民生服务配置规模提出指导准则,从而指导设计.

表3 民生功能模块规模与人口对应关系

表4 先锋街道规模配置规则表

表5 覆盖净点次与规模配置结果

5 结论

基于新时期民生服务设施配置模式的需求,本文结合已有研究提出了整合式民生服务配置模式,主要结论如下:

(1)本文针对整合式民生服务配置模式,提出“民生服务中心”概念,并提出以服务人口规模来确定其配置规模.基于生活圈服务半径,将民生服务分为邻里级、住区级、街道级3个级别,并提出民生服务中心中3个级别民生服务的组合模式.

(2)基于贪心算法提出民生服务中心的布局选址算法,以最少选址数实现民生服务中心服务范畴内的居民点全覆盖,并尽可能增强服务能力以及缩短步行距离.

(3)通过实证验证了算法的有效性,提出了民生服务中心布局选址研究的计算式设计方式,并提出基于布局选址算法的民生服务中心规模配置规则.