例析等位基因显、隐性关系的分子机理

2020-07-31李小岑北京市第一六一中学北京100053

李小岑(北京市第一六一中学 北京 100053)

显性与隐性是遗传学中的2 个重要概念。通过对孟德尔遗传学的学习,学生明确了:等位基因杂合个体表现的性状称为显性性状,由显性基因控制;未表现的性状称为隐性性状,由隐性基因控制。等位基因为什么会有显、隐性之分?杂合个体为什么只表现显性性状?显性与隐性的生物学实质究竟是什么?初学遗传学的高中生对上述问题会感到困惑。随着学习的深入,尤其是学习了基因的表达和基因突变等知识后,教师应引领学生从分子水平诠释经典的显性和隐性概念。

1 显、隐关系的判断

初学者用“显性基因能掩盖隐性基因的作用”解释杂合个体Aa 的性状表现,虽浅显易懂,但若理解不到位很容易出现误区。

误区1:A基因的表达产物阻碍了a基因的表达,从而掩盖了a基因的作用。

分析:事实上,等位基因在细胞中是各自独立表达的,不存在某个基因的产物影响其等位基因表达的现象。A与a基因的核苷酸序列不同,导致其表达产物不同,进而导致性状不同。例如,D基因可控制豌豆高茎性状,其表达产物赤霉素3-氧化酶能催化有活性的赤霉素生成,促进植株生长。若D基因突变成d,一个碱基对的替换(G/C→A/T)将使赤霉素3-氧化酶的第229 位丙氨酸被替换为苏氨酸,酶活性极大降低。该案例中,D和d有各自的表达产物。dd个体的2 个d基因表达的酶活性都太低,Dd杂合子中1 个D基因表达的高活性的酶足以维持高茎性状,即1 个D能“独挡一面”。可见,杂合子即使只产生纯合子一半量的有功能的酶,也能维持相应的表型[1]。其原因是酶并不作为反应物被消耗,而作为催化剂高效发挥作用。在其他案例中,也常表现为A基因表达正常蛋白质;a基因表达异常蛋白质或因序列改变而无法表达、低表达[2]。

误区2:A基因一定表达正常产物,a基因一定产物异常或不表达,唯此才能实现“掩盖”。

分析:基因突变有显性突变和隐性突变之分。很显然,若a基因突变为A,很可能a基因能表达正常蛋白质,而A基因表达异常。例如,多指(轴后型)是常染色体显性遗传病,其分子基础是相关基因13q31-q34重复,致使其产物增多,导致显性致病,且Aa个体中的一个A基因所表达的过多产物足以决定显性性状[3]。再如,人饮酒后,乙醇先被转化为乙醛,在乙醛脱氢酶的作用下,乙醛被转化为乙酸。某突变基因合成的失活乙醛脱氢酶将导致乙醛积累,纯合突变个体酒后表现为“红脸”。杂合子虽有正常基因表达少量的有活性的酶,但仍会导致乙醛积累,表现“红脸”。该案例中,合成失活酶的突变基因反而成了显性基因A。Aa个体也“红脸”是因为一个a基因“孤木难支”,维持不了正常表型。分子遗传学的更细致的解释是:乙醛脱氢酶基因仅控制一条肽链的合成,该酶由4 条相同肽链构成,4 条肽链需全部正常才能构成有活性的酶。因此Aa个体生成等量的正常和异常肽链后,构成有活性的酶的概率仅为1/16,而非1/2。该案例说明,隐性基因可能表达正常,而显性基因可能表达无活性产物。

综合上述案例可得出,判断一对基因的显、隐性关系不能简单地从分子水平分析能否表达正常产物,而应关注杂合子个体的性状。用一对很好理解的“术语”描述,就是等位基因之间存在着“单倍剂量足够(haplosufficiency)”效应(指一个等位基因突变之后,另一个等位基因可正常表达产物,而且足以维持细胞的正常生理功能)和“单倍剂量不足(haploinsufficiency)” 效应(指一个等位基因突变之后,另一个等位基因虽能“正常”表达其产物,但只有一部分,如正常水平50%的产物,不足以维持细胞的正常生理功能)。鉴于在显、隐性关系判断时通常涉及基因的剂量效应,因此,判断的原则是:从杂合子的基因表达产物的最终作用效果分析杂合子的性状与哪类纯合子的性状相同,对应基因即为显性。等位基因的显、隐性关系是由性状体现的,其实质应该是基因表达产物对性状产生的影响。

2 典型高考试题分析

回顾近年来的2 道北京高考题,难度大的小题均设置在了考查考生能否从分子水平准确理解等位基因的显、隐性关系。

2.1 2016年北京高考理综第30 题(部分)

研究植物激素作用机制常使用突变体作为实验材料,通过化学方法处理萌动的拟南芥种子可获得大量突变体。

(2)经大量研究,探明了野生型拟南芥中乙烯的作用途径,简图如下。

图1

由图可知,R 蛋白具有结合乙烯和调节酶T活性2 种功能,乙烯与_______________ 结合后,酶T 的活性_______________,不能催化E 蛋白磷酸化,导致E 蛋白被剪切,剪切产物进入细胞核,可调节乙烯相应基因的表达,植株表现有乙烯生理反应。

(3)酶T 活性丧失的纯合突变体(1#)在无乙烯的条件下出现_____________(填“有”或“无”)乙烯生理反应的表现型,1# 与野生型杂交,在无乙烯的条件下,F1的表现型与野生型相同。请结合上图从分子水平解释F1出现这种表现型的原因:_____________。

(4)R 蛋白上乙烯结合位点突变的纯合体(2#)仅丧失了与乙烯结合的功能。请判断在有乙烯的条件下,该突变基因相对于野生型基因的显、隐性,并结合乙烯作用途径陈述理由:_________。

参考答案:(2)R 蛋白被抑制

(3)有杂合子有野生型基因,可产生有活性的酶T,最终阻断乙烯作用途径

(4)2# 与野生型杂交,F1中突变基因表达的R 蛋白不能与乙烯结合,导致酶T 持续有活性,阻断乙烯作用途径,表现为无乙烯生理反应,其表现型与2# 一致,因此突变基因为显性

试题解析:考生在充分获取(2)图文信息后,能准确判断出(3)中突变体(1#)的表型为突变性状。依据显、隐性关系的判断原则,考生由(3)题干中杂交实验结果推知,1# 为隐性突变。题目要求从分子水平作出解释,考生需要明确的是:细胞膜上E 蛋白数量有限,杂合子中1 个野生型基因就已经能“独挡一面”,纯合子一半量的有活性的酶T 足以磷酸化所有的E 蛋白,足以保证所有E蛋白不被剪切。(3)中的分析将成为作答(4)的重要依据。很显然,(4)中F1杂合子有1 个突变基因,能合成异常的R 蛋白。在有乙烯条件下,异常的R 蛋白能“独挡一面”,激活纯合子一半量的酶T以保证所有E 蛋白不被剪切,杂合子表现与突变体亲本一致的性状。由显、隐性关系判断的原则可知,该突变为显性突变。本题(3)由杂交实验结果推知显、隐性关系,设问引导考生分析分子水平的剂量效应问题,再借此判断(4)新情境下的显、隐性关系,并要求考生呈现逻辑思维过程。该题思维能力的考查力度很大,也很好地考查了考生对显、隐性关系的分子机理的深入理解。

2.2 2015年北京高考理综第30 题(部分)

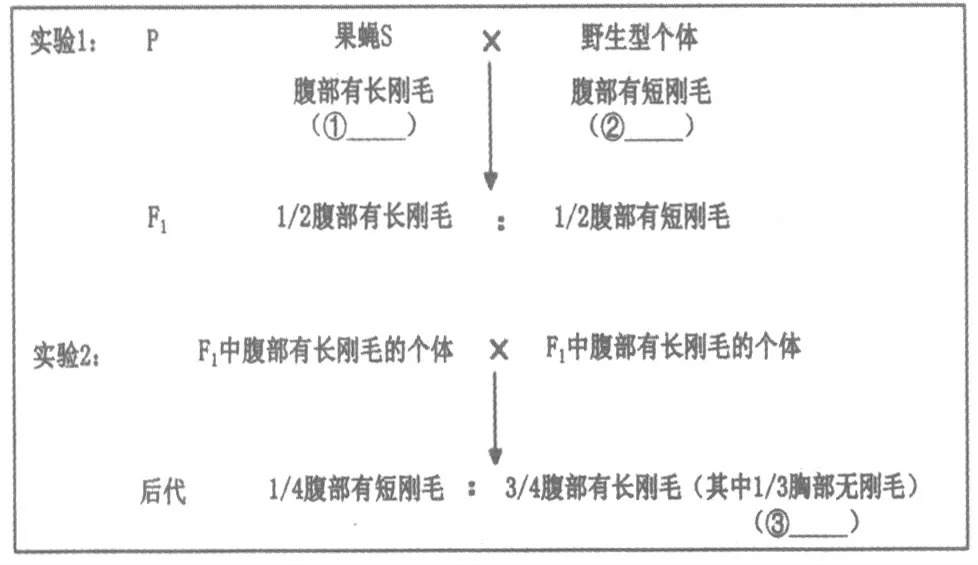

野生型果蝇的腹部和胸部都有短刚毛,而一只突变果蝇S 的腹部却生出长刚毛。研究者对果蝇S 的突变进行了系列研究。用这2 种果蝇进行杂交实验的结果见图。

图2

(2)实验2 结果显示:与野生型不同的表现型有_____ 种。③基因型为___________,在实验2后代中该基因型的比例是_________。

(3)根据果蝇③和果蝇S 基因型的差异,解释导致前者胸部无刚毛、后者胸部有刚毛的原因:_______________________。

参考答案:(2)2AA1/4

(3)2 个A基因抑制果蝇胸部长出刚毛,只有1 个A基因时无此效应

试题解析:分析果蝇腹部长短刚毛性状得知,显性突变A基因决定长刚毛。(2)(3)引导考生分析,A/a还能控制胸部刚毛的有无,且A基因在胸部成了隐性基因。具体分析如下:a基因在腹部表达正常蛋白质,A基因的表达产物使刚毛更长,且一个A基因可“独挡一面”。而在胸部,A基因的表达产物使得胸部无刚毛,且该A基因“孤木难支”,杂合子Aa仍能顺利长出刚毛,因此在胸部A为隐性、a为显性,与腹部正好相反。可见,一对等位基因有可能在同一机体的不同部位产生不同的性状,这一对等位基因的显、隐性关系可能发生改变。该题很好地考查了考生对显、隐性的相对性及基因的剂量效应的深入理解。

3 表观遗传修饰下的显、隐性关系探讨

某些基因的碱基序列不变但其基因表达和个体表型发生可遗传变化的现象,称为表观遗传变异(epigenetic variation)或表观遗传修饰(epigenetic modification)。DNA 甲基化是常见的表观遗传分子机制之一。例如,园林花卉柳穿鱼的花型有2 种。研究不同花型的植株A 和B 发现,二者花型决定基因L基因的序列完全相同,但植株A 的L基因正常表达,植株B 的L基因却因高度甲基化而不表达。二者杂交后代F1花型与植株A 一致,F2中少部分植株花型与B 植株一致。该案例中,B 植株的L基因虽然序列未变但因甲基化修饰而类似于隐性l基因,且其控制的花型性状是可遗传的[4]。

有意思的是,表观遗传修饰对基因表达的改变并非永久性的,而是一种动态的改变。

例1,X 染色体失活。1961年,科学家玛丽莱昂(M.Lyon)提出,为保证雌、雄个体具有相同的有效基因产物,雌性哺乳动物的2 条X 染色体中的一条会随机发生聚缩而失活(莱昂化,Lyonization)。这一论断称为莱昂假说。失活与DNA 的甲基化等表观遗传修饰有关,发生在胚胎发育早期(例如,人类发生在胚胎第16 天,约5 000~6 000个细胞时),并且一旦发生会在子细胞中一直保持。若Xa1基因编码正常蛋白,Xa2基因编码缺陷蛋白,Xa1Xa2女性杂合子的基因表达情况会如何?她是否会患病,即Xa2究竟是显性致病还是隐性致病基因?这里的分析跟前述的基因剂量效应分析相似而又略有不同。上文讨论了一个细胞会同时表达2 种蛋白,若纯合子一半量的正常蛋白足够,则a2为隐性;反之a2为显性。而在X 染色体失活案例中,每个细胞只能随机表达1 种蛋白——正常或缺陷蛋白,某特定器官或个体是嵌合状态,即2 类细胞镶嵌存在。所以判断显、隐性时,要分析的是一群细胞的代谢总效果,看个体会呈现哪种性状类型。以红绿色盲症为例,视锥细胞群体中只需要少部分的细胞表达正常基因Xa1即可维持色觉正常,因此,Xa1Xa2杂合子通常表现正常,Xa2为隐性致病基因。与之相反,Lesch-Nyhan 综合症(一种HPRT 酶功能缺陷导致的X 连锁遗传病)需要大量的体细胞均合成正常蛋白才能表现正常,因此,杂合子Xa1Xa2通常表现为患病,Xa2为显性致病基因。此外,X 染色体失活还有一个经典的例子——玳瑁猫。雄性猫只有黄色和黑色,而雌性猫还会有第3 种黄黑相间的玳瑁色,这正是因为雌性猫毛皮不同部位的细胞内X 染色体的失活是随机的。该案例中无法讨论Xa1和Xa2的显、隐性关系,它更加类似于共显性。

例2,基因组印记。真核生物的某些基因的表达与否取决于其来自父本还是母本,该现象被称为基因组印记(genomic imprinting)。分析一个案例:小鼠7 号染色体上的IGF2基因能影响个体发育。将某杂合突变小鼠(I+I-)与野生型小鼠(I+I+)进行杂交实验,并用DNA 分子杂交技术明确个体基因型。结果如下图:

图3

分析系谱图,杂合子时而发育异常,时而发育正常。研究发现,来自母方的I基因会因高度甲基化而不表达。因此,F1代和F2代杂合子仅表达来自父方的I-基因,发育延缓。而当F2中甲个体产生卵细胞时I基因会甲基化,其后代杂合子(包括F3中乙个体)虽获得母方I-基因但仅表达来自父方的I+基因,发育正常。与此不同的是,乙个体在产精子时I基因会重新去甲基化而解除表达抑制,虽然乙个体发育正常但其F4杂合子后代会因获得了乙传来的去甲基化I-而发育延缓。总之,某代个体从双亲获得的基因修饰情况决定了其表型。无论其表型如何,在它产配子时,都会发生新一轮的甲基化(雌性)或去甲基化(雄性),使其后代的表型完全取决于雄配子传来的基因类型。

有意思的是,该案例中,无法通过有性生殖获得的I+I-杂合子表型以确定2 个基因的显、隐性关系。除非能让来自母方的I基因也去甲基化,在后代体细胞中进行应有的表达,在2 种蛋白的较量中,看谁能“胜出”。当然,既然自然界没有这样的个体,也没必要去讨论,I+、I-不存在显、隐性关系。谁来自于父方,谁对应的性状就能体现。

4 结语

孟德尔遗传学在个体水平根据表型宏观地定义了显性和隐性。只有在分子水平准确分析基因的表达产物及其功能发挥情况才能了解基因显性和隐性的本质。简而言之,在杂合子中,某个等位基因在分子水平上“发挥了作用”,其遗传效应得以最终体现,该基因即为显性;而另一个相应基因“未发挥作用”,即为隐性。当然,显、隐性关系也可能会发生改变,有时等位基因间也不一定存在显、隐性关系。教学中,教师应努力引导学生将基因的结构、突变、表达及表达调控等知识和前面学过的等位基因的显、隐性关系相联系,由表及里、由浅入深地分析推理,搭建宏观与微观的桥梁。这样将更加有利于学生理解基因的功能和基因如何决定性状。