《敦煌秘笈》所收羽740號文書係僞卷考

2020-07-29杜立暉

杜立暉

近年來出版的日本杏雨書屋所藏《敦煌秘笈影片册》(以下簡稱《敦煌秘笈》),被學界稱爲“世界上敦煌文獻的第五大收藏”,“主要來自羽田亨對李盛鐸舊藏的用心收購,還有富岡謙藏、清野謙次、高楠順次郎等人舊藏以及書肆收購、友人贈送的西域文獻”。(1)鄭阿財: 《杏雨書屋〈敦煌秘笈〉來源、價值與研究現況》,《敦煌研究》2013年第3期。該批文獻對於敦煌學及中國古代學術研究之重要,已毋庸贅言。然而,李盛鐸舊藏的敦煌文獻卻是真僞並存的,對此榮新江先生就曾專門撰文探討。(2)對此,早在20世紀90年代榮新江先生已專門刊文討論,可參見榮新江: 《李盛鐸藏敦煌寫卷的真與僞》,《敦煌學輯刊》1997年第2期,後收入氏著: 《鳴沙集——敦煌學學術和方法的討論》,臺北: 新文豐出版公司,1999年,第103—146頁。因《敦煌秘笈》的藏品主要是來自李盛鐸的舊藏,故其必然存在魚目混珠之情形。對於《敦煌秘笈》所收僞卷的情況,學界雖亦有所發覆,(3)陳濤先生對《敦煌秘笈》真僞情況進行過探討,同時並確認了其中的《金光明經卷第三》(766號)等係僞造,可參見氏著: 《日本杏雨書屋藏〈敦煌秘笈〉中李盛鐸藏書印管見》,《北京師範大學學報》2010年第4期。但正如榮先生所言:“敦煌寫本的真僞鑒别是十分複雜的問題”,(4)榮新江: 《鳴沙集——敦煌學學術和方法的討論》,第114頁。故目前已知有確鑿證據的《敦煌秘笈》僞卷,尤其是世俗僞卷,還非常有限,因此,對於此問題尚有很大的研究空間。近期,筆者在與學生一起研讀其中的羽740《開元九年見食牒》時,發現了一些端倪。此件不僅可進一步證明《敦煌秘笈》收有僞卷之實,且爲認識相關世俗僞卷的來源等,提供了重要綫索。今撰拙文,略陳管見,敬請批評指正。

一、關於羽740號文書的説明及性質判定

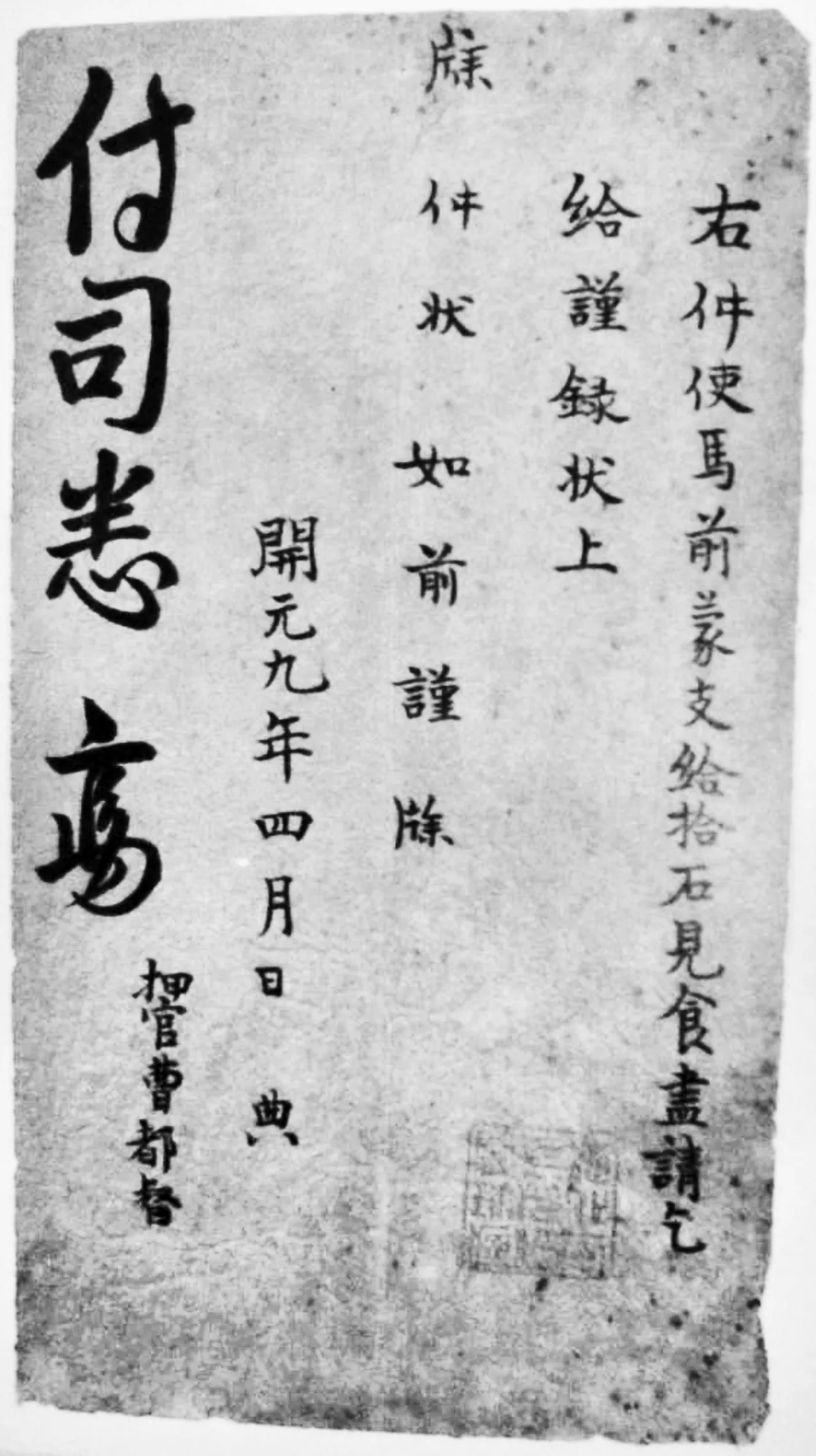

羽740號文書收録於《敦煌秘笈》第九册,擬題爲《開元九年見食牒》,爲方便研究,現將其圖版、録文移録如下:

圖1 羽740圖(5)吉川忠夫編: 《敦煌秘笈影片册》第九册,はまゃ印刷株式會社,2013年,第260頁。

1. 右件使馬,前蒙支給拾石,見食盡,請乞

2. 給,謹録狀上。 (印章)

3. 牒 件 狀 如 前,謹 牒。

4. 開元九年四月日 典

5. 押官曹都督

6. 付司,悉□

由以上可見,此件前後、上下完整,現存文字6行,其中第6行的字體較之他行要大,且墨色濃,此行似屬於長官的判文。同時,第2行下方鈐蓋朱印一枚,據《敦煌秘笈》介紹,該枚印章爲“德化李氏凡將閣珍藏”之印。在李盛鐸的藏書印中,即包含此印。(6)榮新江: 《鳴沙集——敦煌學學術和方法的討論》,第110頁。此印與文書内容無關,當屬於藏書印。據之推斷,此件或可能來自李盛鐸的舊藏。另,按第4行所載時間可知,此件當形成於“開元九年四月”。

又,由第1、2行又知,此件的内容與“使馬”前次支給的“拾石”糧食已經“食盡”,此次再次請求支給相關糧食有關。因這些需要請乞的糧食與“使馬”相關聯,故其應爲“馬料”。

又,第3行所載的“牒件狀如前”、“謹牒”等語均屬於唐代牒文的程式性用語,故《敦煌秘笈》將其擬題爲《開元九年見食牒》大致不誤,但從文中所載内容來看,其並非是“見食牒”,而應爲“乞糧牒”。

那麽,此件的撰擬機構是誰呢?《敦煌秘笈》在擬題中並未體現。下面試做分析。

首先,通過文中的“使馬”二字判斷。此二字或爲“長行使馬料”的省略語。日本學者藤枝晃在《長行馬文書》一文中曾載録過七通與北庭長行坊相關的文書,其中第三通載:

1. 鄧懷義

2. 右件狀上

3. 南北長行使馬料斷乞付

4. 給謹録

5. 牒件狀如前 謹牒

6. 開元七年八月 日 典

7. 押官都督(7)藤枝晃: 《長行馬文書》,《東洋史研究》十三卷,1948年,第74—75頁。

此件第3行載有“長行使馬料”一語,而通過本行及第4行推斷,此件亦是因馬料“斷”,而請求“付給”糧食的,其内容與羽740相似,均爲請求支給馬料的牒文。故推斷,羽740中的“使馬”二字,或爲“長行使馬料”之省略語。若此推斷成立,則説明羽740中所涉及的“馬”,應爲“長行馬”。對於“長行馬”,學界探討已多,其是指“完成較長距離出使任務”的馬匹,(8)孔祥星: 《唐代新疆地區的交通組織長行坊——新疆出土唐代文書研究》,《中國歷史博物館館刊》1981年第3期。是唐前期西北地區用於交通的除“驛馬”、“傳馬”之外的第三種重要交通用馬的類型。(9)王冀青: 《唐前期西北地區用於交通的驛馬、傳馬和長行馬——敦煌、吐魯番發現的館驛文書考察之二》,《敦煌學輯刊》1986年第2期。因此,羽740很可能與“長行馬”的馬料請乞有關。

其次,從文書所載的職官推斷。文書第4行、第5行分别載有“典”、“押官”。據孔祥星先生研究,唐代在管理“長行馬”等“長行”牲畜的機構“長行坊”中,設有“典”、“押官”等人員,且現存文書中已發現“押官”、“分别與典、槽頭、群頭聯署”的情形。(10)孔祥星: 《唐代新疆地區的交通組織長行坊——新疆出土唐代文書研究》,《中國歷史博物館館刊》1981年第3期。據前文推斷,羽740所涉及的“馬”,可能爲“長行馬”,而文書中出現的職官“典”、“押官曹都督”也正好與“長行坊”相關。因此,從此角度可進一步推斷,此件的撰擬機構,或爲“長行坊”。

故基於以上認識可以判定,此件可能屬於唐開元九年(721)四月長行坊撰擬的請乞長行使馬馬料的牒文。

然,從此件的寫本形態來看,其書法拙劣,文字風格與唐代書風相去甚遠,而就具體的字形而言,也頗有疑點。如第6行所載的最後一字“□”,與之相似的字形,至少筆者在敦煌吐魯番文獻中還尚未發現。因此,從書法的角度來講,此件很可能係僞作。

另,“長行馬”及“長行坊”等馬匹和機構多見於吐魯番文書。雖然在斯坦因所獲敦煌文書中也有少量載有“長行坊”的文書,如S.1324《天寶八載四月十日張阿忠牒》、S.5714《開元九年十一月參軍王□牒》、S.2703背《某郡上使及諸郡文牒事目》等,但對於這幾件文書是否屬於敦煌文書,王冀青先生已提出質疑,其認爲它們“從文書的内容與形制看來都像是混入的西域文書”。(11)王冀青: 《唐前期西北地區用於交通的驛馬、傳馬和長行馬——敦煌、吐魯番發現的館驛文書考察之二》,《敦煌學輯刊》1986年第2期。因此可知,敦煌文書中真正涉及“長行馬”及“長行坊”者非常有限。然而,從此件所鈐的藏書印看來,其似應屬於李盛鐸的舊藏,但李盛鐸的舊藏又主要是敦煌文獻,而很少涉及吐魯番文獻。因此,此角度來看,此件羽740作爲敦煌文書,是有異議的。

另,榮新江先生指出,李盛鐸舊藏的敦煌真卷的專用印爲“敦煌石室秘籍”、“兩晉六朝隋唐五代妙墨之軒”,(12)榮新江: 《鳴沙集——敦煌學學術和方法的討論》,第110頁。而文書所鈐的印章卻爲“德化李氏凡將閣珍藏”之印。故從該角度講,此印雖爲李盛鐸之印(當然也有可能是僞造的印),但文書卻不是李盛鐸舊藏的敦煌卷子。陳濤先生對李盛鐸舊藏的敦煌文書再次爬梳後也認爲:“在全部寫卷中,未見一件鈐有‘德化李氏凡將閣珍藏’,這就提醒我們,對於大量鈐有該印的‘李氏舊藏敦煌寫本’仍需審慎。”(13)陳濤: 《日本杏雨書屋藏〈敦煌秘笈〉中李盛鐸藏書印管見》,《北京師範大學學報》2010年第4期。

總之,從以上種種迹象判斷,此件既不屬於李盛鐸舊藏的敦煌卷子,也可能不是他人收藏的真敦煌卷子而鈐蓋了李盛鐸的藏書印,故其應爲真正的敦煌“僞卷”和“贗品”。

二、東京書道博物館藏《乞糧牒》與羽740號文書之關係

對於李盛鐸舊藏中敦煌僞卷的造假方法及造假内容,榮新江先生指出,一方面“李氏死後,其藏書印落入書商之手,一些書商把真印鈐在假卷子上,借李氏名聲以求高價”,另一方面“僞造李氏印鑒,利用人們對李家藏品的信任來謀取高利”。造僞者多爲“佛經或四部書”,“但有些世俗文書,今人是很難僞造的”。(14)榮新江: 《鳴沙集——敦煌學學術和方法的討論》,第114頁。以上也是目前我們所知的對《敦煌秘笈》僞卷造假方面的一些重要認識,但除此之外,對相關僞卷造假的來源,尤其是世俗文書的造假問題,學界鮮有探及,現通過羽740文書可以在這一方面得到一些更進一步的認識。

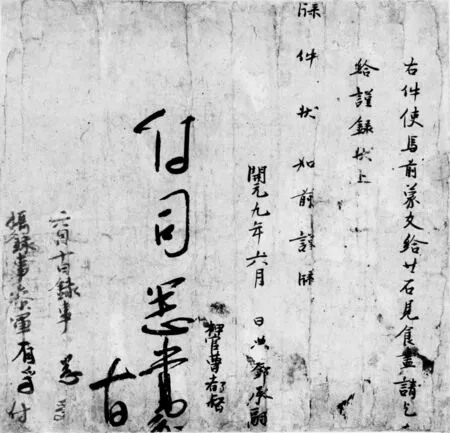

由前文已知,羽740所載的内容多與吐魯番文書相關聯,而在日本東京書道博物館所藏吐魯番文書中,恰恰找到了與之關係甚密的《乞糧牒》。爲方便研究,現將此件圖版、録文移録如下:

圖2 《乞糧牒》圖(15)磯部彰編: 《臺東區立書道博物館所藏中村不折舊藏禹域墨書集成》卷中,株式會社二玄社,2005年,第279頁。

2. 給,謹録狀上。

3. 牒 件 狀 如 前,謹 牒。

4. 開元九年六月 日 典鄧承嗣

5. 押官曹都督

6. 付 司,悉 嵩 示

7. 十 日

8. 六月十日録事(印章)悉 受

9. 攝録事參軍 有 孚 付

此件前後完整,下部因裁切殘損部分文字,但殘文可據殘筆劃及文義推知。第6、7行文字的字體較大,墨色較濃,且與其他各行筆迹不同。第8、9行筆迹亦與他行有異。第8、9行之間還鈐蓋印章一枚,但印文模糊不清。對於此件,金祖同先生最早做過釋文,但第1行的“”字,第6行的“嵩示”二字,均漏録。(16)黄永武主編: 《敦煌叢刊初集》第五册《流沙遺珍》,臺北: 新文豐出版公司,1985年,第288頁。此後,中村不折在《禹域出土墨寶書法源流考》一書2003年版中也對此件做過釋録,其中第1行的“”字,中村氏亦漏録,第6行的“嵩”字釋作了“書”,而“示”字未録。(17)中村不折著,李德範譯: 《禹域出土墨寶書法源流考》,北京: 中華書局,2003年,第140頁。後陳國燦等先生又對此件的録文做過解讀,但第1行的“”字未能識讀,第6行的“嵩”字釋作“鸞”,而“示”字漏録。(18)陳國燦、劉安志: 《吐魯番文書總目(日本收藏卷)》,武漢大學出版社,2005年,第487頁。

從以上録文可知,此件是一件涉及“使馬”此前支給的馬料“廿石”已經食盡,請求相關機構再次支給馬料的文書。其中由第4行所載時間可知,此件當撰擬於“開元九年六月”,屬於一件唐前期的文書。

另,由第3行所載牒文的用語可知,此件當爲一牒文。金祖同先生疑其爲《柳中縣上西州府請米牒》,(19)黄永武主編: 《敦煌叢刊初集》第五册《流沙遺珍》,第288頁。而中村不折在《禹域出土墨寶書法源流考》一書1927年版中,即稱之爲《乞糧牒》,(20)中村不折著: 《禹域出土墨寶書法源流考》下卷,西東書房,1927年,第3頁。陳國燦等先生則將其定名爲《唐開元九年(721)六月典鄧承嗣牒爲給使馬馬料事》。(21)陳國燦、劉安志: 《吐魯番文書總目(日本收藏卷)》,第487頁。

另,對於第6、7行及8、9行的内容,金祖同先生指出,其爲“批示”和“所屬受付署字”,(22)黄永武主編: 《敦煌叢刊初集》第五册《流沙遺珍》,第288頁。陳國燦等先生的觀點與之相似,亦認爲這些内容是“長官‘悉鸞’及録事、攝録事‘有孚’的受、付、判。”(23)陳國燦、劉安志: 《吐魯番文書總目(日本收藏卷)》,第487頁。以上先生所言不虚,已知唐代牒文的處理程式有六個環節,“署名”、“受付”爲其中的前兩個環節,而大量的敦煌吐魯番官文書表明,這一“署名”的格式一般都是“付司,某示,某日”。(24)劉進寶: 《絲綢之路敦煌研究》,烏魯木齊: 新疆人民出版社,2010年,第301頁。此件第6、7行所載的“付司,悉嵩示,十日”等内容正與之相合,故其當爲長官的“署名”,而第8、9行則爲“受付”部分。

另,第8、9行之間鈐蓋的印章雖然印文模糊,但因其鈐蓋於文尾,故推斷此印章或爲處理此牒文的相關官府之印,若金祖同先生推斷不誤,那此印即可能爲“西州府之印”。

因此件出土於“新疆”,(25)中村不折著,李德範譯: 《禹域出土墨寶書法源流考》,第169頁。其作爲一件吐魯番文書,已是學界之共識。因此,此件中涉及的“使馬”,或亦爲“長行使馬料”之省略語,而文中所載的“典”、“押官”等存在於“長行坊”的官吏系列之中。故基於以上判斷,此件的發出機構很可能爲“長行坊”。若以上推斷不誤,則此件是長行坊爲請支給長行使馬料於開元九年(721)六月份上呈西州府的牒文。此牒文表明,在本月的“十日”經過了長官的批示後,已同意支給馬料,且録事、攝録事的“受”、“付”進一步表明,他們已對長官的批示進行了落實。以上反映出“長行坊”在此後得到了相關請乞的“馬料”。

由以上圖文等不難得見,此件與羽740具有很高的相似度,具體表現在以下幾方面:

首先,書寫格式、文字筆迹的相似性。

目前,羽740因紙張大小所限,僅存6行,但其所存文字的書寫格式與此件《乞糧牒》的前6行非常相似。其中,第1至5行均爲小字牒文,第6行爲長官“判詞”,且牒文與判詞字形的大小比例,二者也基本一致。另外,就每行的文字字數而言,除此件第1行、第6行的最後兩個字殘字“”、“示”及第4行的“鄧承嗣”一人不載於羽740外,其他各行的文字字數兩件文書完全一致。

另外,兩件在筆迹上也有頗多相似之處,如此件第6行長官的批示,其中的“付”字,其“寸”部中的“點”與“豎勾”合二爲一,羽740中的該字,亦如之。而該行的“嵩”字,其雖書寫較爲潦草,但可以看出,此字分爲上下兩部分,下部部首猶如“易”字,而羽740第6行的最後一字“□”,很明顯有模仿該字的痕迹,尤其是該字的下半部分。當然,也應當看到,此兩件的筆迹也並非完全一致,還以該行爲例來説,如其中的“悉”字,兩者的區别一眼便知。

故由以上發現,此件與羽740的格式不僅極其相似,且文字筆迹亦有相仿之處。然而,它們的文字筆迹又不完全相同,這進一步説明,此兩件並非是同一人所書。

其次,時間的相似性。

此件所載時間爲“開元九年六月 日”,而羽740爲“開元九年四月 日”,兩者僅差兩月。在時間上也具有相似性。

再次,内容的相似性。

此件的所載内容與之亦似,此件不僅與羽740各行的文字字數基本一致,且内容具有高度的相似性。如此件第1行作“右件使馬,前蒙支給廿石,見食盡,請乞”,而羽740第1行作“右件使馬,前蒙支給拾石,見食盡,請乞”。除了殘字“”外,兩者不同者,僅“前蒙支給”的具體“石”數而已。且總體而言,兩件都可能是“長行坊”爲支給“長行使馬料”呈報的“乞糧牒”。而長官的判詞,除殘損的“示”字外,亦相同。

最後,涉及職官的相似性。

此件所載的職官有“典”、“押官”,這與羽740相同,且此件與羽740所載的押官同爲“曹都督”,似爲同一人。

總之,綜上判斷,僞卷羽740《開元九年見食牒》與書道博物館所藏的吐魯番文書《乞糧牒》高度相似,可以斷定,《乞糧牒》正是羽740造僞的模擬原型。

餘論: 從羽740號文書看《敦煌秘笈》所收僞卷之一斑

雖然學界前賢已對《敦煌秘笈》所收僞卷的情況有所認識,但通過以上探討,我們還可以對相關僞卷的情況有一些新的認識和判斷。

其一,可以證實在《敦煌秘笈》中不僅存在相關的“僞卷”,且存在“僞世俗文書”。

對於敦煌寫本的真僞鑒别,榮新江先生指出需從寫經本身、題記和收藏印三方面予以考慮,“有的三者全是真的;有的寫經是真,而題記、印章是假;有的印章是真,而寫經是假;有的三者全是僞造。”(26)榮新江: 《鳴沙集——敦煌學學術和方法的討論》,第114頁。顯然,此件羽740屬於後二者之一,是真正的敦煌“僞卷”和“贗品”,其可以充分地證實前賢對於《敦煌秘笈》中收有敦煌“僞卷”的判斷。同時,此前學界對於李盛鐸舊藏中所收僞卷的認識,主要限於“佛教佛經及四部書”,對於其中的世俗文書中是否存在僞卷,因“今人很難僞造”,以至於是否收藏有該類文書,並不清楚。通過前文已知,羽740是一件請乞馬料的牒文,當屬於世俗文書系列,而其僞卷性質的確認,使我們認識到,在《敦煌秘笈》中,不僅收録有如羽766《金光明經卷第三》等“僞經”,(27)陳濤: 《日本杏雨書屋藏〈敦煌秘笈〉中李盛鐸藏書印管見》,《北京師範大學學報》2010年第4期。還存在“僞世俗文書”,這無疑深化了我們對於《敦煌秘笈》所收僞卷内容的認識。

其二,爲認識《敦煌秘笈》敦煌世俗僞卷的來源,提供了重要綫索。

由於此前學界對於《敦煌秘笈》是否收有世俗僞卷,尚不明了,故對於相關僞卷的來源就更不清楚。通過前文已知,羽740《開元九年見食牒》作爲僞卷,其模仿的對象,並不是敦煌文書本身,而是來自時代相當的吐魯番文書《乞糧牒》。這一模仿原型的發現,對於我們今後分析、判斷《敦煌秘笈》有關世俗文書的真僞以及認識其來源等,無疑都提供了重要綫索和啓示。

附記: 本文在撰擬過程中蒙游自勇、陳麗萍、聶志軍等先生教正,在此深表感謝!