城市、疫情、艺术家

2020-07-28陈俊

隔离-2020傅中望手机软件2020年

手套 郭正善装置2020年

一场疫情,催生了一场艺术战“疫”。

从1月23日武汉封城那一刻起,居家隔离、宅家防疫,艺术,无疑成为一条情感纽带,在危难时刻能使人们团结并联系起来。用艺术鼓舞人心,其重要性已经在疫情期間得到印证。联合国教科文组织曾通过官微邀请人们分享疫情期间自己对艺术的热爱,并指出:“即使在冠状病毒期间,艺术也使我们比以往任何时候都更加紧密地团结在一起。”

立足本土、关注当下。以艺术史为坐标,追踪与记载近期的展览,呈现鲜活的艺术、展现艺术家独立的思想与创造,同时使读者有强烈的在场感。

用艺术抵挡悲伤,艺术,无疑是有力量的。

封城期间,武汉处在疫情最危急的中心,人们抗击疫情的情感动能无疑也是最强烈的,就好像弹簧一样,压得越紧,反弹的力度也越大。虽然隔离在家足不出户,但置身其中的恐惧和焦虑、坚韧和希望,使艺术家们将景观、影像、人物、文字、事件和艺术情感一起揉裹发酵,用不同的形式展现和记录了这座城市抗击疫情的艺术面貌,藉此捍卫城市的尊严。

武汉是英雄的城市,武汉,也是艺术的城市。

禁足随笔/俯瞰小南湖No.1 王心耀纸本油画棒2020年

“很庆幸,自己还在武汉,心中尚且沮丧和无助,与这座城市的大多数人,共同经历这场无硝烟的战争。”这是1月30日武汉合美术馆推出的“武汉艺术‘隔离计划”中的一段导语。该艺术计划以疫情为背景,展示艺术家在宅家隔离期间创作的架上绘画、装置、影像、音乐、手绘稿及儿童画等艺术作品,用线上展示的方式,吹响了战疫的号角。一大批国内知名艺术家纷纷响应,向世人展示了疫情期间的创作状态。

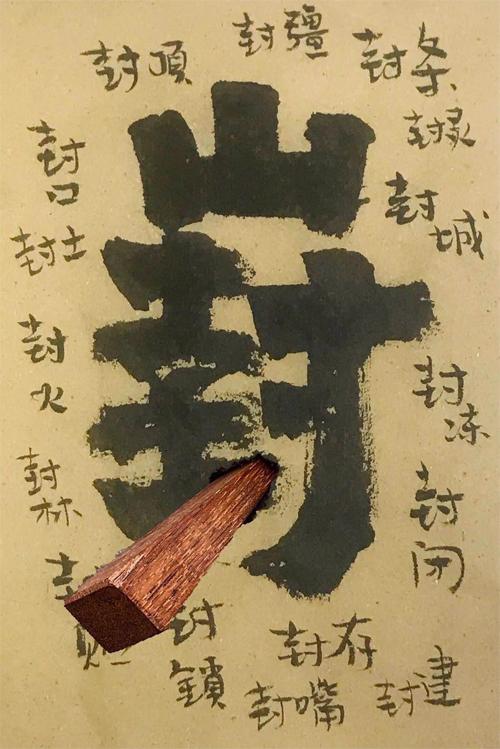

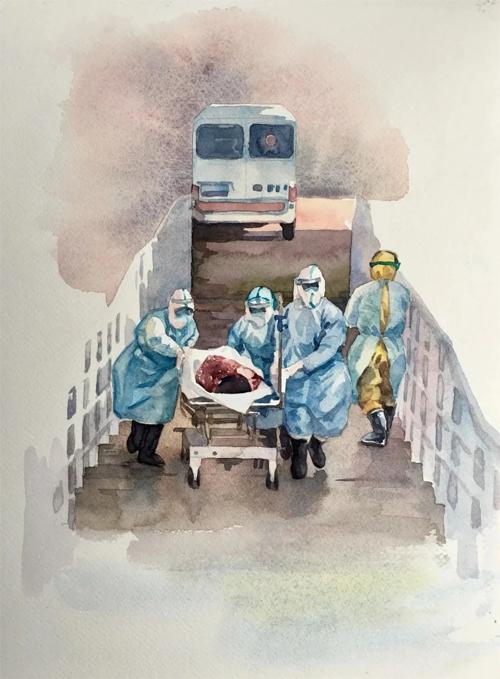

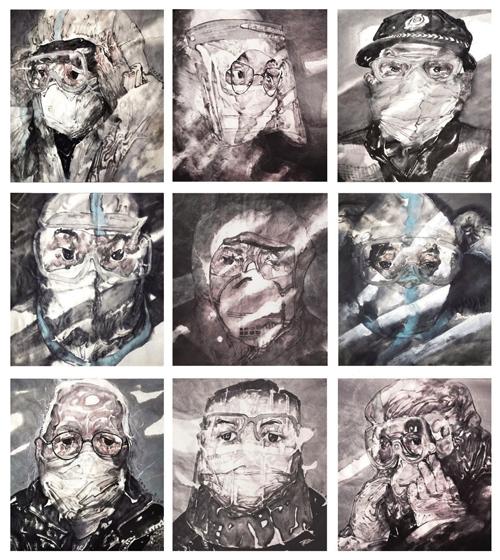

合美术馆推出的“艺术隔离计划”,涵盖了众多有代表性的艺术家作品,势必成为疫情期间湖北美术的重要文献。注重艺术家的个体表达,无疑是“艺术隔离计划”的重要展示特征。其中,身处疫情中心的一批湖北籍知名艺术家的创作尤为引人关注。傅中望在局促的居家环境下采用毛笔书法与手机软件的结合,制作了一组装置作品,有别于其以前的形式与手法,体现出独特的艺术感受。郭正善运用身边一双晾晒着的一次性手套展现出窘迫的生存状态。李邦耀和魏光庆则敏锐捕捉了疫情期间有代表性的生存字符,他们的作品分别是标记着“放行”字样的车票以及“此户已查”的字条。王心耀的作品显现出其特有的“中国风”笔墨,并试图用动荡、浑浊、凝重的肌理语言表达难以言说的隔离情绪。冀少峰一如既往地以冷静的视角选取了一扇紧闭的窗。鲁虹则把书法、剪纸和摄影的组合融入到生存体验之中,呈现出隐秘而复杂的心理感受。宅家隔离的艺术家们就地取材,用不同的形式率性表达,展示了封城期间各自不同的生存状态与艺术体验。正如参与“艺术隔离计划”的艺术家庞茂琨所说:“这一个多月来是让人经受了一次对灾难惊心动魄的体验,每个人都无法置身其外,恐惧、悲悯、爱恨、胶着、颓丧、抗争交织在一起,深深地触动人心,令人感慨万千!我是希望能用表现性的语言将其表达出来! ”也许艺术家们的个人表达过于晦涩而自我,令人无法直判其中的热忱抑或恐惧。但是,深陷孤独中的灵魂,在画笔挥动的那一刻,一定是有尊严和满怀希望的。

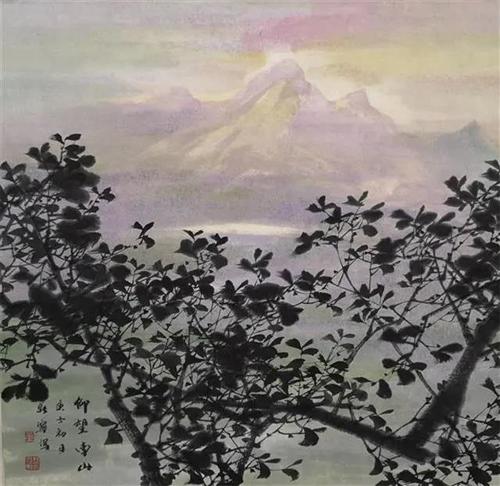

仰望南山董继宁中国画2020年

疫零 吕中元互动海报2020年

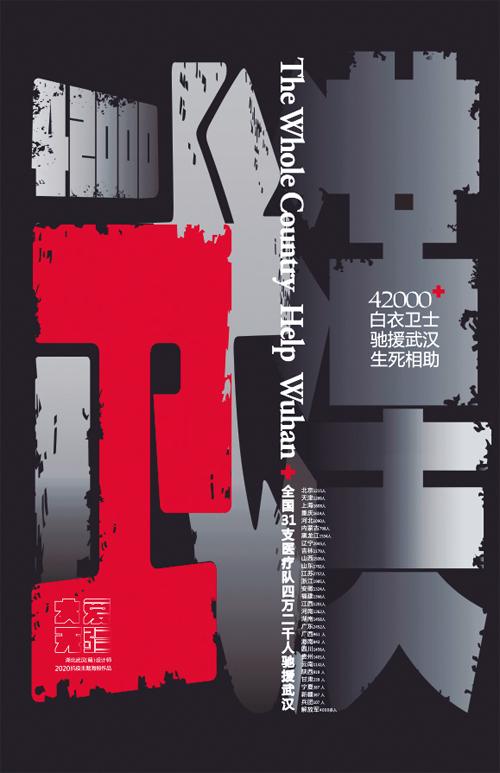

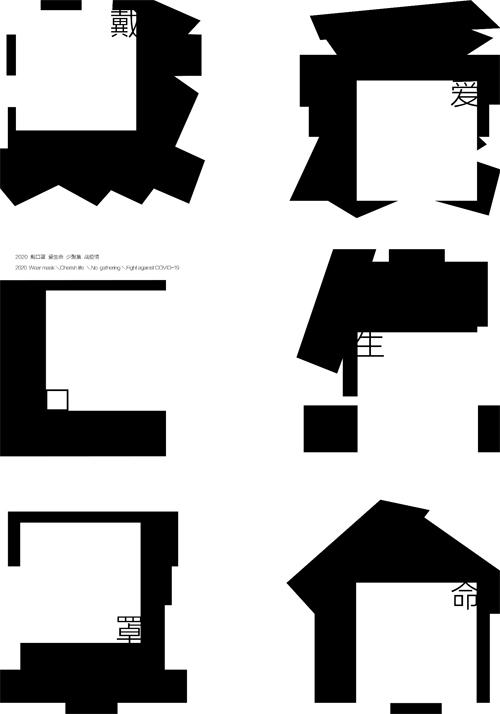

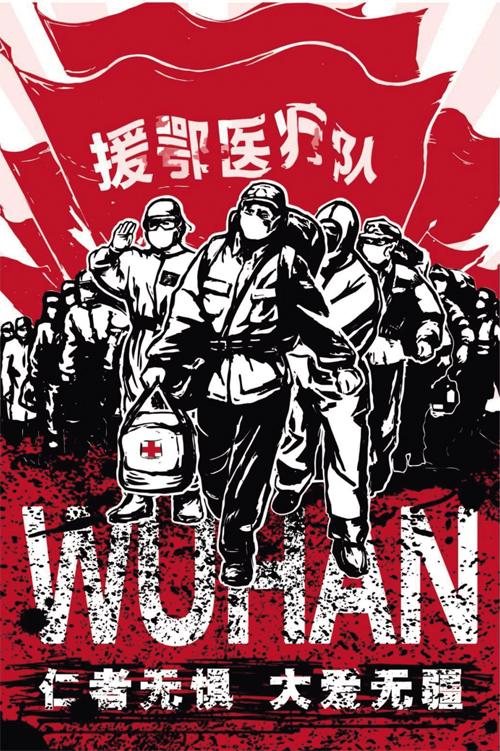

春 鲁虹书法摄影2020年

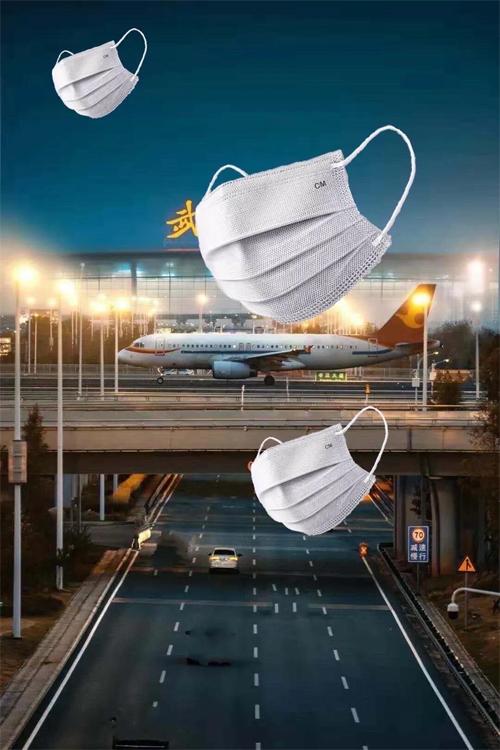

湖北籍艺术家李中扬、蒋群策划的“2020大爱无疆——湖北武汉(籍)抗疫主题优秀美术作品展”是武汉封城期间另一场较大规模的艺术活动,同样以在线云展览的方式展出。与“艺术隔离计划”不同,该展览更希望通过海报的视觉语言和表现形式,传递温暖和爱的力量,激发群体的情感共鸣和视觉感召,展现出宣传画独有的艺术魅力。刘波、陈楠、范汉成、吴勇、李红兵等众多湖北籍艺术设计名家应邀参展,也进一步提升了展览的文献色彩和学术价值。其中,李中扬的《大爱武汉》、刘波的《大战役》、陈楠的《同心协力 安好去疾》、陈平波的《爱生命戴口罩》、李红兵的《白衣卫士驰援武汉》、陈俊的《武汉保卫战》等作品通过不同的设计视角和表现形式,将汉字符号转化成具有审美意蕴的艺术图形,体现出中国文化的独特艺术内涵,是本次展览的重要艺术特征。

保卫武汉李红兵海报2020年

安好 谢晓红中国画2020年

与此同时,武汉地区规模最大的民间艺术团体“铁路外画会”,也发起组织了“铁路外画会抗疫作品展”。该画会由一百多名湖北籍艺术家组成。多为各艺术高校的教授、职业画家和设计家。“铁路外”原为老武汉专有地名,其最初所指,是相对土生土长的武汉市民以外依附在这个城市来谋生的游民。随着城市化的发展,铁路里居民与铁路外游民共同创造了这个城市的文明。城市的乡愁,成为铁路外画家群体独有的艺术情结,“铁路外画会”也由此应运而生,并成为武汉城市文脉的鲜明坐标。在该展览作品中,吕中元的互动海报《疫零》、管家庆的瓷板画《火神山之春》、叶军的国画《战疫》、李红兵的海报《扛鼎而立》、胡志勇的国画《生命卫士》等作品均给人留下了深刻印象。

此外,湖北省美协、湖北省美术院、湖北美术学院等艺术团体和院校也组织画家推出了一批抗疫题材美术作品。湖北美术学院叶佑天教授发起的《战疫情 武汉能》影像及插画创作,亦吸引了众多师生的参与。

封城给人带来的心理感受无疑是令人窒息的,艺术家们的战疫表现,使紧张的空气中,不止有恐惧、酒精和消毒水的味道,还透出墨汁的清冽和油彩的馨香。

疫情之下的艺术表达,除了画笔和色彩,还有文字。

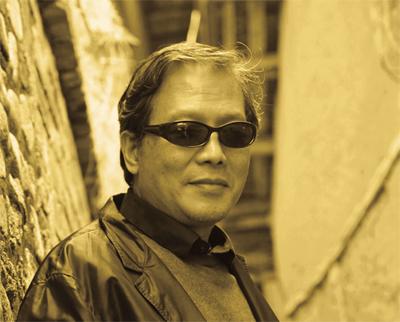

封城期间,著名画家董继宁在朋友圈中写下这样一段话:“在艰难的岁月中认识人类光明的进程;在灵魂的叩问中再现人类善良的源头;在历史的记忆中感悟人类智慧的力量。”他的人生况味,饱含着真切而孤独的生命体验。董继宁原打算春节期间在咸宁老家待一周时间,无奈,因武汉封城困居在咸宁老家两个多月时间,潜心创作出一批作品。其中《黎明静悄悄》描绘了封城30天的武汉,《仰望南山》表达了对医务工作者的崇高敬意,《同气连枝》则作为咸宁市政府的礼物赠送给对口支援咸宁的云南医疗队。

《隔离- 2020》傅中望装置2020年

《封城日记—生命通道》张漫水彩2020年

湖北省美术院院长肖丰在2003年非典时曾创作了具有影响的油画作品《中国光影2003年NO.1》,时光轮回,如今,他画布中的光影演变成了封城期间日常起居的影像记录。肖丰在日记里记述道:“我每天的隔离生活既苍白又真实,如同流水账般地循环着。就像我现在正在阅读的写作者孙智正的文章,循环往复地、自然地度过了时间。在疫区疫情蔓延的时候谈艺术创作很无力,常常呆坐沉思。更多是清理个体存在与现实的意义,从来没有这么关注过自我内心的感受,微小到每次的心率、呼吸。随着时间的推移,觉得还是应该做一点记录,所以我就考虑用拍摄和录像做记录,记录身边我能感觉到对应我心境的一些景物之类,保存了许多影像资料,让我慢慢思考消化。”

江汉大学艺术学院院长王心耀在封城时期一直困居于工作室,足不能出户,俯瞰居所下面的小南湖公园成为每天的常态。但每次面对一个熟悉的景象,再也难以唤起平时的那种好奇,其作品《俯瞰小南湖No.3》真实记录了画家的情感体验,也反映在他的随笔记录中:“凉台小憩观天,吸氧,单纯地只是呼吸,时间似乎失去了以往的刻度,一些平时很少想的事情,闪电地流逝,一些已忘记的痛,时刻扎着你的心。好友在疫情中无故夺去生命,时时冲撞着悲伤的心。生活再也回不到从前,未知成为永远。”

《社区战疫,共克时艰》彭燃插画2020 年

《隔离》彭玉忠摄影2020年

《戴口罩爱生命》陈平波2020年

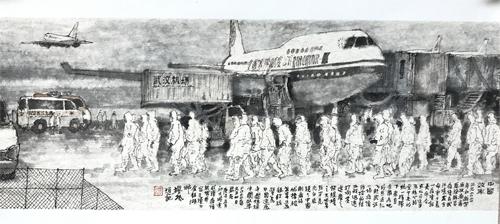

武汉美术馆馆长、画家樊枫带病在家创作了作品《中国效率》,他在题记中写道:“公元2020年初,新型冠状病毒感染的肺炎疫情在武汉爆发。生命重于泰山,疫情就是命令,在以习近平为核心的党中央的统一指挥下,来自全国各地的医疗队飞赴武汉,一场疫情防控的阻击战迅速打响。其速度之快、规模之大,世所罕见,充分展现了中国制度的优势,被世界卫生组织称赞为中国速度、中国规模、中国效率。二O二O年元月卅日,岁在庚子正月初六时逢武汉疫情封城并写于汉口金銀湖畔,樊枫题记。”樊枫的质朴表达,无疑体现了其对中国效率的由衷赞美之情。

湖北美术学院教授,湖北省国画院副院长钟鸣的创作感言饱含了真挚的情感:“疫情无情人有情!在这场罕见的抗疫战争中,全国人民与英雄的武汉人民一道携手共抗凶疫,取得了辉煌的战绩。在此向那些逆行驰援和为国捐躯的抗疫英雄们致敬!”他在疫情期间创作了表现抗疫英雄风采的国画《天降神兵》和《必胜》,同时还为这两幅作品分别作了两首长诗,其中有一段这样写着:“你俏丽的脸庞/隐藏在莫测的前方/你柔弱的身躯/带给我们未曾有过的坚强",文如其人、画为心声,体现出画家对抗疫英雄们的诚挚敬意。

《日记·面孔》柳秀林纸本水墨2020年

《援鄂医疗队》管家庆海报2020年

《中国效率》樊枫中国画2020年

除了宅家创作,还有一部分艺术家走上街头,将艺术行为延伸到街道、小区和城市的每一个角落。江汉大学美术学院教授、执行院长彭然的艺术表现,则体现了武汉人直率豪放的性格:“武汉人应当有一种豪气和血性,在重大公共卫生危机面前,无论是医生还是市民都要撸起袖子挺身而出。我崇尚这种担当。”彭然将这种担当化作实际的行动,他不仅下沉社区做志愿者,还在此期间创作了钢笔淡彩作品《致敬,最美逆行者朱国超医生》,并相约在疫情之后亲自送给朱国超医生。

毕业于湖北美术学院的年轻艺术家邓歌,在疫情爆发后组建了一支名为“口罩天使”的志愿者小分队,帮助防疫一线单位和各路捐赠者对接捐赠物资,其成员大多是95后艺术青年。她在日记中写道:“我曾经被一些人质疑过,我们就秉着一个原则,就是我们是底层的、地下的志愿者,我们只能去面对和改善我们亲眼所见的东西,并且一个都不放过。但是我们不可能救那么多人,那就仅仅是去救我们见到的,以各种形式,为什么不可以呢?”艺术家的诚挚和朴实,在运送抗疫物资的过程中得到充分展现,有一次看见身边值勤的警察们没有穿防护服,邓歌立刻说可以捐给他们几件,接过防护服的警察们恭敬地向她们敬礼致谢。在邓歌此前的艺术实践中,一直有着行为艺术的色彩,而她的抗疫实践,却是实实在在地把行为上升到了感人的艺术境界。

艺术家彭玉忠在《这些图片将成为武汉的历史》专辑中记录了他在封城期间深入城市现场拍摄的一段经历:“因工作需要,单位给了我特别外出证明。办完公事,我就顺带干点私活,背上相机,沿街走拍。我觉得人文的内涵更丰富,更有力量,就像我画画也喜欢画人物一样,人物是摄影的灵魂,离人越近,就离生活越近;离生活越近,距离艺术越近。作为武汉人,我经历了,我感受了。历史的记忆不是让人遗忘,而是需要人们不断地去重新思考。”即便大街上空空荡荡,城市的呼吸也需要感知,城市的脉搏也需要人去度量,城市的容貌更需要艺术家去记录和描绘,此刻,彭玉忠显然比任何时候都清楚艺术家的使命,否则,他断然不会冒着生命危险,为这座城市留下数千张影像资料。

彭玉忠的大学同窗,著名艺术家曾梵志则采取更直接的方式为这座城市带来抗疫的力量。他不仅向母校湖北美术学院捐赠了100万元人民币教育发展基金,还分别向武汉协和医院和金银潭医院捐赠50万元人民币,用于支持武汉疫情防控工作。与此同时,得知封城期间采购画具不便,他又给包括彭玉忠在内的七位困居武汉的艺术家,亦是昔日的大学同窗,每人邮寄了一箱价值近十万元的限量版颜料,赠送给他们并鼓励大家拿出更多更好的作品抗击疫情。

用艺术抵挡悲伤,亦难免会有悲伤,湖北籍著名画家刘寿祥在疫情期间因感染新冠病毒不幸辞世。刘寿祥的水彩画具有鲜明的艺术风格和独特的艺术魅力,在全国具有十分重要的影响力,他的离去,成为湖北美术难以忘却的一个伤痛。

人类文明的发展史,亦或是艺术史,实际上也是不断与自然、与灾难抗争的历史。湖北美术疫情期间的艺术表现,无疑承担了其应有的社会责任和艺术使命。没有孤立于生活的艺术,也没有寄居于虚幻中的孤岛,时空和地域的局限也恰恰是这段艺术经历最具特质之处。疫情下的城市,城市中的艺术家,在这个寒冷的冬季,为隔离在家的人们,留下了一段溫暖的记忆。

责任编辑 吴佳燕