气候带北移及其对中国作物种植制度的影响研究进展

2020-07-28胡延斌肖国举李永平

胡延斌,肖国举,李永平

(1.宁夏大学资源环境学院环境工程研究院,宁夏 银川750021;2.宁夏农林科学院固原分院,宁夏 固原 756000)

20世纪70年代以来,全球气温、降水、≥10℃积温以及无霜期天数等农业气候资源发生明显变化。气候变暖已经对全球生态系统产生明显的影响,成为当前国内外学术界乃至社会各界关注的热点。中国是世界上重要的农业大国,气候变暖对中国农业生态系统带来的影响尤为显著。近年来,我国诸多学者就气候变暖对农业生产的影响开展了广泛而深入的研究,成果颇为丰富,从中得出了规律性的研究,为气候变化背景下的中国农业生产提供了一定的理论依据。笔者就气候变化对气候带北移及其对种植制度的影响展开研究,对近年来诸多研究成果进行梳理,得出区域共性研究结论,以期为保障国家粮食安全,积极推进气候适应型农业提供决策依据[1]。

积温增加,北半球气候带北移,作物可耕种北界北移,多熟制种植面积扩大,复种指数提高,作物生产受到严重影响。因此,系统分析气候带北移对作物种植结构的影响,对保障粮食安全生产具有重要现实意义[2]。

1 研究区概况

本文的研究范围为中国大陆的广大地区,依据气温、降雨及海拔高度变化可划分为东北、西北、华北、华南和青藏地区5个地理区域。中国大陆属于典型的大陆性季风气候,气温季节变化幅度较同纬度其它地区明显剧烈,普遍冬季寒冷,夏季高温。南北跨纬度广,大部分区域位于北温带,少部分位于热带。

2 农业气候资源变化

2.1 气温资源变化特征

气候变化存在明显的时空差异,冬、夏半年气温增幅显著,且冬半年较夏半年增温明显,夜间较白天增幅较大;东北、西北以及华北地区增温幅度在2.5℃~3.0℃之间,明显高于南方,纬度较高的东北和海拔较高的青藏地区增温高达到4℃[3]。21世纪末,中低碳排放(RCP4.5)与高碳排放(RCP8.5)两种排放情景下,东北地区≥10℃积温明显增加,年均增温达400 ℃·d和700 ℃·d[4-5]。过去半个世纪,河西走廊和北疆地区甚至出现过0.27~0.34 ℃·10a-1的“突变型”升高[6-7]。暖昼夜指数和生长季长度明显增加,极端气温指数减少在一定程度上对气候变暖影响较大。多年连续气象数据资料显示,北方地区极端低温变率明显高于南方地区。东北和华北夜间极端低温日数以8~12 d·10a-1的速率快速减少,西北地区白天极端高温日数明显增多[8]。华北地区冬季和夏季以0.23℃·10a-1的倾向率呈增暖趋势,春季气温抬升是年均温升高的主要原因[9]。20世纪90年代,长江流域平均气温增加了0.33℃,21世纪初的前5年,急剧升温0.71℃,预测到21世纪中期,长江以南地区增幅低于2.5℃[8,10-11]。西藏地区极端低温上升速率达1.06 ℃·10a-1[12]。各地积温普遍增加导致气候带北移,农业生态系统输入热量增加。

受温度和降水变化的共同影响,中国气候区出现了较为明显的水平位置移动和范围盈缩,温带和亚热带北界不同程度北移,半湿润与半干旱分界线东移与南扩[13],暖温带和中温带北界北移最大幅度超过1个纬度;北亚热带北界越至淮河以北,中亚热带北界最大移动幅度超过2个纬度,南亚热带北界北移0.5~2.0个纬度[14]。对三江源区半个世纪以来的气象资料分析表明,平均最低气温上升速率明显快于平均气温和平均最高气温,降水量和降水日数均呈增加趋势,说明三江源地区气候正在向暖湿化发展[4]。

2.2 降水资源变化特征

相对于气温升高,降水格局也发生显著变化。西北中西部和华南地区降水呈增多趋势,而东北、华北、西南、以及西北东部降水明显减少,华北地区最为明显。半个世纪以来,中国北方地区日降水量大于25 mm以上的日数以0.2 d·10a-1的速率呈显著减少趋势,东北西部降水增加,北部到华北大部极端降水减少,冬夏两季尤为明显[8]。西北地区20世纪90年代极端降水比早期增加了1倍,21世纪降水量的增加趋于减缓,但夏秋季降水明显增加,且内部存在明显的区域差异[6-7]。长江中下游地区春季降水减少,秋季趋于增多。旱灾发生频率高、持续时间长、影响范围广,是最常见、破坏性最强的自然灾害[15]。21世纪,中国持续性干旱中心由华北逐渐转移至西南地区,极端干旱频率以0.0023次·a-1的速率缓慢增加,夏秋两季最为明显[16]。西南地区春秋季节降水明显减少,干旱面积扩大,严重制约区域农业可持续发展[17]。

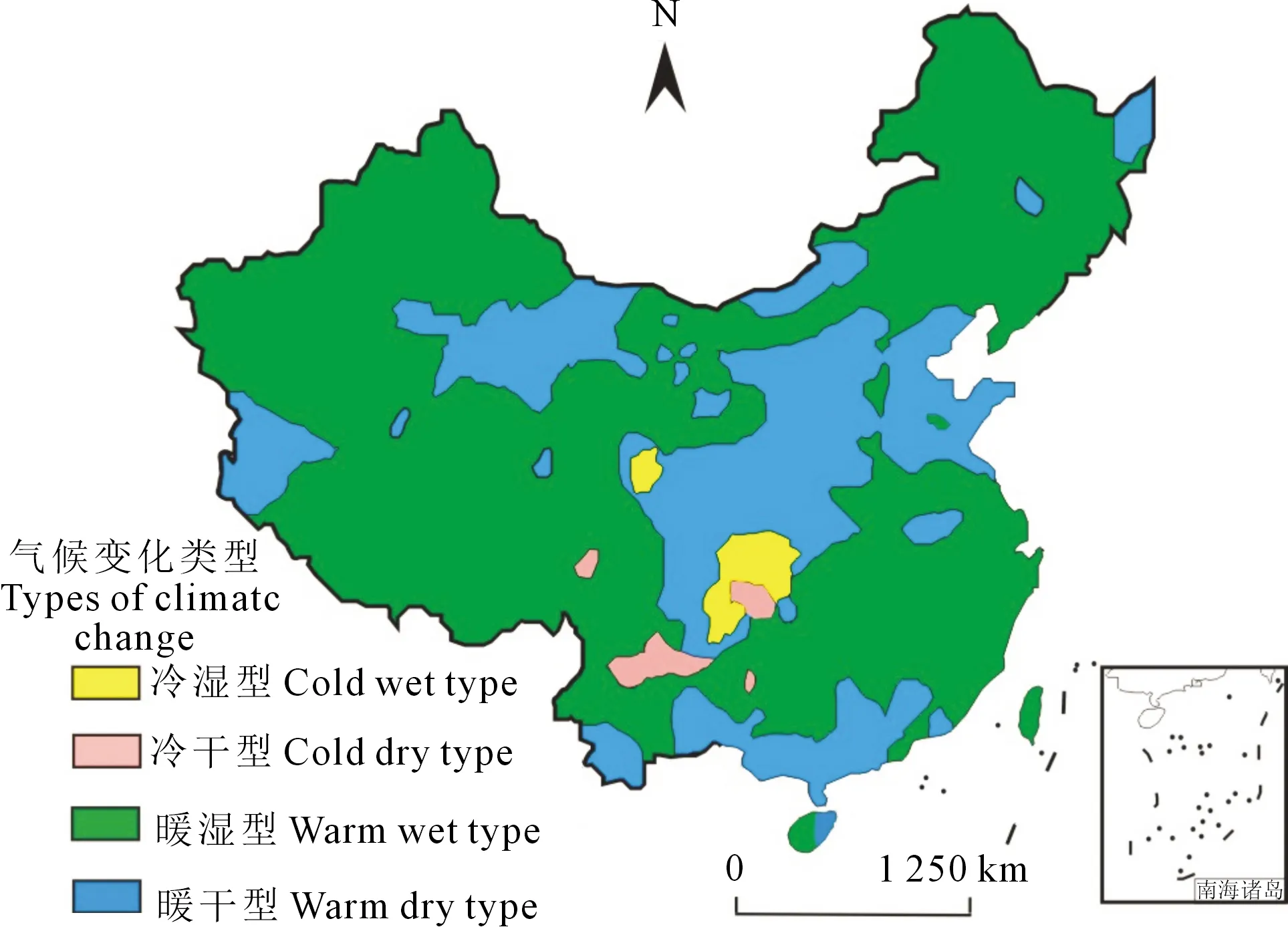

近30年来我国农业气候资源时空格局变化显著[10]。气候变化对中国农业气候资源的影响主要表现在随着温度的升高,积温增加,热量资源增加。气候变化类型分为暖湿型、暖干型、冷干型和冷湿型(图1)。暖湿型面积最为广泛,包括东北地区、新疆、青藏高原、长江中下游、内蒙古、及华北南部[18]。暖干型主要集中于东北南部、华北中北部、黄土高原西北部及华南沿海部分地区;冷干型在四川盆地和青藏高原东北部[18]。云贵高原和青藏高原部分地区呈降温趋势,冷湿型分布于四川盆地中部和云贵高原东北部。受地形和小气候影响,四川盆地中部和云贵高原东北部降水呈不稳定的上升趋势,表现为寒冷湿润的气候特征[18]。农业气候资源的时空变化引起中国气候带整体北移,作物多熟制面积扩大,复种指数提高,种植结构趋于多元化[10]。

图1 1971—2000年中国气候变化类型图[18]Fig.1 The types of annual climate change in China from 1971 to 2000[18]

3 气候带北移对作物种植制度的影响

气候带北移对作物种植制度的影响主要表现在种植熟制、布局及品种布局方面,这三者之间既有联系,又有区别[3]。熟制变化引起作物布局变化,而种植熟制与品种布局往往伴随作物布局而变化。按照通常的观点,三个方面各有侧重,种植熟制针对不同的积温带,作物布局针对范围较大的种植区域,品种布局针对小范围种植区域[19]。

3.1 气候带北移对作物种植熟制的影响

气候带北移对农业的影响表现为春季物候提前,秋季物候推迟,作物生长期相对延长,越冬作物种植北界和多熟制北界明显北移[20]。半个世纪以来农业生态系统热量输入增加,物候变化显著,复种指数上升,对作物生产影响较大[21]。我国耕地复种指数从北向南逐渐增加,西北和东北地区复种指数偏小。丁明军等[22]研究表明,1999—2013年间我国耕地复种指数以年均1.29%的速度呈整体上升趋势,但存在显著地域差异。京津冀交界地区以及成都平原、鄱阳湖平原等地区复种指数显著降低,陇东、渭河平原、山西西部以及山东半岛等地区的复种指数显著上升[22]。总体表现为高原、山地以及熟制过渡带复种指数明显增加,间作套种模式大面积推广应用[13,22](图2)。

区域尺度上,复种指数最高的为中部地区,增长最快的是东北、西北和西南地区。气候带北移,积温增加,弱冬性作物种植面积扩大,复种指数提高。东北地区暖温带范围扩大、作物种植边界北移对种植面积和产量的增加都有正向效应[4,23]。水稻逐步代替小麦,成为东北地区重要的粮食作物,未来种植结构将以玉米、大豆和水稻为主。内蒙古引黄灌区逐渐向多元化种植结构转变,玉米、向日葵种植面积扩大,小麦种植面积缩小[24]。气候带北移促使我国多熟制界限向高纬度地区推进,单位面积作物周年产量增加[25]。到21世纪中期,全国作物种植北界不同程度北移,两熟制北界将移至目前一熟制地区的中部,三熟制北界将从长江流域移至黄河流域[13,26]。

注:研究数据不包含香港、澳门特区及台湾省。Note: The research data does not include Hong Kong, Macau SAR, Taiwan Province.图2 基于遥感反演的中国耕地复种指数空间格局及变化趋势[22]Fig.2. The spatial pattern and significant inter-annual change of multiple cropping index based on SPOT-NDVI in China

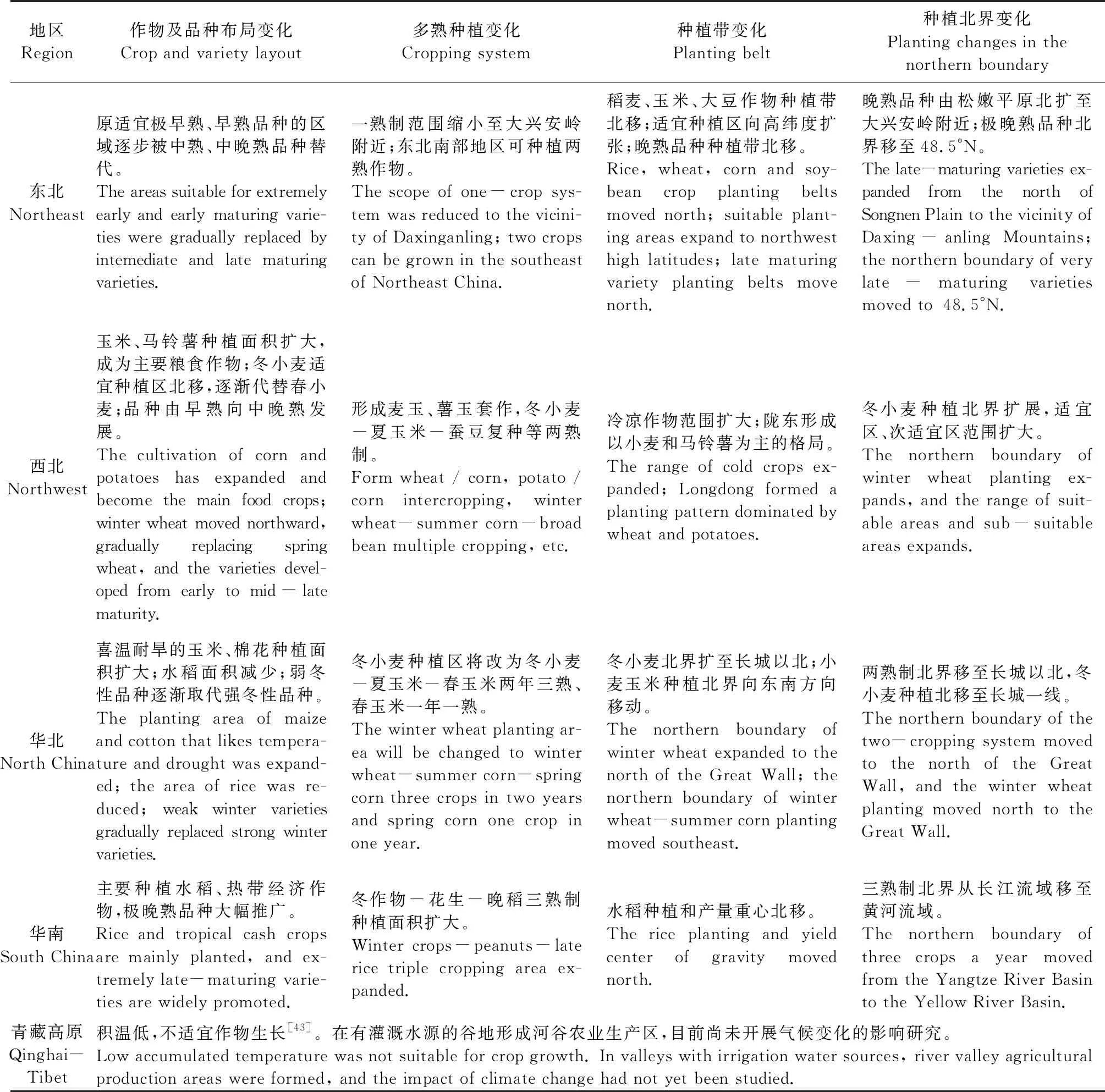

时空尺度上,半个世纪以来稻、麦等主要粮食作物种植北界北移,为种植结构变化提供了地理空间[27]。热量资源增加促进了东北地区和内蒙古大兴安岭东南部粮食种植结构优化。玉米和水稻等喜温作物生长期延长、农作物适种面积扩大,复种指数增加,播种面积和总产量大幅提升。研究显示,气温每升高1.2℃,黑龙江省水稻、小麦、玉米和大豆分别增产336.8、289.3、541.6、195.8 kg·hm-2[5]。冬小麦种植区域向北、向西扩展了50~100 km,而且从海拔1 800~1 900 m扩展至2 000~2 100 m,种植面积扩大10%~20%;棉花的适宜种植高度升高100 m左右,面积扩大了10倍,复种作物适宜区海拔升高200 m左右,面积扩大4~5倍。两熟制北移最明显的是黄河中下游和辽宁等地,三熟制种植北界在长江中下游地区北移最为显著[28](表1)。

我们必须认识到复种指数提高导致有效增加粮食产量的同时耕地肥力下降,淡水资源供需矛盾加剧。若仅考虑水资源状况,华北地区耕作制度从一年两熟改为两年三熟或一年一熟的种植模式,灌溉用水减少,极大缓解了地区用水紧张的局面[29]。

3.2 气候带北移对作物布局的影响

气候带北移显著影响作物布局,不同地区和作物差异显著。东北地区水稻、玉米和大豆的适宜区向北、向西扩至大兴安岭附近[5,30]。西北地区玉米、棉花等喜温耐旱作物种植面积扩大,冬小麦北界向高纬度和高海拔地区延伸,春小麦正逐步被冬小麦取代,夏秋作物种植结构明显改变[31]。华北地区冬小麦-夏玉米套改平,大大提高粮食总产[19]。南方地区极端高温、干旱频发,导致水稻种植和产量重心分别向东北方向迁移约230 km和320 km,种植面积由27.3%下降到20.6%,东北地区水稻播种面积不断扩大,东南沿海地区则明显减少[23]。

受气候变化的影响,东北地区种植制度一熟制向北推移了200~300 km,两熟制和三熟制向北推移500 km[28]。冬小麦-夏玉米稳产种植北界明显北移,邓振镛等[32]研究表明,冬小麦向北、向西扩展了50~100 km,而且从海拔1 800~1 900 m扩展至2 000~2 100 m,种植面积扩大10.0%~20.0%;棉花的适宜种植高度升高100 m左右,面积扩大了10倍,复种作物适宜区海拔升高200 m左右,面积扩大4~5倍。总体来看,两熟区和三熟区平均向西推进0.2个经度,向北移动0.2个维度[20,28](表1)。

在水资源满足情况下,气候带北移利于喜温作物的扩种。气候变暖后,棉花主产区由华北和长江中下游扩展至甘肃、新疆等地,种植面积为上世纪的数十倍之多,播种期提前,气候产量增加、品质提高[33-35]。目前,新疆已由粮食生产为主的单一作物布局转为以果蔬-棉花为主的多元作物布局[35]。气候和土地资源的可利用性进一步提高,合理优化作物布局,有效提高农业生产水平。

3.3 气候带北移对品种布局的影响

作物有效生育期主要受温度影响,一般日均温稳定通过≥10℃积温是喜温作物生育的有效界限[36]。由于积温增加,作物安全生长期延长,可利用的有效热量增多,尤其冷季升温明显,为晚熟作物延长有效生育期提供了水热潜在生产能力,对作物产量和种植面积的增加呈正效应[37]。但在气候变暖背景下,我国西北和华北某些缺水地区若在作物生长期农田灌溉用水不足,加之当地自然降水量严重不足的情况下,致使气候固有热量资源与降水季节不能同步,则使早熟水稻品种、稻产量分别下降14.1%~16.1%,但因地制宜适当增加生育期较长的中晚熟品种后,其产量分别增加 17%、23.0%,极早熟和早熟品种的适宜区逐步被中熟、中晚熟品种代替[30]。基于上述认识,我国东北地区晚熟品种种植面积逐步向北扩至大兴安岭附近,东线移至三江平原已成为可能[38]。华北平原弱冬性小麦品种将逐渐取代强冬性品种,气候带北移使北部地区种植面积增加,而南部麦-玉两熟区可能缩减[39]。东北地区和北疆春玉米播种期较20世纪60年代分别提前1~21 d、2~10 d不等[40]。因此,适当调整作物生育期管理、选用中晚熟品种、充分利用热量资源、尤为必要。

气候带北移,作物生长季延长,早熟品种被晚熟品种取代,强冬性品种逐渐被弱冬性品种代替(表1)。为适应气候暖干化,在确保粮食安全的前提下适当减少稻麦等高耗水作物,增加玉米、棉花、马铃薯等耐旱作物的播种面积[ 41-42]。

表1 气候带北移对中国作物种植结构的影响

4 结论与展望

4.1 结 论

半个世纪以来,中国冬夏气温增幅较春秋显著;北方增温幅度明显高于南方,高纬度和高海拔地区增温最为明显。西北中西部和华南地区降水增多,而东北、华北、西南、以及西北东部降水明显减少。农业气候资源时空格局变化引起气候带整体北移。

21世纪初我国种植结构类型丰富度不断提高,多元化种植结构逐渐替代单一型种植结构。气候带北移对高纬度及高海拔地区喜温作物面积的扩大和增产呈正效应,而对中低纬度及水分要求较高的作物呈负效应。作物多熟制界限总体向北、向西推进,复种指数提高,单位面积周年产量增加,以高纬度地区尤为明显。预计到2050年,两熟制北界将移至目前一熟制地区的中部,三熟制的北界将从长江流域移至黄河流域[26]。热量资源增加,中熟和中晚熟品种种植界限北移,逐渐代替早熟和极早熟品种,强冬性作物逐渐被冬性和弱冬性作物所代替。

4.2 讨论与展望

全球气候变化背景下的气候变暖是不争的事实,半个世纪以来我国经历了高温、干旱、暖冬等一系列气候变化。尽管国内外专家在气候变化对作物生长发育、产量形成等方面已经做出一些研究,还有许多重大科学问题亟待研究和解决。建议加强以下几个方面的重点研究工作:

(1)加强未来气候变化下极端气候对作物生产影响的研究,为不同气候类型区提供较为严谨的科研数据和理论支持。依据不同气候类型和生态类型区的气温、降水、积温、≥10℃天数、无霜期等农业气候资源变化,合理规划适应气候变化下应变型高效种植制度、农作物种植结构优化方案,为大面积生产示范和推广提供科技支撑。

(2)加强气候带北移地区对水肥与气候高效利用关键技术研究。利用数学模型与模拟试验研究,综合考虑水热、光合、土壤肥力、风向等自然因素,加强多因素综合效应研究,提高多因子模型研究的准确性至关重要。

(3)中国农业已经发展到了需要更多依靠科技突破资源环境约束、实现可持续稳定发展的新阶段。确保粮食安全战略下“藏粮于地、藏粮于技”关键技术措施实施到位,不断提升农业综合生产能力[44]。重视应对气候暖干化、旱灾、洪灾、低温冻害等防灾减灾能力技术。依据气候带北移对作物种植制度的影响,积极调整应对策略,发展区域特色产业,为农业供给侧结构性改革提供资源动力。