北斗背后的高科技之

——硬件背后的硬实力

2020-07-28迟惑杨诗瑞

文/ 迟惑 杨诗瑞

我国的北斗卫星导航系统,从建设之初即瞄准世界先进水平,相比于其他全球卫星导航系统,有许多独创性的贡献。下面,让我们细数“北斗”背后的高科技。

▲ 6月23日9时43分,长征三号乙火箭在西昌卫星发射中心成功发射北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星 南勇摄

北斗核心部件100%中国造

时至今日,北斗系统已成为国防安全、经济建设、社会生活中不可或缺的重要组成部分,是国家重大的空间和信息化基础设施,是体现现代化大国地位、国家综合国力与国际竞争优势的重要标志。北斗系统紧密联系国计民生,联系亿万百姓群众,为人们和各行业生产生活提供重要的时空基准和导航定位服务。

北斗系统非常重要,必须把它建好、用好,不断提高性能、精度和可靠性,更重要的是要保证北斗系统的国产化和自主可控,把技术牢牢掌握在我们自己手里,这样出了问题才好解决,才不会被国外卡脖子。

受制于国外的例子并非没有。我国早期出资参与欧洲伽利略计划,由于各种原因被排挤出财政和利益分配等核心决策之外,更无法掌握卫星导航关键技术。

“北斗”不能站在巨人的肩膀上,就只能自己成长为“巨人”。

▲ 整流罩中的第55颗北斗卫星 南勇摄

从“北斗一号”到“北斗三号”,从双星定位到三类混合轨道星座,北斗系统迅速成长。“北斗”科研人员用“自主创新、团结协作、攻坚克难、追求卓越”的北斗精神,逐步实现北斗导航从研发设计到终端接收的全过程自主可控,实现北斗装备的自主研制生产,关键材料和器件的自主供应,核心能力及重要仪器、设备、软件的自主供应。

▲ 核心基础产品形成完整自主产业链

2015年7月,第18、19颗北斗卫星进入轨道,卫星CPU、数据总线电路、转换器、存储器等近40款产品均为国内生产。这是我国卫星首次成体系、批量地使用国产芯片,是“北斗”自主可控和创新发展的里程碑。

2018年1月,第26、27颗北斗卫星进入轨道,卫星元器件的国产比例达90%以上。以国产龙芯CPU建立的卫星电子学系统,代表我国已掌握导航卫星的最核心技术。

除了“中国芯”,“北斗”的操作系统采用了我国自主研发、拥有完全知识产权的计算机系统SpaceOS2。它体积迷你、功能强大、可靠性强,能高效管理卫星系统的上百项任务,成为“北斗”强劲的“中国魂”。

“北斗”科研人员探索了一条具有中国特色的重大工程自主可控发展之路。

在应用领域,一方面集中组织研发北斗芯片、模块;另一方面通过重点行业、区域应用示范工程,大力推广使用自主芯片、模块、软件产品,边建边用、反复迭代。通过强化应用验证,建立了一整套科学有效的仿真验证方法和手段,从器件、板卡、单机和在轨使用等多层次考核北斗元器件的可用性。

在产品质量方面,建立比国外的产品更加严格的标准方法,有效保证了国产化产品的性能质量和可靠性。

如今,“北斗”一系列技术瓶颈被相继攻克,国产化率提高至“核心部件100%国产化”。

“北斗”建设发展既依托于我国科技水平,同时又牵引着相关技术领域的发展,带动起一批航天产业发展。

在“北斗”的建设过程中,全国有数百家科研院所和高校参与。为使产品通过太空环境的严酷考验,在设计、生产制造、试验验证等各个环节都设置严苛的限制条件。

伴随北斗系统成长壮大,我国航天产品研制能力迅速提高,相关成果也为其他型号的国产化发挥积极作用。

SoC2012、小型一体化星敏感器用于后续的“嫦娥”“神舟”“高分”等型号。

北斗芯片广泛应用到消费电子、物联网等领域,截至2019年,销售量突破8000万片,输出到全球100多个国家和地区。

中国制造的航天装备性能经受住了考验,圆满完成任务,“北斗”因此而更加强大。

▲ 金属铯

▲ 北斗三号卫星采用的更高稳定度、更小漂移率的星载铷原子钟、星载氢原子钟

自主研制原子钟

导航卫星的核心设备是什么呢?

我们知道,导航卫星的原理就是不断地向地面播发导航电文,电文的核心内容就是位置坐标和相应位置的时间等信息。

当然,为了实现足够高的精度,导航卫星绝不是简单地告诉地面上的用户现在是几点几分几秒,而是要精确到小数点后很多位。

这就要求卫星本身有非常精确的计时功能,而这种计时功能是由原子钟来实现的。

所谓原子钟就是一种精密测量设备,它是利用某种元素原子的能级跃迁来实现精确时间的。

我们知道,原子是由原子核及围绕它旋转的电子组成的。有些原子拥有相当多数量的电子,分成不同的电子层。原子可以吸收或者释放电磁能量,但是这种电磁能量是不连续的。当原子从某一个能量大的层次跃迁到低一点的能量层次时,它就会释放出电磁波。

▲ 北斗技术人员在工作中

某一种元素的原子,它的能级跃迁变化频率是固定的,就像我们弹钢琴用的节拍器一样,只是它的频率要比节拍器高多了。

那么如果我们选择一种合适的原子,观测它的电磁能量变化频率,是不是就可以得到准确的时间了呢?事实证明是这样的。

上世纪30年代,美国科学家拉比在哥伦比亚大学第一次实现了用测量原子核共振频率的方法来制造时钟,他在1944年得到了诺贝尔奖。

到了1956年,美国科学家终于生产出了实用化的原子钟,它所采用的元素是金属铯。

铯非常活泼,只要放到空气里马上就会燃烧起来。铯还非常柔软,用普通的小刀就能把它切成一块一块的。但是铯有一个很大的优点,用它来制作原子钟非常方便。铯的共振频率是9192631770赫兹,规定它的原子核振动这么多次所用的时间就是1秒钟。

随着技术的发展和进步,人们还开发出了用铷、氢元素作为原料的原子钟,体积越来越小。

目前最先进的成果是用金属铝来制造原子钟,精度比前三种原子钟都高。

在卫星导航技术出现之前,全世界的原子钟需求都没有多少。但是导航卫星技术的发展一下子让它成了紧俏货。

一般来说,一颗卫星只要携带一台原子钟就可以了。但是因为卫星研制发射和在轨调试的周期很长,成本很高,一旦某一颗卫星失去了正常工作的原子钟,就会给整个导航系统带来严重的危害。所以导航卫星一般要携带3~4台原子钟上天。

北斗导航卫星就携带了4台中国自行研制的高精度原子钟,其中2台工作,2台备份。要定期监测这2台工作的原子钟的性能,原子钟之间还要互相校准,免得工作的那一台发生了超过设计指标的误差。

如今中国的导航卫星原子钟已经达到了世界先进水平。

▲ 超低功耗的第三代北斗芯片HD8040

导航神器“行波管放大器”

北斗卫星的原子钟和相关电路生成了导航电文以后,就要想办法把它们发射到地面上去。

但是北斗卫星距离地面的垂直距离很远,有差不多2万公里,经过这样长途的旅行之后,无线电信号已经很微弱了。怎么才能让用户接收到功率足够强大的导航电文呢?这就需要在天上和地上两个方向想办法。

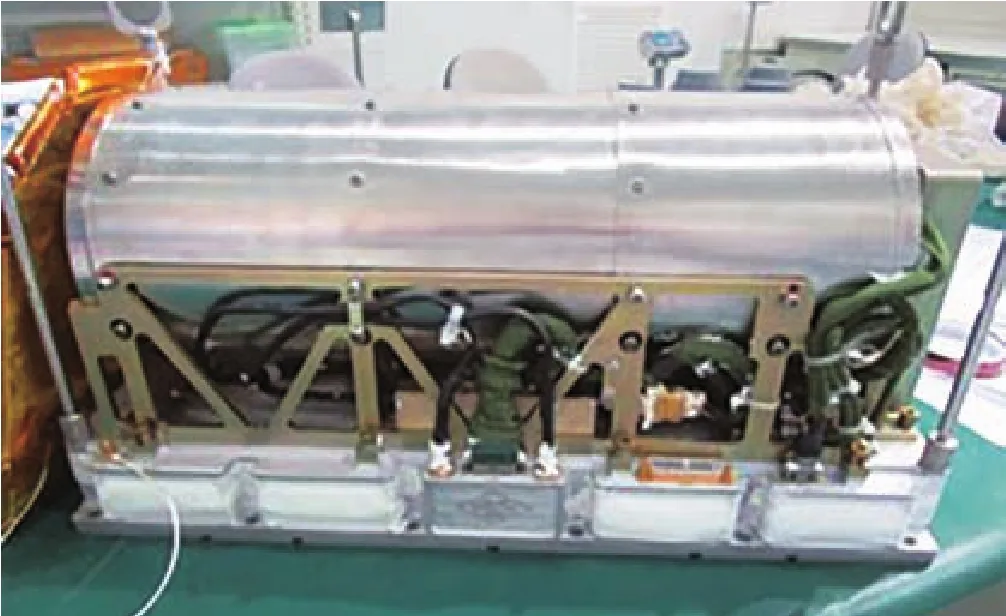

在天上这一头,就需要尽量加大发射功率。承担这个任务的叫做行波管功率放大器。

它实际上是一个真空的管子,一头是阴极,另一头是阳极。从阴极发射一束电子通向阳极,在电子运动的过程中,携带有信息的微波信号被放大,然后发射出去。

为了实现和地面之间的通信,几乎所有的广播通信卫星和导航卫星都装有行波管放大器。

北斗卫星的行波管放大器是中国自行研制的。它的设计输出功率可达到140多瓦,属于世界先进水平。

卫星上的行波管放大器和其他所有的星载电子元器件一样,面临着苛刻复杂的工作环境。

首先,卫星上所有部件的尺寸和重量都要斤斤计较。虽然行波管属于核心器件,但是卫星上留给它的空间也不算大。

另外,用于制造北斗三号卫星的平台,虽然拥有数千瓦的发电功率,但是考虑到卫星本身的姿态控制、热控制等都要消耗一部分电,所以能够提供给行波管的电功率也是有限的。

根据总体设计,需要研制一种功率大于140瓦的行波管放大器。需要注意的是,北斗卫星需要在天上工作10年左右,任何元器件发生损坏,都没有修理或者更换的可能性,这就要求行波管的寿命和可靠性非常高。

▲ 国产导航芯片向小型化发展

▲ 超低功耗的第三代北斗芯片HD8040

研制部门为此在设计和工艺两个方面展开了科研攻关。科研人员所采取的一种办法叫做降额措施。他们为行波管的阴极设计了非常强的发射能力,然而在实际使用中所需要达到的电流密度却比这个发射能力要低得多,这样就保证了可靠性。我们可以理解为用一辆很大的汽车运送很少的货物,这样就肯定不会出现超载的情况了。

我们在前面讨论过,行波管的内部是真空,这样才能够保证电子束不受干扰地运动。一旦漏气,行波管的工作就会受到很大影响,甚至于彻底报废。

在地面上,如果真空管内部进了气体,我们可以把它拆下来换掉,但是在天上就没有这种可能性了。

在北斗卫星的行波管研制生产过程中,引入了超高真空排气泵,能够把行波管内的真空度控制在10-8帕斯卡。

经过精心设计,北斗卫星的行波管放大器实现了大于140瓦的输出功率,总体功耗只有260瓦左右,各方面性能达到了设计指标的要求。

▲ 北斗卫星手表

小到难以察觉的芯片

最近,国外专业媒体报道,北斗芯片已经售出了好几千万套。但是为什么很多用户并没有这样的感觉呢?实际上,北斗芯片是融合在我们所使用的终端设备里的,包括手机、平板电脑和其他产品当中,比如儿童定位手表等。

如果您感兴趣,可以用手机下载一个导航卫星跟踪软件,就会发现相当多国产高端手机都已经开始支持北斗卫星了。通过这个软件还可以看到手机上收到了天上多少GPS卫星、多少格洛纳斯卫星和多少北斗卫星的信号。

这一切之所以能够实现,并不仅仅是因为天上有卫星,也是因为北斗芯片的国产化取得了重大突破。

这里的重大突破有3层含义:首先是解决了有无问题,其次是解决了好坏问题,最后是解决了贵贱问题。

大家都知道,芯片一直是中国现代工业技术当中的一个短板。美国已经好几次打算用芯片作为手段,来强迫中国接受一些不平等的贸易条件。

北斗领域对这个问题有很强的前瞻性,早在北斗卫星发射之前,国家有关部门就把芯片国产化放到了很重要的位置,大力支持国产芯片企业。

▲ 北斗卫星地图软件截图

北斗芯片分为多种类型,包括基带芯片、射频芯片等。射频芯片把卫星发射的无线电波微波信号变成可以处理的数据,基带芯片把这些数据还原成导航电文,然后进行计算,得到位置、速度或者时间信息。把芯片和相关的其他电子元器件合在同一块电路板上,就成为模块,可以插到相关电子设备上,实现导航、定位、授时的作用。

这两种芯片的设计和制造难度都很大。实际上即使在国外,GPS芯片的设计和制造也是由几家公司垄断的。

北斗行业经过十多年的努力,终于解决了基带芯片和射频芯片的设计制造问题。目前国内有多家企业具备设计与生产能力,而用现成芯片组装模块的企业就更多。

解决了有无的问题后,就要讨论好坏问题。

导航芯片和中央处理器一样,要考察线宽这个指标。线宽越小,芯片的体积和功耗就越小,就能够用在更小的设备里。

如果我们只能制造体积很大、耗电很高的芯片,那么至少北斗手表这种产品就不可能出现。所以当我们看到小孩子手腕上戴着五颜六色的北斗手表,也意味着我们在卫星导航芯片的小型化方面取得了很大的成绩。

更进一步的问题就是贵贱。导航芯片如果太贵,就会把用户拒之门外。

根据国内外媒体的综合报道,北斗导航模块,也就是基带芯片加上射频芯片,再加上其他电子元器件的集成体,价格已经降低到了几十元,几乎每个人都用得起。

而且,相当多手机芯片——比如高通公司和华为麒麟的芯片——本身就具备处理北斗信号的能力,省去了单独的导航模块,体积更小,功耗更低,使用起来就更方便了。

因此,我们可以说:我们没有感觉到北斗导航芯片的存在,实际上这正是北斗芯片取得成功的标志所在,因为它已经小到人们很难觉察了。