从“文取旨达”到“文章不群”:论陶渊明文学史地位的升格

2020-07-24钟书林

钟书林

内容提要 南北朝时期是陶渊明文学史地位的重要奠定时期。颜延之《陶征士诔》对陶渊明“学非称师”“文取旨达”的盖棺定论,体现了他对陶渊明的了解相当有限。钟嵘《诗品》将陶渊明列入“中品”,将其从不入流擢入中品,体现了钟嵘的慧眼和卓识。而萧统称誉陶渊明“博学”“善属文”,并称“其文章不群,词彩精拔;跌宕昭彰,独超众类,抑扬爽朗,莫之与京”,更彻底改变了东晋以降陶渊明的文学定位。萧统从《陶渊明集》《陶渊明集序》及《陶渊明传》等将陶渊明生平事迹及其诗文以综合而立体的形态呈现给后世。综观《文选》所选诗人及作品,陶渊明藉《文选》脱颖而出,代表着东晋文学的最高成就。这一定位,是萧统在《文选》选录体系中有意识地奠定的。

关键词 陶渊明 萧统《文选》 文学史定位

〔中图分类号〕I206.2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447—662X(2020)07—0087—10

钱钟书先生曾说:“渊明文名,至宋而极。”陶渊明的文名确实到了宋代因为苏轼、黄庭坚、杨万里、朱熹等名人的推崇,而达到极高的地位。不过,南北朝时期作为陶渊明文学史地位的重要奠定阶段,其中如萧统《陶渊明传》《陶渊明集序》及其所辑八卷本《陶渊明集》的一些价值意义还没有得到应有的重视,其中如颜延之《陶征士诔》对陶渊明早期形象及定位所造成的误读和影响也没有得到应有的拨正。颜延之《陶征士诔》对陶渊明“学非称师”“文取旨达”的盖棺定论,显然远非陶渊明其人其文的全貌,却被不少人奉为圭臬,影响至今。而相较之下,萧统《陶渊明集序》称誉陶渊明:“其文章不群,词彩精拔;跌宕昭彰,独超众类。抑扬爽朗,莫之与京。横素波而傍流,干青云而直上。”由于诸多因素的影响,萧统这段对陶渊明文学成就的高度评价,知晓者却不多。而实际情形是萧统《陶渊明传》《陶渊明集序》及其所辑《陶渊明集》从生平传记、序跋、文集版本,三位一体,全面展示陶渊明全貌。他的这些努力,在钟嵘《诗品》“中品”评价的基础上,将陶渊明的文学史地位又向前推进了一大步,从而初步奠定了陶渊明在中国文学史上的地位。

一、“文取旨达”的当世尴尬及颜、陶交往的新议

钟嵘《诗品》对宋参军鲍照有“嗟其才秀人微,故取湮当代”的评价,后世也有学者借用“才秀人微、取湮当代”一语来评价陶渊明。这一评价是否中肯暂且不论,但从陶渊明从容出入当世两位政治大佬桓玄、刘裕军府,晋宋显贵王弘、檀道济到江州赴任,都曾先后以江州刺史身份欲交识陶渊明等史实来看,陶渊明在当时的地位未必有我们后世所想象的那样低微。不过,有一点是可以肯定的,作为诗人或文学家,陶渊明在当世却是缺乏影响的。尽管他自己在创作上也很努力,并希冀因此赢得声名。

虽然他说“辄题数句自娱,纸墨遂多,辞无诠次,聊命故人书之,以为欢笑尔”(《饮酒二十首》诗序),但从“聊命故人书之”等语看来,陶渊明最初已有意识地自编文集,虽然自称是“以为欢笑尔”,但这绝不是他的真话。自编文集,以传于世,也再次证明“题数句自娱”只是表象。郭绍虞先生考察陶集版本时,评定陶渊明的自编本说:“其最初传写之本,只是依其所作先后,次第录写,不分诗文。”陶渊明晚年曾惋惜地说:“吾抱疾多年,不复为文,本既不丰,复老病继之。”(五言《答庞参军》序)言语问不无无限的遗憾与痛心。他曾公开宣称说:“今我不述,后生何闻哉?”(《有会而作》诗序)他将文学作为一种生活常态化日记式的写作。他们企羡西晋贵族的金谷宴会、东晋名士的兰亭集聚,便仿效作斜川之游,“率共赋诗”(《游斜川》),他们或“春秋多佳日,登高赋新诗”(《移居》),或“我有旨酒,与汝乐之,乃陈好言,乃著新诗”(《答庞参军》)。他太爱赋诗著文了,他自画小像的传记——《五柳先生传》中说自己“常著文章自娱,颇示己志”,不止一次地说自己喜欢“酣饮赋诗”(《五柳先生传》《自祭文》)。他“归去来兮”,息交绝游,在宁静的山水幽畔,“临清流而赋诗”(《归去来兮辭》),赋诗几乎成了他日常生活的全部。由此可见,陶渊明在文学创作方面所做出的诸多努力。

但是,陶渊明的诗文创作无论怎么努力,无论怎么日常化、生活化,他的诗文创作在当代却始终缺乏知音。其个中原因,一般普遍认为陶渊明的文艺审美与所生活时代的文学主旋律不能同步调。这是实情。其中以颜延之为例,最具有典型性。颜延之是“元嘉三大家”之一,是当时晋宋文学代表人物。尤与谢灵运并称“颜、谢”。沈约《宋书·谢灵运传论》:“爰及宋氏,颜、谢腾声。”刘勰《文心雕龙·时序》:“颜、谢重叶以文彩。”《南史·颜延之传》记载鲍照评论颜延之诗:“若铺锦列绣,亦雕绩满眼”。钟嵘也评颜延之诗“尚巧似,体裁绮密”(《诗品》)。所有这些评价,都道出了颜延之诗文重视雕琢刻镂,追求形式之巧的华丽辞藻,为时所重。这样的审美崇尚,注定了陶渊明的当世寂寞。

元嘉四年,陶渊明去世,颜延之为之作《靖节征士诔》(《陶征士诔》)。按《宋书》陶渊明本传记载,颜延之与陶渊明有两次密切的接触:一次是颜延之为刘柳后军功曹,在浔阳,“与潜情款”;另一次是颜延之出任始安郡太守,经过浔阳,“日日造潜,每往必酣饮致醉。临去,留二万钱与潜,潜悉送酒家,稍就取酒”。颜延之《靖节征士诔》追忆说:“自尔介居,及我多暇。伊好之洽,接詹邻舍。宵盤昼憩,非舟非驾。念昔宴私,举觞相诲。”由此可见陶、颜两人曾朝夕相处,饮酒畅聊。但论及陶、颜两人交往时,笔者认为有两点值得慎重考虑。

(1)现存的陶渊明集、颜延之集中,都没有彼此唱和的诗文。陶集、颜集中,至今留下有不少交游诗文,但都没有彼此提及。以陶渊明为例,陶诗现存120多首,明确涉及朋友交往的诗文作品多达20多首,如果将《移居》等相关交游加上的话,高达三四十首,三分陶诗有其一。即几乎每三首陶诗中就有一首是与交游相关联的。陶渊明如此高频率的交游诗创作中,竟然没有一首是涉及颜延之的。颜延之“日日造潜,每往必酣饮致醉”,而陶渊明又喜欢饮酒赋诗,“酣饮赋诗”。如其《答庞参军》诗云:“我有旨酒,与汝乐之,乃陈好言,乃著新诗。”而在他与颜延之的饮酒交往中,却不见彼此赋诗之乐。两位爱好文学创作的人,如此酣饮,却不曾作诗,很不太合乎陶渊明几乎将赋诗作为他日常生活的习惯。这其中的原因是什么,令人不得其详。揆其根源,恐怕还是话不投机。尽管他们可以“酣饮致醉”,但他们在文学创作上还是有隔膜的。颜延之算不上是陶渊明的知音,甚或对陶渊明的文学创作根本就没有看上过。这从颜延之《靖节征士诔》中可以看出一些端倪。

(2)颜延之《靖节征士诔》的创作,更集中体现了颜延之并非是陶渊明的知音。这从颜延之对陶渊明的评价中自然流露出来。囿于篇幅关系,笔者在这里重点谈两点。

第一,颜延之对陶渊明的盖棺定论是“征士”,即不接受朝廷征聘的隐士。这一盖棺定论,仅是皮相之论。这是颜延之作为非陶渊明知音的显证。《靖节征士诔》,既有诔文,又有谥号,这是自春秋以来的士人(士大夫)死后的莫大哀荣。陶渊明逝世后,诔文由当世文豪颜延之主笔,谥号是私谥,名曰“靖节”。《逸周书·谥法解》:“宽乐令终日靖。性宽乐义,以善自终。”“好廉自克曰节。自胜其情欲。”靖节二字,是诸好友共同拟定的,确实较为准确地概括了陶渊明平生的性情诸端。既诔且谥,集中体现了朋友们对陶渊明的尊崇和爱戴。而“征士”可能是当时社会的共识,陶渊明生前有“浔阳三隐”之誉。故颜延之《靖节征士诔》也非常强调这一点,其开篇称“有晋征士浔阳陶渊明,南岳之幽居者也”。其实,熟知陶渊明的人,都应该明白,“幽居”并非是陶渊明人生的全部,并不足以概括陶渊明的一生。颜延之《靖节征士诔》接下也说陶渊明“赋辞归来,高蹈独善”,即以“赋辞归来”为界,将陶渊明一生分为两个阶段。其开篇岂能以“南岳之幽居者”作为陶渊明一生的定评呢?陶渊明辞官归隐之前,13年内先后五次为官,频繁更换上司,他先后出仕桓玄、刘裕,都是抱着很大的政治期望的。正如袁行霈先生所说:“(陶渊明)选择了东晋政府最动荡的时候,又选择了最足影响东晋政局的两个军府,这说明他还是关注于政治,并想在政治上有所作为的。”至于后来辞官归隐,那也是不得已的选择。清人方宗诚说:“渊明非无志于天下也,特生当天下无道之时,不得不隐耳。”又说:“渊明盖志在希圣贤,学期用世,而遭时不偶,遂以乐天安命终其世耳。”即使归隐以后,陶渊明并非彻底忘怀现实。其《杂诗》:“日月掷人去,有志不获聘。念此怀悲凄,终晓不能静。”大体代表着他归隐后的愤懑、无奈与遗憾。

陶渊明为什么归隐以及归隐的心态,稍后的沈约反而比这位陶渊明的朋友颜延之看得更加真切。沈约《宋书·隐逸传》说:“自以曾祖晋世宰辅,耻复屈身后代,自高祖王业渐隆,不复肯仕。所著文章,皆题其年月,义熙以前,则书晋氏年号;自永初(笔者按:刘宋新朝的开国年号)以来,唯云甲子而已。”清晰地见出陶渊明归隐的原因及其对刘宋政权的态度。这一点,也深为朱熹所认可:“陶元亮自以晋世宰辅子孙,耻复屈身后代,自刘裕篡夺势成,遂不肯仕。”而颜延之在诔文中,对于上述这一切完全无视,只是笼统而简单地将陶渊明盖棺定论为“征士”“南岳幽居者”。这体现了陶渊明、颜延之对待刘裕新朝的不同政治立场。

论家族渊源,颜氏家族与东晋王朝并非不深。颜延之,琅邪颜氏,史称为复圣颜回后裔。其曾祖父颜含为东晋名臣,追随晋元帝司马睿渡江,建立东晋,历晋元帝、明帝、成帝三朝,因讨苏峻功,封西平县侯,官至右光禄大夫光禄勋。其祖父颜约,东晋零陵太守;父亲颜显,东晋护军司马。颜延之曾任刘柳参军,后刘裕王业渐隆,便依附刘裕父子。颜延之的现象,并非个例,而是普遍现象。晋宋易代,王朝改了姓氏,可做大臣的,多数还是原班人马。故清人赵翼批评这种现象时说,这些高门大族“与时推迁,为兴朝佐命,以自保其家世,虽市朝革易,而我之门第如故。此江左风会习尚之极敝也。”故颜延之很难理解刘裕王业渐隆之际陶渊明却高蹈独善的幽居之举,反而将“幽居”看作了陶渊明生活的全部。故在诔文开篇,即以“征士”“南岳幽居者”统摄全篇,以偏概全。这一定论,伴随这篇诔文的影响,奠定了陶渊明“隐士”身份的重要基调。至于陶渊明何时开始隐居,为何隐居,完全被遮蔽起来,变得模糊,变得不重要了。如果没有陶集文本的自身传播,没有萧统的重视与清理,陶渊明非幽居者的另一面恐怕很难为世人所知晓了。即便如此,时至今日,谈及陶渊明,很多时候很多人也仍然只是把他当作一位隐士来看待,而不及其余。究其根源,也还在于《靖节征士诔》中“征士”“幽居者”的定位。这种定位的出现,很难想象颜延之会是陶渊明的一位“了解之同情”者。由此可见,陶、颜二人的来往,也就是一般的交情。而颜延之这种对陶渊明“幽居”的不理解,与同时代的檀道济,没有什么两样。萧统《陶渊明传》记载:

江州刺史檀道济往候之,偃卧瘠馁有日矣。道济谓曰:“贤者处世,天下无道则隐,有道则至;今子生文明之世,奈何自苦如此?”对曰:“潜也何敢望贤,志不及也。”道济馈以粱肉,麾而去之。

这一故事,不见载于之前的沈约《宋书》中,而萧统用这一事例阐释世人对陶渊明隐居的不解:“今子生文明之世,奈何自苦如此”,这是当世阿附刘裕政权时人的心声,颜延之也不例外。故他们很难理解陶渊明隐居的苦衷与不得已,所谓的“征士”“幽居者”“浔阳三隐”等名号,都只能是皮相之论,远非真实的陶渊明。故颜延之虽然有“日日造潜”看似密切的日常生活相处经历,但很难说他与陶渊明有着深的交情。

第二,颜延之对陶渊明“学非称师”“文取旨达”的盖棺定论,体现了他对陶渊明的了解相当有限。在《靖节征士诔》开篇,他说陶渊明“弱不好弄,长实素心”,这是对其品德为人的评价;紧接着说“学非称师,文取旨达”,这是对其学问、文章的评价。“素心”即陶渊明《移居》诗“闻多素心人”,颜氏以此来评价陶渊明。“学非称师,文取旨达”之后,颜延之还有两句评语:“在众不失其寡,处言愈(一作每)见其嘿。”“在众不失其寡”,承“学非称师”而下,补充说明陶渊明的学问水平。所谓“在众不失其寡”,即在众人之前并不显得孤陋。换言之,在颜延之看来,陶渊明的学问水平,在“孤陋”与“称师”之间,既不孤陋寡闻,也达不到“称师”的水平。而“处言愈(一作每)见其嘿”,则说明陶、颜交往的时候,陶渊明话语不多。嘿,同“默”。因此,《宋书》陶渊明本传所载颜延之“日日造潜,每往必酣饮致醉”,以及颜延之诔文所称“宵盤昼憩,非舟非驾。念昔宴私,举觞相诲”,陶、颜的两次交往中,更多的只是酣饮,言语的交流其实是不多的。不然,颜延之诔文不会出现“处言愈(一作每)见其嘿”的評价。又,从《宋书》陶渊明本传所载,颜延之“临去,留二万钱与潜,潜悉送酒家,稍就取酒”,在陶渊明这里,颜延之只是他的一位酒友,而颜延之对陶渊明的了解也相当有限。

《宋书·颜延之传》称颜延之“好读书,无所不览,文章之美,冠绝当时”,而颜延之《靖节征士诔》称陶渊明“学非称师”,又称他“心好异书”,可见他对陶渊明的学问、读书不能心有体会。而“文取旨达”,更体现了陶渊明文学作品根本不为颜延之所看重。“旨达”的用语,在旁人或后世看来,这确实是很伤人、很傲慢的一个评价,很难为后世所接受。但在当时颜延之的评价体系中,恐怕还是出于一种对亡者的礼貌而客气的用语。由此可见,“文取旨达”是颜延之以“文章之美,冠绝当时”之资,对陶渊明文章所做出的一个居高临下的评判。有关这一点,萧望卿先生曾经也评论说:“颜延之怕不甚容易赏识陶渊明。通常替人做哀诔文,都将他的德行事业加以表扬。”“他那篇《陶征士诔》,关于陶渊明的文章,只点染四个字‘文取旨达,大约是引用‘辞达而已矣。”究其原因,萧望卿先生解释说,“颜延之这种看法,或许可代表当时一般的风气”,他们将陶渊明的诗看作是“无足轻重的诗体”,“渊明和这个时代的诗风悬隔太深了,他的价值不能被认识是一点也不奇怪的。”平心而论,萧先生的这些评述,完全契合当时的实况。我们不能因为陶渊明的后世影响力而否认或拔高颜延之等当时人对陶渊明文学创作的过低评价。

因此,综上种种均反映出透过《靖节征士诔》,颜延之其实对陶渊明的了解并不深入,评判也不够公允。相较之下,颜延之(384-456)对陶渊明的文学评价,远不及同时代的王僧达(423-458)、鲍照(约414-466),以及稍后的江淹(444-505)等其他文人。据《南齐书·文学传论》,元嘉二十九年(452),陶渊明去世25年后,王弘之子王僧达第一次创作有《学效陶彭泽体》,其诗已佚;而鲍照唱和之作保存至今:《奉和王义兴学效陶彭泽体》。王、鲍的“学效陶彭泽体”,开启后世拟陶诗先河。江淹创作的《拟陶征君田居》更是被作为《归园田居》其六混入陶集,蒙骗包括北宋苏东坡在内的众多文豪,达到真假难辨的地步,足见他对陶诗揣摩模拟的细致。由王、鲍、江等当世名家的拟作,反观颜氏“文取旨达”之语,愈凸显其评价的片面及对陶渊明了解的不足。

但由于颜延之当世的地位以及《靖节征士诔》的后世传播,颜延之对陶渊明的“征士”“幽居者”的定位,以及“学非称师,文取旨达”的评价,对当世及后世还是产生了较大的影响。直到萧统的出现,才使颜延之诔文中的这一定位及其评价发生了改变。这是陶渊明的幸运,也是我们的幸运。

二、萧统与陶渊明文学史地位的升格

萧统以一篇《陶渊明传》、一篇《陶渊明集序》,及其所辑的八卷本《陶渊明集》,奠定了他在陶渊明接受与传播中的极其重要地位。换而言之,《陶渊明传》《陶渊明集序》《陶渊明集》,三者之中,倘或仅具备一者,也都足以让萧统在陶渊明接受传播史上占据重要一席。但萧统从《陶渊明集》《陶渊明集序》《陶渊明传》,多层次多侧面地将陶渊明生平事迹及其诗文以综合而立体的形态呈现给后世,其对于陶渊明接受传播的贡献之巨,可谓无人出其右。后世虽然有一些成果侧重探讨萧统对陶渊明的接受,但相较于萧统在此领域的历史贡献来说,我们对此的研究似乎还很有限,还有不少空间值得我们进一步丰富、探索。

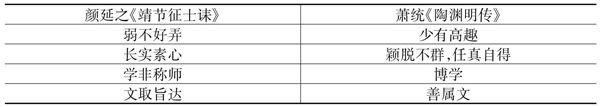

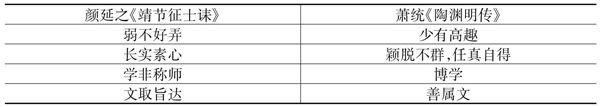

萧统《陶渊明传》开篇说:“渊明少有高趣,博学,善属文,颖脱不群,任真自得。”这样的开篇,倘若仔细比较,实际是针对颜延之《靖节征士诔》而来。《靖节征士诔》开篇称陶渊明“弱不好弄,长实素心。学非称师,文取旨达”。其中的对应关系,可以列表如下,以更明晰。

除“少有高趣”出自沈约《宋书》陶渊明本传外,其他评价均首次出自萧统。比较上述四个方面的评价,任何一个方面,萧统的评价明显都要高于颜延之。由于是针对颜氏的“学非称师,文取旨达”,萧统明确指出陶渊明“博学,善属文”。陶渊明借《五柳先生传》自称“好读书,不求甚解”,但他的读书面之广,透过阅读其诗文作品是可以想见的。美学家朱光潜先生说:“渊明读书大抵采兴趣主义,我们不能把他看成一个有系统的专门学者。”“他读各家的书,和各人物接触,在于无形中受他们的影响,像蜂儿采花酿蜜,把所吸收来的不同的东西融会成他的整个心灵。”朱先生所论,是对萧统“博学”说的最好阐释。

萧统从小手不释卷,博览群书,对陶渊明的博学自然颇为熟知,而绝非浪语或溢美之词。萧纲《昭明太子集序》称颂萧统读书勤奋,夜以继曰,“研精博学,手不释卷,韦编三绝,起先五鼓,非直甲夜,而欹案无休,书幌密倦”,其学问广博,无书不窥,“群玉名记,洛阳素简,西周东观之遗文,刑名墨儒之旨要,莫不殚兹闻见,竭彼绨缃,总括奇异,征求遗逸,命谒者之使,置籝金之赏,惠子五车,方兹无以比。”因此,萧统以博学之资称誉陶渊明“博学”,足可征信。

而萧统《陶渊明传》中对陶渊明“善属文”的阐述,则具体体现在他的《陶渊明集序》及其八卷本《陶渊明集》的整理中。这对颜延之“文取旨达”说,是一次极大的突破,是对陶渊明文学地位的重新奠定。

萧统《陶渊明集序》称赞陶渊明的文学成就说:“其文章不群,词彩精拔;跌宕昭彰,独超众类,抑扬爽朗,莫之与京。横素波而傍流,干青云而直上。语时事则指而可想,论怀抱则旷而且真。”这一论断,不仅是前所未有的极高评价,而且后世的评价也罕有匹及。

《隋书·经籍志》记载,宋征士陶潜集,梁五卷,录一卷。这个五卷本陶潜集,可能是从陶渊明早期的自编本发展变化而来,到了萧梁时期,不免多有脱讹。有鉴于此,萧统“更加搜求,粗为区目”,为八卷本《陶渊明集》奠定了流传至今的陶集原貌。萧纲《上昭明太子集别传等表》云:“臣闻无怀有巢之前,书契未作,尊卢赫胥之氏,坟典不传。若夫正少阳之位,主承祧之则,口实为美,唯称启诵,自兹厥后,罕或闻焉。”“谨撰昭明太子别传文集,请備之延阁,藏诸广内,永彰茂实,式表洪徽。”此虽然针对的是整理萧统集而言,但在一定程度上也折射出了萧统整陶集的初衷。倘若没有萧统的及时搜求整理,陶集很难有今天的面貌。

披玩古籍,是萧统的一大乐事,更何况是陶渊明集。萧统《答晋安王书》说:“既责成有寄,居多暇日,殽核坟史,渔猎词林,上下数千年问无人致足乐也。知少行游,不动亦静,不出户庭,触地丘壑。天游不能隐,山林在目中。冷泉石镜,一见何必胜于传闻;松坞杏林,知之恐有逾吾就。静然终日,披古为事,况观六籍,杂玩文史,见孝友忠贞之迹,祝治乱骄奢之事,足以自慰,足以自言。人师益友,森然在目,嘉言诚至;无俟旁求。举而行之,念同乎此。”萧统《与何胤书》也说:“方今防阶端平,天下无事,修日养夕,差得从容,钻阅六经,泛滥百氏,研寻物理,领略清言,既以自慰,且以自儆。”这是他潜心整理陶渊明集等“披古为事”的动因。他的“杂玩文史”“不出户庭”“静然终日”的性情,与陶渊明好静、不好交游、拥书自乐,颇有几分相似。

他在《陶渊明传》中,补充了不少沈约《宋书》中没有提及的生活细节。譬如,写陶渊明做彭泽令时,“不以家累自随,送一力子给其子,书曰:‘此亦人子也,可善遇之”,凸显陶渊明高洁伟岸的性情,以及仁爱宽厚的善良。

萧统的善良,史籍记载也不少。梁朝普通年问,梁军北伐,京都建康米贵,萧统“菲衣减膳,改常馔为小食”,厉行减省。又颇关心民生疾苦,“每霖雨积雪,遣腹心左右,周行间巷,视贫困家,有流离道路,密加振赐。又出主衣绵帛,多作襦袴,冬月以施贫冻。若死亡无可以敛者,为备棺槥。每闻远近百姓赋役勤苦,辄敛容色。常以户口未实,重于劳扰”。身为贵胄,而施善如此。萧统这些善良之举,与他的政治身份不太相符,以致曹道衡先生不禁感慨说:“像这种善良的人如果真的做了帝王能否胜任却是疑问。即以内部而论,有着萧正德这样的堂兄、萧绎这样的弟弟,就是很大的威胁,更不用说北方的强敌了。”而这样善良的共性,无疑让萧统与陶渊明自然有了更多的好感,对陶渊明又自然增添了几分亲近与尊崇。

同样地,萧统与陶渊明都颇重感情,在尔虞我诈的晋宋、萧梁时代,萧统视陶公为异代知音。陶渊明在“五官三休”之后,最终选择了一条独善其身的躬耕道路,但他形隐心不隐,并未忘怀苍生,诀别现实。终其一生,他的内心世界始终极其丰富而炽热,感情醇厚而真朴。陶渊明内心深处的炽热情感,不是嗜陶、品陶极深的人,可能是不易领会的。针对前贤的误解,梁启超先生在他的《陶渊明》中强调了三点:“第一,须知他是一位极热烈极有豪气的人。……渊明是极热血的人,若把他看成冷面厌世一派,那便大错了。第二,须知他是一位缠绵悱恻最多情的人。……第三,须知他是一位极严正——道德责任心极重的人。”“读集中《祭程氏妹文》《祭从弟敬远文》《与子俨等疏》,可以看出他家庭骨肉问情爱热烈到什么地步。”这是很有见地的。

萧统文集中多有伤悼友朋的作品,如《与殷芸令》写他对明山宾去世的感伤:“北兖信至,明常侍遂至殒逝,闻之伤怛。……追忆谈绪,皆为悲端,往矣如何!昔经联事,理当酸怆也。”《与晋安王纲令》对几位文学之士的悼念:“谈对如昨,音言在耳,零落相仍,皆成异物,每一念至,何时可言。天下之宝,理当恻怆。”中大通三年(531),张缅卒,“高祖举哀,昭明太子亦往临哭”(《梁书·张缅传》),并给张缅弟写信悼念说:“念天伦素睦,一旦相失,如何可言。言及增哽,揽笔无次。”(《与张缅弟缵书》)这些伤悼之作,体现出他对人间温情与真诚的渴羡。残酷的社会现实,让他在陶集中领略到“语时事则指而可想,论怀抱则旷而且真”的艺术魅力。

《文选》编成后不久,萧统就陷入“埋鹅事件”,再不久就因病去世,年仅31岁。萧统生前作为皇位的继承人,受到各方面势力的挤压,一方面是父皇梁武帝萧衍的猜忌,另一方面是父皇养子心怀野心的萧正德以及父皇其他子嗣的虎视眈眈。

在这样严峻的政治生态中,萧统从隐逸的高尚之士那里寻求解脱之道。他曾给当时著名的隐逸之士何胤写信说:“昔园公道胜,汉盈屈节;春卿明经,汉庄北面。况乃义兼乎此,而顾揆不肖哉。但经途千里,眇焉莫因,何尝不梦姑胥而郁陶。想具区而杼轴,心往神留,于兹有年载矣。方今朱明在谢,清风戒寒,想摄养得宜,兴时休适,耽精义,味玄理,息嚣尘,习泉石,激扬硕学,诱接后进,志与秋天竞高,理与春泉争溢。乐可言乎!乐可言乎,岂与口厌刍拳,耳聆丝竹者之娱同年语哉!”由此透露出他希冀远离世俗尘嚣的愿想。

无独有偶,钟嵘也曾奉命为隐士何胤写过《瑞室颂》(事详《梁书·处士传》)。何胤隐居会稽山,多次拒绝朝廷征辟。钟嵘先为萧元简掌书记,天监七年(518)为萧纲的记室。其晚年与隐士、萧梁王室均有接触。

正是这位当代著名的隐士何胤,拉近了萧统、钟嵘与陶渊明的距离。虽然没有直接的证据表明,萧统、钟嵘走近陶渊明是受了何胤的影响,但是揆之情理,萧统、钟嵘与隐士何胤的交往,让他们对陶渊明有了更深的了解。钟嵘称誉陶渊明为“隐逸诗人之宗”,萧统搜寻陶渊明集,为陶渊明作传、为陶渊明集作序,应该都与此有着莫大的关联。

明代张溥《梁萧统集题词》说:“浔阳陶潜,宋之逸民,昭明既為立传,又特序之。以万乘之元良,恣论山泽。唐尧汾阳,子晋洛滨,若有同心。”正道出了萧统内心深处与陶渊明的高度契合。萧统《陶渊明集序》说:

夫自炫自媒者,士女之丑行;不忮不求者,明达之用心。是以圣人韬光,贤人遁世。其故何也?含德之至,莫逾于道;亲己之切,无重于身。故道存而身安,道亡而身害。处百龄之内,居一世之中,倏忽比之白驹,寄寓谓之逆旅,宜乎与大块而盈虚,随中和而任放。岂能戚戚劳于忧畏,汲汲役于人间。齐讴、赵女之娱,八珍、九鼎之食,结驷、连骑之荣,侈袂、执圭之贵,乐既乐矣,忧亦随之。何倚伏之难量,亦庆吊之相及。智者、贤人居之,甚履薄冰;愚夫、贪士竞之,若泄尾闾。玉之在山,以见珍而终破;兰之生谷,难无人而自芳。故庄周垂钓于濠,伯成躬耕于野。或货海东之药草,或纺江南之落毛。譬彼鸳雏,岂竞鸢、鸱之肉;犹斯杂县,宁劳文仲之牲。至于子常、宁喜之伦,苏秦、卫鞅之匹,死之而不疑,甘之而不悔。主父偃言生不五鼎食,死则五鼎烹,卒如其言,岂不痛哉!又楚子观周,受折于孙满;霍侯骖乘,祸起于负芒。饕餮之徒,其流甚众。唐尧四海之主,而有汾阳之心;子晋天下之储,而有洛滨之志。轻之苦脱履,视之若鸿毛。而况于他人乎?

这一长段的议论,实际是萧统当时面对残酷现实与整理陶集时两相映照下的感悟,颇似借此以浇胸中之块垒。其所思考,深邃而沉痛,不似而立之壮年所应有的承受之重。所以,他在《陶渊明传》中格外钦羡陶渊明的潇洒。譬如,萧统写陶渊明辞官归隐的情形,其韵味与沈约《宋书》大不相同:

岁终,会郡遣督邮至县,吏请曰:“应束带见之。”渊明叹曰:“我岂能为五斗米折腰向乡里小儿。”即日解绶去职。赋《归去来》,征著作郎,不就。江州刺史王弘欲识之,不能致也。

其意在笔先,刻意惟妙惟肖地描摹出陶渊明辞官归去的洒脱与风流。这份冲破官场藩篱的快意与逍遥,与《陶渊明集序》开篇所强调的“汾阳之心”“洛滨之志”异曲而同工。

萧统生前曾整理自己的部分文集,刘孝绰为之作《昭明太子集序》;萧统去世后,萧纲为之整理文集,作《昭明太子集序》。可见撰写集序,是时人最高的礼遇。又,由萧纲《上昭明太子集别传等表》,可知萧纲作《萧统别传》、整理萧统集,并为萧统集作序,三位一体,系统全面地展现萧统其人其文。这大抵是当时整理文人文集的一种“标配”。而萧统生前,将这种“标配”形式用于陶渊明,为陶渊明作传,整理陶渊明集,并为陶渊明集作序,表达他对陶渊明的崇高礼遇和尊崇。他对陶渊明文学成就的评价——“其文章不群,词彩精拔;跌宕昭彰,独超众类,抑扬爽朗,莫之与京”,彻底改变了颜延之以来陶集“文取旨达”的尴尬定位,以传记、文集、集序三位一体的华丽而崭新的面貌,将陶渊明的诗文推至文学的前台,推动了陶渊明其人其文在后世的深远传播,厥功甚伟。

三、《诗品》《文选》与陶渊明文学史地位的升格

如上所述,萧统为陶渊明作传,整理《陶渊明集》,作《陶渊明集序》,以“文章不群”“莫之与京”高度评价陶渊明的诗文成就。但在萧统主持的《文选》一书中,却选录陶渊明的诗文作品数量有限:诗歌7题8首、文1篇,于是有论者对萧统提出“高评低选”的质疑。如何看待这一现象?萧统是否真的“高评低选”?学术界也有一些相关的讨论成果,但其中未尽之处仍然值得去深入探讨。

萧统《文选》选录陶渊明诗文作品数量确实不是太多,但也不少。据统计,《文选》选录东晋诗歌17首,其中陶渊明占8首,郭璞7首,殷仲文、谢混各1首。仅从选诗的角度来看,陶渊明诗歌入选数量已经位列东晋第一。在《文选》里,陶渊明诗歌已经获得了冠绝东晋的地位。当然,由于众多复杂的原因,陶渊明在《文选》中的地位虽然无法与一些大诗人相比,比如“建安之杰”曹植、“太康之英”曹植、“元嘉三大家”谢灵运、颜延之、鲍照等,但如果将陶渊明从东晋以降到萧梁《文选》时代做一个纵向的比较,那么此次陶渊明在诗歌史、文学史的地位,无疑是一次升格式的飞跃。即如上文所论,从“文取旨达”到“文章不群”的飞跃。颜延之以降,虽然有鲍照、江淹等名诗人的重视,但毕竟颜延之《靖节征士诔》的影响力也不小。直到萧梁时期,由于钟嵘、萧统的相继重视,陶渊明才脱颖而出,卓然特立于文学史的著名诗人之列。

钟嵘《诗品》收录陶渊明,列入中品,后世学人多有不满,认为宜列入上品。持这种论点的人,倘若能够纵向地考察陶渊明从东晋到萧梁的文学接受历程,就能发现钟嵘将陶渊明列入“中品”,已是大胆地“超拔”之举。毕竟,颜延之的“文取旨达”,让陶渊明的文名一度何其卑微。颜氏的这个评语,几乎是将陶渊明视为不入流的文人。从不入流到入流,从入流到人品,从入品到擢人中品,已经极大地体现了钟嵘的慧眼和卓识。故李剑锋先生也称:“钟嵘能突破时代局限,把淹没在众多诗人中的陶渊明‘救出来,已是极了不起的举动。”钟嵘从西汉到萧梁五六百年的众多诗人中择选出122位,很明显是经过仔细思量的。他说:“预此宗流者,便称才子。”这120多位才子,他又细分为上、中、下三品,其中上品11人,中品39人,下品72人。钟嵘对上品11人均详列其源流,中品仅有16人被详列源流,而陶渊明名列其中,由此可见钟嵘不仅将陶渊明列入中品,而且列入中品之上。《诗品》所列诗人,仅27人被详列源流,陶渊明位列其中。在122人中,陶渊明位居前27人之列,这样的排序,已经很能说明陶渊明在钟嵘及其《诗品》中的地位了。相较之下,同时代的刘勰《文心雕龙》中仍然对陶渊明只字未提。换言之,在刘勰《文心雕龙》中,陶渊明依旧定格在那个不入流的文人角色,刘勰甚至连他的名字与作品都没有提及过。

钟嵘《诗品》的定稿时间,一般认为在梁武帝天监十二年(513)到天监十七年(518)之间。《诗品》曰“不录存者”,其所评诗人中卒年最晚的是沈约,沈约卒于天监十二年,故《诗品》成书必在沈约去世之后。又,一般认为钟嵘卒于天监十七年。故《诗品》成书必在此之前。

在钟嵘、萧统之前,当时已有人开始重视陶渊明了,这也体现了萧梁一代对陶渊明接受的整体风气。据《梁书·萧秀传》记载,天监六年(507),萧秀出任江州刺史,“及至州,闻前刺史取征士陶潜曾孙为里司。秀叹曰:‘陶潜之德,岂可不及后世。即日辟为西曹。”时萧统年仅七岁,故曹道衡、傅刚先生推测说:“后来萧统之《陶渊明集》,为陶渊明作传,很可能是受到这位叔父的影响。”

如前所述,钟嵘先為萧元简掌书记,天监七年(518)为萧纲的记室。其晚年与萧梁王室多有接触。钟嵘《诗品》重视陶渊明,或许也与天监六年萧秀超擢陶渊明曾孙事件有关。萧秀“陶潜之德,岂可不及后世”之言,或许同样触动了钟嵘、萧统的心灵。

萧统《文选》或成书于中大通初年(529),而日本近代学者桥川时雄《陶集版本源流考》提及所见旧抄本《陶渊明集》所附《陶渊明集序》末尾记云:“梁大通丁未年夏季六月昭明太子萧统撰”。《陶渊明传》或作于同时。大通丁未年,即梁武帝大通元年(527)。其时,距离萧统母亲丁贵嫔去世不到一年,萧统尚在丁忧期间,距离蜡鹅厌祷事件时间不长。萧统因此与父亲有嫌隙,正处于人生失意时期。所以,有了诸多如上文所述的感慨和寄托,以浇胸中之块垒。

从天监十七年(518)钟嵘去世,到大通元年(527),距离不过10年。因此,从《诗品》到《文选》,大约10年的时间,而萧统及《文选》对陶渊明的评价,在钟嵘及《诗品》的基础上,又有了很大的提升。萧统从钟嵘“中品”的评价,提升到“文章不群”“莫之与京”的赞誉,而陶诗入选《文选》的诗歌数量,也位居于东晋文人之首。《文选》所选录的8首陶渊明诗歌,无论从深度还是广度上,都还是具有一定代表性的。

《文选》收录39类文体,“诗”为其中一个大类,而“诗”又细分为23类:补亡、述德、劝励、献诗、公宴、祖饯、咏史、百一、游仙、招隐、反招隐、游览、咏怀、哀伤、赠答、行旅、军戎、郊庙、乐府、挽歌、杂歌、杂诗、杂拟。据统计,《文选》选诗10首以上的诗人有13人:刘桢、王粲、曹植、阮籍、陆机、潘岳、左思、谢灵运、颜延之、鲍照、江淹、谢朓、沈约。有鉴于此,笔者将这13人的选诗情况,与陶渊明作一对比,主要从选诗入选类别、数量等方面,作一简单比较。为了比较方便、醒目,列表如下:

陶渊明与《文选》选诗10首以上的诗人对比一览表

從上表可以看出,包括陶渊明在内的14位诗人,涉及《文选》诗歌分类的17种类别,其中有补亡、劝励、百一、反招隐、游仙、杂歌6类诗体没有涉及。在《文选》“诗”的23种分类中,有补亡、述德、百一、反招隐、军戎、郊庙等6类诗体,仅选录一位作家。上表所列“诗”的17种分类,其中述德、咏怀、军戎、郊庙4类,仅分别选录谢灵运、阮籍、王粲、颜延之4人的作品;献诗1类,也仅选录曹植、潘安2人的作品。之所以列举这些数据,是为了强调《文选》“诗”中有些类别入选的诗人、诗歌数量是极其偏少的。

上表中《文选》诗类所选录10首以上的诗人中,其选录的诗歌类别多寡不一。从其数量来看,阮籍最少,只有1类;其次是刘桢、左思、江淹,均为3类;其次是陶渊明,4类;再次是王粲、潘岳、鲍照、沈约,5~6类;再次是颜延之、谢朓,7类;再次是曹植、陆机,8类;最多的是谢灵运,10类。再从上表诗歌类别所涉及的诗人数量来看,比较集中的依次有:公宴诗,7人;祖饯诗,5人;咏史诗,5人;游览诗,6人;哀伤诗,6人;赠答诗,8人;行旅诗,9人;乐府诗,5人;杂诗,10人;杂拟诗,5人。上述涉及5人以上的诗体,大致只有10类。而这10类诗体中,公宴诗、祖饯诗、赠答诗,多集中于贵族文士的交游往来,如曹子建《送应氏》、潘岳《金谷集作诗》、谢灵运《邻里相送方山》等,而出身寒微者(如左思、鲍照等)无一首入选。游览诗,多具有应诏官方、贵族游的特点,且集中于谢灵运以后的南朝诗人,如谢灵运《从京口北固应诏》、颜延之《应诏观北湖田收》、江淹《从建平王登庐山香炉峰》、沈约《钟山诗应西阳王教》等。因此,除上述4类诗体外,仅有咏史、哀伤、行旅、乐府、杂诗、杂拟6类诗体,相对诗人群体成员更为丰富一些。

《文选》选录的8首陶渊明诗歌,分布于行旅、挽歌、杂诗、杂拟4类诗体之中。而其中行旅、杂诗,是上表中涉及诗人最多的两类,而尤以杂诗最为丰富。行旅诗,没有曹魏文人作品,可见当时并不流行,两晋、南朝诗人,除阮籍、左思外,都有行旅诗。杂诗始于曹魏时期,《文选》选录该类诗歌数量较多,诗人也较多,其中曹植、谢朓均入选8首,数量最多;陶渊明人选4首,数量与谢灵运相当。因此,从上述比较来看,《文选》选录陶渊明诗歌数量虽然不足10首,但其深度和广度还是具有一定代表性的。陶渊明的8首入选诗歌中,“杂诗”占有4首,选录数量高于其他文类。何谓“杂诗”?李善注:“杂者,不拘流例,遇物即言。”五臣注:“兴致不一,故云杂诗。”因此,仅从其含义来看,“杂诗”诗体颇为吻合陶渊明自然洒脱、颖脱不群的性情。这从《文选》选录的《咏贫士》与《读山海经》(其一)来看,就愈发见出当时选家的思想与独到眼光。

曹道衡、傅刚先生曾根据《文选》作家入选作品的数量以及他们所占类别多少等综合考察,将陶渊明列入前十名。其顺序依次是:(1)陆机(2)谢灵运(3)曹植(4)颜延之(5)鲍照(6)潘岳、左思(7)谢朓(8)王粲(9)沈约(10)陶渊明。这是很有见地的。这一排序,大致反映了《文选》对作家及地位的把握,也大体成为后世的共识,影响至今。前三位陆机、谢灵运、曹植,分别代表着西晋、南朝、建安时代的最高成就;而陶渊明入选诗歌数量居东晋文人之首,代表着东晋文学的最高成就。这一身份的认可,是陶渊明在中国文学史上地位的一次质的飞跃,比钟嵘《诗品》列入“中品”之列的评价还要高出很多。而这一定位,是萧统在《文选》选录体系中有意识地奠定的。因此,《文选》对陶渊明诗文的选录,集中体现了萧统对陶渊明文学成就的尊崇和重视,对后世产生深远而积极的影响。萧统的这一历史贡献,值得我们深入关注,重新估量。

责任编辑:魏策策