基于EPR的建筑废物逆向物流回收模式研究

2020-07-22张瑞瑞陈起俊刘兴民

张瑞瑞,陈起俊,刘兴民

山东建筑大学管理工程学院

建筑业作为我国国民经济支柱性产业,在国民经济体系中具有重要的战略地位,对整个经济发展起引导和推动作用,其产业规模在经济总产出中占有较大份额,对扩大就业、拉动区域经济发展具有较强的连锁效应,能够诱导新产业崛起。然而,我国建筑业的发展是以牺牲资源环境为代价的,其突出的问题是产生大量建筑废物导致垃圾围城。我国建筑废物年产量高达35亿ta,每堆积10 000 t建筑废物约占用土地67 m2,建筑废物问题加剧了我国的土地、资源、环境等方面的压力。因此,尽快培育资源化新兴产业,强化建筑废物回收再利用,推动城市可持续发展,提升城市竞争力,成为亟待解决的问题。

长期以来,人们将建筑废物的产生全部归咎于末端建材使用者的施工或拆除活动,而未思考如何从建材全生命周期角度来控制建筑废物的产生。笔者从建材生产商角度延伸建材产品全生命周期责任,构建建材生产商负责建筑废物回收情景下的4种逆向物流模式,分析各模式特点,并建立数学模型分析不同回收模式下相关参数最优值,使生产商做出废物回收策略的最优选择,以期为相关企业更好地开展建筑废物回收提供理论指导。

1 建材产品生命周期EPR

1.1 EPR制度

EPR是指将生产者的环境保护责任从狭义的原料获取、产品设计、成品制造等生产阶段内容延伸至消费流通、废物回收、循环利用、无害化处置等广义的产品全生命周期阶段[1]。瑞典环境经济学家Tomas提出了EPR并确定产品生产者进行废物回收处置及再生利用的主体责任[2],之后EPR衍生成为一项环境保护制度,通过使生产者承担产品全生命周期的环境责任以减少产品对环境的影响,对废物管理起到了有效的管控作用。德国率先采用EPR制度对包装废物进行管理并取得了良好的收益,之后EPR制度被很多发达国家认可,以立法的方式应用于汽车、轮胎、包装及电子电器产品等领域,并取得不错的实践效果[3-5]。近年来,我国政府也陆续出台了一系列EPR政策,其中最具代表性的为2009年的《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和2017年的《生产者责任延伸制度推行方案》,分别尝试在我国的电器电子、汽车、铅蓄电池和包装物领域实施EPR制度[6]。

在借鉴国外经验的基础上,国内学者基于EPR开展了我国新能源汽车动力电池、废药品、废弃木材、电器电子产品的研究,验证EPR制度在我国的适用性;少数学者将EPR引入建筑废物管理,证明EPR制度应用于建筑废物的可行性[7-9]。但已有研究仅从建筑废物产生者角度进行责任延伸,属于末端治理范畴,而建材产品从原料获取、成品生产、材料运输、土建施工等直至生成建筑废物的全过程都会对环境造成影响,仅在建材产品寿命终结才要求相关者负责,显然不利于对前期阶段的环境影响进行管控。目前,国内鲜见建筑废物回收方面的研究,有必要从建材生产者角度考虑建材产品全生命周期的环境影响及建筑废物回收问题。

1.2 基于生命周期的建材产品EPR

产品生命周期包括资源能源获取、概念设计、材料加工、产品生成、分销流通、生产应用、使用维修直至最终产品报废和处置的物质转化全过程。在循环经济理念下,产品不再是“从摇篮到坟墓”的资源—生产—销售—消费—废弃的线性过程,而是“从摇篮到摇篮”的资源—生产—销售—消费—废物—再生资源的闭环过程[10]。建材产品生命周期EPR如图1所示。建材产品从原料获取、产品设计、制造加工、建材供应、建设使用直至成为建筑废物的全过程均符合产品生命周期理论,其生命周期分为上游、中游和下游3个阶段:上游阶段包括原料获取、产品设计和加工生产;中游阶段主要是建材使用与养护维修;下游阶段即建筑废物回收处理。建材产品EPR是将传统生产者责任向产品的上游和下游进行前伸与后延,既要保证建材产品服役性能的形成与发挥,又需满足产品经济性与环境友好要求[11]。建材生产者在上游阶段尽量选用低耗、少污的可再生材料,倡导绿色设计,开展清洁生产;中游阶段保证产品正确使用和合理养护,以减少返工;下游阶段承担建筑废物回收处理与资源化利用,最大限度地减少废弃产品的负面影响[12]。

图1 建材产品生命周期EPRFig.1 EPR of building materials life cycle

2 基于逆向物流的建筑废物回收

传统的正向物流始于原料采购,历经产品制造,止于末端销售,其目的是使产业链上各企业获得超额利润,实现产业保值增值。然而,由于生产过程中偶然的产品质量缺陷、资源紧缺导致的原料成本增加、废弃产品造成的环境污染等问题,倒逼企业从消费端回收产品返修或二次加工成生产原料,由此衍生出逆向物流这一创新性概念。

2.1 逆向物流内涵

逆向物流与正向物流的物质流动方向相反,物品由消费端向生产端延伸,即由产业链下游向上游运动。根据我国《国家标准物流术语》,逆向物流又分为回收物流和废物物流,其中回收物流是指将消费端不符合订单要求、质量有瑕疵的产品及可周转使用的包装材料等回收至生产商处以获得返修、退货或补偿,又被称为退货物流,该过程以实现客户最大满意度为原则,因此消费者处于主动地位,企业根据客户需求作出响应;废物物流是指将消费者手中已使用但被损坏,因产品升级而过时,或虽能继续使用但经济性较差等在经济活动中失去原有使用价值的物品回收至上游企业,经加工处理后作为原料再次进入产业链循环,该过程以资源最大化利用为目标,企业处于主动地位,其动机多源于对自身成本降低的考虑,对政府强制性政策的执行以及赢得公众好感等[13]。建筑废物是各类建筑物、构筑物、装饰装修、基础设施等新建、改扩建和拆除过程中产生的,对其中可再生部分进行回收较符合废物物流内涵,本研究中所称的建筑废物逆向物流均指废物物流。

2.2 建筑废物逆向物流回收

逆向物流回收是将各类建筑废物分类回收,经一系列标准化处理形成再生建材或骨料后将其返回原建设项目或相关项目的循环经济活动。不同类型建设项目产生的建筑废物种类及比例差别较大,为简化研究,采用经综合计算得出的我国建筑废物整体构成[14],即混凝土、渣土、碎石、砂浆、玻璃、陶瓷、砖瓦等惰性矿物材料占比为70%,沥青类为12%,木材类为11%,金属类为6%,其他类为1%。我国建筑废物整体构成中,木材类、金属类废物可全部回收利用且再生成本较低;矿物类和沥青类材料成分复杂且易于混杂,需进行源头分类,后期加工处理技术要求较高,因此其回收经济性较差,但此类废物占比最高,其回收利用率是评估建筑废物管理效率的重要标准;其他类废物包括石棉、涂料等有害的物质及建筑用胶、油漆等长期暴露在环境中会产生有害成分的物质,此类废物没有回收价值,但其对环境影响较大,需严格管控,严禁企业擅自处理[15]。综合材料回收利用程度和回收成本,本研究所涉及的可进行逆向物流回收的建筑废物包括木材类、金属类、矿物类和沥青类废物。

3 EPR制度下建筑废物逆向物流回收模式

建筑废物逆向物流回收系统相关利益主体有:建材生产商(manufacturer,M)、建材分销商(distributor,D)、建筑废物产生者(producer,P,即建材消费者,包括各类新建、改扩建和拆除建筑物或构筑物的所有者)及第三方回收公司(third-party,TP)。在EPR制度下,建材生产商是建筑废物回收的义务主体,其可采用的建筑废物逆向物流回收模式有:生产商自建回收(manufacturer take-back,MT)模式、分销商负责回收(distributor take-back,DT)模式、第三方外包回收(third-party take-back,TPT)模式及生产商与第三方公司合作回收(cooperative-partner take-back,CPT)模式[16]。

3.1 MT模式

MT模式下,建材生产商直接从建筑废物产生者处回收建筑废物,单个生产企业内部需自行成立专门负责逆向物流回收工作的部门,并配备相应的处理设备、信息装备、专业技术人员及设立专项资金等系列配套组织工具,来完成建筑废物的现场回收、材料运输、二次分类、再生骨料性能优化和分级技术加工等全过程资源化管理和实施工作。MT模式如图2所示。

图2 MT模式示意Fig.2 Schematic map for MT mode

MT模式适用于技术、资金、人才储备等综合实力较强,产品市场份额占有率较大的建材生产企业,这些企业一般仅对自有品牌产品进行回收。MT模式具有以下优势:1)回收过程参与者层次相对较少,信息传递迅速,传递过程中失真的可能性较小;2)生产商清楚自有产品的设计和生产,可设计专门的资源化生产线以实现快速分拣、二次加工及合理利用,管理工作效率和材料综合回收率较高;3)构建逆向回收物流有利于企业形成循环经济闭环产业链,建筑废物中可再生部分作为骨料二次投入生产,节省企业原料购买成本;4)企业在回收处理时会发现源头设计的不足和缺陷,以此促进企业加强技术或材料的研发和创新,使在不影响使用性能的基础上完善产品设计[17];5)通过直接回收废弃产品,建材生产商可获得产品质量及售后服务的直接反馈信息,有利于企业改进产品性能,与顾客建立良好关系,同时回收废物具社会公益性,能彰显认真负责的企业形象,为企业带来间接利益。

MT模式虽具有一定的可行性,但也存在许多挑战。1)投资和运营方面产生风险。生产商在自建逆向物流系统初期,需投入大量资金建设建筑废物处理厂,购买相关设备及对工作人员进行技能培训,固定成本较高、管理经验不足会使企业面临很大的成本沉没风险。2)无法形成规模效益。建材生产商一般仅对自有品牌产品进行回收,企业各自为政,重复建设回收系统不仅造成资源浪费,而且企业间的竞争关系使无法共享回收再利用技术,导致规模效益不显著,不利于建筑废物回收利用产业的健康发展。3)回收量不确定。不同于电子电器或汽车等频繁更新换代的休闲娱乐消费品,一般建筑物使用年限长达数十年甚至上百年,因此建筑废物的产生数量具有极大的不确定性。

3.2 DT模式

DT模式是指建材分销商从生产商处取得建材销售代理权,为各类别施工项目供应所需的建材产品,利用销售物流渠道进行施工项目前期拆除建筑废物和阶段性施工建筑废物的回收,然后以一定的价格移交给建材生产商。DT模式如图3所示。

图3 DT模式示意Fig.3 Schematic map for DT mode

DT模式优势在于:1)建材分销商利用现有的销售渠道和人员配置,将供应建材运送到现场的同时直接对现场建筑废物进行回收,可节省专门的运输费;2)在国内大部分地区逐渐要求对建筑废物强制回收的背景下,建材供应商主动对现场建筑废物进行回收,可为施工承包商解决一大难题,使建材供应商在业内赢得一定口碑,并推进其与施工承包商的合作。但DT模式也存在一定局限性:1)DT模式要求建材销售商有完善的物流系统、专职管理人员及暂放建筑废物的场所,与建材生产商形成长期合作机制等,这均需有一定的实力基础;2)建材销售商接受生产商的委托代其进行建筑废物回收,会在成本费用的基础上提取一定比例的利润,而建筑废物资源化利用本身利润微薄,这会使建材生产商对建筑废物回收失去热情。

3.3 TPT模式

TPT模式是指建材生产商并不直接参与建筑废物逆向物流回收工作,而是委托一家大型的再生资源回收利用企业负责建筑废物的回收处理,再将可回收利用的材料和骨料进行回收。第三方公司除可从现场回收建筑废物外,也可将建材分销商处由于运输或其他原因损坏而无法使用的废弃建材进行回收。TPT模式如图4所示。

图4 TPT模式示意Fig.4 Schematic map for TPT mode

TPT模式适合于逆向物流的绝大多数情况,其优势在于:1)专业从事建筑废物回收的企业具有完善的废弃产品回收网络和配套的物流运输系统,能够提供专业化的服务,高效率地完成生产商委托的回收任务;2)建材生产企业将建筑废物的回收处理责任外包,可减少因自建回收体系的资金投入,同时也将建筑废物回收数量不确定的风险进行了转移;3)第三方回收企业拥有独立选择合作伙伴的权利,可与多家建材生产企业建立合作关系,实现建筑废物回收的规模效益,促使企业对外引进或自主研发更为先进科学的回收处理设备以降低生产成本;4)建筑废物资源化产业是新兴产业,第三方企业若能抓住机遇及时进入建筑废物产业链,则会取得先行优势。

由于TPT模式出现了独立的第三方回收企业,延长了建筑废物回收产业链,由此也增加了一些不确定性因素:1)欺诈风险。当建筑废物回收处理的收益低于或略高于生产商支付的委托费用和再生骨料销售利润时,第三方回收公司可能不会将回收的建筑废物进行资源化处理,而是运送到填埋场或郊外随意丢弃。2)信息泄露风险。同一类型建材产品的不同生产者可能会有不同的原料来源、加工设备和处理工艺等,最终生成的产品质量也不相同,为了使自家产品更具有市场竞争力,生产商往往会在材料中添加特殊的外加剂以提高产品性能,因此应严格区分不同品牌厂商的建筑废物形成的再生骨料。而第三方公司在进行建筑废物分类时对相关产品的成分不甚了解,需要生产商提供产品原料、制造和设计信息,存在商业信息泄露的隐患。

3.4 CPT模式

CPT模式是建材生产商在具有相应资质条件的再生资源回收利用企业中选择一家或若干家成立新回收企业,由新公司负责建筑废物的回收处理、再生产和再销售工作。为了减少管理协调工作量,也可以由生产商组织将选择的几家回收企业合并为一家。CPT模式如图5所示。

图5 CPT模式示意Fig.5 Schematic map for CPT mode

CPT模式结合了MT模式和TPT模式的特点,能有效推动建筑废物EPR制度的实施。1)避免信息泄露。第三方公司与生产商成为利益共同体,为了自身利益不会泄露合作者的商业机密。2)调动企业积极性。生产商与第三方公司共同出资构建回收系统,共同经营、风险共担、利益共享,企业利益最大化才能使各方获得期望的收益,因此合作公司将团结一心共同为企业发展出谋献策。3)优化建筑废物回收市场。若生产商自建回收系统与现有回收企业争夺市场,现有回收企业为了生存和抢占市场,会选择抬高回收价格,并且将处理后的再生材料低价出售给小型建材生产商,扰乱市场秩序,而CPT模式可有效避免这些问题。4)减少政府监管工作量。新回收公司成立之后,作为EPR主体的生产商将努力回收建筑废物,高效完成处理工作,形成政府监督生产商,生产商管理自己的回收企业,减轻政府部门对生产商和回收企业分别监管的工作量。但CPT模式在实际工作中仍不可避免地存在一些问题,其中最突出的是各合作企业间的协调问题。由于合作回收企业是若干家公司的重组,各回收公司熟悉之前的回收模式,拥有自己的企业理念,而重组之后可能会由于经验的不同而出现管理上的分歧。

3.5 4种逆向物流回收模式对比

4种逆向物流回收模式的对比见表1。由表1可知,不同建筑废物逆向物流回收模式下有不同的回收处理责任主体、成本投入、回收效率和风险等,建材产商进行选择决策时要综合考虑企业自身的资金、技术、发展目标及外部市场环境、竞争对手情况、国家政策法规等相关要素。

表1 4种建筑废物逆向物流回收模式比较

4 建筑废物逆向物流回收模式研究模型构建

企业发展具有逐利性,追求利润最大化是其参与经济活动的最终目标。在EPR制度下,无论建材生产商采用何种建筑废物回收模式,均会将相应的投入与产出比作为企业战略决策的主要指标。因此,建筑废物回收模式的选择问题可抽象为以建材生产商利润(RM)最大化为目标函数的经济学收益问题。

4.1 基本假设

考虑到回收过程的复杂性,需简化相关条件,以便于进行数学验算。该决策模型的建立基于以下假设:1)全部使用原生资源生产建材的成本高于部分或全部使用再生资源的成本,每种回收模式下回收数量稳定。2)建筑废物回收处理系统中,各参与主体不存在信息不对称且均为独立决策者,建材生产商在考虑企业自身实际的情况下,具有自主选择逆向物流回收模式的权利。3)各回收模式下单位建筑废物回收价格、变动成本和经济效益相同,部分或全部利用再生资源生产的再生建材的批发价格和销售价格相同,不考虑政府补贴。4)建筑废物回收量(Q)与回收价格(P)呈线性相关,同时受回收主体回收意愿(λ)的影响[18-19],即Q=q+aP+bλ(q为不采取回收措施的情况下建筑废物的自然回收量;a为废物产生者对回收价格的敏感系数;b为回收主体回收意愿的敏感系数)。5)建筑废物回收处理成本包含固定成本(Cf)和变动成本(Cv),Cf主要包括基础设施建设成本、处理设备采购成本和管理费用等,Savaskan等[20]认为Cf与λ存在Cf=Cλ2(C为常数)的规律;Cv包括建筑废物收集、运输、分离、破碎等与回收量、运距、设备先进化程度等因素相关无法准确确定的成本,DT模式下Cv由P表示,但在DT和CPT模式中,分销商和第三方回收单位除了以P从现场回收建筑废物外,还需耗费成本对其进行一定的处理,然后再分别以回收价格Pd和Pt移交给建材生产商作为原料。

4.2 MT模式利润计算模型

MT模式下RM为:

maxRM=r1CdQ-CmQ-Cv-Cf

=(r1Cd-Cm-P)(q+aP+bλ)-Cλ2

(1)

式中:Cd为建材分销商的建材批发成本;Cm为单位建筑废物处理成本;r1为MT模式下建筑废物回收利用率。

式(1)分别对P和λ求导,并将求导后的公式代入式(1),得到MT模式下RM、Q和λ:

(2)

(3)

(4)

4.3 DT模式利润计算模型

DT模式下,建材分销商通过自己原有的销售网络进行建筑废物回收,然后以价格Pd移交给生产商进行资源化利用,该模式下Pd、P和λ均由分销商决定,分销商逆向物流回收系统的Cf为MT模式的γ1倍(0<γ1<1)。该模式下相关方利润函数为:

maxRM=r2CdQ-CmQ-PdQ

=(r2Cd-Cm-Pd)(q+aP+bλ)

(5)

maxRD=PdQ-Cv-γ1Cf

=(Pd-P)(q+aP+bλ)-γ1Cλ2

(6)

式中:RD为建材分销商所得到利润;r2为DT模式下建筑废物回收利用率。式(5)、式(6)分别对P和λ求导,并将求导后的公式代入式(6)得到关于Pd的函数,再对Pd函数求导,得到:

Pd=(r2aCd-aCm-q)/2a

(7)

将Pd代入式(5)、式(6),得到:

(8)

(9)

(10)

(11)

4.4 TPT模式利润计算模型

该模式类似于DT模式,不同的是第三方还需负责建筑废物回收之后的再生骨料处理生成工作,生产商向第三方公司支付Cm和委托处理处置费用(Ct),以价格Pt购买再生骨料,第三方建立回收网络的Cf为MT模式的γ2倍(0<γ2<1)。该模式下相关方利润函数为:

maxRM=r3CdQ-CmQ-CtQ

=(r2Cd-Cm-Ct)(q+aP+bλ)

(12)

maxRD=CtQ-PtQ=(Ct-Pt)(q+aP+bλ)

(13)

maxRTP=PtQ-Cv-γ2Cf

=(Pt-P)(q+aP+bλ)-γ2Cλ2

(14)

式中:RTP为第三方回收公司所得利润;r3为TPT模式建筑废物回收利用率。计算得出相关参数如下:

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

4.5 CPT模式利润计算模型

该模式下,建材生产商和第三方公司与二者共同投资的新回收公司结合为利益共同体,其Cf为MT模式的γ3倍(0<γ3<1),CPT模式的利润(RCP)函数为:

maxRCP=maxRM=maxRTP=r4CdQ-CmQ-

Cv-γ3Cf=(r4Cd-Cm-P)(q+aP+bλ)-γ3Cλ2

(20)

式中:r4为CPT模式下建筑废物回收利用率。得出相关参数:

(21)

(22)

(23)

5 4种逆向物流回收模式综合评价

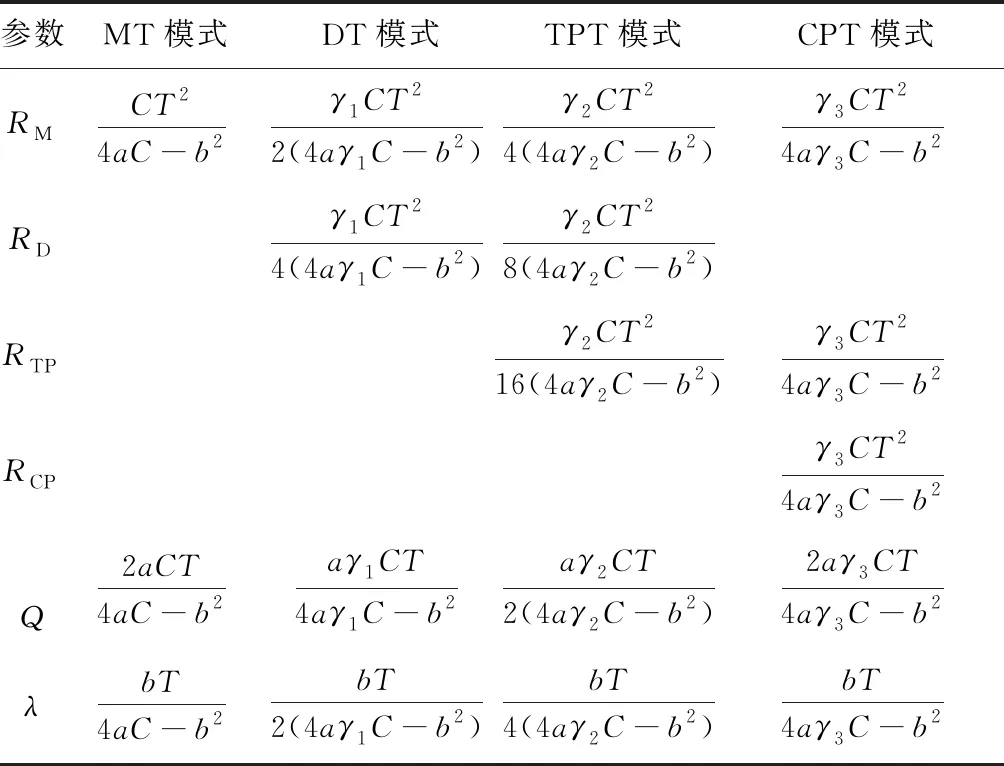

通过对建筑废物4种逆向物流回收模式利润模型分析,整理出各模式在满足本研究基本假设下各参与方利润及Q、λ的最优化函数(表2)。

假设4种模式最优化函数中所有变量取值相等,则有γ1=γ2=γ3,r1=r2=r3=r4,令riaCd-aCm+q=T(i取1、2、3、4)。由表2分析可得,CPT模式下RM、Q和λ均为DT模式下的2倍,为TPT模式下的4倍,表明CPT模式优于DT模式和TPT模式。由于0<γ3<1,则有:

表2 4种回收模式下不同参数最优函数

得出CPT模式下RM、Q、λ优于MT模式。可见,在4种建筑废物逆向物流回收模式中,当回收处理可获得利润的情况下,CPT模式更有利于建材生产者延伸责任的实施。

MT模式下,利润全部归于建材生产商;CPT模式下,利润由合作公司独有;DT模式下,建材生产商与分销商利润分配的最优比值为2∶1;TPT模式下,生产商、分销商与第三方回收企业利润分配的最优比值为4∶2∶1。DT模式与TPT模式中,建材生产者均在逆向物流系统中全部或部分起到了主导作用,也正是由于生产者在系统中的收益相比从属企业较为可观,使更好地激发EPR的实施。

MT模式下RM恒大于DT模式下RM+RD,恒大于TPT模式下RM+RD+RTP;而DT模式下RM+RD恒大于TPT模式下RM+RD+RTP。可见,在建筑废物逆向物流回收产业链上,随着参与主体增多,建材生产商的利润逐渐降低,整个逆向物流回收链的效益损失越多。

在4种建筑废物逆向物流回收模式中,建筑废物回收利用率越高,即建筑废物分类回收技术越先进合理,资源化利用得到的再生骨料越多,各利益相关方获得利润越大,建材生产商回收意愿就越强。

6 结论与建议

通过分析建材产品生命周期EPR,提出4种建筑废物逆向物流回收模式,构建数学模型研究不同模式下相关方利益与建筑废物回收效率。综合分析4种回收模式的最优值表明:CPT模式能使建材生产商获取最大利润,在利润最大化的驱使下,生产商将会引进或自主研发先进合理的回收技术与处理设备,以增加建筑废物回收利用率,进而促进建筑废物资源化产业的发展。后续研究可考虑政府相关政策对建材生产商选择的影响及探讨在回收实践中引入政府监管的作用。