生姜挥发油β-环糊精微球的制备*

2020-07-22郑梦迪杨黎燕翟西峰杨燕妮

郑梦迪,张 彦,杨黎燕,宋 静,李 卓,翟西峰,张 迎,杨燕妮

(西安医学院 药学院,陕西 西安 710021)

挥发油在大健康领域应用广泛,主要用于心脑血管、中枢神经、呼吸、胃肠道等疾病治疗。挥发油也用于化学工业中,是天然香精香料的重要原料[1-2]。7个分子D-葡萄糖所组成的β-环糊精(β-CD)完全无毒、对热稳定、廉价易得,有外部亲水内腔疏水的特殊结构,能使难溶性药物基团嵌入其空腔进而改善药物的分散度,提高难溶性物质溶解度[3-4],其环状中空圆桶形立体结构使中药挥发油进入其中形成溶解度较大的包合物[4]。前人已将挥发油制成β-CD包合物[5-6],但包合率不高,且稳定性及机械强度不佳[7-8]。生姜是姜科多年生草本植物姜(ZingiberofficinaleRoscoe)的新鲜根茎,辛微温,归肺脾胃经,具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳等作用[9-11]。其挥发油质量分数为1%~3%,是一种天然抗氧化剂,主要含有姜黄烯、姜烯、姜油酮、姜醇等成分,但生姜挥发油无法应用于固体制剂生产[10-11]。

在生姜挥发油β-CD微球的制备过程中,先将β-CD聚合成微球,经高分子化后形成交联三维网状结构,以增加其物理强度、克服上述缺点;后用β-CD聚合所得的微球包合生姜挥发油,可提高其稳定性和生物利用率,降低刺激性,扩大其在大健康领域的应用,前景广阔[12]。

1 实验部分

1.1 原料、试剂与仪器

生姜:购自西安市西三环农产品批发市场,由西安医学院申旭霁老师鉴定为姜(ZingiberofficinaleRoscoe)的新鲜根茎。

β-CD:山东滨州智源生物科技有限公司;环氧氯丙烷(ECH):济南世纪通达化工有限公司;Span-80、Tween-20:北京索莱宝科技有限公司;以上试剂均为化学纯。

磁力搅拌器:DF-101S,上海力辰科技有限公司;显微镜:CX31,日本奥林巴斯公司;差分扫描量热仪:METTLER STAR,瑞士梅特勒-托利多公司;傅里叶红外光谱仪:BRUKER T-27,德国布鲁克公司。

1.2 实验方法

1.2.1 生姜挥发油β-CD微球包合物的制备

1.2.1.1 生姜挥发油的提取

取新鲜生姜60 g,切成2 cm3小块置1 000 mL圆底烧瓶中,加入500 mL的水,浸泡12 h,水蒸气蒸馏法提取8~10 h,收集挥发油,放置24 h后,再提取6 h,合并2次提取收集到的挥发油[4,7-8,12]。

1.2.1.2β-CD微球的制备

将β-CD完全溶解于35 ℃质量浓度为0.4 g/mL的氢氧化钠水溶液中,恒温搅拌加入ECH,转速约750 r/min 恒温30 ℃搅拌1.5 h,后边搅拌边加入含有双乳化剂[m(Span-80)∶m(Tween-20)=3∶1]的煤油,升温至60 ℃反应6 h,真空抽滤后,依次用稀盐酸、无水乙醇、蒸馏水、丙酮洗涤,60 ℃烘干24 h,研磨,即得到β-CD微球[12]。

1.2.1.3 生姜挥发油β-CD微球的包合

将按1.2.1.2制备得到的β-CD微球加入蒸馏水中,按照m(β-CD微球)∶V(水)=1∶15 g/mL溶解成热饱和溶液,冷却至室温后,按照V(生姜挥发油)∶m(β-CD微球)=1∶10 mL/g加入生姜挥发油,密封后41 ℃下搅拌3 h,降温至2 ℃放置24 h后取出抽滤,用石油醚洗涤,40 ℃干燥至质量恒定,制得生姜β-CD微球包合物[4-8,12],平行操作3次。

1.2.1.4 生姜挥发油β-CD微球包合物的包合率与产率

依据2015年版《中国药典》附录,取生姜挥发油1 mL和蒸馏水100 mL,按挥发油测定甲法水蒸气蒸馏提取至油量不再增加,停止反应,计算空白回收率。按公式(1)计算挥发油包合率Y1和按公式(2)计算挥发油微球的得率Y2[4,12]。

Y1=V(包合物中油)V(加入挥发油)×空白回收率×100%

(1)

Y2=m(干燥后包合物)m(β-环糊精微球)+m(加入挥发油)×100%

(2)

1.2.2 生姜挥发油β-CD微球包合物检测表征

1.2.2.1 显微表征

将β-CD、β-CD微球和生姜挥发油β-CD微球包合物样品显微镜下观察特征。

1.2.2.2 红外表征

将各样品分别KBr压片后在400~4 000 cm-1范围内,设分辨率为4 000 cm-1,使用傅里叶变换红外光谱仪扫描12次[12]。

1.2.2.3 DSC表征

用差示热重分析仪对各样品在30~280 ℃扫描,空铝坩埚作为参比物,N2保护,升温速率10 ℃/min[12]。

2 结果与讨论

2.1 生姜挥发油产率与包合率

按1.2.1.3制得生姜挥发油2.350 5 g,得率为3.9%。按照1.2.1.4方法重复操作3次,计算生姜挥发油β-CD微球包合物的包合率为31.38%±9.07%,产率为72.97%±1.55%。

2.2 挥发油β-CD微球包合物检测比较

2.2.1 显微表征

在显微镜下观察到各样品的特征,结果见图1。

a β-CD

由图1可知,β-CD微球呈圆球形空腔,说明制备成功。生姜β-CD微球包合物体积明显大于β-CD和β-CD微球,且明显见到生姜挥发油被嵌在β-CD微球的内腔中[12]。

2.2.2 红外比较

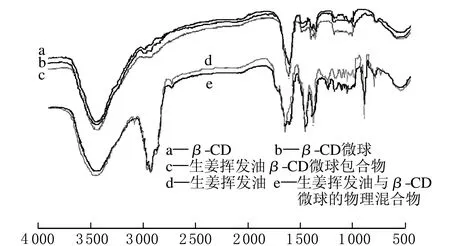

样品傅里叶变换红外光谱仪测定结果见图2。

σ/cm-1

由图2可知,b与a比较发现900 cm-1处环氧基的吸收峰消失,证明交联剂已和β-CD发生反应;b在3 400 cm-1处出现强—OH的吸收峰,在2 900 cm-1处有—CH2—的吸收峰且峰加强,可能因β-CD交联后—CH2增多所致;1 300~1 000 cm-1出现醚键特征峰,聚合后峰明显变宽加强,进一步证明了β-CD有明显的交联。以上均说明β-CD微球制备成功。b中β-CD微球的特征吸收峰完全体现,且没有其他的峰[4,12]。

c与e比较,c没有e在1 300~1 000 cm-1处的β-CD微球特征吸收峰和明显的挥发油的特征吸收峰,证明生姜挥发油已被β-CD微球包合[12]。c与d比较,生姜挥发油的特征吸收峰已消失,进一步可说明生姜挥发油已被β-CD微球包合。

2.2.3 DSC比较

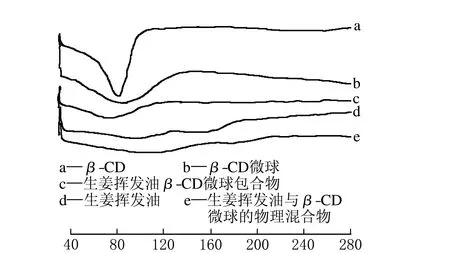

样品差示热重分析仪测定结果见图3。

由图3可知,β-CD在80 ℃有一尖锐熔融峰,β-CD微球尖锐熔融峰消失变为一宽峰,说明制备的β-CD微球不含有其他杂质,β-CD微球制备成功。生姜挥发油与生姜挥发油与β-CD微球的物理混合物在 100~120 ℃均出现一加强宽峰,且所呈现的峰型与生姜挥发油β-CD微球包合物的截然不同,说明生姜挥发油β-CD微球包合物制备成功[12]。

t/℃

2.2.4 稳定性实验

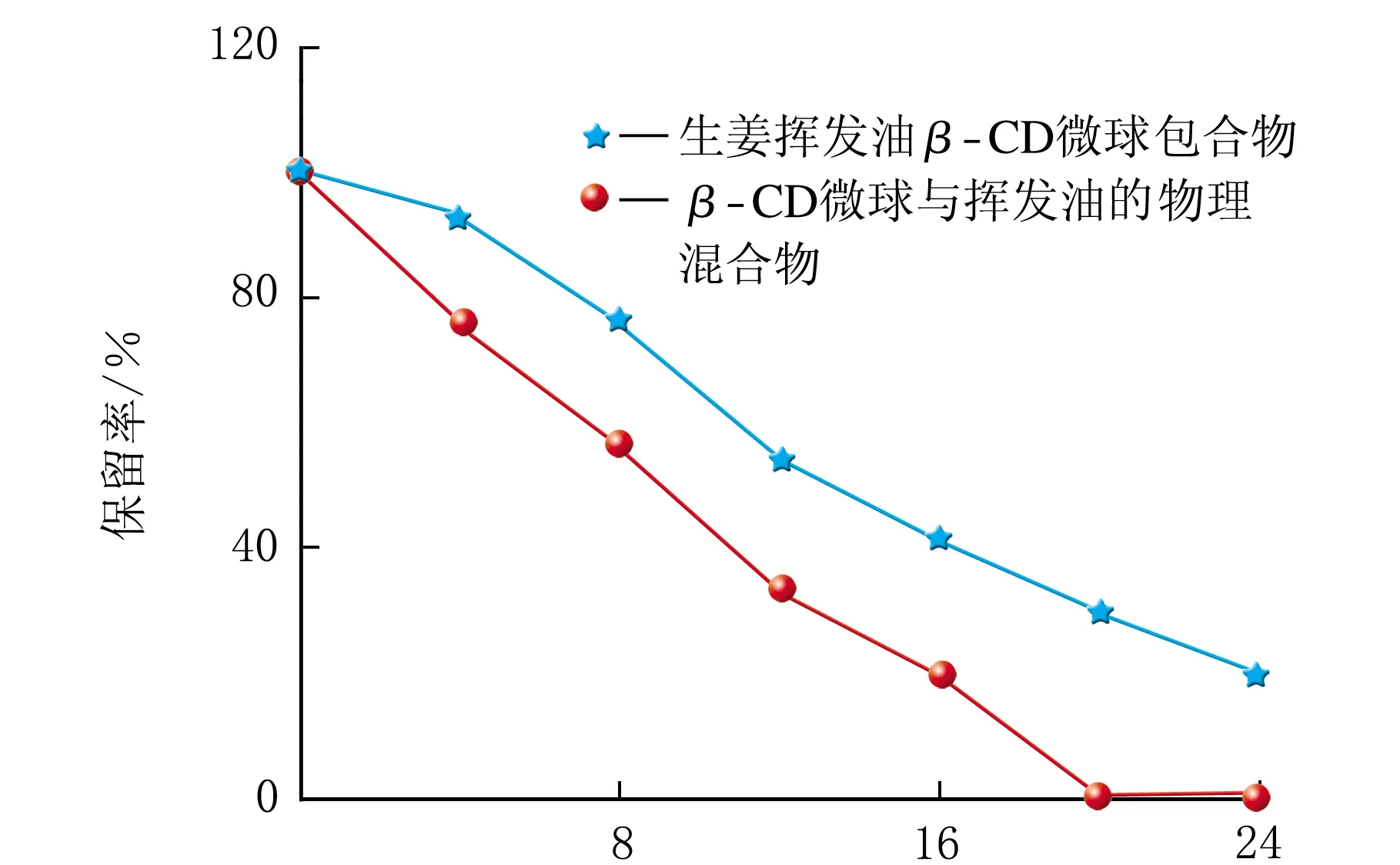

分别精密称取β-CD微球与挥发油的物理混合物、生姜挥发油β-CD微球,置于精密称量的容量瓶内,总质量为m1。80 ℃水浴,分别在4、8、12、16、20和24 h后,再次精密称取容量瓶及内容物,总质量为m2。平行操作3次,按照公式(3)计算挥发油平均保留率[4,12],结果见图4。

保留率=m2m1×100%

(3)

t/h

由图4可知,混合物中挥发油含量比微球中挥发油含量下降幅度大,说明微球的热稳定性明显优于物理混合物。

3 结 论

搅拌法制得β-CD微球、生姜挥发油β-CD微球。通过显微、红外、热重差示扫描比较可知,制备均成功,且生姜挥发油β-CD微球的稳定性明显优于其物理混合物[12]。

该工艺解决了生姜挥发油难溶且刺激性大的技术难题,可提高生姜挥发油的溶解性,遮盖不良臭味减轻其刺激性。将β-CD先交联为微球再去包合挥发油,增加了机械强度与稳定性,实现了挥发油的微粉化,可将其作为固体原料添加到化妆品和药品中,极大提高了生姜挥发油的适用范围,为生姜挥发油在大健康相关领域拓宽了思路,具有一定的意义与价值[4-8,12]。

虽该工艺的产率较前人有明显提高,但包合率仍有可提高的空间。下一步将用响应曲面设计或正交实验设计来优化工艺,有望将挥发油包合工艺进一步提升、改进与推广,以实现产业提升。