运城市近46年作物生长季降水变化及农业旱涝特征分析

2020-07-17高艳平

高艳平

(运城市气象局,山西运城 044000)

在全球气候变暖的大环境下,降水作为一种气候因子对农业生产的影响非常密切,对降水变化方面的研究也受到了人们的普遍关注[1-5]。特别是极端降水,它不但是造成旱涝灾害最重要的因子[6-8],同时往往还会引发城市内涝、山体滑坡等次生灾害,所以研究极端降水方面的变化,更好地掌握旱涝灾害发生规律,对于提高风险防控意识和能力,减轻旱涝灾害的威胁显得尤为重要。随着防灾减灾工作的不断深入发展,关于旱涝灾害及其风险研究、评估研究也取得了很多进展,张亚峰等[9]采用EOF等方法分析了山西省近55年干旱与洪涝的时空演变特征;李恩莉等[10]指出宝鸡夏季涝年和旱年的环流形势差异明显,当100 hPa上南亚高压较强、500 hPa副热带高压脊线偏南时,宝鸡地区夏季易发生洪涝;李芬等[11]分析了山西旱涝与ENSO事件的响应关系,指出EI Nino年,旱年多,EI Nino次年,涝年多。近几年,也有许多学者利用各种指数进行判别分析某地或某一区域的干旱特征[12-15],这些判别旱涝的依据不是仅从降水量这单一气象要素出发,而且计算过程过于复杂在基层不好应用。实际上,旱涝不仅与降水量的多少与分布有关,还与地形地貌、土壤情况、水利设施、农作物各类等多种因子有关。运城市位于山西省西南端,濒临黄河,内有中条山。暖温带大陆性的季风气候,四季分明,气候温和,降水集中,受气候变化影响,运城市的气候也发生了改变[16]。运城市是传统农业大市,大田农作物主要有玉米、小麦、大豆等,特色干果作物主要有苹果、红枣、桃、樱桃等,生长季为4—10月。本文仅从作物生长季自然降水趋势变化与农业需水满足程度方面,探讨运城市1974—2019年旱涝发生情况及变化趋势,以期为地方农业生产、农业结构调整和旱涝灾害防御提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

所用资料为运城市13个县(市)1974—2019年4—10月的逐月降水量和相应时段月平均气温。依据当地作物生长特征,将4—10月划分为农作物生长季,4—5月为春季、6—8月为夏季、9—10月为秋季。

1.2 分析方法

采用一元线性回归分析运城市作物生长季降水量和作物需水量的趋势变化,应用线性倾向估计方法[17],计算变化倾向趋势。采用亓来福[18]提出的积分湿度指标方法对运城市作物生长季的旱涝程度进行分析。其计算公式如下:

式中I为年内月平均气温>0 ℃时期的积分湿度指标,Ti为月平均气温,n为月平均气温>0 ℃的月数。K=R/0.16 Σti,为旱涝指数,是同一时期的降水量与农业需水量之比[18],R为作物生长季内月降水量,代表了自然降水的供水量,0.16 Σti代表农业需水量(mm)。农作物需水量的计算有许多方法,有直接和间接计算方法。本文采用的是直接计算的积温法,即以温度为主的计算方法,其中0.16是根据实验得出的参数值,Σti为大于0 ℃的积温。K=1.0表示农业水分供需平衡,K<1.0表示干旱,K>1.0表示供大于求;K愈小表示愈干旱,该值由小到大的逐渐变化,说明农业用水依次得到满足,它代表地区实际水分供应的客观规律。

从积分湿度指标的定义可以看出,这种分析旱涝程度的方法,不仅考虑了自然降水情况,同时还考虑了气温的影响,考虑从作物在生长季对水分的需求,因此,对于指导农业生产有着一定的现实意义。

依据旱涝指数,将旱涝程度分为7个等级[19],见表1。

表1 旱涝指数(K)判别旱涝程度的标准

2 作物生长季降水量的时空特征

2.1 降水量的时间分布特征

由图1可见,1974—2019年运城市作物生长季降水量年际变化呈现弱减少趋势,变化倾向率为-1.55 mm/10 a。年平均降水量为458.8 mm,2003年最多为755.3 mm,1997年最少为202.8 mm,二者相差552.5 mm,最多年是最少年的3.72倍,年际差异较大。

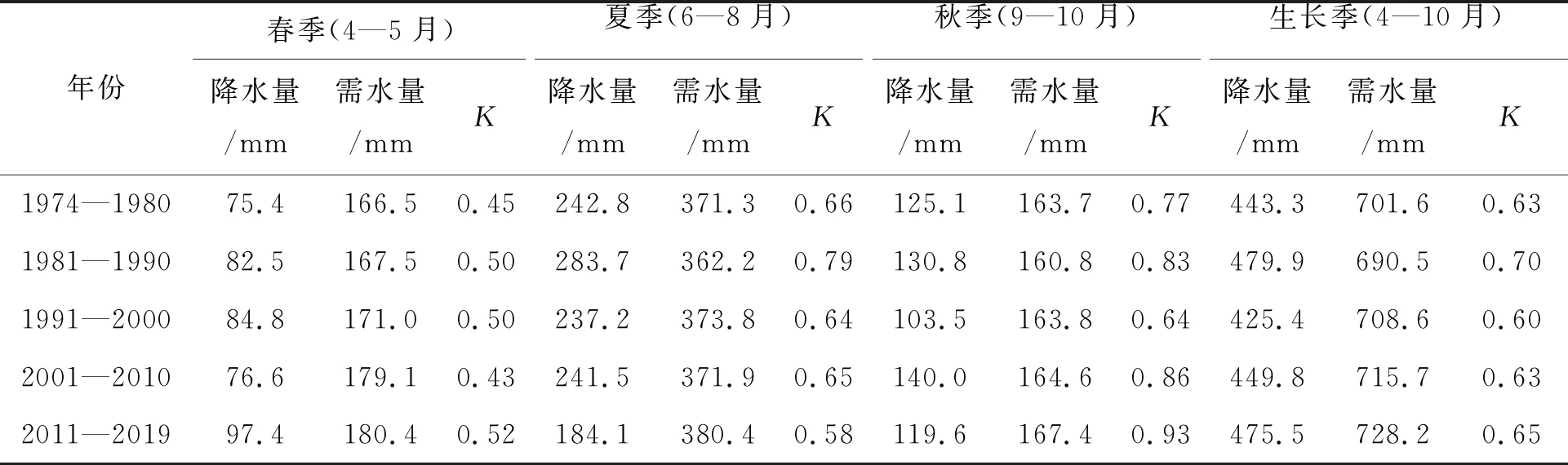

从表2可看出,20世纪80年代运城作物生长季降水量最多,90年代最少,二者相差54.5 mm。整体呈增加趋势,近19年(2001—2019年)比前27年(1974—2000年)平均降水量增加10.7 mm。夏季和秋季均是20世纪90年代平均降水量最少,春季最少出现在70年代;平均降水量最多春季出现在近9年,夏季则是80年代,秋季是21世纪前10年。

表2 1974—2019年运城市作物生长季各季的平均降水量、需水量和K值年代际变化

由图2可知,近46年来运城市作物生长季各月平均降水量分布非常不均。7月平均降水量最多,为103.7 mm,约占作物生长季降水量的22.7%;4月平均降水量最少,为33.3 mm,占7.2%;降水主要集中在7—9月,占59.8%;4月和10月平均降水量不足作物生长季总降水量的17.2%。

图2 1974—2019年运城市作物生长季降水量月变化

春季(4—5月) 降水量平均为83.1 mm,占整个生长季降水量的18.1%;最多为194.2 mm(1998年),最少为23.6 mm(2001年);春季降水量呈增加趋势,变化倾向率为4.3 mm/10 a。夏季(6—8月)降水量平均为247.6 mm,占比为54.1%;最多为457.1 mm(1982年),最少为86.6 mm(1997年);夏季降水量减少较为明显,变化倾向率为-8.0 mm/10 a。秋季(9—10月)降水量平均为127.0 mm,占比为27.7%;秋季降水量呈弱增加趋势,变化倾向率为0.7 mm/10 a;降水量最多为317.3 mm(2011年),最少的是33.9 mm(1998年)。

2.2 降水量的空间分布特征

从图3可以看出近46年运城市降水分布,作物生长季降水量在空间上表现为从东南向西北的递减式分布,沿垣曲、绛县一带,作物生长季降水量多年平均值在500 mm以上,沿闻喜、万荣和临猗以西地区作物生长季降水量多年平均不足450 mm,其它地区在450~500 mm之间。从各县降水量的变化趋势来看,降水量在沿垣曲、闻喜、新绛、河津以东地区为增加,以西及以南地区表现为一致的减少。

图3 1974—2019年运城市作物生长季降水量的空间分布

3 作物生长季需水量的时空特征

3.1 需水量的时间分布特征

近46年来,运城市作物生长季需水量从20世纪80年代到21世纪初呈显著增加趋势(图4),P=0.000 005 4<0.005,通过F检验,变化倾向率为9.12 mm/10 a。多年平均需水量为709.0 mm,最多年为748.3 mm(2013年),最少年为661.6 mm(1984年),二者相差86.7 mm。

对各月需水量进行统计分析,5—8月需水量均在100 mm以上,10月需水量最少为68.4 mm。进一步分析发现,春、夏、秋三季需水量均表现为增加趋势,各季需水量的变化倾向率分别为4.41、2.00、1.74 mm/10 a;春季多年平均需水量为173.2 mm,占作物生长季总需水量的24%,夏季平均需水量为371.8 mm,占作物生长季总需水量的52%,秋季多年平均需水量为164.0 mm,占作物生长季总需水量的23%。

图4 1974—2019年运城市生长季作物需水量的年际变化

从表2可见,运城20世纪90年代需水量最少,21世纪00年代以来最多;整体呈增加趋势,近19年(2001—2019年)比前27年(1974—2000年)平均需水量增加17.6 mm。夏季和秋季均是20世纪80年代平均需水量最少,春季最少出现在70年代;三季平均需水量最多出现在最近19年。

3.2 需水量的空间分布特征

近46年来,运城市作物生长季需水量在空间上的分布表现为自西向东递减(图5),这与降水量的空间分布基本相反。沿闻喜、万荣以东地区和芮城县作物生长季多年平均需水量不足700 mm,其他地区都在700 mm以上,其中盐湖接近740 mm,为极大值中心。

图5 1974—2019年运城市作物生长季需水量的空间分布

4 作物生长季旱涝分析

4.1 旱涝指数的时间变化特征

近46年来,运城市作物生长季内旱涝指数(K)平均为0.64,总体属于中度干旱气候类型。从图6可以看出K多年变化不太明显,说明运城市近46年来旱涝变化趋势不明显。K最大值为1.1(在2003年),最小为0.28(1997年)。按照表1的判别标准,在运城市作物生长季,干旱发生频率极高,达到95%,其中重旱为12%,中旱61%,轻旱22%。

图6 1974—2019年运城市作物生长季旱涝指数(K)的变化曲线

由表2可知,运城春季K多年平均为0.47,属于重旱,最小为0.14,最大为1.14;K小于0.5的重旱年达23年。夏季K多年平均为0.68,属于中旱,最小为0.22,最大为1.28;0.5以上的中到轻度干旱占27年,4年旱涝正常。秋季K多年平均为0.77,为轻旱,最小为0.19,最大为2.03;偏涝年份占了9年。表明在运城,干旱主要以春旱为主,涝灾更易出现在秋季。对各季的旱涝指数进行趋势分析(图略)发现,旱涝指数夏季有弱增加趋势,春季和秋季变化不明显,这从表2中有较好的反映。

4月和6月K的平均最小为0.45,属于重旱;其次是5月为0.51,属于中旱;9月最大为0.89,基本正常。对各月旱涝指数的变化趋势进一步分析发现,5月和9月旱涝指数有弱的增加,变化倾向率为0.03/10 a,说明5月和9月干旱程度得到缓和;其余月份K值均呈弱的减小趋势,说明这些月份干旱程度进一步加重。

4.2 旱涝指数的空间变化特征

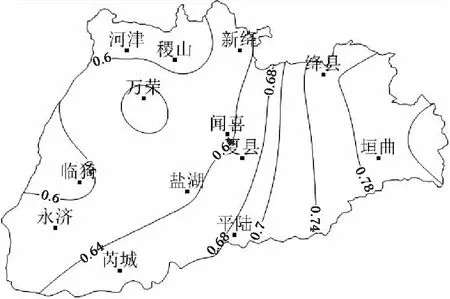

近46年来运城市旱涝指数自西向东逐渐变大(图7),说明运城市农作物生长季从西向东干旱程度逐渐减小。旱涝指数大值中心位于最东边的垣曲县,达到0.8以上;最小中心在西北的稷山、河津和西南的临猗一带,不足0.6。

图7 1974—2019年运城市作物生长季旱涝指数(K)的空间变化

5 农业水分平衡分析

5.1 水分平衡的时间特征

干旱程度的表现不仅与降水量的多少有关,也与作物需水量有着密切的关系。只有当自然降水量与农业需水量之间达到平衡时,才有利于作物的生长。用两者之间的差值表示作物生长季内农业水分的平衡,对46年来运城市作物生长季水分平衡特征进行分析发现,多年平均水分亏缺250.1 mm(从实际农业收成和干旱出现情况来看,作物生长季需水量普遍偏高,可能是调整系数0.16设置过高,但这里不作详细讨论),仅2003年水分有盈余;缺水最为严重的是1997年,亏缺532.8 mm。从各季水分平衡情况来看,夏季水分亏缺最多,平均为119.5 mm,其次是春季亏缺90.7 mm,秋季亏缺最少为36.9 mm。

5.2 水分平衡的空间特征

近46年来运城市作物生长季水分亏缺量自西向东逐渐减小(图8),亏缺最严重的是西北的河津、稷山一带,亏缺最少的是东边的垣曲、绛县一带,这与旱涝指数的分布高度一致。亏缺最多的稷山300.5 mm,亏缺最少的垣曲143.5 mm,前者是后者的2.1倍,说明运城市作物生长季水分分布很不平衡。大部分地区水分亏缺在200 mm以上。

5.3 农业水分满足程度

根据积分湿度指标的定义,I值的大小可以反映农业水分的满足程度。对运城市46年的I值进行线性趋势分析(图略),发现I值整体呈弱下降趋势,变化倾向率为(—1%)/10 a。运城市多年平均积分湿度指标I值为65%,这与亓来福[18]统计的I值基本一致,说明运城市农业水分供应条件整体较好,为可旱作农业区,但干旱有增多趋势。各年I值差异较大,最大为111%(2003年),最小为28%(1997年)。从I值的空间分布来看(图略):垣曲和绛县多年平均I值最大,农业水分满足程度最高,分别达79%和78%;河津和临猗多年平均I值最小,不足60%;其他地区在60%~70%之间。对各地I值的年际变化进行分析,有8个县(市)的最小I值小于30%,5个县(市)的最小I值小于40%,特别是万荣,只有19%,其次河津22%,说明各地均有不同程度的干旱出现。

图8 1974—2019年运城市作物生长季水分亏缺的空间分布

6 结论与讨论

(1)近46年来,运城市作物生长季降水量呈弱减少趋势,变化倾向率为-1.55 mm/10 a;各月平均降水量分布不均,7月最多,4月最少,7—9月降水量占作物生长季总降水量的59.8%;农作物生长季各季降水量不同,春季(4—5月)降水量占作物生长季总降水量的18.1%,呈增加趋势,夏季(6—8月)占54.1%,呈减少趋势,秋季(9—10月)占27.7%,呈弱增加趋势,各季作物生长季总降水量的趋势倾向率分别为4.3、-8.0、0.7 mm/10 a;降水量在空间上表现为从东南向西北的递减式分布,各县降水量随时间的变化趋势各不相同。

(2)运城市作物生长季农业需水量呈明显增加趋势,变化倾向率为9.12 mm/10 a;春、夏、秋三季需水量呈增加趋势,各季变化倾向率分别为4.41、2.00、1.74 mm/10 a;需水量在空间上表现为自西向东递减。

(3)运城市作物生长季内平均旱涝指数为0.64,总体属于中度干旱气候类型,旱涝指数整体变化趋势不明显,其中5月和9月有弱增加,其它月份为减小;干旱发生频率极高,达到95%,其中重旱为12%,中旱61%,轻旱22%;旱涝指数春季多年平均为0.47属重旱,夏季为0.68属中旱,秋季为0.77属轻旱;旱涝指数在空间上表现为自西向东增大,干旱程度逐渐减小。

(4)近46 年来,运城市生长季内水分平均亏缺250.1 mm,夏季亏缺最多,平均为119.5 mm,秋季亏缺最少,平均为36.9 mm;水分亏缺量自西向东减少,亏缺最多的是河津、稷山,亏缺最少的是垣曲、绛县,区域亏缺差异近2.1倍,分布极不平衡。

(5)近46年来,运城市作物生长季农业水分满足程度为65%,为可旱作农业区,整体为下降趋势,变化倾向率为(-1%)/10 a;各县水分满足程度不一致,垣曲和绛县最高,河津和临猗最差,最大与最小相差60%,局部干旱有增多趋势。