交锁髓内钉与锁定钢板治疗胫骨骨折的临床疗效及对骨代谢的影响

2020-07-17王博郑红兵马军王杨朱裕成

王博 郑红兵 马军 王杨 朱裕成

随着生活方式和交通方式的改变,骨折的发生率逐年上升,其中胫骨骨折占较大比例。目前,临床常用于治疗胫骨骨折的方法包括交锁髓内钉和锁定钢板治疗,本研究对两种方法的优缺点进行比较,以期为临床胫骨骨折的治疗提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年9月至2019年9月我院收治的80例胫骨骨折患者,其中男性59例,女性21,年龄20~65岁,平均年龄(50.50±9.62)岁。所有入组患者按AO分类法进行骨折分型[1]:其中A1型23例,A2型17例,B1型9例,B2型7例,B3型13例,C1型11例。33例骨折发生在胫骨中段,29例发生在胫骨中远端,18例发生在胫骨中近端。闭合性骨折45例,开放性骨折35例。所有入组患者随机分为2组,每组40例。其中A组患者接受交锁髓内钉治疗,B组接受锁定钢板治疗。

纳入标准:①骨折部位明显疼痛及肿胀,患处发生功能障碍并可探及骨摩擦音等,X线检查确诊为胫骨骨折,包括胫骨干骨折和胫、腓骨骨折;②身体状况良好并可耐受手术治疗,无休克、无血液系统疾病、无严重脏器功能损伤;③入院前1年内无其他骨折史;④年龄≤80周岁,意识清晰,无智力及精神障碍,可有效沟通;⑤本人或家属同意本研究,并签署知情同意书。

排除标准:①严重肝肾功能不全患者、恶性肿瘤患者、休克患者、合并感染性疾病患者;②同时合并其他部位骨折,以及既往存在胫骨骨折史患者;③病理性骨折、陈旧性骨折或粉碎性骨折患者,易发生延迟愈合或不愈合者;④骨折部位受到严重污染患者。

1.2 治疗方法

1.2.1术前准备

所有患者常规给予跟骨结节牵引,X线拍摄患侧胫腓骨全长正侧位片,利用CT平扫测量胫腓骨全长并行三维重建,根据结果估算患侧胫骨长度及髓腔宽度,从而估计须使用髓内钉的长度及直径。检查患侧足背动脉搏动以及血管末梢血运情况,同时观察下肢皮肤是否有感觉减退,或足踝、足趾等部位是否发生活动受限,从而判断是否发生重要的神经、血管损伤。对患者进行全面评估后,方可行手术治疗。术前半小时常规予抗生素静脉滴注预防感染。

1.2.2手术方法

A组:全麻或硬腰联合麻醉,患者仰卧位,患肢屈膝70 °~80 °,止血带止血,手法复位满意后,牵引小腿,并在髌韧带内侧缘作纵形切口(5 cm),向外牵开髌韧带,暴露胫骨斜坡。在胫骨平台前缘偏下0.5~1.0 cm处开孔。导针穿过近端骨折段后进行扩髓,穿过远端骨折段,直达髓腔远端踝部。利用锁定瞄准器将交锁髓内钉拧入骨折远近端,固定满意后关闭切口。

B组:全麻或连续硬膜外麻醉,患者仰卧位,患肢屈膝70 °~80 °,止血带止血。以胫骨骨折处为中心作10 cm弧形切口,切开深层静脉筋膜,避免切开骨膜,复位后将加压钢板置入胫骨后外侧,使用双皮质螺钉及拉力螺钉将骨折碎块固定,根据患者情况植入自体骨,放置负压引流,缝合伤口。

1.2.3术后处理

所有患者术后常规抗感染时间控制在24 h内,术后24~72 h拔除负压引流管。患者术后第1天待麻醉清醒后,给予下肢肌肉静力性等长收缩训练;术后第2天起在床上行主动屈膝、屈伸踝关节、CPM机辅助下被动屈膝等运动;术后1~3周可借助助行器下床。对于术前有严重骨质疏松或年龄较大的患者,若术后身体状况较差,下床活动时间可适当推迟。

1.3 观察指标

记录两组患者一般资料,包括吸烟史、饮酒史、糖尿病、高血压等;记录两组患者手术时间、住院时间、术中出血量、术后负重时间、骨折愈合时间,统计治疗优良率以及术后并发症发生率。

分别于术前、术后1个月和3个月采用 Olerud-Mdander 踝关节评分(OMAS)、欧洲五维健康量表(EQ-5D)评价患者功能恢复和生活质量水平,分值越高,表明踝关节功能和生活质量越好[2-3]。

所有患者分别于术后48 h取空腹外周静脉血3 mL,检测抗炎因子白介素-10(IL-10)、白介素-35(IL-35)、转化生长因子β(TGF-β)、促炎因子干扰素γ(IFN-γ)、白介素-1β(IL-1β)、IFN-γ。

所有患者于术后1个月取空腹外周静脉血3 mL,检测骨代谢生物标志物含量,其中骨形成生物标志物包括:骨碱性磷酸酶(BAP)、Ⅰ型前胶原氨基末端前肽(PⅠNP)、骨保护素(OPG)、骨钙素(OC);骨吸收生物标志物包括:抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)、血清Ⅰ型胶原交联N-末端肽(NTX)、组织蛋白酶K(Cat K)、脱氧吡啶啉(DPD)。

1.4 疗效标准

术后定期拍摄胫骨X线片,对骨折愈合情况进行评估,若观察到骨折线模糊、有连续性骨痂通过则为骨折愈合。

骨折临床疗效的判断标准[4-5]:优,膝关节恢复情况好,可完全伸直,屈曲度>120 °,行走功能恢复正常且无疼痛感,骨折部位无成角、旋转等畸形,下肢缩短长度<1 cm;良,膝关节可基本完全伸直,屈曲度90 °~120 °;行走基本恢复正常,但有轻微疼痛感,骨折部位旋转度<10 °,下肢缩短长度为1~2 cm;可:膝关节伸直功能恢复较差,屈曲度60 °~90 °,行走距离短且有明显疼痛感,骨折部位旋转度10 °~20 °,下肢缩短长度2~3 cm;差,膝关节伸直功能恢复很差,屈曲度<60 °,休息时小腿部位存在明显的疼痛感,须靠支持物行走,骨折部位旋转度>20 °,下肢短缩长度>3 cm。优良率=(优+良)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 两组患者一般资料比较

A组患者年龄31~65岁,平均年龄(50.30±9.14)岁,男30例、女10例。有吸烟史者6例、饮酒史者5例。合并糖尿病7例、合并高血压6例。根据AO分型:A1型11例、A2型9例、B1型5例、B2型4例、B3型6例、C1型5例。根据骨折部位:胫骨中段16例、胫骨中远端15例、胫骨中近端9例。根据骨折类型:闭合性骨折23例、开放性骨折17例。

B组患者年龄27~65岁,平均年龄(50.70±10.20)岁,男29例、女11例。有吸烟史者7例、饮酒史者4例。合并糖尿病5例、合并高血压7例。根据AO分型:A1型12例、A2型8例、B1型4例、B2型3例、B3型7例、C1型6例。根据骨折部位:胫骨中段17例、胫骨中远端14例、胫骨中近端9例。根据骨折类型:闭合性骨折22例、开放性骨折18例。

两组患者一般资料无显著性差异,具有可比性。

2.2 两组患者术中资料比较

A组患者手术时间、住院时间及骨折愈合时间均低于B组患者,而术中出血量、术后负重时间明显高于B组(P<0.05)(表1)。

2.3 两组患者术后情况比较

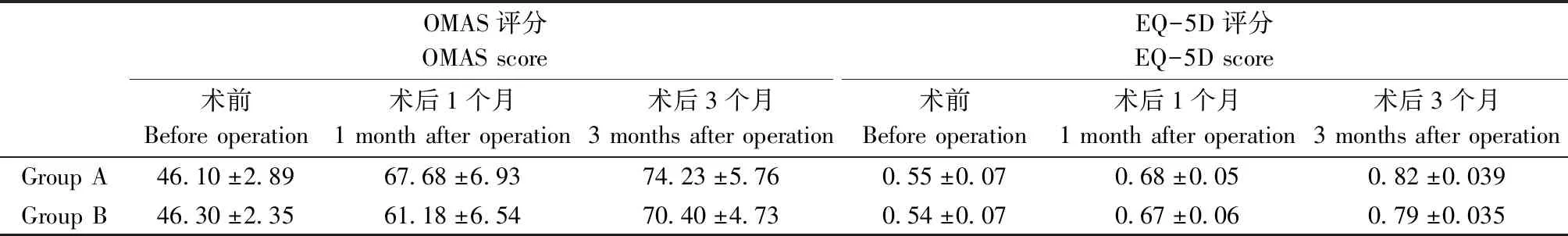

两组患者术前OMAS评分、EQ-5D评分无显著性差异(P>0.05);术后1个月、3个月A组OMAS评分明显高于B组(P<0.05);术后1个月A组和B组EQ-5D评分无显著性差异(P>0.05),术后3个月A组EQ-5D评分明显高于B组(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者OMAS评分、EQ-5D评分比较Table 2 The comparison of OMAS and EQ-5D score of the two groups

两组患者临床疗效比较,A组患者优21例、良13例、可2例、差4例;B组患者优18例、良10例、可3例、差9例。A组优良率高于B组患者(90.0%vs77.5%),差异具有统计学意义(P<0.05)。

两组患者术后并发症比较,A组术后出现畸形愈合1例、切口浅表感染1例、膝关节疼痛1例、内固定物松动或断裂3例;B组术后出现畸形愈合3例、切口浅表感染3例、膝关节疼痛2例、内固定物松动或断裂1例。A组术后并发症发生率低于B组(15.0%vs22.5%),差异具有统计学意义(P<0.05)。

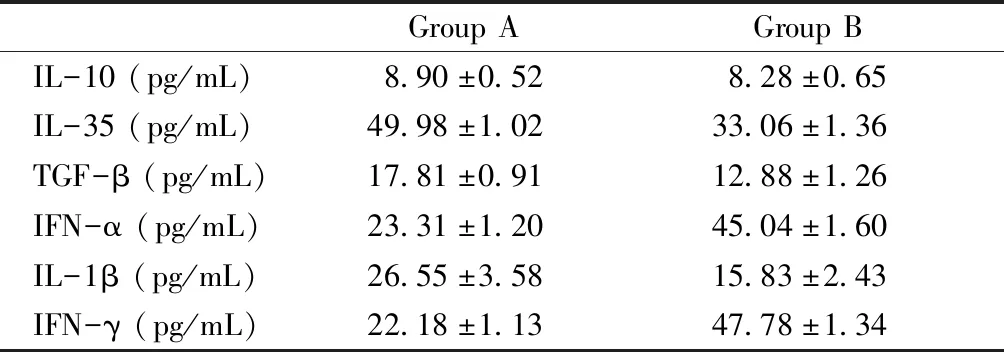

2.4 两组患者炎症应激指标比较

术后48 h,A组抗炎因子IL-35、TGF-β水平明显高于B组(P<0.05),IL-10水平两组无显著性差异(P>0.05);术后48 h,A组促炎因子IFN-γ、INF-α水平明显低于B组(P<0.05),但A组患者IL-1β水平明显高于B组(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者炎症应激指标比较Table 3 The comparison of inflammatory stress indexes of the two groups

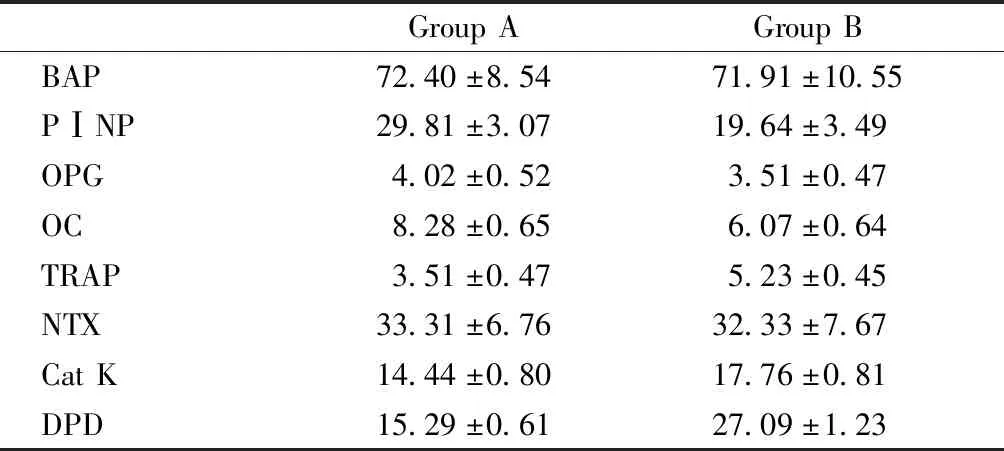

2.5 两组患者骨代谢生物标志物水平比较

术后1个月,A组骨形成标志物PINP、OPG、OC水平显著高于B组(P<0.05),但两组BAP水平无显著差异(P>0.05);术后1个月,A组骨吸收标志物TRAP、Cat K、DPD水平显著低于B组(P<0.05),但两组NTX水平无显著差异(P>0.05)(表4)。

表4 两组患者骨代谢生物标志物水平比较Table 4 The comparison of bone metabolism biomarker level of the two groups

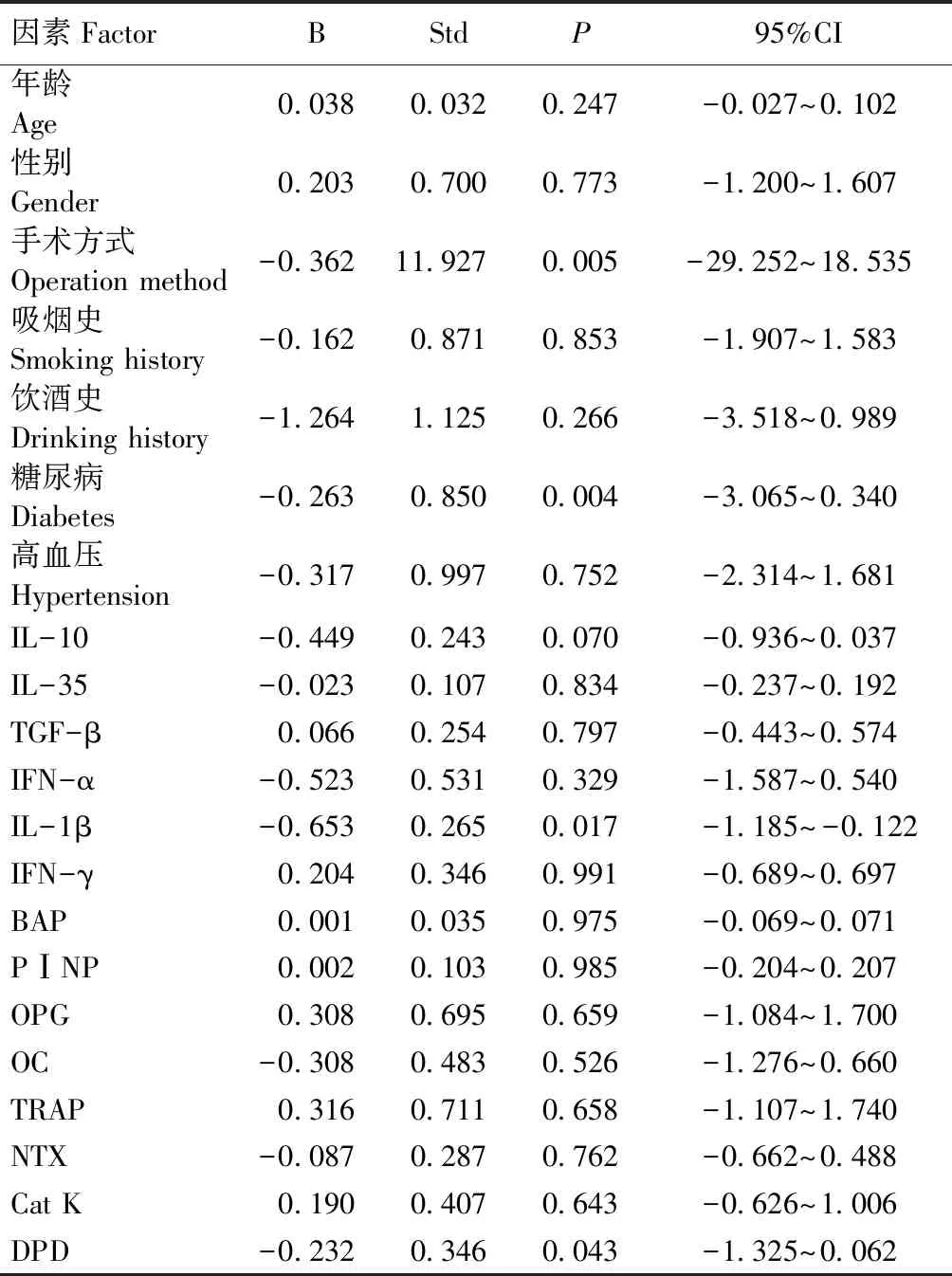

2.6 临床疗效相关因素的多元Logistic回归分析

将入组患者骨折后负重时间作为因变量,将年龄、性别、手术方式、吸烟史、饮酒史、高血压、糖尿病、IL-10、IL-35、TGF-β、IFN-γ、INF-α、IL-1β、BAP、PⅠNP、OPG、OC、TRAP、NTX、Cat K、DPD等作为自变量,进行多元Logistic回归分析,分析骨折后负重时间的相关因素。结果显示,手术方式、糖尿病、IFN-γ、DPD是骨折后负重时间的相关因素,其中IFN-γ、DPD与骨折后负重时间呈负相关(表5)。

表5 临床疗效相关因素的多元Logistic回归分析Table 5 The multiple Logistic regression analysis for the clinical effect related factors

3 讨论

胫骨骨折的治疗方法主要包括髓内钉治疗、锁定钢板治疗等,但目前两种方法的优缺点尚无统一意见[6-7]。部分研究认为,交锁髓内钉为中轴型固定,符合力学原理,骨折治疗的愈合率较高,长管骨骨折可首选该方法;闭合性手术可选用交锁髓内钉,因其可保护胫骨骨折端的相关软组织,且交锁髓内钉抗旋转、抗压缩以及稳定性较好。而锁定钢板治疗是在骨折端的两侧行小切口后插入钢板,不直接暴露骨折端,对骨折周围环境破坏程度较小,可较好保护周围组织血运,且多平面固定稳定性较好,可防止畸形愈合。

本研究结果显示,交锁髓内钉治疗组在手术时间、住院时间、术中出血量、术后负重时间及骨折愈合时间,以及术后并发症发生率等方面均低于锁定钢板治疗组,而疗效优良率高于锁定钢板治疗组。OMAS评分及EQ-5D评分结果显示,术后两组患者评分与治疗前相比均有升高,且术后3个月交锁髓内钉治疗组OMAS评分、EQ-5D评分明显高于锁定钢板治疗组,说明交锁髓内钉治疗胫骨骨折的远期临床疗效更好。但术后1个月两组EQ-5D评分无显著性差异,分析原因可能是由于钢板固定对胫骨骨折短期的负重时间恢复较有利,但远期由于术后并发症等因素而使疗效低于交锁髓内钉组。

相关研究表明,手术创伤引起的炎症因子分泌对骨折的愈合具有重要意义[8-9]。若手术未成功而行二次手术,可对骨质及其周围软组织造成严重创伤,进而扩大机体全身或局部的创伤程度,从而不利于患者预后。手术创伤可诱导单核巨噬细胞分泌大量炎症因子,炎症因子的异常表达是机体创伤的标志,因此,机体炎症因子的表达可衡量手术创伤的严重程度[10]。本研究显示,术后48 h,交锁髓内钉组抗炎因子IL-35、TGF-β水平高于锁定钢板组,促炎因子IFN-γ、INF-α水平低于锁定钢板组。与锁定钢板组相比,交锁髓内钉组的抗炎因子含量较高,而促炎因子的含量较低,更有利于手术创伤的愈合。本研究中两组IL-10水平无显著性差异,而交锁髓内钉组IL-1β水平高于锁定钢板组,可能是由于交锁髓内钉组中3例患者因较早进行负重而发生内固定物松动或断裂,导致切口继发感染,进而引起促炎水平升高。

通过检测相关标志物的表达水平,可较好地观察骨折后骨重建的情况[11-12]。本研究结果显示,术后1个月,交锁髓内钉组PⅠNP、OPG、OC水平显著高于锁定钢板组; TRAP、Cat K、DPD水平显著低于锁定钢板组。本研究结果与李大亮等[13]研究结果具有一致性。以上结果表明,交锁髓内钉组的骨形成水平更高,骨吸收水平更低,更易于平衡骨代谢状态。两组患者BAP、NTX水平无显著性差异,可能是由于交锁髓内钉组3例患者发生内固定物松动而进行再次手术,从而导致指标异常。

多元Logistic回归分析显示手术方式、糖尿病、IFN-γ、DPD是影响骨折术后负重时间的相关因素。对于胫骨骨折患者,建议选用交锁髓内钉的手术方式;糖尿病不利于胫骨骨折手术后的愈合,分析其原因可能是由于糖尿病的糖代谢水平紊乱,高血糖通过PI3K/Akt途径诱导产生活性氧,从而使成骨细胞的增殖及分化作用受到限制,而使破骨细胞活性增强,进而影响骨痂的形成,从而不利于术后愈合[14];IFN-γ与骨折术后负重时间呈负相关,可用于评估胫骨骨折术后炎症因子水平,IFN-γ水平越高,炎症水平越强,越不利于术后愈合;DPD亦与骨折术后负重时间呈负相关,其用于评估术后骨代谢状态更为敏感。

综上所述,交锁髓内钉治疗胫骨骨折疗效更高,术后并发症发生率较低,且更有利于骨代谢生物标志物以及炎症因子的平衡,可作为胫骨骨折的首选手术方式。