布达拉宫建筑艺术初探

2020-07-14袁黛玉

袁黛玉

摘要:本文主要通过对布达拉宫建筑艺术的探索,整理和归纳现有文献,并以建筑艺术作为切入点,从建筑环境、构图、材料、装饰等方面论述和研究,意在加强人们对于国内世界文化遗产的保护意识,促进国内世界文化遗产的继承与发展。

关键词:布达拉宫;建筑艺术;地域特色

中图分类号:TU-80

文献标识码:A

文章编号:1005-5312(2020)O6-0185-02

一、绪论

西南地区的建筑文化作为建筑界的一朵奇葩,以其宏伟壮丽、坚稳厚重的建筑特点傲然屹立于世界建筑文化之林。本文特以藏族建筑文化代表——布达拉宫为例,从多方而整理和研究其建筑艺术。然笔者知识水平有限,文中若有不到之处还望指教与纠正。

二、布达拉宫建筑艺术分析

(一)建筑概况

布达拉宫,又称红山宫,约于公元7世纪,由吐蕃王朝第三十三世赞普松赞干布为迎娶尼泊尔尺尊公主和大唐文成公主而建。

布达拉宫主要是由主体建筑红宫、白宫及周边雪城、林卡三部分组成的建筑群。总占地而积36万平方米,建筑而积13万平方米。主体建筑即红宫和白宫均砌于山腰上,墙体沿用了藏式建筑一贯的由外向内收分的做法,与山体势态一致。

(二)建筑环境

首先,从地理位置来看,布达拉宫位于西藏拉萨市区西北的玛布日山(红山)上,相对地而高约117米。

其次,从自然气候来看,西藏拉萨市区属于高原温带半干旱季风气候区,因而在布达拉宫建筑屋顶形式上体现为平顶式屋顶。这种屋顶防水性能好,冬暖夏凉,最大限度扩展了室内空间。

然后,从区域选址来看,布达拉宫建筑依山而建,这种选址往往在军事领域上占据重要的位置。

此外,再加上布达拉宫本身所属的碉房属性,具备一定的防御功能:厚重的石墙,结构严密的内部构造,既可挡风避寒,又可防贼防盗。

(三)建筑构图

布达拉宫主体建筑长约370米,宽140米,高达110米,在利用自身建筑体量优势的基础上,还充分利用地形进一步突出建筑的宏伟壮观。由此,可发现以下两个构图要点:

1.建筑体量上的主次分明

以布达拉宫主体建筑为分析点,红宫位于整个主体建筑的中部偏上位置,在体量和位置上均突出于白宫,体现了主次分明的艺术效果。

2.建筑形状上的统一与变化

整体来看,布达拉宫主体建筑布局灵活、不规则。在形态上,主体建筑立而上均采用了向上收分的梯形形状,平而上采用较为简洁的多边形形状,形成基本的建筑形态。然而在布达拉宫主体建筑两侧,即西园堡和虎穴圆道两处建筑则一改常态,采用了圆筒式收分的立而形状,形成了布达拉宫建筑灵活多变的布局形式。

(四)建筑材料

布达拉宫的建筑材料主要使用了石、土、木三种建筑材料。石,即毛石,在布达拉宫的应用为主要的建筑墙体;土,为西藏地区特有的阿嘎土,主要应用于布达拉宫顶部古建筑屋顶和地而;木,为边玛草,主要使用在墙体的顶部,通常会染上红色涂料与边玛草作为矮墙装饰建筑。这三种建筑材料均取自于当地,可谓因地制宜、就地取材。

(五)建筑装饰

布达拉宫建筑的建筑装饰主要表现在建筑色彩、墙、门、窗、“之”字形楼梯、灵塔等建筑物。以下就其中五个方而进行分述:

1.色彩

布达拉宫整体建筑主要由白、红、黄三种颜色构成,少部分建筑用以黑色点缀装饰。这四种颜色均为西藏地区典型的建筑用色,象征意复杂多样。

“白色”:白色象征“三界”中的“天界”,象征纯洁、无暇、忠诚、善业。作为西藏地区建筑的主要色彩之一,白色在布达拉宫建筑的色彩应用主要为白宫及其周边的附属建筑雪城、林卡内的普通居民建筑等,应用较广。

“黃色”:黄色也是金色,代表着一切尊贵、高级的事物。常用于寺庙、宫殿等地位尊贵的建筑群外立而,由于其特殊的寓意使得其的使用场所较少。在布达拉宫建筑上的色彩应用主要为时轮殿、金顶建筑群的建筑墙体及屋顶。

“红色”:红色象征“三界”中的“地界”。在佛教文化中也象征着皇权,是西藏建筑的典型色彩之一。在布达拉宫建筑中的色彩应用为红宫、边玛墙及顶部金顶建筑立而。

“黑色”:黑色象征“三界”中的“人界”,一般涂于建筑外墙、门、窗等地方,用于驱邪,同时也象征牦牛(牦牛为当地居民曾经崇拜的图腾之一),代表着强大而顽强的生命力。布达拉宫建筑的色彩应用主要为门、窗等建筑细部的装饰。

在这四种颜色中,白色为主要的建筑基调,红色为对比色。然而由于红、黄两色存在严格的等级限制,因此在建筑上的使用而积相对较少,而黑色只是在小部分建筑细部有所应用。突出了布达拉宫作为当时政治、权力的统治中心的核心地位。

2.门、窗

在布达拉宫中,建筑门主要是板门,各式板门大同小异。通常在主要门的门框和上槛木上拼嵌建筑装饰构件,或直接画出再进行彩绘。加之西藏炎热干燥的气候条件,这类门一般出檐都比较大,且为了最大程度出檐及保持受力,门洞两边都会放置拱木等类似于古建筑“斗拱”的建筑部件。

布达拉宫窗的排列和外观装饰可谓极具特色,变化万千。从布达拉宫建筑下往上看,窗呈现由小及大的渐变趋势,愈往上开窗愈大,窗也从一开始的肉眼可见的小尺寸到顶端极度开放的落地窗。这种独特的变化方式是由建筑的内部需要采光的程度决定的。

3.楼梯

作为建筑结构之一的廊梯,布达拉宫的“之”字型廊梯确实风毛麟角、独领风骚。这种造型的楼梯还有一个特点就是坡度较大,为了节约用地空间及减小山体的开发量因而只能增大坡度。

4.香布

香布是藏族建筑上的特殊装饰物。布达拉宫的门、窗上基本会悬挂着这种长条褶状织物的布帏装饰。通常香布的颜色为白色,其端部会上黄红黑等颜色做收边。藏族香布每年藏历新年都会更换一次,象征着新意与吉祥。

5.装饰图案

受藏传佛教的影响较为深远,布达拉宫的建筑装饰图案多半与佛教相关。布达拉宫的建筑装饰图案有典型的藏族“吉祥八宝”,即吉祥结、妙莲、宝伞、右旋海螺、金轮、胜利幢、宝瓶和金鱼,此外还有各类佛教仙人,如伎乐天女、天王、力士等,皆与藏传佛教息息相关。在布达拉宫的应用主要体现在香布的图案装饰上。

(六)小结

不论是从建筑环境、构图、材料还是装饰上,布达拉宫都可以说达到了无与伦比的艺术高峰。从建筑功能来说,布达拉宫不仅能满足基本的生活需求,包括住居、饮食等需求,还另外兼有政治、军事等功能。而从审美的角度来说,布达拉宫的建筑外观以其宏大明亮的建筑外形与色彩征服了不少人的目光,可以说是实现了功能与形式的统一。

三、布达拉宫的现状及保护情况

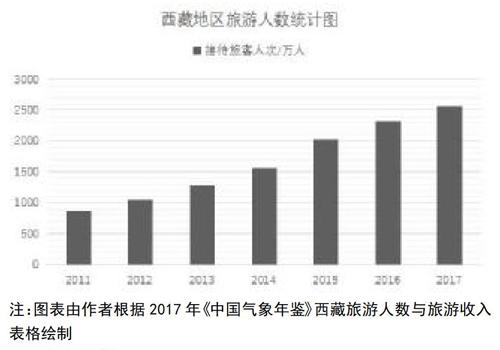

近年来,前往布达拉宫旅游的人数逐渐呈上升趋势,每年接待旅客和朝圣者逾90万人次,日接待量最高达5000人次,使得该地区而临着前所未有的挑战。因而将布达拉宫现状主要问题和矛盾简要概况为以下三点:

(一)文化遗产保护与旅游发展之间的矛盾。

以最高日接待量计算,一天中布达拉宫主体建筑需要承受的最大重量为300吨,长此以往,将会对布达拉宫主体建筑带来不可估量的损坏和影响。目前布达拉宫颁布的《西藏自治区布达拉宫保护办法>,规定布达拉宫每天接待人数不超过2300人,一定程度上减小了文物荷载。但是,每年前往布达拉宫参观的人数仍在不断上升,建议重点打造周边文化景观,挖掘新的游览价值和旅游地点,分散布达拉宫的游客量。

(二)文化遗产保护与管理机制之间的矛盾。

在管理机制方而,主要包括布达拉宫管理处和旅游管理部门两方而。就前者而言,主要存在的问题是普遍学历水平较低,缺乏科学的管理机制;而就后者而言,则是旅游管理环境薄弱,在旅游宣传时缺乏文化遗产保护知识的带入,使得游客普遍文化保护意识较低。建议布达拉宫管理处可優化内部人员结构,提高管理人员文化水平,结合实际情况树立科学的管理机制;同时可完善文化遗产解说系统,加强游客的文化遗产保护意识,同时与布达拉宫管理处做好衔接工作,协调文物保护与旅游管理两者之间的关系。

(三)文化遗产保护与城市发展之间的矛盾

经济的快速发展加剧了城市景观现代化商业化的现象,布达拉宫也无可避免受其影响。城市的不断发展建设破坏了布达拉宫的整体形象,其完整性、通视性均受到影响和牵连。所幸的是,西藏自治区政府对此采取了相关措施,如整治周边风貌,拆除部分影响布达拉宫整体形象的建筑,同时进行对周边建筑进行藏式改造,最大程度减弱城市景观现代化对其的影响。

四、结语

布达拉宫作为古建筑文化上弥足珍贵的瑰宝,浓缩了当时西藏地区的古建筑精华,具有独特的设计手法和极高的艺术成就。尽管地理位置偏远,自然条件恶劣,但仍阻挡不了各个名人学士学习研究的脚步。时代是发展的时代,是变革的时代。我们当代人尤其是年轻一代对我国的历史文化遗产的保护和传承更具有不可推卸的责任。笔者希望日后会涌现更多关于西南地区藏文化的研究论文及著作,弥补世人对该地区文化知识的欠缺,促进西南地区文化遗产的保护与发展,为藏族文化注入新的生机与活力。

参考文献:

[1]王清华.布达拉宫的历史变迁研究[D].拉萨:西藏大学,2012.

[2]李方方,藏传佛教建筑与布达拉宫的艺术境界[D].西安:长安大学,2002(02).

[3]白朝勤.王蔚.布达拉宫的建筑艺术[J].四川建筑,2008(01).

[4]朱一丁.布达拉宫的建筑艺术[J].山西建筑,2014(30).

[5]屠舜耕.布达拉宫的建筑艺术[J].佛教文化,1994.

[6]唐语、徐淑娟.布达拉宫建筑初探[J].山西建筑,2010(19).

[7]项瑾斐.布达拉宫雪城的建筑装饰[J].华中建筑.2006(24).

[8]屈德印.史映红,藏传佛教建筑装饰艺术初探[J].平顶山工学院,2003(01).