具身教学场的理论建构

2020-07-14王志文

王志文

摘要:从要素组合的视角很难解决氛围好内容匮乏型和氛围差内容充实型课堂所出现的问题。究其原因是因为教学过程是一个完型过程,需要在行为情境和氛围情境所构成的教学场中形成氛围,在二维表征的知识目标中确立方向,在具身参与的情境下建构以学生为中心的具生教学场,通过不同场景化的行为情境串联教学过程,营造最适宜实现教学目标的环境氛围场。

关键词:教学场;具身学习;行为情境;环境氛围场;布鲁姆分类法

金课之所以是金课,理由也许只有一个,水课之所以是水课,却总是有千万种理由。现实教学中,有四种类型的课堂,第一类是氛围好内容充实型,这类课堂教学氛围融洽,教学目标能在教学内容承托下一一实现,这就是金课。第二类是氛围差内容匮乏型,這是最没有底线课堂,教学内容空洞,教师态度不认真,学生昏昏欲睡。第三类是氛围好内容匮乏型,教师语言诙谐,擅长表达,讲授内容都是奇闻异事、笑话段子,课上欢声笑语,其乐融融,但课后就没有课后了。第四类是氛围差内容充实型,教师严谨认真,严格按照教学法按部就班,备课努力,上课认真,课上信息量巨大,但学生昏昏欲睡,课后一头雾水。这里,主要探讨如何把第三类和第四类课堂打造成金课课堂。在对以上两类水课的改造过程中,通常使用的方法是演绎,也就是把没有的要素全部加进去,并希望在要素完备之后水课变金课。碎片化的看待教学,要素叠加的演绎方法很难从根本上解决问题。对于学生的学习效果而言,一方面,其个性特征、先验体验和学习环境都会对学习效果产生影响,另一方面,教学要素是整体存在的。换言之,课堂所呈现的面貌和意义是整体的,而不是局部的叠加。通过格式塔心理学的角度看,课堂是一个由主观世界主宰、由客观世界构成的连续综合体,是由教师和学生所体验的主观意义统驭的一个独特、整体的空间。本文接下来将从知识构成和学生参与两个视角来解构空间。

一、知识目标的单向度描述到二维表征

布鲁姆分类法提出的理念是以“学生的学习成果需由老师指导而完成”为依据,并由了解(knowledge)、理解(comprehension)、运用(application)、分析(analysis)、综合(synthesis)和评价(evaluation)六个方面构成。最初试图解决的问题是,第一,在学习目标上能在不同学科的师生之间、教师之间、学生之间通用,并能以此建立评价标准;第二,需要具有较高的适用性,能同时用来评价教学内容的宽度与教学目标的广度,哪怕小到一个知识点的学习也可以到一门课程和一类人才培养目标都能适用。分类法推出之后被翻译成了30多种语言,运用极广。但在使用过程中,教师发现其六个层次的用语都是名词,易导致以“教”为中心,而忽略了学生诉求。学生也容易把自己当成旁观者,对教师苦口婆心的讲授冷眼旁观。也有学者批判布鲁姆分类法仅仅关注了教学目标,而对学习过程没有刻画。于是有学者提出了马扎诺分裂法和“双基”等理论,但囿于其抽象性和操作性,这些理论在教学实践过程中并未被广泛接受。可见,最初版本的分类法是单向度的,表现在强调客观的教学目标,教师对学生的单向关系和学生对知识的单向度习得关系。

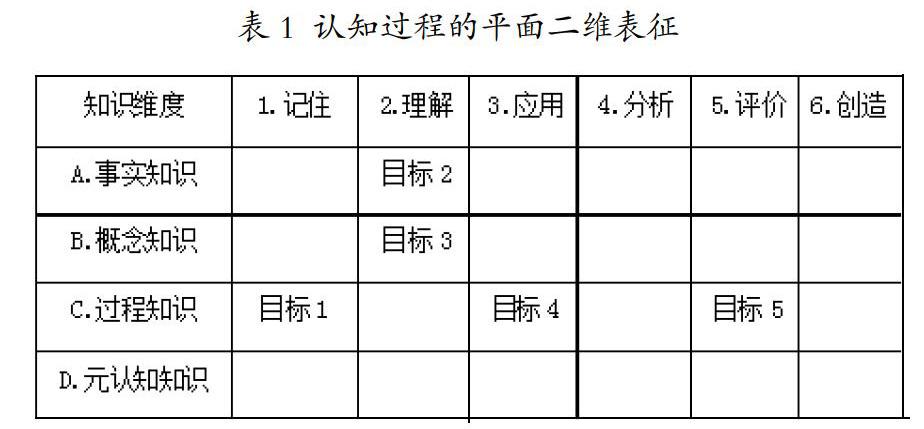

鉴于此,布鲁诺博士和卡瑟瓦(Krathwohl)博士修正了分类法,把单向度教学目标和知识描述进行了二维表征,包括知识维度和认知过程的维度。知识维度,将知识类型分为事实知识(Factual knowledge)、概念知识(Conceptual knowledge)、过程知识(Procedural knowledge)和元认知知识(Metacognitive knowledge)。另一方面,从认知过程的维度将原来的名词修改成了动词,让学生从主动能动的视角去理解学习目标,把其分为记住(remember)、理解(understand)、应用(apply)、分析(analyze)、评价(evaluate)和创造(create)六部分。这样对知识的学习既可以从教师的角度进行备课,也能从学生的学习效果进行测量,对课堂教学效果进行评价。修正后的布鲁姆分类法将课堂教学目标的描述从之前的一维线性结构转变成了二维平面,横坐标是认知维度,纵坐标是知识维度(如表1)。所有课堂教学的目标都可以对应到此表中的一个或多个坐标点。以酒店管理概论课程中服务管理章节“L.E.A.R.N.模型与客户服务”而言,学生需要达到的教学目标包括:记住服务补救的流程(C1)、理解流程中每个环节的内涵(A2,B2)和服务补救的概念(B2),能将服务补救的处理流程应用到其他服务失误情境中(C3),最后能客观评价其他小组同学在服务失误后的补救行为(C5)。

可见,知识类型与以学生为中心的目标描述把课程目标从单向的简单目标描述,转化成为了一个有广度和深度的二维目标系统。从知识层面上看,布鲁姆分类法已经比较全面地把知识进行了系统的目标化,但是本体论上还是在对知识进行研究,并没有关注习得知识的主体。换句话说,相比传统的单向被动型分类法,二维分类法虽然更加全面的覆盖了知识类型和目标描述,但是并没有真正地走向学生,以学生为中心。究其原因是——建构理论还是以传统的认知科学为基础,在本体论上并没有发生变化,所以还是徘徊在“以学生为中心”的外围。

二、以学生为中心的具身行为情境

教育过程中认知研究经历了“扬心抑身”到“身心合一”的发展阶段。扬心抑身认为教学是促进心智发展的高级过程,与身体欲望、感觉运动等低级过程无关,表现出强调精神培养、贬低或排斥身体需要。如柏拉图认为身体是充满色欲、情欲、肉欲、食欲和贪欲的地方。中国传统文化中的“头悬梁、锥刺股”则认为身体是认知过程中的阻力。直到梅洛·庞蒂提出身心合一,王阳明提出心外无物,标志着身体在认知过程中的作用已经与心智相结合了。具生将以一种全新的方式看待学生怎么学习、教师怎么教学和学校怎么组织。身体从教学的“边缘”地位上升到了“中心”地位。具生认知强调身心一体轮,强调身体与认知是统一的。

传统意义上的哲学研究领域,相比身体,心智作为探究主体更加具有优先性,学者们对心灵的研究也比对身体的研究多了很多。直到20世纪,身体哲学逐渐成长为哲学中的主导范式。最具代表性的著作就是梅洛·庞蒂的《知觉现象学》。他指出知觉是实践性的身体涉入,所有的体验、联想、想像、回忆等都与人的身体要素、身体构造和身体功能紧密相关。具身理论(Theory of Embodiment)以诠释性的视角理解人类获取外部世界知识并将其建构为内部概念系统理论,模拟、情境性的行动和身体状态对任何心理行为的作用是其关注的核心。因此,身体不仅仅是认知发生的场所、载体和生理机制,而是人类习得知识的核心。具身行为情境的基本含义就是认知对身体参与的依赖性,身体参与包括身体所处的环境和生物体主观意识互动过程。

具身行为情境的特征包括具身性、情境性、生成性、赋彩性和实质性。具身性强调以身体和身体经验为中心,根据学生参与程度可以划分为“非具身”“弱具身”和“强具身”三个程度。“非具身”产生的背景是新兴的人工智能研究,强调外部信息通过感观抽象成为语义符号,人们通过符号表征客观世界,并认为认知是一种对符号性表征加工操作的计算过程。这个阶段身体和心智虽然有因果交感的关系,但是心智是自主的、独立于身体而存在,中性的身体仅仅是个载体或容器,容纳和承载了心智。同一类心智可以存于不同性质的身体中,同一身体可以容纳不同性质的心智,两者可以分离。“弱具身(weak embodiment)”“强具身(strong embodiment)”认为心智和身体并没有明确的界限,我们和身体的关系不是分离的,而是一个整体,意识体验会被刻写在我们的肌肉里,具身性强调身体对记忆、学习和思维的作用。情境性不仅要求校舍建筑、环境装置、教学设施等物理情境,还要求物理和文化环境的互动,进而产生学习气氛和课程文化。赋彩性是指在主观意识发生变化之后对身体认知的影响。比如欢乐的课堂氛围与沉闷的课堂氛围都会对在这个情景下的身体产生影响,学生带着不同的情绪进行学习就是一个赋彩的过程,可以是正向赋彩,也可以是负向赋彩。生成性强调的是在具生的过程中认知,是心智、身体和环境的动态耦合和互动自然生成的过程。而实质性的提出则是为了规避教育运动中的进步主义,防止行为主义化、形式化和感情用事的唯我论。要求课程需要有主题,要符合学科培养目标,要与学情匹配,并有计划的组织教学。

三、具身教学场理论模型的建构

格式塔(Gestalt)在德语中有两个含义,一指物体的形质、形状或形式;二指一个具体实体及其拥有的特殊形状或形式特征。格式塔表示物体及其形式与特征。当一个人望向窗外,看到的是树和天空的意义,而不是亮度、色调、线条、面积等要素的意义。换句话说,感觉元素的聚合就形成了新的事物,新事物的整体比构成它各部分的总和多,对新事物的知觉也就要比能视觉看到的东西多。因此格式塔心理学强调“结构完整的场”与行动主体的主观能动性,也就是在认知过程中环境和个人能动性共同影响着认知过程。勒温用心物场的概念进行了总结,认为个体行为的表象之后有着决定行为的内在动力,这种力量就是心理场,是行为主体的主观环境,是在一定时间内决定个体行为全部事实的总和。可以用公式B=f(P,E)表示。B是个体行为,P是人,包括人的遗传性、能力、个性和健康状况等。E是环境,指人所处的社会状况。考夫卡把影响认知的环境分为地理环境和行为环境两个方面。地理环境是现实中的具体环境,行為环境则是主观意象中的环境。这一观点得到了美国实用主义学者威廉·詹姆士和约翰·杜威的认可,认为“人类行为是一系列身体互动,它们浸入于构成体验的有机体与环境相互作用的持续流动之中”。综上,可以建构具身教学场的理论模型,如图1。

具身教学场理论模型是描述和解释“教—学”行为的概念型模型,本质上强调以学生为中心、以具身行为情境和环境氛围场为要素,通过不同类型的行为情境串联起来而成的教学空间。具体特征有:

教学场具有情境性。不同的教学目标有不同的最佳实现情境。如记住和评价行为情境对环境氛围的要求就会不同。记住行为情境要求权威性氛围,以教师讲授为主,语言要求精练,客观环境要求较低;评价行为情境的实现要求民主型氛围,以教师讲授为辅,以学生参与为主,需要激发学生思维,互动碰撞观点,要求的客观环境最好是圆桌或者小组面对面的座位方式,需要引入现实情境,形成交流的气氛。

环境氛围场是学习系统的组成部分。环境氛围的构成是符合格式塔完型观的,也就是整体的感觉起到了至关重要的作用。权威性教师更容易营造出权威性的氛围,而民主型的教师则容易营造民主的氛围。教师是教学场的主导角色,对环境氛围起到关键性的作用。其他还起作用的包括学生个体间、小组成员间、小组间的关系,教室、座位、装潢等物理环境。环境氛围场对学习具有双向效应。符合行为情境的环境氛围场对教学有积极效应,相反则是消极效应。如课堂上由于讨论已经形成了争锋相对、各抒己见的氛围,这对应用、分析和评价行为情境是有积极效应的,而对记住和创造行为情境则有消极效应。

教学过程是身体在有限时间压力下与环境氛围的互动。时间在教学场中形成张力。现实生活中的案例时间跨度大,理论淡化了时间维度,是抽象的,而这些必须在有限的时间内实现教学目标。身体是理解学习的基础,学习的最终目标是为了创造。身体在不同的行为情景之下参与的方式是不同的,如记住行为情境参与的主要方式是聆听(Listen),理解行为情境参与的方式是应答(Answer),应用、分析行为情境的参与方式是对话(Dialogue), 评价和创造行为情境主要参与的方式是批判(Critical)和辩论( Debate)。聆听是起点,也是“记住”的基础,这个层次主要是传统的讲座模式,要求讲的精彩、听的用心。应答是根据教师所讲、课本所书、个人所记,就特定的问题进行思考并表达自己的观点,对应“理解”的层次;对话要求把理论知识活学活用,要在团队中与人探讨,从不同视角结合,在不同情境下结合主体、环境、关系等具体要素去“应用”习得的知识;批判是把所学知识纳入了自己的理论体系,能够对类似情形进行“分析”和“评价”,判断是非优劣;辩论是创新知识的过程,是要学生在思辨和争论的过程中不断完善自己,并创造知识财富。

参考文献:

[1]张春莉,高民.布鲁姆认知领域教育目标分类学在中国十年的回顾与反思[J].华东师范大学学报(教育科学版),1996,(1):57—70.

[2]克里斯·希林著,李康译.身体与社会理论(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2010.

[3]杨大春.从身体现象学到泛身体哲学[J].社会科学战线,2010,(7):160.

[4]叶浩生.身体与学习:具身认知及其对传统教育观的挑战[J].教育研究,2015,36(4):104—114.

[5]宋岭,张华.具身化课程的核心特征及其故事性建构[J].课程.教材.教法,2019,39(2):37—43.

编辑∕姜雯