非机类工程制图空间思维能力培养的实践探究

2020-07-13方波,向福

方 波,向 福

(黄冈师范学院 生物与农业资源学院,湖北省高等学校生物实验教学示范中心,湖北 黄冈 438000)

工程制图作为生物工程专业的一门基础课程,为生物工程设备和工厂设计、发酵工程等后续专业课程的学习作铺垫。而该课程是本专业获取图学知识的唯一来源,因此起着重要作用。制图课程的学习,关键在于培育学生建立起良好的空间感[1-2],本文通过分析非机类专业工程图学课程的教学现状,引导学生善用形象思维去洞悉生活中的几何场景增进空间感,以心理认知过程为出发点[3-4],重构课程知识体系[5-8],设计了从三维(体)到二维(图)的正向读图、绘图训练,再培养从二维到三维的逆向空间思维过程[9-12],借助课件动画、实体展示、三维软件等教学手段演绎,激发学生在少学时下较快掌握工程图学课程的精髓,进而能从容绘制和阅读工程图。

1 非机类工程图学课程教学现状

近年来,有些学校积极响应地方高校应用型人才转型改革的需求,省级专业综合改革试点生物工程专业采取了多种举措,如:修订人才培养方案,注重创新意识培养,加大课程实践的比重。其中工程制图理论与实践学时占比由2∶1调整为1∶1,旨在提高学生的实践操作和创新意识,在总课时不变,理论课时锐减的情形下,如何巩固学生对图学理论知识的掌握成为改革的的难题。纵观国内各高校,机械类制图课改革早已取得了实质性进展,而非机类专业的制图课程改革步伐稍显缓慢,有些只是删减机械类制图的部分章节或重新组合,其知识点杂,层次乱的状况并没有改观,而体现专业需求的制图内容又较匮乏,比如发酵罐、管道、工厂设计等内容很少系统性地涉及。这种治标不治本的改革仍需大量学时讲授,为完成教学任务,甚至有教师占用实验课来讲述理论知识,未能精准的将人才培养理念渗透到课程体系中,导致部分学生对图形望而生畏,对习题一筹莫展。学生在少学时下如何学好工程制图,关键在于精炼知识框架,并引导学生攻破立体空间,达成良好的空间思维能力。

2 善用立体感观察并思考生活、学习中的几何场景

2.1 立体感源于生活,立体构造无处不在

本课程人才培养的素质目标是形体、空间思维能力的达成及实践创新设计能力的体现。其核心是培养空间思维能力,它要求人们在看待事物现象时,有意识地从“上、下、左、右、前、后”等空间方位探索,跳出点、线、面的束缚,充分“立起来”思考。生活中的物体构造几乎都是跃出平面,迈向空间的情形,如:城市交通枢纽——立交桥,它是在道路交汇处建立起纵横交错、上下分层、多方向互不干涉的陆地桥。使车辆免除红绿灯管制而畅通无阻,从而避免了交通拥堵,还有近年来兴起的4D、5D电影,AR/VR虚拟现实技术,给观众带来了前所未有的视觉冲击。立体思维在科学研究上推动着社会发展进步。

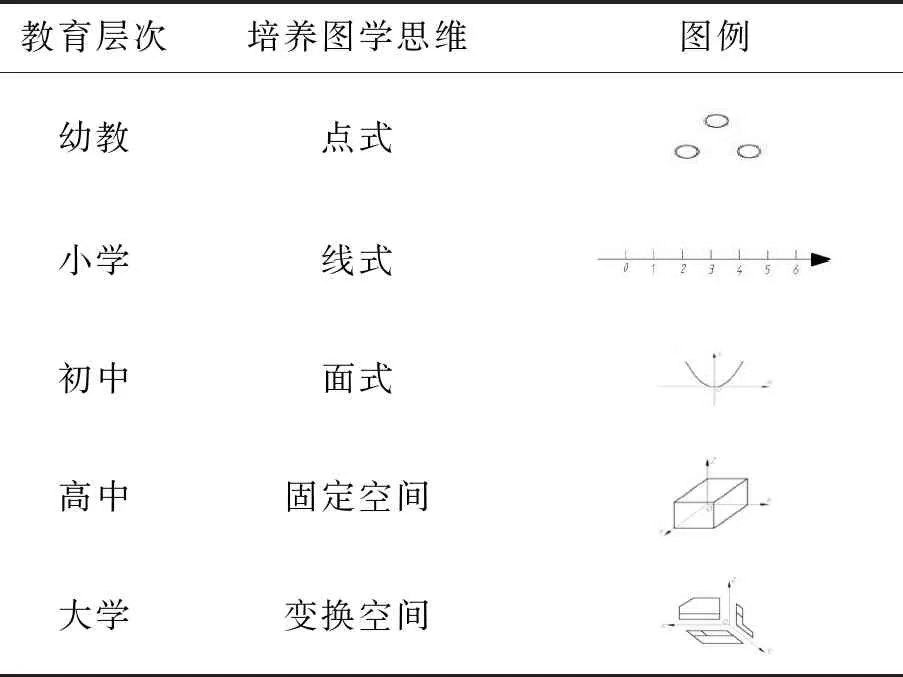

2.2 几何图学思维能力的培养阶段

生活中的立体思维在图学上称为空间思维[13-14],它是基于点式思维、线式思维、平面思维等之上而产生的,几乎贯穿于理工类教育的全阶段(表1)。点式思维是立体思维的开端或起点,当人们在确定研究方向,捕抓思维对象时,一般会将注意力集中在思维的某个中心点上,它既无长度,又无宽度,也无高度,这种思维从幼儿就开始启蒙。线式思维是点式思维的延伸或扩展;具有单一性和定向性的特征,这种思维涵盖了小学教育。面式思维是基于线式思维沿着纵横方向延展开的情形,包括固体空间。用不同的方式和方法来解答,相对达到认识的某一方面,但它仍然局限于一个特定的平面来描述,这种思维贯穿初高中教育。当上升到变换空间思维时,就要观察理解对象的各方要素,并找出要素间的相互联系,从多方面对研究对象的内外、纵横交错结构,进行全方位分析,以获得无片面性的整体认识。例如:在讲授三面投影的形成时,就地取材,利用教室里的黑板面(V面)、地面(H面)、侧墙面(W面)组成三面投影体系,然后引导学生从正前向正后、正上向正下、正左向正右三个视角观察讲台的形状结构,尝试绘制其投射的轮廓并标注尺寸,进而提出问题:“为什么要分别从三个方向绘制投影,而不直接绘制讲台的立体形状,意义何在呢?”通过这种实地场景,虚实结合,让学生更好的理解立体切换到投影的过程。变换空间思维下所呈现出的图学研究易于表达和交流,在工程中广泛运用。

表1 几何图学思维培养阶段

2.3 善用立体思维解决生活中的图学问题

在第一次课前预设了两项任务:在草地上栽种四棵小树,如何种才能使任意两棵树间的距离相等?另一项任务是要求同学们拍摄主教楼的外部全貌。一些学生试图画很多几何图形来寻找解决方案:正方形、菱形、圆形、椭圆形……然而,无论什么图形都不对。这时,一个学生给出了答案:“将其中一棵树种在坡顶上,只要这棵树与其它三棵树间构成正三菱锥(正四面体),就符合要求”。随后又让学生展示出各自拍摄的教学楼全貌,“有没有同学想到拍摄楼顶的样貌?”学生们一片哗然,看似站在地面不同方位拍摄就能完成任务,但却忽略了被视线所遮掩的楼顶,诚然受客观条件限制不易完成,但其仍是教学楼外貌的一部分。从这两项小任务中可以看出,思维活动中,人们习惯受过去生活经验和现有思维方式的影响,对于未接触过工程制图的学生来说,平面几何是他们较熟悉的知识,直观可见的几何元素成了他们思考问题的局限,缺乏从多个维度、视域、全局性等因素上整体思考,大脑和视野没有跃出平面,变换到立体空间,于是也就想不出全面的答案。

3 重构课程知识体系,培育科学图学思维

3.1 从心理认知过程出发,重构课程知识脉络

受交叉学科方向的影响,生物工程专业课程繁多,学生需要在不同的课程中来回切换思维模式,工程制图不同于其他概念性、逻辑性较强的自然科学类课程,需摒弃掉肉眼看到的平面轮廓,以及局限于某一个方位思考,应建构起立体感,延展到空间各方位去研究对象。通过假想站在不同的方位去观察,经过大脑加工,挖掘出“体”的特征后再将其重组。面对理论课时减少,且近年来该专业女生居多的现状,很多同学最大的问题就是图形看不懂,导致不知如何动手绘图。究其原因,运用空间思维解决问题的能力没有养成。为避免传统机械类与非机类制图在教材、教法和教学对象上混淆, 在教学思路上,结合本科生特点和人才培养目标,作者按照人们对外来事物的认知和掌握规律,从心理学角度切入,打破常规知识脉络,有的放矢,重新建构科学的知识体系(表2),从根本上解决当前理论课少学时的尴尬。

表2 生物工程专业工程制图知识体系

实践发现,单独的点、线、面投影等内容学生最先接触,理论概念繁多,且较为枯燥和抽象,因此,直接先进入“体”的认识,在“体”上进行点、线、面分析,化抽象为直观。选择生活中的物体为载体,从简单到复杂,从感性认识到理性分析,从直观感受到抽象归纳,激发学生学习兴趣。按照将直观的物体“压缩”为平面图形,再从平面图形延展出“体”的培育过程,循序渐进的培养空间思维,最后达成运用抽象、美学思维来进行专业零部件布图和工厂设计等专业制图,同时基于专业特点,弱化了标准件及轴测图章节。

3.2 采用多种手段教学,提升图学空间思维能力

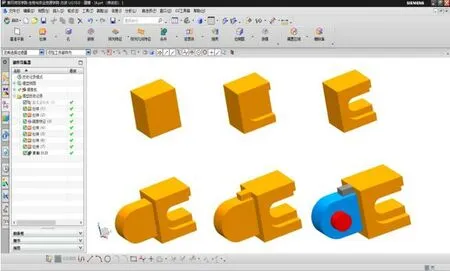

在具体教学中,培养学生图学空间思维能力过程如图1所示,载体选择上,由简入繁,按照基本体、叠加体、切割体、复合体的先后顺序进行剖析。学生一开始并没有建立起实物和投影间的匹配关系,所以首先从生活中比较规则的实物引入,如:让学生绘制课本的三视图,学生可直观地从三个视角观察并快速绘制出三个长方形;利用粉笔盒、水杯、球等简单物体,分析其组成的线和面。选择使学生看得见,摸得着的载体,从而激发学生进一步探究的欲望。然后选取具有代表性的叠加体和切割体模型,或者利用Solidwoks、UG等三维设计软件剖析载体各组成部分形状和表面间的相对位置,最后进行复合体的探讨。通过形象直观的感受在脑海中构型出立体,并从三维模型中逐步抽象出各方位的投影。

图1 工程图学空间思维能力培养过程

分析方法上,授课时先从基本体入手,充分利用正投影的特性和几何知识分析投影规律,使学生能较为轻松的进入投影和立体之间的转换,进而分析基于基本体形成的组合体。其中,叠加体多是I、II、III…等各部分求布尔运算并集的情形;切割体则是I、II、III…等各部分求差集的情形;而复合体则是I、II、III…等各部分既有求并集,也有求差集的情形。在分析组合体的投影时,先采用形体分析法研究叠加体,它是从“体”的角度出发,将叠加体“化整为零”,分解为若干简单形体,分析各组成单元的形状、特征、大小、相对位置及其表面间的连接关系,然后将零散的基本形体按照规律投影到平面上,最后“化零为整”,进行整体把握;然后用线面分析法探究切割体的投影,它是从“线和面”的角度出发,来分析体被截切后表面交线的形状和空间位置关系。

在载体分析时很重要的一个教学手段是教师充分运用多媒体平台,借助三维绘图软件的层、颜色等功能让学生观察实体各组成部分,同时运用部件导航器模型操作记录中的造型步骤,演示载体“从无到有”的过程(图2),还可用PPT课件制作出“体”的投影动画过程[15],并将组合体的基本形体、截切线、面用不同的颜色区分,便于在错综复杂的几何元素中清晰的定位所分析的对象,通过直观地教学方法使学生清晰地感受到组合体的成型步骤,帮助其加深理解,树立信心,进而逐渐培养起学生的空间感。

图2 UG NX10.0三维设计工作界面

思维能力上,遵循“从直观到抽象、由抽象到直观、再抽象到抽象”的能力培养过程,步步深入、层层推进,重点设计了由体想图、由体画图、由图想体、由图补图的先后逻辑,此环节是培养学生图学思维能力的关键,通过给定的载体,由体想图,分析其投影的形成,进而动手画图,即:从三维物体变换到二维图形的正向思考过程,并建议学生多观察生活中的几何构造物,训练将三维物体投影到二维平面。

由图想体阶段,即:由给定的二维图形想象并构造出三维物体的逆向思考过程,先从三个视图开始分析,只能收敛出唯一的体,然后分析两个视图,引导学生发散思考,得出的体可能不唯一,最后根据一个视图想象,充分发挥学生的发散(创造性)思维,常常可以构型出多个体,训练将简单二维轮廓不断的在脑海中延展建构出空间轮廓模型。

在“由体想(画)图、由图想体”基本达成的基础上,进入“由图补图”阶段,即:补画三视图中缺失的线条,或根据两个视图补画第三视图,通过分析各线面的组成,构建整体模型后,结合投影规律完成补图。经过三大阶段的教学训练,再加以典型习题的提升,同时借助CAD实践操作,可充分培育学生的空间想象力,提升其处理变换空间的图学能力,为后续读图和专业制图环节奠定扎实基础,再经过其他专业课程的学习,就可以引导学生自主进行相关工程设计。

针对很多学生难以建立空间思维的瓶颈问题,打破了常规知识脉络,有的放矢,引入生活场景,从心理学角度出发,采用多种教学手段,循序渐进,总体遵循从直观的形象思维培养,过渡到变换的空间思维提升,制图的学习关键在于培养学生有效建立起空间想象力和创造力,在脑海中虚拟出空间模型。它的形成并非一朝一夕,需要主动洞悉身边立体现象,浮现空间轮廓,并善于动手勾勒,同时辅以多媒体动画教学和计算机绘图设计锻炼,经过一定的积累,定能感悟到其中的美妙,为相关工程研究锦上添花。