赶超战略下政府创新偏好对企业创新产出的影响机制:理论与经验证据

2020-07-13杨羽頔侯泽敏

綦 勇 杨羽頔 侯泽敏

一 引 言

政府促进企业创新的方式是多样的。理论上,创新活动给创新者以外的主体带来的利益(正外部性)会导致企业创新投入不足,无法达到社会最优水平(Spence,1984)[1]。为实现创新活动的最优资源配置,大多数国家会通过财政激励政策促进企业的创新活动,以纠正市场失灵(Bronzini和Piselli,2016)[2]。然而,现有实证研究在政府利用政策工具激励创新的有效性方面存在分歧。一些以发达国家为背景的研究认为政府资助可以促进企业创新支出(Lerner,1999[3];Audretsch et al.,2002[4];Lach,2002[5];Görg和Strobl,2007[6];Aerts和Schmidt,2008[7];González和Pazó,2008[8];Lee和Cin,2010[9];Czarnitzki和Lopes-Bento,2014[10]),但也有研究认为政府资助对企业创新的影响不显著,甚至会产生负面影响(Lichtenberg,1987[11];Klette et al.,2000[12];Wallsten,2000[13];Duguet,2004[14];Clausen,2009[15])。这些不一致可能源于研究对象在国家背景、企业特征及资助方式等方面的差异(David et al.,2000[16];Guellec和Von Pottelsberghe,2000[17];Becker,2014[18];Zúiga-Vicente et al.,2014[19])。

与发达经济体相比,新兴市场国家的技术提升需求更加迫切,政府为实现技术赶超而干预企业创新活动的动机更加强烈。中国作为典型的新兴经济体,正处于跨越中等收入陷阱的关键时期,技术进步关乎经济转型的成败。根据2016年科技部技术发展状况评估报告,中国在13个重要技术领域的1350项技术中,有17%达到国际领先水平,有31%是并行水平,有52%是跟踪水平。我国的技术赶超需求始终存在,并驱使政府为企业创新提供大量资金支持。2017年中国财政科学技术支出达到8383.6亿元,同比增长8%,资助规模持续扩大。为推进赶超进程,政府通常对其偏好的高外部性创新实施事前成本补贴,对其偏好的创新成果实施事后奖励。一般情况下,企业创新决策依据的是期望收益,政府和企业在创新偏好上的差异可能显著影响企业的创新决策,但技术赶超背景下政府的创新偏好、资助方式和资助企业的差异在以往理论研究中并未受到足够关注。在考虑政府创新偏好的情况下,探讨政府资助在方式和对象上的差异如何影响创新产出,具有一定的理论和现实意义。

在创新资助方式差异方面,现有研究讨论了计划补贴、税收激励、优惠贷款等方式对企业创新活动的影响(Becker,2014[18];Zúiga-Vicente et al.,2014[19];Huergo和Moreno,2017[20])。这些方式普遍用以弥补企业私人创新成本,更符合技术前沿国家以私人创新为主的实际。然而,技术赶超国家有更强烈的创新需求,导致政府与企业的目标函数,以及资助方式都与技术前沿国家存在差异。一方面,政府对有利于提升国家整体科技水平的创新活动有较强偏好,倾向于对高外部性的原始创新项目进行事前资助。另一方面,政府倾向于对有利于技术赶超的创新成果实施事后奖励。此外,国有企业作为国家拥有所有权或控制权的企业,是政府推行技术赶超战略的重要工具,因此更易受到政府偏好的影响,能更准确地落实政府创新目标。

现有文献中较少涉及这一问题。本文的贡献可能在于:首先,以技术赶超国家为背景,尝试从政府创新偏好的角度考察政府资助对企业创新产出的影响,为政府干预企业创新领域的相关实践研究提供参考。其次,结合中国的客观现实,理论上将政府对创新成果的偏好加入企业和政府的目标函数中,分析政府对高外部性创新的偏好,讨论事前成本补贴和事后成果奖励的作用机制和效果,拓展现有理论分析。再次,考察了政府创新资助对国有企业和非国有企业的影响差异。已有部分实证研究讨论了企业所有权对政府资助效果的影响,但结合企业所有权与政府创新偏好,从理论上探讨政府资助影响机制的研究仍存在不足。最后,利用A股上市公司年报中的政府资助列表,手动收集政府事前创新成本补贴及事后创新成果奖励的相关数据,对理论结果进行实证检验,尝试在资助方式的差异方面充实现有实证文献。

研究结果表明,国有企业决策者能准确落实政府创新偏好,使政府提高事前成本补贴更有利于其提升创新产出,在无资助情况下也会使其创新水平高于非国有企业,但会导致事后成果奖励的激励作用不显著。事后成果奖励水平不会影响企业创新产出,但该资助模式可以将政府创新偏好传递给非国有企业,激励其提升创新产出,缩小与国有企业的创新差距。在提供事前成本补贴的同时进行事后成果奖励可以提升事前成本补贴的激励效果。

本文接下来的结构安排:第二部分为相关文献回顾;第三部分为理论模型分析;第四部分为实证检验;第五部分为结论及政策启示。

二 文献回顾

(一)政府资助企业创新的必要性

政府资助企业创新主要有三种观点。一是以Arrow(1962)[21]为代表,认为公司在计划研发投资时,正向的技术溢出效应使私人投资无法达到社会最优水平,因此政府资助是必要的。还有认为公司自有资金所需回报率与外部投资者所需回报率之间存在差异,这将导致规模小、年限短、现金有限的公司无法为创新提供充足的资金,即出现金融市场失灵,因此政府有必要资助企业创新活动(Hall,2002a[22],2002b[23])。另有委托代理理论认为,公司管理者与股东之间,以及大股东与小股东之间的利益冲突会损害委托人利益,政府资助可以对企业创新产生外部治理效应,缓解委托代理问题(彭红星,2015)[24]。国家创新体系理论认为,政府是塑造国家竞争优势的重要力量,政府应当扶持企业发展,激发企业技术创新的积极性(Porter,1990)[25]。信号传递理论认为创新活动具有风险性和外部性,政府补贴会向外部释放利好信号,使得到资助的企业更容易获得其他渠道的资金支持(Meuleman和Maeseneire,2012)[26]。

如上文献从多个角度阐述了政府资助企业创新的必要性,但主要关注点在政府如何弥补企业创新投入的不足,更接近技术前沿国家以私人创新为主的现实情况。对于技术赶超背景下政府资助的特征和影响,现有理论的解释力度略显不足。因此,本文在理论上将政府对创新成果的偏好、资助方式的差异以及国有企业的情境纳入企业创新决策模型中,尝试扩展现有理论研究。

(二)政府资助对企业创新的实际影响

已有文献使用不同地区的数据证明了政府资助对企业创新投入的激励作用(Koga,2005[27];Czarnitzki和Toole,2007[28];Liu et al.,2016[29])。但也有研究显示政府资助对企业创新支出会产生挤出效应。Kealey(1996)[30]认为国家对科学研究的投入会替代私人科研投入。在自由放任体制下,政府介入会使科技活动出现低效甚至腐败,而慈善家和企业家的努力能够使科技活动自然出现。一些实证研究验证了政府资助对企业创新投入的挤出效应(Wallsten,2000[13];Guellec和Van Pottelsberghe,2003[17];Clausen,2009[15];韩李静,2016[31])。而另一些研究探讨了政府资助对创新产出或创新效率的影响,同样存在正面和负面两种看法(Bergström,2000[32];Faccio et al.,2006[33];Herrera和Ibarra,2010[34];Czarnitzki et al.,2011[35];Köhler et al.,2012[36];秦雪征等,2012[37];晏艳阳和王娟,2018[38])。可见,现有研究在政府资助对创新的影响方面未达成一致结论,造成结果差异的原因和机制有待进一步探讨。

(三)政府资助方式的差异

综上,已有文献对政府资助方式的考察大多以降低企业创新成本为目标,更贴近技术前沿国家的情况。技术赶超国家的政府存在对高外部性创新和成果的偏好,国有企业的政策工具属性也可能对政府资助效果产生影响。因此,本研究将政府的创新偏好,以及国有企业决策者对政府创新目标的落实纳入理论模型,探讨政府不同资助方式的创新产出效果。

三 理论模型分析

(一)事前创新成本补贴模型

事前创新成本补贴意味着政府事先确定给予厂商的创新成本补贴率,然后厂商再做出创新决策。假定在双寡头市场结构下,市场提供一种垂直差异化的新产品。市场的反需求函数为P=z(1-Q),其中市场规模为1,Q为厂商产量之和,z代表创新水平。厂商1先行进行原始创新,单位产量投入创新费用K(z)=z2。厂商2采取模仿创新策略,通过支付模仿创新成本βz2实现相同的创新水平z,其中β为创新的外部性系数,0≤β≤1。β越小,模仿的成本越低,原始创新的正外部性越强。为简化分析,假设创新后新产品的边际生产成本不变。政府只为原始创新厂商1提供补贴,对单位产量创新投入的补贴率为s。事实上,世贸组织对创新补贴率有一定限制,根据本文所使用的中国上市公司样本,创新补贴率均小于0.5。因此在不考虑对创新征税的情况下,设0≤s≤0.5。政府对创新水平的偏好函数为F(z)=θz(q1+q2)。θ为政府对创新成果的偏好系数,θ>0。q1和q2分别为厂商1和厂商2的产量。

事前创新成本补贴模型的博弈过程分两个阶段。第一阶段,政府为进行原始创新的厂商1提供补贴。厂商1选择创新项目,使创新水平达到z。随后厂商2进行模仿创新,使创新水平同样达到z。第二阶段,厂商1和厂商2开展古诺竞争。通过逆向归纳法求均衡解。

在第二阶段,厂商1和厂商2的利润函数分别表示为:

π1=z(1-q1-q2)q1+sz2q1-z2q1

(1)

π2=z(1-q1-q2)q2-βz2q2

(2)

通过厂商利润最大化,得到均衡产量q1*和q2*,代入利润函数,得到厂商1、2的均衡利润为:

(3)

(4)

(5)

对于包括中国在内的转轨经济体来说,政府高度掌控企业有助于完成一定的社会目标(Shleifer和Vishny,1994)[44],技术赶超便是目标之一。在中国,国有企业是政府完成社会和政治计划的重要工具(Chen et al.,2011)[45]。因此,考察政府资助效果时需要重视企业所有权差异带来的影响。一般来说,非国有企业的创新活动主要以市场为导向,薄弱的抗风险能力使其创新活动严格遵循期望收益必须大于投入成本的条件,这可能导致非国有企业无法承担技术赶超所需要的巨大成本投入。另一方面,原始创新的正外部性也可能导致非国有企业创新投入不足的问题。而Poyago-Theotoky(1998)[46]的理论研究指出,公有制企业可以被用来解决此种市场失灵。“集中力量办大事”的制度优势可以使国有企业更多地承担有利于赶超的原始创新。李春涛和宋敏(2010)[47]的实证研究也发现,无论从投入还是产出看,国有企业都更具有创新性。因此,本文假设政府倾向于将创新偏好传递给国有企业负责人,以实现技术赶超目标。政府官员晋升激励的存在,一方面会使国有企业负责人在决策时尽可能考虑到政府成果偏好,另一方面会让国有企业承担正外部性更高的项目。但政府与国有企业的创新偏好差异在于,政府注重社会总体创新水平IPG=θz(q1+q2),而国有企业负责人只注重本企业的创新水平IPS=θzq1。因此,本文使用国有企业作为原始创新主体,对基础模型进行扩展。

(6)

(7)

与基础模型相似,在第二阶段,两家厂商以古诺竞争实现各自目标的最大化,得到均衡产量。在第一阶段,国有厂商1通过目标最大化,得到最优的创新水平为:

(8)

命题1:政府提高事前创新成本补贴使国有企业创新水平有更大的提升。

(二)事后创新成果奖励模型

事后创新成果奖励模式下,政府在厂商创新决策之后,再根据创新水平给予奖励。基本假设条件与事前成本补贴模型一致,但博弈过程发生改变。第一阶段,厂商选择创新项目,使创新水平达到zR。随后厂商2进行模仿创新,使创新水平同样达到zR。第二阶段,政府根据厂商1的创新成果提供奖励sR。第三阶段,厂商1和厂商2开展古诺竞争。根据逆向归纳法求均衡解。

在第三阶段,厂商1和厂商2的利润函数分别表示为:

(9)

(10)

在第二阶段,政府选择最优奖励水平使社会目标最大化。在社会目标函数SGR中不仅包括社会福利函数SWR,还包括政府创新偏好函数IPG以体现创新水平提升给政府带来的正效用。社会目标函数为:

(11)

sR*=1-5z+4zβ+3θ

(12)

(13)

可见,事后创新成果奖励下,均衡创新水平zR*不是政府奖励s的函数。

(14)

(15)

(16)

sRS*=1-5z+4zβ+2θ

(17)

(18)

可见,国有企业和非国有企业创新水平不受事后奖励水平的影响。由此得到命题2。

命题2:事后创新成果奖励水平不会影响国有企业和非国有企业的创新产出。

虽然事后奖励水平不会影响企业的创新产出,但事后成果奖励模式的存在是否能提升企业创新成果,尚有待论证。为此,本研究将计算无事后成果奖励模式下企业的创新产出,与事后成果奖励模型结果进行对比。

无事后成果奖励模式下,在第三阶段,厂商1和厂商2的利润函数分别表示为:

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

可以计算出均衡创新水平为:

(24)

命题3:当政府对创新成果的偏好足够强烈时,提供事后成果奖励可以将政府创新偏好传递给非国有企业,提升其创新产出。

表1 事后奖励的存在对国有企业和非国有企业创新产出的影响

命题4:无事后奖励情况下,当政府对创新成果的偏好足够强烈时,国有企业创新水平高于非国有企业。

而存在事后奖励模式下,国有企业和非国有企业的创新成果拥有相同的表达式,都能反映政府创新偏好。并且非国有企业为得到政府奖励可能选择考虑政府偏好,提升创新的外部性程度,使国有企业和非国有企业的创新水平趋于接近。这说明事后奖励将政府对创新成果的偏好传递给非国有企业,提升了非国有企业的创新水平,缩小国有企业和非国有企业的创新产出差距。由此得到命题5。

命题5:进行事后成果奖励可以缩小国有企业由政府偏好带来的相对于非国有企业的创新产出优势。

(三)事前成本补贴与事后成果奖励混合模型

混合模式下,政府事先确定给予厂商的创新成本补贴率。在厂商进行创新决策之后,再根据创新水平给予奖励。基本假设条件与前文一致。第一阶段,政府为进行原始创新的厂商1提供补贴s。厂商1选择创新项目,使创新水平达到zM。随后厂商2进行模仿创新,使创新水平同样达到zM。第二阶段,政府根据厂商1的创新成果提供奖励r。第三阶段,厂商1和厂商2开展古诺竞争。根据逆向归纳法求均衡解。

在第三阶段,厂商1和厂商2的利润函数分别表示为:

(25)

(26)

在第二阶段,政府选择最优奖励水平使社会目标最大化。社会目标函数为:

(27)

(28)

(29)

重复三阶段博弈过程,可以得到最优创新水平为:

(30)

命题6:当政府对创新成果的偏好足够强烈时,政府提供事后成果奖励可以提高事前成本补贴对企业创新产出的激励效果。

四 实证分析

(一)实证模型设定

首先,为验证事前成本补贴和事后成果奖励对企业创新产出的影响,以及所有权性质带来的差异,即命题1和命题2,构建以下两个实证模型。

模型(31)用于检验事前创新成本补贴对国有企业和非国有企业创新产出的影响。考虑到事前资助影响的时滞,假设企业的创新产出与滞后一期的事前创新补贴、企业所有权性质、滞后一期的事前创新补贴与所有权性质联合效应以及一组企业层面的控制变量有关。模型如下所示:

RDOi, t=β0+β1GISi, t-1+β2Statei, t+β3GISi, t-1*Statei, t+β4Controli, t+εi, t

(31)

其中,RDOi, t为t年份企业i的创新产出;GISi, t-1为t-1年份企业i获得的事前成本补贴;Statei, t为企业i的所有权性质,国有企业设为1,非国有企业设为0;GISi, t-1*Statei, t为事前成本补贴和企业性质的交互项;Controli, t为一组控制变量,使用企业的私人研发投入(PRDI)控制企业创新能力,使用总资产(Size)来控制企业规模,使用资产收益率(ROA)来控制企业盈利情况。εi, t为随机干扰项。使用年份和个体双向固定效应模型(FE)进行估计。

模型(32)用于检验事后创新成果奖励对企业创新产出的影响。考虑到政府事后成果奖励在企业研发后获得,假设企业的创新产出与当期的政府事后成果奖励、企业所有权性质、所有权性质与事后成果奖励联合效应以及一组企业层面的控制变量有关。模型如下所示:

RDOi, t=β0+β1GIRi, t+β2Statei, t+β3GIRi, t*Statei, t+β4Controli, t+εi, t

(32)

其中,GIRi, t为t年份企业i获得的事后成果奖励,其他变量与模型(31)一致。与模型(31)采用滞后一期的事前成本补贴不同,模型(32)使用当期解释变量可能遭遇由创新产出反向影响事后成果奖励而导致的内生性问题。因此,参考已有研究,本文进一步使用滞后两期的事后成果奖励作为工具变量,进行两阶段最小二乘估计(2SLS)。

为验证进行事后成果奖励给国有企业和非国有企业创新产出带来的影响,即命题3、命题4和命题5。参考已有的考察政府资助对企业影响的文献,本文使用倾向得分匹配法(PSM)(Rosenbaum和Rubin,1983)[48]考察进行事后成果奖励对国有企业和非国有企业的影响差异,以处理可能由样本选择性偏误导致的内生问题。

首先,为验证事后成果奖励是否能提高非国有企业的创新产出,将非国有企业样本中获得事后成果奖励的样本设为处理组,其他为控制组。以资产规模、营业收入、上市年龄作为匹配变量,并控制年份虚拟变量,对事后成果奖励二元变量进行Logit回归,预测获得事后成果奖励的概率值,利用该值对处理组和控制组进行最邻近匹配。以创新产出为结果变量,计算处理组与控制组的平均处理效应(ATT),即事后成果奖励对非国有企业创新产出的净影响,以验证命题3。采用同样的方法对国有企业样本计算事后成果奖励的平均处理效应,并与非国有企业样本对比,以验证命题5。其次,为验证无事后成果奖励情况下,国有企业创新产出是否高于非国有企业,将无事后成果奖励样本中的国有企业设为处理组,非国有企业设为控制组。采用同样的方法计算国家所有权的平均处理效应,以验证命题4。最后,为验证事前成本补贴和事后成果奖励对于企业创新产出的联合影响,即命题6,构建以下实证模型:

RDOi, t=β0+β1GISi, t-1+β2GIRdi, t+β3GISi, t-1*GIRdi, t+β4Statei, t+β5Controli, t+εi, t

(33)

其中,GIRdi, t为虚拟变量,t年份企业i获得事后成果奖励设为1,其它为0。GISi, t-1*GIRdi, t代表事前成本补贴和事后成果奖励的联合影响。

(二)样本和数据

考虑到2008年至2010年末中国实行了4万亿人民币的经济刺激计划(ESP),为避免该政策对本研究的干扰,选取2012-2016年中国A股制造业上市企业为样本。选择中国上市企业样本,是因为上市企业是中国各行业中具有代表性的企业,其行为被公共舆论严格监督,创新和政府资助数据披露更具体和规范。特别是,上市企业财报中的政府资助列表为本文获得事前成本补贴和事后成果奖励数据提供了可能。在数据采集中,剔除不进行研发活动的企业样本与ST企业样本。剔除2012年至2016年间上市和退市的企业,以避免数据异常变动带来的干扰。由此,共得到1004家制造业企业的5020个观测值。

政府资助数据从上市企业年报中手动摘录。由于在企业年报中并未直接给出事前成本补贴和事后成果奖励的总金额,本文从企业年报财务报表的政府资助列表中,手动提取每一项有关政府创新资助的项目明细,并根据资助的内容将资助项目划分为事前成本补贴和事后成果奖励。具体的,在政府资助列表中提取所有包含关键词为“科学”、“创新”、“技术研发或改造”、“新产品研发”、“专利”和“节能环保”的项目。然后,利用“补贴”和“奖励”两个关键词将所有资助项目划分成事前成本补贴和事后成果奖励两类,分别对项目金额进行加总,得到本文的两个关键指标。这也使本文数据库显著区别于其他相关实证研究。

企业的资产、利润等财务数据来自国泰安中国财经数据库。企业创新产出用企业专利申请量衡量,数据来自于国家知识产权局网站。同时使用企业发明专利申请量作为创新产出的另一替代变量(RDO_I)以检验结果的稳健性。使用企业名称和证券代码对不同数据源进行匹配以建立数据库。为解决数据量纲存在的显著差异,并减弱异方差性,对所有非强度变量取自然对数。同时使用Winsorize方法对变量在1百分位及99百分位进行缩尾处理以避免极端值影响。所有变量的定义和描述性统计见表2和表3。

表2 变量定义

表3 描述性统计

注:除ROA外,对其它连续型变量取自然对数。

(三)实证结果

为验证命题1和命题2,对模型(31)和模型(32)进行回归,结果见表4。根据列(1)和列(2)结果,交互项系数显著为正,说明提高事前成本补贴使国有企业的创新水平有更大的提升,验证了命题1。值得注意的是,事前成本补贴的主效应显著为负,即事前成本补贴负向影响非国有企业的创新产出。此结果与本文设想的正向关系存在差异。综合已有文献,可能的解释为,非国有企业在获得政府事前成本补贴时,存在与政府沟通或取得政府信任的成本。当这种成本过高时,事前成本补贴水平可能与企业的创新产出负相关。此类情况的理论模型说明见文后附录。列(5)和列(6)结果显示,事后成果奖励水平对创新产出的影响不显著,验证了命题2。考虑到模型可能的内生性问题,使用滞后两期的事后成果奖励作为工具变量进行两阶段最小二乘回归,结果列(7)和列(8)仍与固定效应模型一致。

注:***、**和*分别代表统计量在1%、5%和10%水平上显著;括号中为标准误差;2SLS模型的弱工具变量检验中,Stock-Yogo weak ID test critical values 15% maximal IV size为4.58。

表5 事前成本补贴、事后成果奖励及国家所有权性质的平均处理效应

(续上表)

B:事后成果奖励的处理效应RDO处理组控制组ATTOff观测值RDO_I处理组控制组ATTOff观测值国有企业样本2.9832.9050.078214702.3452.2540.09121470非国有企业样本2.6782.4660.212∗∗∗035501.9221.6960.226∗∗∗03550国有企业样本总体平衡性检验PsR2LR统计量P值非国有企业样本总体平衡性检验PsR2LR统计量P值匹配前0.01835.590.0000.01049.960.000匹配后0.0023.400.8460.0014.340.739C:国家所有权的处理效应RDO处理组控制组ATTOff观测值RDO_I处理组控制组ATTOff观测值无事后成果奖励样本3.0372.6960.341∗∗1523292.3961.9560.439∗∗∗152329无事后成果奖励样本总体平衡性检验PsR2LR统计量P值匹配前0.3561064.380.000匹配后0.00612.140.096

注:***和**分别代表统计量在1%和5%水平上显著。

为验证命题3、命题4和命题5,使用倾向得分匹配法考察事后创新成果奖励对国有企业和非国有企业创新产出的影响差异。表5B和C部分中的总体平衡性检验,及附录表7B和C部分中的匹配变量平衡性检验表明,样本匹配显著降低了处理组与控制组之间匹配变量的差异,匹配效果较好。根据表5B部分,事后成果奖励对非国有企业样本的ATT正向显著,说明获得事后成果奖励的非国有企业比没有获得奖励的非国有企业有更高的创新产出,验证了命题3。表5C部分显示,对于无事后成果奖励的样本,国家所有权的ATT正向显著,说明无事后成果奖励时,国有企业有更高的创新产出,验证了命题4。此外,表5B中,国有企业样本的处理效应不显著,而非国有企业样本的处理效应正向显著,说明事后成果奖励缩小了国有企业对于非国有企业的创新产出优势,验证了命题5。

此外,PSM方法还可以被用于检验提高政府事前成本补贴是否对国有企业创新产出有更强的激励效用。根据事前成本补贴的中位数,将国有企业样本划分为高事前成本补贴和低事前成本补贴两组,前者为处理组,后者为控制组。非国有企业样本也采用同样的划分方式。分别计算事前成本补贴水平对国有企业和非国有企业样本的平均处理效应。根据表5A和附录表7A部分,平衡性检验显示匹配效果较好,国有企业样本在获得高事前成本补贴后,创新产出的提升显著高于非国有企业样本,再次验证了命题1。

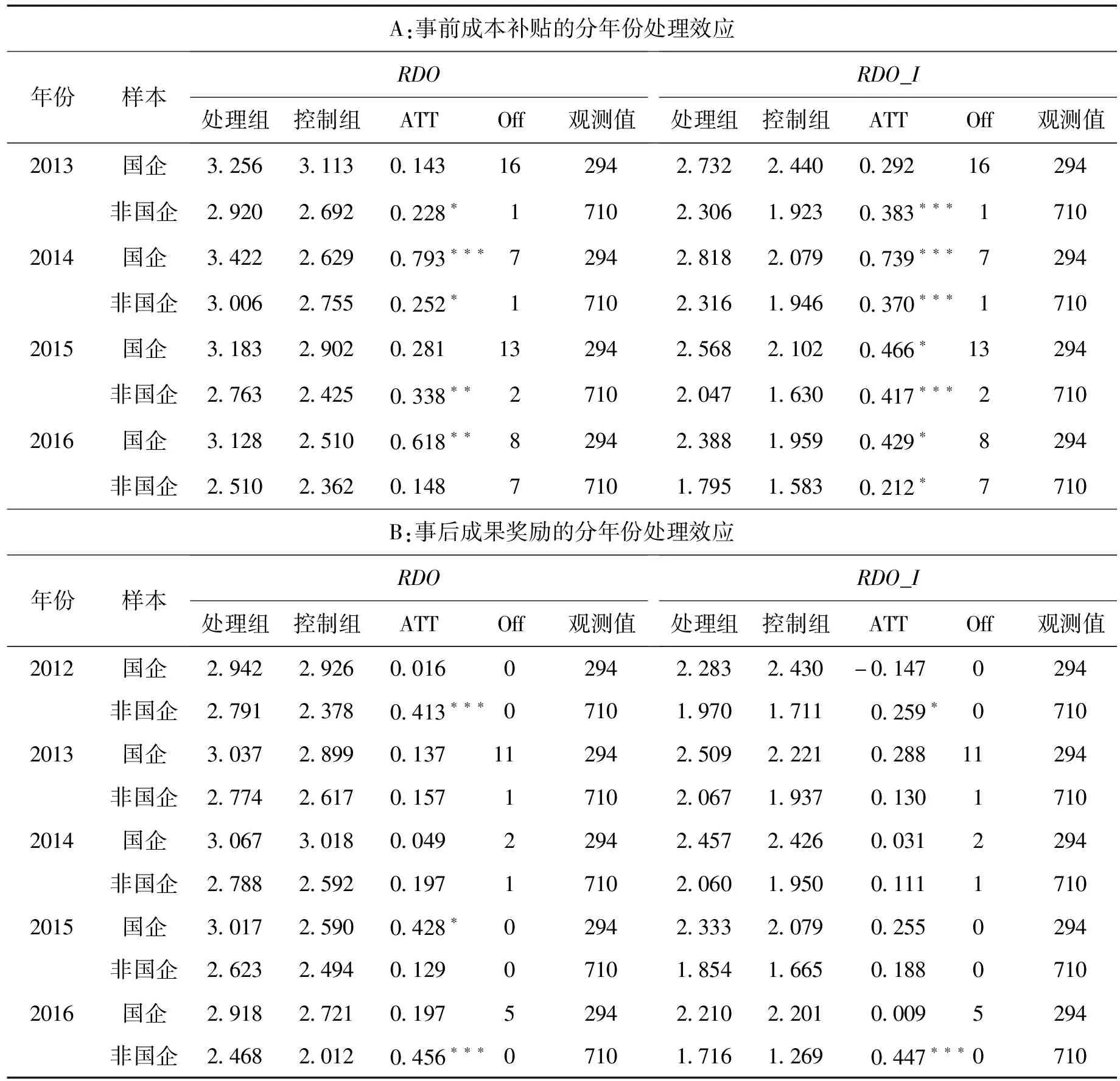

由于本文使用的是面板数据,为处理不同企业获得事前成本补贴和事后成果奖励时间差异造成的影响,本文将样本按年份进行划分,对同一年份样本事前成本补贴和事后成果奖励的处理效应进行重新计算,结果见表6。根据表6A部分,除2013年结果及2015年总专利产出结果外,其他结果均支持事前成本补贴更有利于国有企业提升创新产出的结论。根据表6B部分,除2013年发明专利产出结果及2015年结果外,其他结果均支持事后成果奖励更有利于非国有企业提升创新产出的结论。以上结果验证了本文结论的稳健性。

为验证命题6,对模型(33)进行回归,结果见表4列(3)和列(4),事前成本补贴和事后成果奖励的交互项系数显著为正,说明同时进行事后成果奖励可以提高事前成本补贴对企业创新产出的激励效应,命题6得到验证。

表6 事前成本补贴和事后成果奖励的分年份平均处理效应

注:***、**和*分别代表统计量在1%、5%和10%水平上显著。

五 结论和政策启示

本研究以技术赶超经济体为背景,在动态博弈模型中考虑政府对创新成果及高外部性项目的偏好,考察政府实施事前成本补贴和事后成果奖励对企业创新产出的影响,讨论国有企业情境下的影响差异,并利用A股制造业上市企业的样本数据进行实证检验。结果表明:技术赶超战略下,政府强烈的创新偏好可能影响企业的创新活动。国有企业的决策者通过准确落实政府的创新成果偏好,使政府提高事前成本补贴更有利于国有企业提升创新产出,也使无资助情况下国有企业的创新水平高于非国有企业,但也会导致事后成果奖励的激励作用不显著。事后成果奖励水平不会影响企业的创新产出,但该资助模式可以将政府的创新成果偏好传递给非国有企业,进而激励其提升创新产出,缩小与国有企业的创新产出差距。在提供事前成本补贴的同时提供事后成果奖励可以提升事前成本补贴的激励效果。

本文结论对政府制定有关促进企业创新政策有一定的启示。我国在《国家创新驱动发展战略纲要》明确提出,要采取差异化策略和非对称路径完成创新战略任务。财政资源的有限性也要求政府在制定创新政策时,需综合考虑政府对不同领域创新的偏好程度,不同企业在落实政府偏好上的差异,以及不同资助方式对企业创新的影响机制。

对于国有企业而言,政府的创新成果偏好传递到决策层,会使事前创新成本补贴有利于提升创新产出,但单独事后创新成果奖励的激励作用不明显。因此,在政府创新偏好程度较高的领域,可以适当提升对国有企业的事前创新成本补贴程度,同时辅以事后成果奖励资助,以弥补高外部性带来的创新水平下降。在政府创新偏好程度较低的领域,国有企业进行高外部性创新可能会使创新产出低于非国有企业。政府可以加快推进这些领域的混合所有制改革,使企业根据市场需求进行创新决策,以提高企业的自主创新水平。

对于非国有企业而言,事前成本补贴在政企沟通成本较高时可能无激励作用。事后成果奖励模式可以将政府的创新成果偏好传递给非国有企业,进而激励其提升创新产出。因此,在政府创新偏好程度较高的领域,应更加重视事后成果奖励的激励作用。在对非国有企业提供事前补贴时,需注意提升企业与政府之间的沟通效率,为企业获得财政支持提供便利。在政府创新偏好程度较低的领域,事后成果奖励可能无激励作用,非国有企业自主创新活动更有利于提升创新产出。此时政府无需耗费财政资源进行创新激励,而是应当优化和完善企业自主创新环境。