标准对提升物流服务质量的市场结构门槛效应与机制研究

2020-07-13张宝友唐宇飞杨玉香孟丽君于艳娜

张宝友 唐宇飞 杨玉香 孟丽君 于艳娜

一 引言及文献述评

经济发展方式的转变促进了我国物流业快速发展。近五年来我国物流总额持续增长,平均增速达到6.3%,已成为支撑我国国民经济发展的基础性产业。2018年我国全社会物流总额为252.8万亿元。中国已成为全球第一物流大国,但我国物流总费用占GDP比率即使2012-2018年六连降(从18%下降至14.8%),也依然高于发达国家的8%~9%(魏际刚,2019)[1]。此外,代表我国国际物流保障能力的运输服务贸易,2018年的逆差达到659.9亿美元。整体来看,我国物流业“大而不强”,物流发展质量和效率与人民日益增长的对美好生活的需要依然存在很大差距(魏际刚,2019)[1]。物流标准是对运输、配送、包装、装卸、仓储、流通加工、资源回收及信息管理等物流活动有关标准的总称。《中国物流标准化发展监测分析报告(2017)》显示,标准化后的平均成本占主营业务收入的比重下降31.6%,创造供应链物流效益95.6亿元,CO2排放量减少13万吨,供应链协同作业效率平均达到12.5%。在国家政策层面,《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》、《国内贸易流通标准化建设“十三五”规划(2016-2020)》和《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》均将“健全物流标准体系”作为我国物流服务质量提升的突破口。可见,物流标准化是目前最有效和能持续提升物流服务质量的重要手段。

现有研究存在以下三个不足。

一是已有关于物流标准与物流服务质量关系的研究结论并不一致。一些研究表明物流标准化既可以提升物流业的生产效率(Zhao et al.,2017)[2]、影响市场结构(刘小鲁,2018)[3],也可以通过强化标准治理提升全要素生产率(Gereffi和Lee,2012)[4],最终提升物流服务质量。但也有研究指出两者关系不显著(Bajec et al., 2015[5];Wakke,2016[6])。因此,重新梳理物流标准对物流服务质量的内在作用机理,以我国物流业为研究对象进行实证检验,可以补充关于物流标准与物流服务质量关系问题的探讨。

二是从市场结构视角分析物流标准对物流服务质量影响机理的研究不足。现有研究主要探讨标准影响市场竞争的公平性(李明峰和陈波,2019)[7]、市场势力(刘小鲁,2018)[3]以及市场结构对产品质量的影响(Serti和Tomasi,2012[8];曾伏娥等,2017[9];李峰和王亚星,2019[10])等,鲜有文献分析物流标准、市场结构与物流服务质量三者间的关系机理。市场结构是企业进入市场与产业生产率的决定因素(刘小鲁,2018)[3],因此,分析物流标准通过影响市场结构进而作用于物流服务质量的内在机理等问题,是从产业层面提出如何利用物流标准提升物流服务质量政策建议的基础。

三是实证检验的测量指标选取缺乏科学性。一国物流标准化水平应从其投入资源(如从事科研的人员与资本)、过程效率(标准化制定、实施等工作,标准化有关组织工作)和产出成果(标准数量)三个方面综合衡量,单一维度的测量指标缺乏合理性(张宝友等,2019)[11]。但已有研究均以一国现存的标准数量(如ISO9000或ISO14000)表示其物流标准化水平(Terziovski和Guerrero,2014[12];Ullab et al.,2014[13])。而市场结构的衡量指标也褒贬不一,已有研究多以市场势力(刘小鲁,2018)[3]、市场壁垒(李明峰和陈波,2019)[7]和产品多样性(曾伏娥等,2017)[9]等变量替代市场结构变量,同样存在不合理性。

鉴于此,本文利用我国104家物流上市公司2009-2018年的数据,结合面板门槛分析模型,考察物流业市场结构因素在物流标准与物流服务质量关系中的门槛效应,从理论上探索物流标准对物流服务质量的作用机理,为实践中提升物流服务质量提供参考。本文的可能贡献在于:(1)在研究视角上,重点关注物流标准对我国物流服务质量的影响机理以及市场结构的门槛效应。若存在门槛效应,则具体的作用机制如何?在门槛变量不同的分布区间内,物流标准对物流服务质量的影响存在何种差异?研究这种物流标准与物流服务质量之间的非线性关系,有助于更好地理解物流标准影响物流服务质量的区间效应和整体效应,为更全面地认识物流标准化作用提供经验证据。(2)在研究方法上,不同于已有研究常用中介变量或引用解释变量高阶项或交叉项等方式分析变量对物流服务质量的非线性影响,本文采用门槛回归分析法,有利于更清晰地看到物流标准对物流服务质量影响的异质性特征。(3)在测量指标上,避免仅使用某类标准衡量标准化水平出现的问题,本文从企业采用标准数、标准化科研工作、专职的标准化工作人员以及参加标准化组织等方面综合考察物流标准化水平。同样,分别从市场集中度、服务差异化和进入壁垒三个维度测量市场结构。

二 物流标准对提升物流服务质量的市场结构门槛效应与机制分析

物流标准提升物流服务质量的市场结构门槛因素主要是市场集中度、服务差异化和进入壁垒等。

(一)市场集中度

市场集中度主要体现为产业内的企业数量及其规模。

1.企业数量。一般企业可能不具备足以支撑标准化的研发能力和资源投入(王姗姗等,2016)[14],因此,市场集中度越低,产业内的企业数量越多且规模都不大,不利于标准工作推进,使物流标准对物流服务质量提升的影响不强。这一阶段,对政府部门来说,出于承担克服市场失灵、整合标准化资源以及维护有效竞争等考虑(高俊光,2012)[15],会出台政策对市场进行合理干预与协调发展。因此,随着政府标准化工作加强,标准促进了在位企业的技术升级或改造,促使企业加强内部管理以及人员培训,利用先进信息技术提升物流运营效率,逐步提升物流服务质量,同时也逐渐出现少数具有一定市场势力的企业。随着标准化强度的进一步加大,尤其是国际性标准的实施,一部分规模小、实力弱的物流企业被淘汰出局,市场份额越发集中在某些实力强的企业手中,形成垄断势力。此后,拥有垄断势力的企业更愿意通过其他途径(如广告宣传、品牌管理)构建其差异化服务,树立在消费者心中的高品质形象,利用标准化工作提升物流服务质量的动力下降,因为此时标准化成本随标准级别的提高而快速增加。

2.企业规模。在企业内部,伴随企业标准化出现的自动化、信息化和网络化,在逐步改善物流服务质量的同时,也使规模化生产成为可能。另外,横向并购作为短时间内能扩大资源互补性企业规模的方式,常常被物流业内企业采用,规模的进一步扩大有利于提升市场势力,减弱竞争程度(徐召红和王元华,2016)[16]。无论是企业内部生产规模的扩大,还是企业横向并购导致的规模扩张,都将向市场提供更多的物流服务,提高单个企业的市场份额,市场集中于少数物流企业,通过标准化工作提升服务质量的动力就会下降。

(二)服务差异化

已有文献多从服务的多样化和品牌战略两方面展开研究。

1.服务多样化。为获得市场竞争优势,大量物流企业采用服务多样化策略以满足顾客日益增加的个性化需求。当多样化程度较低时,增加服务多样性可以满足顾客多样化需求,提升顾客满意度进而增加企业市场份额(Brynjolfsson et al.,2003)[17]。但当企业的服务多样化超过一定限度后,销售收入和市场份额不升反降(Wan et al.,2012)[18]。因为随着服务多样化的提升,范围经济效应下降,企业做出改善服务质量的努力被众多产品稀释。另外,过度服务多样化可能导致顾客与企业间的信息不对称现象更严重,影响到顾客正确评价服务质量的能力(曾伏娥等,2017)[9]。

2.品牌战略。为了缓解市场竞争、获得更高利润,企业还可以通过服务内容设计或品牌定位等手段,展示自身服务与竞争对手产品服务存在的差异(龚强和张懿,2011)[19]。品牌战略是指利用抽象化、符号化的心智概念表达出与众不同的服务品质,品牌是企业投入大量资金、人力和物力,经过长年累月的宣传和提供高质量的服务之后才能获得的一种无形资产,对企业具有积极且巨大的经济价值,更是企业提供有别于同行服务内容的载体,从而给企业带来超额利润与市场地位。物流企业可以采用品牌战略(如特色化的服务内容、物流包装设计或其组合),降低与同行的竞争程度,提升自己的市场地位。

标准附属的低成本的产品质量显示功能,可以证明企业的服务具有满足顾客某些需求的功能或质量保证(Zimmerman和Zeitz,2002[20];李雪灵等,2011[21])。因此,在服务多样化水平较低时,物流企业标准化工作(如认证认可)有助于提升市场认可度进而提高服务质量。但当服务多样化达到一定程度时,会因为范围经济效应下降以及标准化工作量大增等原因,使得质量水平呈下降趋势。通过品牌标准化工作,如服务安全认证、品牌标准化手册制定与实施、品牌认证等,可以促进物流企业品牌效应的提升,进而获得顾客对企业服务质量主观评价的高分,但当品牌数量达到一定程度后,如果再继续通过品牌标准化工作开展企业品牌建设,会因品牌数量过多稀释企业资源进而影响到服务质量水平。

(三)进入壁垒

标准在产业内主要通过技术壁垒和资金壁垒两方面对新进入者设置障碍。

1.技术壁垒。已加入标准化组织的企业,可以通过调整有利于自己利益的标准从而形成竞争优势(Fernandez et al.,2000)[22],防止竞争对手在他们成本高(Weiss和Sirbu,1990)[23]或没有竞争优势的领域获得市场优势。也就意味着非标准组织成员在遵守标准时面临相当大的不利局面(Antonelli,1994)[24],即标准化提高了行业技术进入壁垒,有利于在位企业形成垄断的市场势力。

2.资金壁垒。物流业本身就是一个资金密集型产业,网点设置、设备与设施的投资,以及信息化建设都需要在前期投入大量资本。高标准要求势必增加物流企业相应设备与人员培训的资金投入,无形中增加了准备进入物流行业的投资者风险,形成投资壁垒。

无论是标准形成的技术壁垒还是投资壁垒,当进入壁垒较低时,市场内的物流企业数量比较多,竞争激烈。为了拉开与竞争对手在服务质量方面的距离,有能力的物流企业积极开展标准化工作,此时标准化有利于物流服务质量的提升。随着标准化工作的推进,进入壁垒提高,在位企业数量减少,市场竞争程度下降,进而失去通过标准化提升物流服务质量的动力,反而可能导致物流服务质量下降。

三 研究设计

(一)数据来源与样本分布

研究样本来源于深圳证券交易所和上海证券交易所上市的物流公司,其中深圳证券交易所的“G运输仓储”类企业有32家,上海证券交易所的“G交通运输、仓储和邮政业”企业有72家,总计104家。在这104家企业中,有港口经营和海上货运类、陆上快运和交通基础设施类、航空货物运输类等不同细分行业的物流企业;企业性质有国有、集体、民营和合资四种类型;所涉及的地区包括广东、福建等20个省(直辖市、自治区),基本上覆盖了中部和东部所有区域,具有较大的地区、行业和企业异质性,能够代表中国物流业现状。

数据来源方面,将“物流标准”、“企业信息化水平”和“与政府或标准化组织关系”三个指标设计成问卷,通过邮寄、电话和实地访谈三种方式获得相应数据。此外,其他指标的数据根据上市公司年报数据计算而得。经过处理后,获得了2009-2018年1040个可用样本数据。

(二)计量模型

在假设存在双门槛效应的基础上,本文构建门槛回归模型式(1)来具体分析市场结构在物流标准与物流服务质量间的门槛效应。

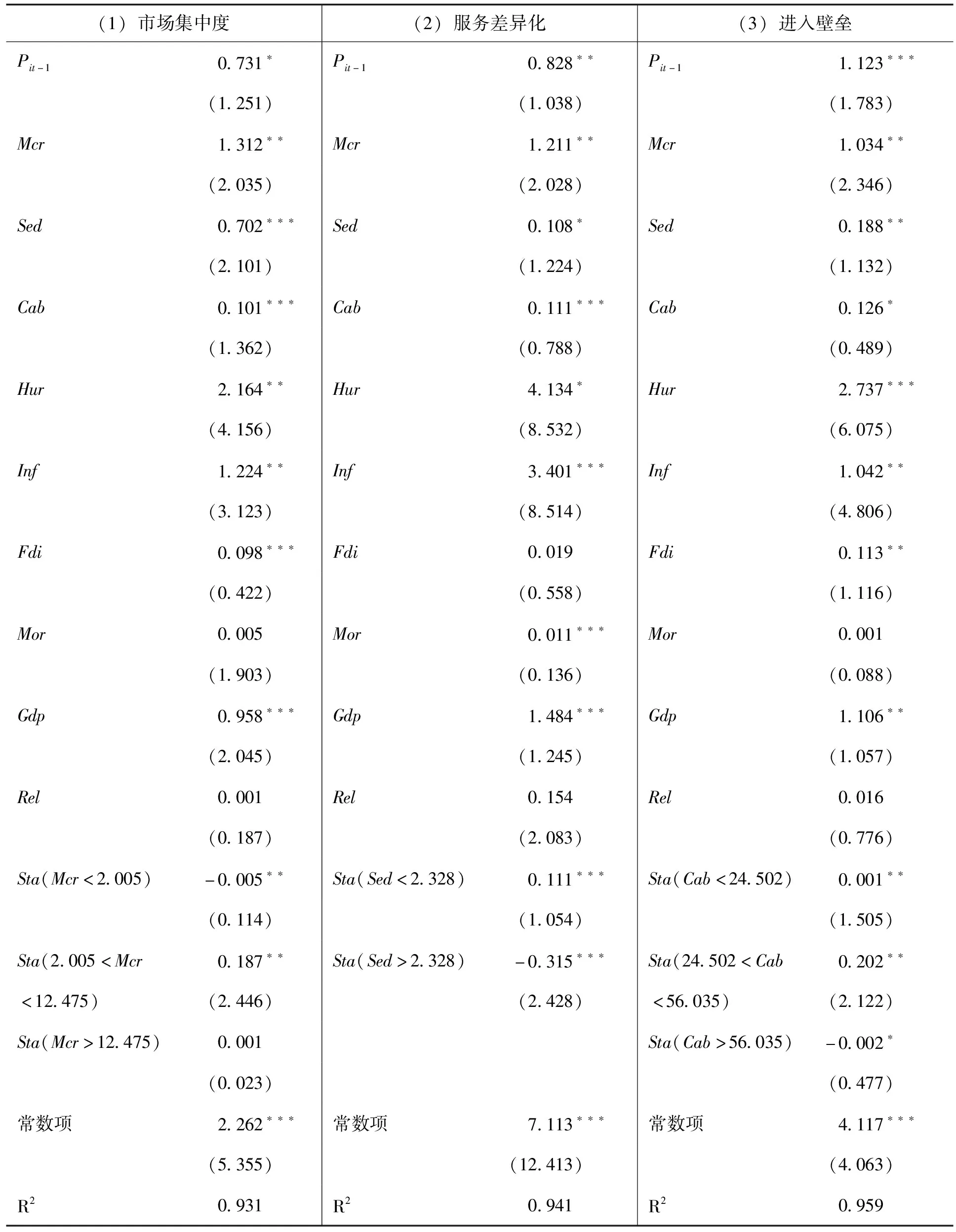

lnPit=C+αilnXit+β1lnSit.I(thit≤γ1)+β2lnSit.I(γ1 β3lnSit.I(thit>γ2)+β4lnPit-1+εit (1) 其中,Pit为物流服务质量,Xit为除物流标准之外对物流服务质量有影响的控制变量,Sit为物流标准自变量;thit为门槛变量,γ1、γ2表示不同水平的门槛值;εit为随机误差项。考虑到物流服务质量具有延续性,本期的物流服务质量与前期的积累具有密切关系,因此在模型中加入因变量的滞后项。 1.解释变量:物流标准(Sta) 多数研究以一国物流标准存量作为其标准化水平的替代指标(Terziovski和Guerrero,2014[12];Ullab et al.,2014[13]),但标准化水平除了标准数量外,还应该包括标准化组织(如标准化协会、标准联盟等),企业标准化部门和专职人员数量与素质,以及与标准化有关的政府部门等要素(Windrum,2004)[25]。因此,本文设计了如下7个题项:(1)公司国内标准采用情况较好;(2)公司国际标准采用较好;(3)公司有专门的标准化部门;(4)标准化部门内配备了素质较高的管理人员;(5)公司的技术研发水平较高;(6)公司与当地标准化组织保持良好的业务关系;(7)公司经常参加标准化活动(如学术会议)。每个问题可供选择的答案均为“是”或“否”,本文分别赋值为“1”或“0”。然后利用主成分分析为上述7个指标赋予相应的权重,同时将这7个指标的因子得分归一化为取值区间[0,1]。 2.被解释变量:物流服务质量(Pro) 物流服务质量可以从消费者的主观感受和企业提供的客观存在两方面进行考察。从消费者角度看,高质量的物流服务消费将带来较高的满意度,反之则会产生较高的“顾客投诉率”。因此,可以用企业的“顾客满意度”或“顾客投诉率”衡量物流服务质量水平。但是,不论是“顾客满意度”还是“顾客投诉率”,在实际运用中都不够稳健,评价指标与评价结果之间很难保持一致的解释(Parasuraman et al.,1988)[26]。从企业角度看,物流企业通过自身的人力、物力、资金投入,向市场提供了高质量的服务,相对具有竞争力,获得较高的市场占有率,进而提升了企业的投资获利能力。因此,可以用上市物流公司的利润获取代表其提供的物流服务水平。另外,上市物流公司的利润率数据要比顾客满意度数据易获取,也更客观。所以,本文最终选择利润率作为物流服务质量水平的替代指标,具体用企业的“资产利润率”衡量。 3.门槛变量 (1)市场集中度(Mcr)。由前文分析可知,市场集中度是由在位企业数量及其规模决定的市场竞争程度。因为直接衡量市场竞争程度的常用指标存在一些局限性,如交叉价格弹性因为无法获取企业定价数据而显得不实用(姜秀付等,2008)[27],本文用有关企业在市场中竞争地位的计算指标“市场份额”替代(Chang和Sing,2000)[28],具体计算方法是各上市物流公司的年营业收入与该104家公司总营业收入的比值。若各公司的市场份额均很小,表明市场内企业数量很多且规模都不大,市场集中度低,竞争异常激烈。 (2)服务差异化(Sed)。因各物流企业的品牌战略指标不易考察,本文选取各公司营业收入的标准差作为服务多样化的测量指标。产品多样化的本质体现就是每个产品线在营业收入上的变异程度,也就是每个产品线收入的离散程度(曾伏娥等,2017)[9]。数据分布的离散程度与其变异程度存在正向关系,而标准差是较为有用的变异度量(Triola,2004)[29]。上市物流公司各业务的营业收入标准差越大,表明其服务多样化程度越高,与其他公司的服务差异化越大。 (3)进入壁垒(Cab)。企业的研发投入及其产出的专利是形成技术壁垒的重要组成,但我国上市物流公司总体专利情况不甚理想,更有少数企业因为商业机密、专利保护不力等因素而不愿意申请专利,相关数据不易获得。因此,本文采用各公司的固定资产占其总资产的比值来衡量资金壁垒,代表进入壁垒变量。 4.其他控制变量 本文基于企业、行业和地区三个层面选取3类控制变量。 (1)企业层面的控制变量:人力资本(Hur)。人力资本是物流企业的重要生产要素,对企业标准化工作推进与物流服务质量改善具有重要意义,采用上市物流公司内拥有大专及以上学历的员工数量与公司员工总数的比值衡量;信息化水平(Inf)。物联网、云计算、大数据等信息技术对物流产业产生了巨大影响,物流企业越来越多地通过信息技术改善企业运作模式与效率。因此,物流企业的信息化水平是影响物流服务质量的一个重要因素。由于上市公司年报中并不披露其信息化水平相关信息,本文参考刘异玲等(2017)[30]的研究,设计如下6个题项:a.企业管理层对信息化较为重视;b.企业对信息化发展及规划所指定的预算水平较高;c.企业信息平台、网站建设和数据库等信息化建设水平较高;d.物流业务(运输、仓储等)的数字化程度较高;e.企业经营过程中信息传递、利用的水平较高;f.企业拥有较高水平的IT专业人员。每个问题可供选择的答案均为“是”或“否”(分别赋值为“1”或“0”),利用主成分分析法为上述6个指标赋予相应的权重,同时将这6个指标的因子得分归一化为取值区间[0,1]。 (2)行业层面的控制变量:FDI强度(Fdi)。伴随着外资进入,市场竞争加剧。用物流业实际利用的FDI与当年GDP之比来衡量物流市场吸引外商投资的强度,间接反映物流业的竞争程度;行业整体道德水平(Mor)。企业服务质量与道德水平存在一定的相关性,企业道德水平较高,具有更高的社会责任,更愿意向消费者提供高水平服务。本文选取各年度内被证券交易所因为违反各项法规而处罚的总次数作为物流行业整体道德水平的衡量指标,相关数据来源于深圳证券交易所的“上市公司诚信档案”中的处罚记录和上海证券交易所“披露”的处罚记录。 (3)宏观环境的控制变量:经济发展水平(Gdp)。现代物流业是国民经济发展的推动器,是第一产业和第二产业发展的润滑剂,与经济发展水平密切相关。本文用我国人均GDP增长率衡量经济发展现状;与政府或标准化组织的关系(Rel)。企业现任高管或技术人员参加标准化组织,不仅因为可以提前了解、掌握标准化有关信息,有利于提前准备标准化工作,更因为与政府或标准化组织有着良好关系可能获得更多的政治资源(简兆权等,2014)[31],从而掌握市场标准化的话语权。本文以上市物流公司的董事长或总经理(或相当管理层、专业技术人员)参加政府组织或相关标准化组织的人数替代。 表1为各主要变量的描述性统计情况。 表1 主要变量的描述性统计 在门槛回归分析之前,首先要对上述各变量进行平稳性检验。考虑稳健性,本文分别利用LLC(同质面板单位根假设检验)、IPS和Fisher-ADF(异质面板单位根检验)三种不同方法展开检验。结果显示,各变量的水平序列均不平稳,但取一阶差分后均在至少10%显著水平上平稳。 此外,还需对样本数据是否存在门槛效应进行检验。对于计量模型(1),为解决滞后项lnPit-1的内生性问题,本文采用前向正交离差变换法消除其个体效应(靳巧花和严太华,2019)[32]。首先,对于误差项,前向正交离差变换用式(2)表示。 (2) (3) (4) 在显著性水平τ条件下,接受域为: (5) 根据式(2)-式(5)的计算方法,利用matlab软件进行求解,具体结果见表2。 表2 各变量的门槛效应检验 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 表3 具体门槛回归结果 (续上表) (1)市场集中度(2)服务差异化(3)进入壁垒Hur2.374∗∗∗Hur5.017∗∗Hur3.045∗(4.895)(11.52)(5.507)Inf1.034∗∗∗Inf3.041∗∗Inf1.342∗∗∗(3.883)(9.654)(4.386)Fdi0.088∗Fdi0.002Fdi0.102∗∗(0.473)(0.659)(1.356)Mor0.006Mor0.001∗∗Mor0.002(1.293)(0.233)(0.093)Gdp0.998∗∗Gdp1.684∗Gdp1.206∗∗∗(2.745)(1.544)(1.457)Rel0.002Rel0.164Rel0.011(0.085)(2.983)(0.898)Sta(Mcr<2.005)-0.006∗Sta(Sed<2.328)0.101∗Sta(Cab<24.502)0.001∗∗∗(0.034)(1.355)(1.355)Sta(2.005 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内的数值为对应t统计值。 1.市场集中度(Mcr) 由表2可以看出,物流标准对物流服务质量影响存在市场集中度的双重门槛效应。表3中的列(1)就是以市场集中度为门槛变量的分析结果,2.005和12.475是物流标准对物流服务质量影响发生改变的门槛值。当市场集中度低于2.005时,物流标准负向影响物流服务质量。当市场中企业数量较多规模较小时(市场集中度低),企业就没有开展标准化的能力与动力。Chiesa和Toletti(2003)[35]指出,即便是实力强的企业,尝试将自己的技术演变成标准的难度也较大,需联合实力相近的同行。王姗姗等(2016)[14]认为,产业标准化过程得以顺利进行的前提条件是,少数实力较强的企业投入资源进行技术研发、申请专利并形成标准后,通过技术转让等活动吸引大量的上下游相关企业加入,形成一条完善的标准产业链,最后还需要借助政府的支持确立标准在产业内的地位。因此,当市场内的企业数量众多、市场份额分散(市场集中度低)时,物流标准的演化过程是难以顺利进行的。此时,倘若政府通过行政法规等手段强行推进,那么企业只得疲于应付政府的检查,减少提供物流服务的人力、物力,导致服务质量下降。随着市场集中度超过2.005的临界水平,物流标准有利于物流服务质量的提升,因为有实力的企业具备了实施标准化的技术基础与管理水平,有通过标准化工作提升物流服务质量的动力,跟随者中有能力的企业也随之跟进,从而提升了整个市场的物流服务质量水平。随着市场集中度的进一步提升,超过第二个门槛值12.475时,物流标准虽然对物流服务质量的影响依然为正,但没有通过显著性检验。这是因为实施物流标准后,达不到要求的物流企业退出,总体物流服务质量获得提升,其中少数有实力的物流企业通过技术创新等活动获取较大的市场份额,形成一定的垄断势力后,对标准化渴望度较之前下降。此时,除非出现较大的技术突破,否则标准化工作已然较难提升物流服务质量,即标准化不再是我国物流产业提升服务质量的主要渠道。 进一步考察其他控制变量对物流服务质量的影响。(1)企业层面的人力资本(Hur)和信息化水平(Inf)与物流服务质量之间存在显著的正向关系,且前者的影响系数大于后者。说明现阶段我国物流服务质量与从业人员的素质(技能、服务态度等)以及企业信息化程度密切相关。前者需要物流企业加强员工的培训,后者要求物流企业进一步做好信息化工作,特别是提高网络环境下物流服务项目提供的比例,这样不仅能减少工作人员的数量,更能保证物流服务的稳定性与可靠性,提升消费者主观感知的服务质量水平。(2)行业层面的FDI强度(Fdi)与物流服务质量呈正向关系,但影响系数不大,表明市场开放后外资物流企业的进入虽然对整体物流服务质量水平有促进作用,但影响的范围、强度都不高。行业整体道德水平(Mor)虽然与物流服务质量呈正向关系,但未通过显著性检验,作用不明显。可见,虽然证券交易所会公布上市物流企业违规、违法等不良行为,但作为广大物流消费者并不一定会关注这些信息,对消费者主观评价物流服务质量的影响不大。(3)经济发展水平(Gdp)对物流服务质量具有明显的影响,这符合物流业作为第一产业、第二产业尤其是制造业发展推动剂的现实情况,经济活动越活跃的地区物流业也越发达,服务水平也越高。意外的是,与政府和标准化组织关系(Rel)对物流服务质量影响虽然为正,但未通过显著性检验,即上市物流公司参加标准化组织或与政府相关部门建立良好关系并未对物流服务质量产生影响。可能的解释是:其一,能与政府建立某种关系,一般在行业内具有一定实力与地位,也是标准化工作在同行中开展较好的那些企业;其二,主导我国物流标准化工作的主体仍是政府,上市物流公司也很少有制定标准的能力,基本上不存在同行的标准化竞争行为,因此,与政府或标准化组织建立了良好关系的物流企业,也未必产生有价值的提升效应。 2.服务差异化(Sed) 表2显示,标准化对物流服务质量的影响存在服务差异化的单门槛。再看表3中列(2)的回归系数,当上市物流公司的服务差异化程度小于2.328时,标准化对物流服务质量的影响系数为0.101,通过显著性检验。当服务差异化大于2.328后,影响系数就变成了-0.338,也通过了显著性检验。综合表2和表3,表明当上市物流公司的服务差异化小于2.328时,标准化工作有利于物流服务质量提升,超过了门槛值后再继续加强标准化工作,对物流服务质量有负向影响,这与前文理论预期完全一致。我国物流企业业务较为单一,且相互模仿致差异化不明显,此时消费者主观感受到的物流服务质量并不高,支付高额费用的意愿不强烈。为了获取更多的市场份额以及较高的利润率,在保持高标准的现有物流服务项目的同时,企业利用已建立起来的市场声誉(通过品牌认证、安全认证等标准化工作),开拓新的物流业务,增加服务的多样化。当行业内企业的服务多样化程度超过门槛值2.328后,继续加强标准化工作反而降低物流服务质量,其原因是:当企业服务多样化达到一定程度再继续增加,范围经济效应下降甚至失效,以及标准化工作量大大增加,导致投入到服务业务中的资源有限,最终物流服务质量不升反降。 进一步考察其他控制变量对物流服务质量的影响,可以看到:(1)企业层面的人力资本(Hur)和信息化水平(Inf)对物流服务质量的影响最大,影响系数分别达5.017和3.041,且均通过显著性检验。相比较其他控制变量而言,影响程度更高,表明相对于通过技术决定产品质量的有形产品领域,在评价标准更加主观的服务行业,从业人员的数量和素质不仅决定了服务内容本身的品质,更是通过服务人员与消费者之间的互动影响到了消费者对服务质量的主观感受,进而影响到质量水平;在信息化程度越来越高的当下,更多的服务内容通过网络和软件提供给消费者,因此,上市物流公司的信息化水平直接决定了其服务质量高低。(2)在行业层面的控制变量中,FDI强度(Fdi)对物流服务质量的影响系数为正,但没有通过显著性检验。可能与我国物流行业外资开放时间较晚、外资进入的强度不大、对国内冲击不明显有关。虽然行业道德水平(Mor)与物流服务质量呈正向关系,也通过了显著性检验,但影响系数仅为0.001,影响不明显。(3)在宏观环境控制变量中,与市场集中度的分析情况相似,经济发展水平(Gdp)对物流服务质量有正向影响,且通过了显著性检验。与政府和标准化组织关系(Rel)对物流服务质量有影响,但未通过显著性检验。 3.进入壁垒(Cab) 以进入壁垒强度作为门槛变量时,标准化存在影响物流服务质量的双重门槛(门槛值分别为24.502和56.035)。表3列(3)显示,当进入壁垒低于24.502时,加强标准化工作有利于物流服务质量的提升,虽然影响系数不大,但通过显著性检验。当进入壁垒超过第一个门槛值后,标准化对物流服务质量的影响依然显著为正,且影响水平提高到0.214。表明在进入壁垒较低时,物流企业通过标准化促进了服务质量的提升。可能的原因是,虽然标准化逐步提高了新进入者或潜在进入者的资金门槛和技术门槛,但由于此时门槛较低,多数物流企业尤其是上市物流公司有此承受能力。更为重要的是,我国电子商务快速发展给物流业带来诸多商机。另外,标准化过程中的技术壁垒会促进企业科研投入,提升服务质量。当进入壁垒强度越过第二个门槛值(56.035)后,标准化对物流服务质量呈负向影响(影响系数为-0.003),并通过了显著性检验。可能的原因是:已有关于进入壁垒(尤其是技术壁垒)有利于企业提升产品质量的研究,多数侧重于高新技术产业领域。不可否认,技术性壁垒有利于高新技术型企业加大技术研发投入,进而提升其产品质量,且此种改善在短期内就能看出明显效果。但在物流业内,目前我国多数物流企业科技能力并不强,尤其技术性壁垒可能是物流企业是否进行改革跨越的一次生死抉择。倘若技术革新成功将大大提升其利润,但多数企业可能受限于自身的规模、成本和科技能力,选择向其他更低端或落后地区提供已有的物流服务,而非着力于提升服务质量。对于那些依然未退出的物流企业,为了应对标准化所提出的高要求、高条件而投入更多的资源,从而减少对服务内容本身的关注,可能导致物流服务质量下降。因此,短期内标准化有不利于物流服务质量的提升反而使得质量下降的可能。 其他控制变量系数虽然在数值上与市场集中度存在差异性,但其所包含的经济意义是一样的。人力资本(Hur)、信息化水平(Inf)、FDI强度(Fdi)和经济发展水平(Gdp)均对物流服务质量提升具有显著作用,但行业道德水平(Mor)和与政府和标准化组织关系(Rel)对物流服务质量的影响不明显。 本文通过以下两种方法验证上述结果的稳健性:(1)使用其他参数估计方法,由原先的广义最小二乘法改为普通最小二乘法再次进行回归;(2)更换相关变量的替代指标,如将物流服务质量的替代指标由“资产利润率”替换为“资产净利润率”。去掉所有宏观环境中的控制变量(它们对所有物流企业的影响存在相似性),留下企业层面和行业层面的控制变量;(3)去掉敏感物流企业数据。考虑到企业经营的连续性与稳定性,剔除了t年与t-1年之间资产利润率之差大于50%的企业(最后获得79家物流企业的有效数据)。具体结果如表4、表5和表6所示。 表4 变换参数估计方法的稳健性检验 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内的数值为对应t统计值。 表5 变换替代指标的稳健性检验 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内的数值为对应t统计值。 表6 去掉敏感企业数据后的稳健性检验 (续上表) (1)市场集中度(2)服务差异化(3)进入壁垒Mcr1.221∗Mcr1.001∗∗Mcr1.111∗∗∗(5.005)(2.075)(2.006)Sed0.621∗∗∗Sed0.079∗∗Sed0.189∗∗∗(2.231)(0.883)(1.035)Cab0.089∗∗Cab0.112∗∗Cab0.126∗∗∗(0.864)(0.708)(0.683)Hur2.177∗∗Hur4.989∗∗Hur3.148∗∗∗(5.005)(9.589)(5.228)Inf1.146∗∗Inf2.991∗∗Inf1.147∗∗(3.185)(9.056)(4.086)Fdi0.101∗∗∗Fdi0.002Fdi0.121∗∗∗(2.013)(0.598)(1.516)Mor0.012Mor0.001∗∗∗Mor0.002(1.954)(0.303)(0.104)Gdp0.801∗Gdp1.084∗∗Gdp1.211∗∗(1.045)(1.467)(1.507)Rel0.001∗Rel0.217Rel0.014(0.895)(2.835)(0.802)Sta(Mcr<2.005)-0.007∗Sta(Sed<2.328)0.982∗∗∗Sta(Cab<24.502)0.001∗(0.326)(3.515)(1.589)Sta(2.005 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内的数值为对应t统计值。 从表4-表6的回归结果可以看出,虽然在具体数值上存在差异,但系数方向和显著性没有明显差别,表明前述市场结构在物流标准与物流服务质量之间的门槛效应是稳健的。 由表3可知在市场结构变量大于和小于门槛值时物流标准对物流服务质量的弹性系数。但由于弹性系数仅反映解释变量对被解释变量的影响是否显著,却无法获知它们对被解释变量变化的相对贡献程度。因此,本文借鉴毛其淋和盛斌(2011)[36]的研究思路和计算方法,分别计算在不同市场结构状态下的物流标准对物流服务质量的贡献率,结果见表7。 表7 物流标准对物流服务质量的贡献率分析 可以看到,当市场集中度(Mcr)低于门槛限值2.005时,物流标准对物流服务质量的贡献率为-1.32%;当市场集中度(Mcr)处于2.005~12.475时,物流标准对物流服务质量的贡献率高达7.82%;当市场集中度(Mcr)高于门槛限值12.475时,物流标准对物流服务质量的贡献又下降至1.42%。当进入壁垒(Cab)低于门槛限值24.502时,物流标准对物流服务质量的贡献率为1.05%;当进入壁垒(Cab)处于24.502~56.035时,物流标准对物流服务质量的贡献率高达14.56%;当进入壁垒(Cab)高于门槛限值56.035时,物流标准对物流服务质量的贡献又下降至-2.67%。上述数据表明,在我国物流业还不具备较强竞争力的当下,市场开放不宜过快,适中的市场集中度和进入壁垒有利于提高物流标准对物流服务质量提升的贡献能力。与以往企业数量众多以增强市场竞争的市场培育模式不同,互联网环境下的物流业无需数量众多的企业加入,少而强是产生规模经济的基础。较低的进入壁垒使得多数物流企业没有物流标准化的能力——技术上达不到实施标准化的条件,也没有足够资金开展技术改造、更新,但随着进入壁垒提高、在位企业数量锐减,可能又会因竞争激烈程度下降而失去通过标准化提升物流服务质量的动力,反而导致物流服务质量下降。 当服务差异化(Sed)低于门槛限值2.328时,物流标准对物流服务质量的贡献率为6.87%,当服务差异化(Sed)高于门槛限值2.328后,物流标准对物流服务质量的贡献率快速下降为-18.45%。即企业服务差异化程度较低更有利于提高物流标准促进物流服务质量改善的贡献率。因此,企业若想通过标准化改善物流服务质量,就应当控制好服务项目及其品牌的数量。 基于上述研究,本文得出如下主要结论: 1.市场集中度在标准化对物流服务质量影响中存在显著的双门槛效应。当市场集中度未到达第一个门槛值(2.005)时,物流标准与物流服务质量呈负向关系,当它跨过第一个门槛值但在到达第二个门槛值(12.475)前,标准化工作能提升物流服务质量。当市场集中度跨越第二个门槛值后,物流标准对物流服务质量的影响效果不显著。 2.服务差异化在标准化对物流服务质量影响中存在单门槛效应。在物流企业服务多样化程度未到门槛值3.328前,标准化工作对物流服务质量提升有显著正向影响,此阶段标准化有助于物流服务质量整体提升。当越过3.238的门槛值后,标准化对物流服务质量呈负向影响,不利于物流服务质量的改善。 3.进入壁垒在标准化对物流服务质量影响中存在双重门槛效应。当进入壁垒低于24.502时,加强标准化工作有利于企业物流服务质量的提升,但作用不大。当进入壁垒超过第一个门槛值后,标准化对物流服务质量的影响依然为正,影响系数提高到0.214。当进入壁垒强度越过第二个门槛值(56.035)后,标准化对物流服务质量的影响为负。 4.其他控制变量中,人力资本(Hur)、信息化水平(Inf)、FDI强度(Fdi)和经济发展水平(Gdp)均对物流服务质量具有正向影响,但行业道德水平(Mor)和与政府及标准化组织关系(Rel)对物流服务质量的影响不明显。 为了有效地利用标准化促进物流服务质量的提升,本文提出如下建议:(1)政府应当积极引导物流企业采用国际标准或国外先进标准,通过标准化影响物流业的市场结构进而改善物流服务质量。当然,通过理论分析与物流企业实地调查相结合的方法,设计适度的标准化工作强度,将有利于我国物流服务质量提升。(2)物流企业要积极参与标准制定工作,提升企业技术水平。吸收与消化国际标准后,企业应加大技术研发投入,努力将自有专利技术或知识产权纳入标准规范中,这样不仅可以提升物流服务质量,更有利于掌握和利用竞争规则,提高企业竞争力,长此以往,才有可能将我国物流标准推荐到国际标准组织,为进入国际市场铺好道路。(3)在微观层面,物流企业需要重视人力资源培训,以提升从业人员的技术能力和创新精神;加大企业信息化建设,构建良好的人机交互环境,提升物流服务的可靠性和稳定性,并方便消费者使用,重视人机交互对服务质量评价的影响。除此之外,物流企业需要提前做好准备,应对外资大规模进入后的激烈竞争;政府相关宣传渠道要做好物流企业违法、违规信息的发布工作,让更多消费者更方便地了解企业道德水平,正确评估服务质量。(三)指标选取与数据说明

四 实证结果与分析

(一)门槛效应检验

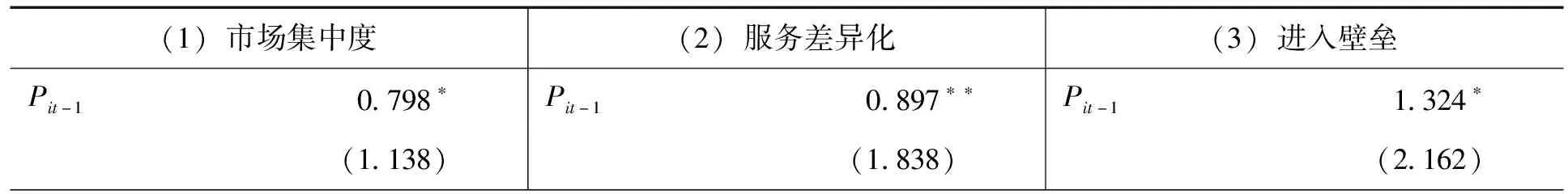

(二)稳健性检验

(三)贡献率分析

五 主要结论及政策建议