我与徐无闻先生的接触

2020-07-09李刚田郑州大学书法学院教授博士生导师

⊙ 李刚田(郑州大学书法学院教授、博士生导师)

我与四川徐无闻先生接触不多,回忆起来,见过四次面,通过十几封信,但彼此的感情却很深。如今他作古了,我还活着,不时地会想起他来。

第一次见到他是在1986年山东烟台中国书协二届二次理事会上。会上分配我与河南谢瑞阶先生同住一室,当时谢老已84岁,一老一少,显然是要我照料他的起居。谢老很高兴我与他同室,说与我有“缘分”,因为我的母亲还没有做母亲的时候就是谢老的学生,那是在开封女子师范,谢老教绘画,那也是谢老当教师的开端,以后他做了几十年的教育工作。我是很有“责任心”的,谢老视力极差,既然会议分配我在谢老身边,我除了参加会议之外,别无他顾,总在谢老身边。早晨五点,要同谢老一同到海边,踏着卵石铺出的海滩,从看东方天际的曦光一直到红日出海;夜里子时,谢老仍兴致勃发,我支撑着睡眼,听他从抗战讲到“文革”,从因缘、色空讲到小乘、大乘……因此我在会议上与其他理事没有时间交往。

书界朋友天南海北聚在一起也很不容易,直到要散会的一天,我看到一位工作人员拎着一幅墨迹未干的字从走廊经过,晃了一眼,落款是徐无闻!徐无闻也到会了?我循着那拎字者来的方向走进了一间房子,见一个不高的小老头儿被人围着,伏在案子上为人写册页。我看不到他的面孔,但肯定他是徐无闻。我从背后看他写字,他用做工颇精的狼毫笔,悬肘微微离案,专注地在写小行楷书。他的行书一眼看去是褚遂良的底子,笔意清刚,字的骨架有褚早年所书《伊阙佛龛记》的方正舒和,但除去了其刻板处,有褚书《雁塔圣教序》《倪宽赞》之用笔灵动,又除去了其跳荡,可谓善学者矣。人渐散去,他也转过身来,我上前自我介绍,他连声说:“知道,知道,拜读过你的大作。”他客气地寒暄,像老朋友一样握手。眼前这个小老头儿与我想象中的徐无闻完全是风马牛不相及,因徐先生的书法一向舒和文雅,其文章平淡而谨严,所以由书及人,想他一定是一位有几分仙风道骨的儒者相。而眼前的徐先生浑若一老农,个矮而貌黑,步履有点拖拉,不苟言笑,身穿一件由黑洗成灰色的中山服,一口地道的、抑扬顿挫分明的四川话。说他像个小老头儿,因为他年龄刚五十转弯,不算大,而形象却是既老又土。匆匆间,与他交谈不多,但明显地体会到他思路清晰、语言准确,没有多余的话。同他谈话颇费气力,他两耳几近于聋,戴着耳塞,手执助听器向着对方的口,好像记者采访一样。他名叫徐永年,因耳聋号无闻,他的文章书法多以“无闻”署名,后来书界多知徐无闻而不知徐永年。想他的“无闻”有多种含义,不求闻达,默默无闻是一层意思,尘世间一切勾心斗角他也不想去闻,真个是“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”了。

第一次与徐先生仅仅是见了面,第二次是在一起共事了。还是烟台,1991年全国第二届篆刻展评选工作,大约在一起一个星期时间。评选工作很紧张,投稿约两千六七百件,每个以平均八方印、每印四字计,共两万多方印、八万多字,每个评委都要在较短时间内读完这八万余字的一本“篆书”并对两万余方印做出取舍,殊非易事。评委们对每件作品逐一打分,流水作业,其中徐无闻先生工作速度较慢。如果说较年轻一些评委注意的焦点是作品的艺术形式,那么徐先生好像没有什么“焦点”,他对印章的艺术形式、篆法正误及印文、边款的文学性内容等综合做出评判。对艺术形式之美,见仁见智,都不算错,每个人有自己的审美标准,在评选过程中,徐先生在这方面没有发表多少议论。对于入印文字的正误或当否问题,古文字学功力深厚的徐无闻却持极审慎的态度,他不轻易说某个字是错字,而是在这个字旁用铅笔画一个问号,在传阅过程中请大家去研究审定。徐先生深知入印的古文字是一个非常复杂、牵扯到许多方面的问题,判断正误的尺度标准历来不一,具体一个字的出处和入印形式变化千差万别,自己提出疑问,请大家研讨,这种做法与一些对古文字一知半解,却急急忙忙指出别人错字的“初生牛犊不怕虎”者相比成为鲜明对照。而往往被徐先生揪住不放、大不以为然的是印文的文学性内容,夫子气甚重的徐先生认为读书为文是“敬事”,怎么能把流行歌曲中那些哥哥妹妹、亲亲爱爱之词刻入神圣的印面呢?大凡印文内容无聊者,恐怕在徐先生手中是难得选票的。在座谈中,徐先生念出一串作品中出现的无聊印语,令评委们捧腹,记得有一方印文是“刀下留人”,令他很气愤,似乎这位作者利用印文向评委们求情或示威。

评选工作结束,我与徐先生、西安傅嘉仪兄同车南下,我和嘉仪兄一路天南地北侃大山,徐先生自知耳聋与人交谈困难,于是隔我们几排位置默坐,表情木然。一会儿列车上查票的来了,是抽查,向车内巡视一周,从我们身边走过,径直奔徐无闻,徐先生默默取出车票,顺从地接受检查,然后依旧表情木然地默坐,其实他心里透亮,他何尝不知检票者以衣貌取人而怀疑他是偷搭车的呢?而凡此种种,先生皆以“无闻”而应之。

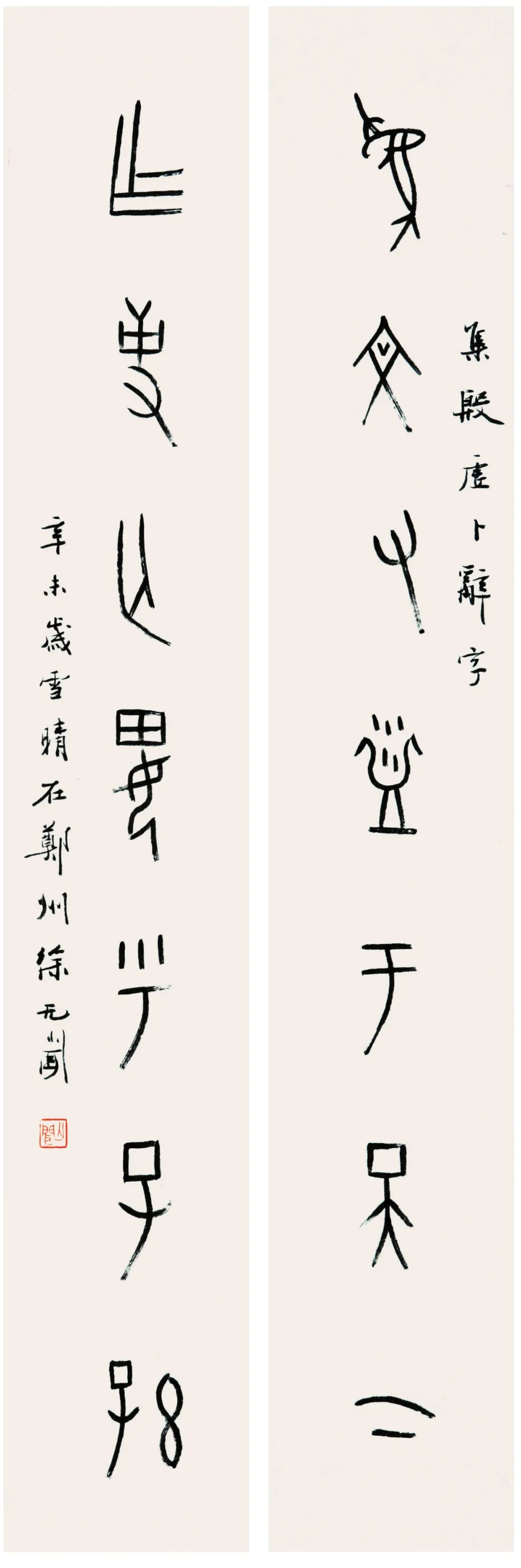

徐无闻 篆书《为文作事》联

在列车上,我呈送他我的一本篆刻集子请他指教,他翻看着,说好,说清雅峻洁。我知道这是他对我的夸奖,其中当然也会有他不以为然处,只是他含而不言。想我那本集子中的印与徐先生的审美当有合有异,合者,“清雅峻洁”一面;异者,从其作品中可以看出谨守夫子之道的徐先生主张的是“思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远”,如他的小篆结构雍和,线条匀净,是典型的秦刻石小篆,而我的篆书是从邓石如一路来的,讲究疏密对比,故伸头舒足,再加一些吴昌硕的斜肩掉胯,这种篆书形式及反映出的审美倾向在我的印里很明显,这是不合徐先生审美的。徐先生不言,或出于他对艺术风格的宽容,或出于为人的含蓄,或二者兼之,现在已无可考。但徐先生还是命我给他刻印,在火车上给我写了印文及印面大小。当时我爽快地答应尽快遵命完成呈他指教,别后诸事匆匆又忘在脑后了。忽一日接先生来信,其中言及:“前承面允赐刻,敢乞清暇奏刀为幸,印文另纸写呈。下走今年十一月满六十,倘能在今年内拜领,便大喜过望矣!”我自知怠慢,赶忙为先生刻了一对印寄去。

以后又见过两次面。记得一次是他带了五六个研究生来河南考察碑刻,找到我这个“地主”,我给他们写了许多封私信作为“路条”,分别给安阳、洛阳、登封、南阳、开封等地的书界朋友,请他们关照徐先生,在考察中给予方便。后来徐先生给我来了一封信,感谢对他的帮助,说我开的“路条”比公函介绍信灵得多,说我在朋友中有面子。其实我知道,这并不是靠我的面子,而是靠先生自己的大名,以及每到一处挥毫留下的“酬谢”作品。

最后一次见面是徐先生去世前一年的隆冬。忽接到他从山东拍来的电报,说乘某次车过郑州,请我给他买好回四川的票并接站。我查了一下时间,车是凌晨三点到,我提前一小时动身去接他,漫天大雪使司机几乎看不清道路,五六公里竟然走了一个小时,等我们进站去,已是人去车空。荡荡然的站台上,远远望去伫立着一个小老头儿,我们跑过去,他面对鹅毛大雪,竟然没有认出我来,依旧木然而立。我大声叫徐先生,他明白过来,像在大海里突然得到一只救生圈一样高兴。接进温暖的宾馆里,他有点亢奋,一反矜持的常态,喜形于色地大声说话。次日,依旧茫茫大雪,回程车票是晚上的,白天他无处可去,便同我一起到办公室看书,兴致来了,我拿出好纸,他便写字,写了几幅篆书,然后便信手漫笔写行书,边想边写,写他在山东看到某一名人(笔者隐去其姓名)写的篆书,如何丑怪不堪;又写乘车来到郑州,茫茫大雪中刚田来接他……又顺手写五言诗:“济南到郑州,千里覆冰雪。来岁必丰收,念念心内热。良友驱车来,解我途中厄……”四尺对开横写,一纸不足,复续一纸,成一八尺横卷,送给了他的老友郑州大学齐冲天教授。写完后问我:“我的这支笔好用吗?”我未用过,说不准,但见他用得得心应手,便泛泛地说:“好用!”“好用,就给你留了。”没想到他今天兴致如此高,我拜领了。这支笔细长而健,好像是外裹羊毫中柱鬃毛。我看他写字,执笔很低,这样写他那规整的小篆或中山王器上的篆书才能工稳,悬肘离案,挥运无拘。由于他对篆法结构谙熟于胸,他写铁线篆的速度并不慢,行笔不疾不徐,线条清健之中带有涩意,这与一些写带有甜熟味的小篆者是不可同日而语的。看先生写字,执使转用,映带左右,如庖丁寻隙,不以目测而得神遇;又如观淑媛抚古琴,不觉与之相应相和。

此后不久,大概不到一年时间,突然接到徐先生去世的讣告。惊愕,悲哀,伫立良久。想起了他曾说过:“我有一些想法,我的字要再求变化。”正当先生厚积薄发,将有所突破之时,生命的时针戛然而止了。想起邓散木晚年探索着将大、小篆糅合在一起写草篆,虽不算完美,但显示出他的作品在形式上将有大的突破;看徐无闻晚年写的草书,其中的狂放之意也显示着他将对自身的审美惯性有所突破,但这一切都没有实现,“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,世事本来就是如此无情!噩耗虽来蜀道难,我自然去不了四川,便写了一幅字用特快专递寄去,以寄托哀悼。我用甲骨文写了“其人如光风霁月”,落款写道:“用徐无闻先生所赠之笔写先生所集甲骨文之句,以颂先生之品格,祀先生之英灵。”后来听朋友说这幅字在徐无闻先生的追悼会上展示了出来,我甚为欣慰,又听说追悼会结束时在忙乱中这幅字被某君悄悄收藏去了,我又有些茫然。