甲午战争时期日军汉语翻译的需求*

2020-07-08寇振锋

寇振锋

众所周知,翻译在不同语种国家间的战争中扮演着不可或缺的重要角色。翻译一般从事以沟通交流为主的语言转换工作,然而对敌侦察也多由熟练掌握敌方语言的翻译来完成。

甲午战争期间,汉语翻译就全程参与了战争。日本学者冈本真希子围绕日本陆军人才保障的政治过程,对甲午战争时期的汉语翻译问题进行过探讨;(1)岡本真希子「日清戦争期における清国語通訳官:陸軍における人材確保をめぐる政治過程」、『国際関係学研究』第45号、2019年3月、27-39頁。佐佐博雄曾对甲午战争期间部分日军汉语翻译的名单做过考证;(2)佐々博雄「日清戦争と通訳官」、東アジア近代史学会編『日清戦争と東アジア世界の変容』(下)、ゆまに書房、1997年9月、373-399頁。另一位日本学者幅亮子对甲午战争期间的清军战俘进行过探究。(3)幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、名古屋大学国際言語文化研究科修士学位論文(修士論文 国言No.477)、2008年3月。但三位日本学者并未对汉语翻译的需求状况及与战争的密切关联予以系统梳理。据笔者管窥,目前在国内学界,尚未有系统考释与梳理甲午战争期间日军对汉语翻译需求方面的研究成果。(4)据笔者管窥,国内关于甲午战争汉语翻译的考证,现仅为笔者的《甲午战争前及战时日军汉语翻译的培养》,《日本侵华南京大屠杀研究》2019年第3期。

甲午战争中究竟有多少汉语翻译参与其中?翻译的大概去向如何?各出征部队、日本后方以及战后一段时期内,日军对汉语翻译的需求状况如何?这一系列问题值得我们去梳理,并对这一历史现象予以回眸与反思。

一、汉语翻译的职责与人数

早在甲午战争前,日本就已开始注重对汉语人才的培养。1879年,军方上下一致认识到培养汉语翻译的重要性,并开始付诸实施。军方利用日本军校、民间学校,以及中国本土的汉语资源,为甲午战争培养了诸多汉语翻译人才。(5)寇振锋:《甲午战争前及战时日军汉语翻译的培养》,《日本侵华南京大屠杀研究》2019年第3期。

参与甲午战争的汉语翻译,“皆为报效之义举所驱,不顾待遇如何,竭尽其职。其所从事的工作有口译、笔译、间谍、协助战俘管理、民政辅佐”(6)参謀本部編纂『明治二十七八年日清戦史』第8巻、東京印刷、1907年、140頁。等。可见,这些汉语翻译从事与中国战事密切相关的全方位工作,在战争中扮演着“全能”的重要角色。

汉语翻译的召集、选拔、调配,均由大本营统筹,最初是由大本营的副官负责,但由于相关的具体工作过于繁琐,大本营只好配备一名专职人员——步兵大尉小泽德平,由其专门负责统筹汉语翻译事务。小泽德平是甲午战争前参谋本部派往中国的间谍翻译人员,本身就是一个中国通。

那么,究竟有多少汉语翻译参与了这场战争呢?有研究者认为,在甲午战争之际,全日本懂汉语者皆被命令充当汉语翻译,所召集的总人数达500人,另一说为300人。(7)鱒沢彰夫「解説 興亜会の中国語教育」、黒木彬文、鱒沢彰夫編『興亜会報告·亜細亜協会報告』復刻版第1巻、不二出版、1993年、 24頁。这两种说法均体现出汉语翻译的大致规模及所需程度。

随着战事的扩大,日军对汉语翻译的需求量与日俱增。战时,《九州日日新闻》曾对汉语翻译的人数做过三次报道:1894年10月17日报道,汉语翻译达100名;第二年1月19日报道,已达200名,仅三个月就增加了一倍;2月24日报道,大本营的翻译总数为224名。(8)野口宗親「明治期熊本における中国語教育(2)」、『熊本大学教育学部紀要·人文科学』51号、78頁。据此我们可以基本了解战争期间汉语翻译的数量。

另外,日军参谋本部编纂的《明治二十七八年日清战史》记载:“本次战役中配属的清语翻译官(内含少量英语翻译)总数约276人,其中大本营31人,其他归第一军、第二军及各师团所属。一个师团约配有20名汉语翻译,未详及大队以下。从事翻译的人员皆等同于陆军省雇员,给予判任官之待遇,对于有学识之知名人士,给予高等官之待遇士……战死者12人,病死者9人。”(9)参謀本部編纂『明治二十七八年日清戦史』第8巻、139、140頁。

综合前人考证,《九州日日新闻》报道及《明治二十七八年日清战史》记载,翻译总数为276人,这个数字应该较为贴切。虽然战前军方在汉语翻译培养方面已做了充分准备,但随着战事的扩大,仍未达到战时所需的数量,培养与需求之间出现了严重脱节。另外,尽管军方紧急出版了诸如《兵要支那语》(10)参见寇振锋《甲午战争时期日军〈兵要支那语〉探究》,《日本侵华南京大屠杀研究》2018年第3期。《日清会话》(11)参见寇振锋《甲午战争时期日军参谋本部编〈日清会话〉探究》,《云南师范大学学报(对外汉语教学研究版)》2020年第1期。之类的军用汉语教科书(12)参见寇振锋《甲午战争与日本军用汉语热探究—以日本军用汉语教科书出版为中心》,《抗日战争研究》2017年第1期。,但这些教科书仍然代替不了汉语翻译。

二、出征部队对随军汉语翻译的需求

甲午战争时期,日军的参战部队主要包括:陆军的第一军(下辖第三、第五师团)、第二军(下辖第一、第二、第六师团)、近卫师团、第四师团,以及海军联合舰队(下辖常备舰队、西海舰队)。那么这些军队是否都需要随军汉语翻译呢?我们根据当时参战部队与军方大本营之间往来的电报,梳理中国战场上各部队对汉语翻译的需求状况。

(一) 第一军的需求状况。第一军尚在朝鲜战场之际,据其由平壤发至大本营的电文可知,甲午战争开战不久的1894年10月4日,第一军参谋长小川又次少将再次致电大本营,要求紧急派遣汉语翻译。(13)「小川少将発 大本営宛 通弁を早く送れ」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06060828700、 明治27年8月—10月『着電綴(四)』(防衛省防衛研究所)。显然,关于汉语翻译一事,之前已致电大本营。10月6日,第一军第五师团长野津道贯中将从釜山发给川上操六中将的电报中提到:“随着师团北上,急需大量汉语翻译,望紧急派送。”(14)「野津中将発 川上中将宛 員数の通弁を送れ」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06060829800、明治27年8月—10月『着電綴(四)』(防衛省防衛研究所)。可见,随着战争的扩大、战火的北移,汉语翻译的需求量大增。

金州城被日军攻陷后,汉语翻译更为奇缺。11月14日,驻九连城的第一军司令部致大本营的电报再次提到:“早已请求的支那语翻译30名,请准备好后紧急派送过来。”(15)「第1軍司令部発 大本営宛 通訳官30名送れ」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06060842800、明治27年11月中『着電綴(五)庶』(防衛省防衛研究所)。其实,作为参战最早的主要作战部队,第一军出征时汉语翻译的配备就较为充足。然而,当日军进入中国战场后,发现现有翻译已远远不能满足需求,于是再次致电大本营请求紧急增派。而且12月16日,第一军司令官山县有朋致大本营参谋总长炽仁亲王的电报中就特别强调:“眼下汉语翻译在军队的运转上是一日都不可或缺的”。(16)「陸軍大臣西郷従道発 参謀総長熾仁親王宛 雇通訳官2名本年徴集に応ずべき処第1軍に於て必要に付戦役間徴集猶予に付協議の件了承」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061286000、明治27年10月28日明治28年1月24日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。显然,翻译的重要性,只有前线的军人才能体会到。

据12月25日大本营川上操六总监致第一军司令部的电报可知,在汉语翻译的配备上供需双方的焦急程度:“汉语翻译之事已获悉,军司令部已迫切请求,本当满足,然适合者却寥寥无几。前几天已分两批派送10人。”(17)「川上総監発 支那通弁の事」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06062235300、明治27年12月『陣中日誌原稿 義州第1軍兵站監部』(防衛省防衛研究所)。而这应急的10人,根本满足不了第一军原计划30人的迫切需求。

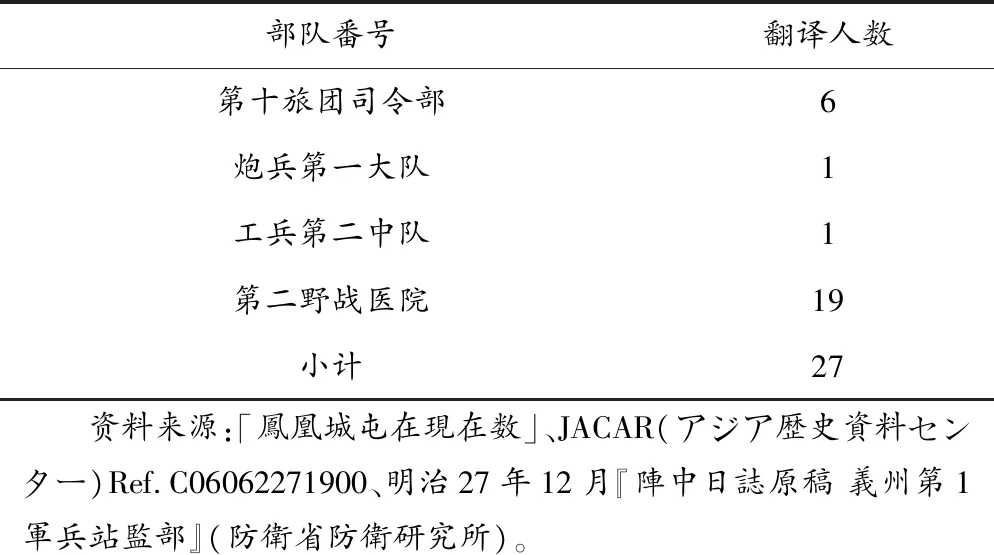

第一军兵站部《阵中日志》记载了1894年12月30日第五师团司令部提供的当时凤凰城驻军中的翻译人数:

凤凰城驻屯军汉语翻译数

据该文件可知,第五师团当时在凤凰城的驻军为6339人,汉语翻译为27人,超过了标配的20人,其中野战医院配备较多,无疑是为了配合伤员的救治工作。

(二) 第二军的需求状况。1894年9月11日,陆军省副官大生定孝在给第二军之第二师团大久保春野参谋长的电报中,询问该师团需派多少随军汉语翻译。(18)「山内陸軍省副官発 第2師団大久保参謀長宛」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061177200、明治27年7月27日至9月25日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。9月15日,大久保春野回电称:“我师团需要32名汉语翻译”,并指出在现有15人名单中,“樋口、小川、清田、川野,4人目前尚在仙台”。(19)「第2師団参謀長大久保春野発 大本営副官大生定孝宛 支那語通弁32名必要の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061180300、明治27年7月27日至9月25日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。可见其迫切需求的程度。

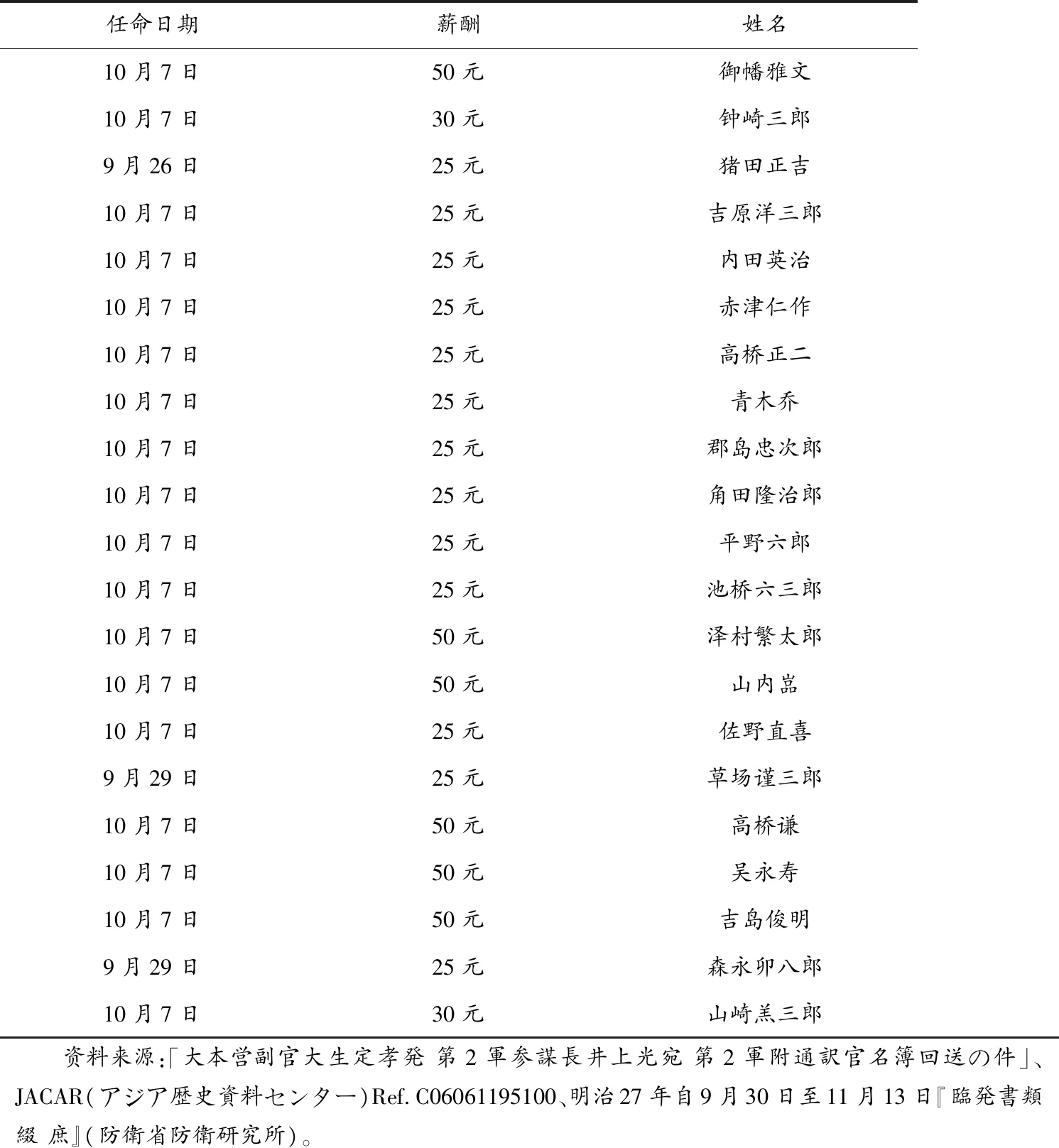

1894年10月10日,大生定孝致第二军参谋长井上光的电报中,已明确了分配给第二军、第一师团的翻译名单,以及计划分配给第二师团的翻译名单。

第二军所属汉语翻译名单

由上表可知,著名学者御幡雅文等6人的薪酬最高,均为50元,显然属于高级别随军汉语翻译,而且这些高级翻译均为第二军司令部所属。

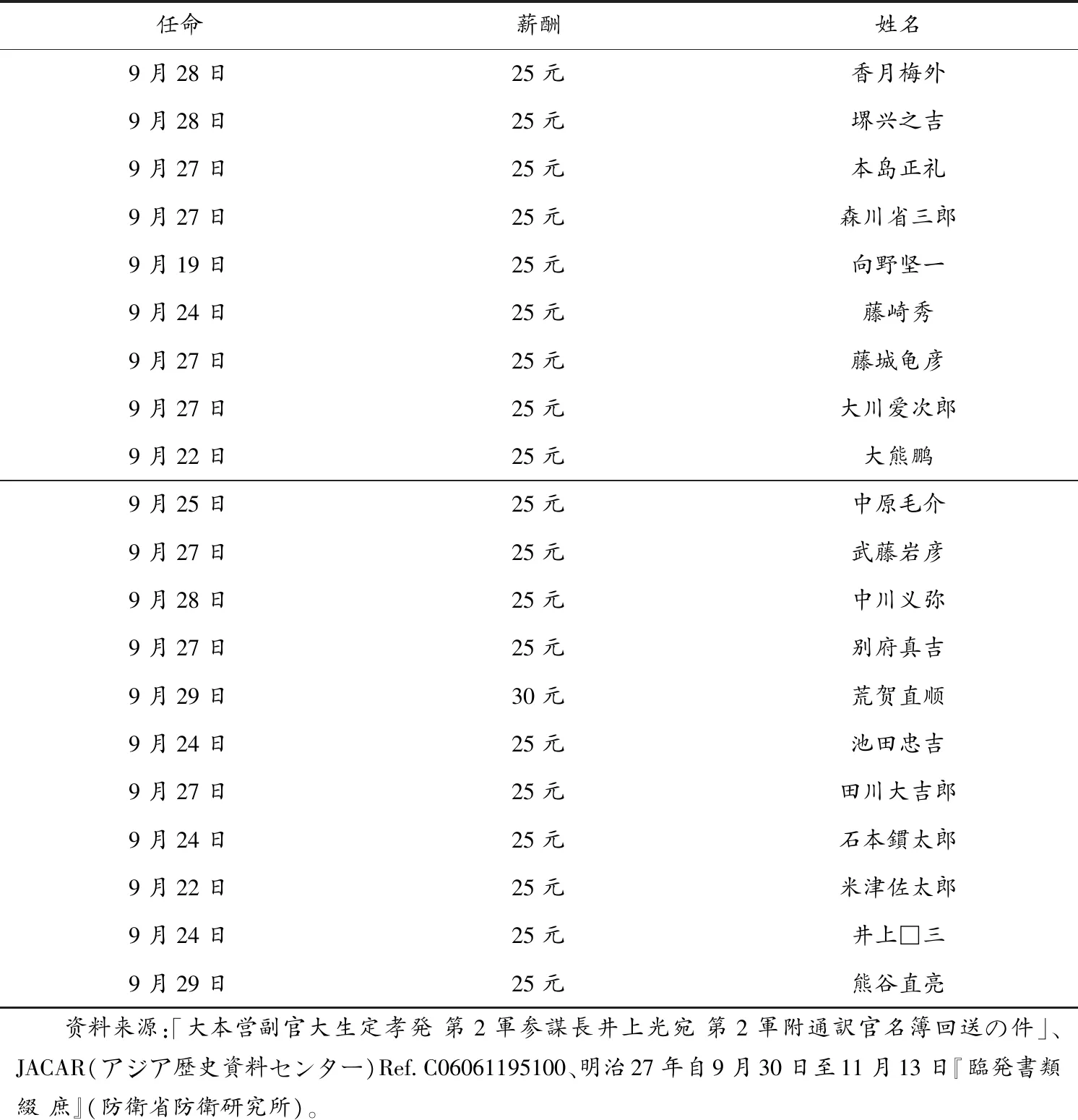

第一师团所属汉语翻译名单

据上表中翻译薪酬可知,第一师团配备的翻译人员与第二军相比,级别略显逊色,应属于一般翻译人员。另外,该电文中还附有计划分配给第二师团的20人翻译名单,却标注为“仅为计划”,且无任命日期,显然尚未明确。

由于大本营一直未能满足第二师团32人的请求,该师团参谋长大久保春野在接到大本营10月10日电报的当天,紧急回电大本营副官大生定孝指出,第二师团所需的汉语翻译,今日已任命10人,然而尚缺22人,不足部分,不知在何处方可跟上第二师团。如已内定,请予答复。(20)「第2師団参謀長大久保春野発 大本営副官大生定孝宛 支那語通訳官10名任命の處尚22名附属の件照会」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061230200、明治27年自9月24日至11月1日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。可见,该师团对大本营的翻译分配方案颇有微词。对此,大本营于13日回电称,计划为各师团分别配备20人,第二师团已任命完毕,所需的32人已减为标配的20人。(21)「第2師団参謀長大久保春野発 大本営副官大生定孝宛 支那語通訳官10名任命の處尚22名附属の件照会」、 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061230200、明治27年自9月24日至11月1日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。大本营对此并未详细解释,这也表明大本营的不满与无奈。由于汉语翻译奇缺,竟然造成出征部队与大本营之间产生不快。

另外,第二军之第六师团参谋长松村务本12月31日致电大本营副官大生定孝称:“福冈大队区司令部书记、陆军步兵曹长安乐荣之进,后备步兵第十一联队附、后备陆军步兵曹长小田畅”二人,“多年来研究北清语学,可胜任普通翻译,聘为本师团的编外翻译。”(22)「第6師団参謀長松村務本発 大本営副官大生定孝宛 北清語学研究者通訳に使用致度照会」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061282100、明治27年10月28日明治28年1月24日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。拟聘用步兵曹长为翻译,特此照会大本营,可见,由于大本营派遣的翻译无法满足部队所需,各部队只好自行设法解决。

在甲午战事正酣之际,1895年2月5日的《九州日日新闻》,登载了大本营招募汉语翻译的广告:“募集汉语翻译 大本营在此登载广告,会汉语者经考试后可录用。且闻战斗日益扩大,兵站部在增加,翻译的需求量极大。此次第一军和第二军又分别要求派送30人和50人的汉语翻译,大本营为不能悉数满足而困惑,特此登载广告召集。”(23)「通訳官の募集」、『九州日日新聞』1895年2月5日、野口宗親「明治期熊本における中国語教育(2)」、『熊本大学教育学部紀要·人文科学』51号、75頁参照。

据上述招募广告可知,对于第一军和第二军急需汉语翻译,大本营无法满足,不得不借助报纸广而告之进行招募。大本营之所以在九州的报纸上登载招募广告,是因为九州地区日本人的汉语素养较高,与其他地区相比,应聘的可能更大。

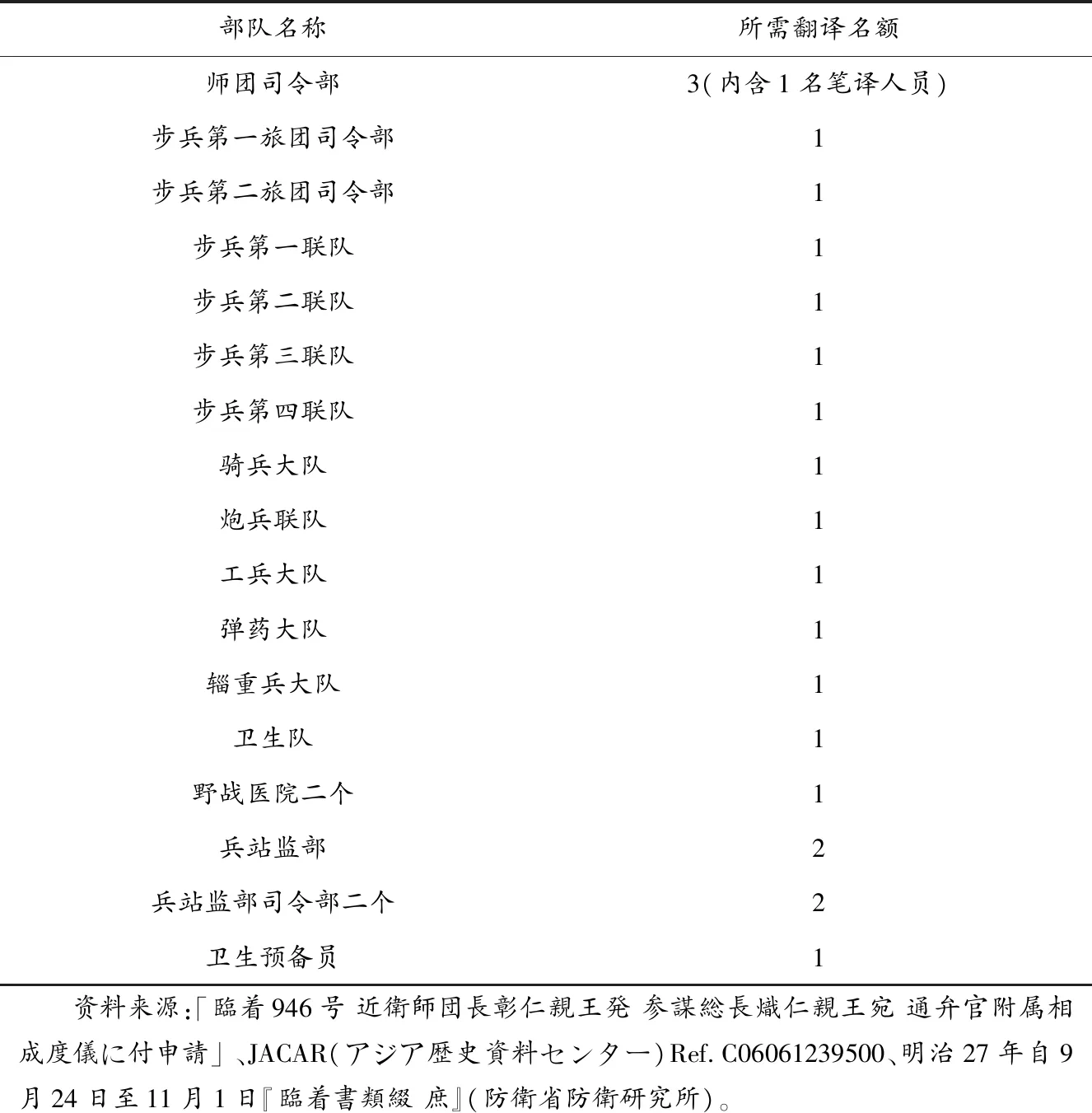

(三) 近卫师团的需求状况。1894年10月23日,近卫师团参谋长彰仁亲王致参谋总长炽仁亲王的电文提出,向海外派遣时所需汉语翻译为21人。电文中附有分配给所辖各部汉语翻译的明细。

近卫师团所需汉语翻译明细

据上表可知,近卫师团下辖的各部队均需汉语翻译,最多的为师团司令部,需要3人,其中1人为笔译,可见翻译职责的划分较为明晰。

(四) 第四师团的需求状况。1895年2月3日,第四师团参謀长原口兼济致电大本营副官大生定孝称:“分配给出征部队通晓汉语的翻译官欠缺,现处于无人可派之状况。按理应该在各部队下士中选拔合适的人选予以培养,但眼下几乎没有具有汉语素养之下士,且亦无法赶上出征。望大本营予以选拔。”(24)「第4師団参謀長原口兼済発 大本営副官大生定孝宛 清国通訳官下士卒教育方到底為し能はざる旨回答」 、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061400700、明治28年1月22日至明治29年4月9日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)」可见,第四师团在临近出征前,仍未能配齐所需的汉语翻译,而且自身又无法解决,只好再次致电大本营。此电无疑也是促使大本营在2月5日的《九州日日新闻》上登载招募汉语翻译广告的诱因。

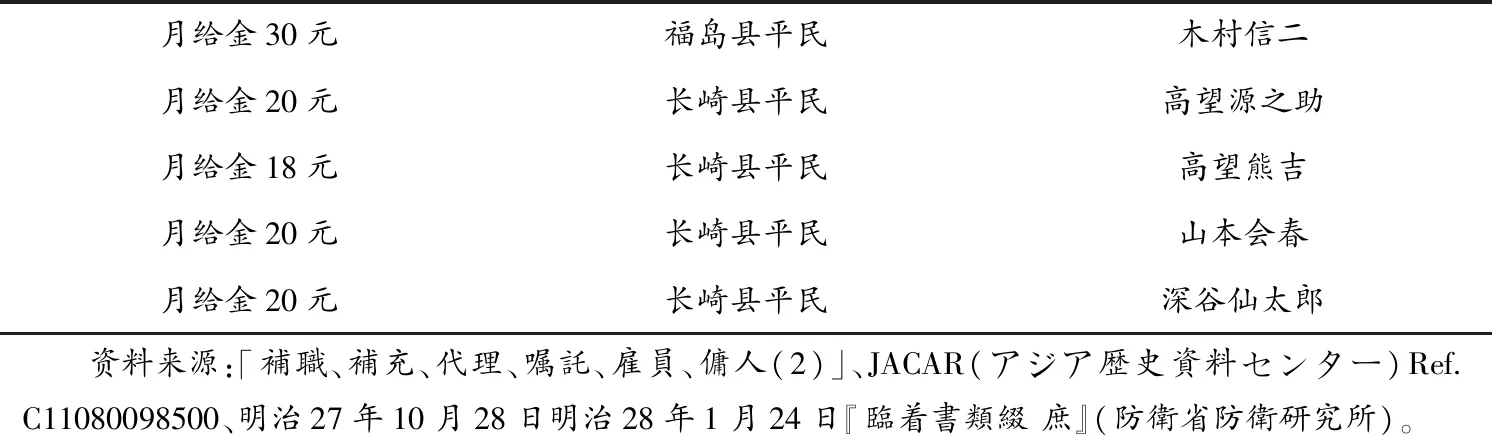

(五) 海军的需求状况。不仅陆军需要,海军也同样离不开汉语翻译。据1895年3月6日联合舰队司令官伊东祐亨致海军大臣西乡从道的电文《翻译官5人录入之件》记载,由于该舰队向新的作战区域进发,以备万一,需配备汉语翻译。欲将大本营所属的5名汉语翻译作为雇员予以录用,请求紧急审议。这一请求第二天即获准,但被要求列出翻译人员名单。(25)「傭人使役」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08040736300、明治27·8年『戦時書類 巻7』(防衛省防衛研究所)。于是,在3月11日的电报中,联合舰队明确了5名汉语翻译的薪酬、出身及姓名。(26)「補職、補充、代理、嘱託、雇員、傭人(2)」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C11080098500、明治27年10月28日—明治28年1月24日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。

海军汉语翻译明细表

由上表可知5名海军汉语翻译的基本情况。其中薪酬最高者为木村信二,此人于1895年1月16日被大本营录用为汉语翻译。(27)「大本営発 木村信二宛 通訳官任用の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06060862000、明治28年1月—明治28年4月『発電綴(四)』(防衛省防衛研究所)。木村信二为大陆浪人,曾在福州经营照相馆,并借机搜集中国情报,足见其对汉语掌握的熟练程度以及对中国国情的了解,可谓具有实战经验的中国通翻译。显然,木村信二非常符合海军翻译的条件,故此人薪酬高于他人。

此外,1895年3月4日,海军大连港要港部司令官在致旅顺口海军根据地司令长官坪井航三的电报中,也探讨其所雇佣的汉语翻译的待遇问题。由此可知,海军大连港也雇佣了汉语翻译。(28)「従軍者待遇並官氏名報告方其他雑件(1)」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08040737000、明治27·8年『戦時書類 巻7』 (防衛省防衛研究所)。

通过上述一系列电文可知,战场上日本陆军对汉语翻译的需求是大量的、急迫的,而且海军也同样需要大本营调配汉语翻译。虽然战前培养的翻译数量已不在少数,然而在开战后,大本营仍无法满足出征各部队所需。最后,不得不委托汉语素养较高的九州地区的民间学校——九州学院,成立罕见的“速成”支那语学科——“军事翻译培养科”,(29)野口宗親「明治期熊本における中国語教育(2)」、『熊本大学教育学部紀要·人文科学』51号、2002年11月。以解燃眉之急。

由于前线急需,汉语翻译又供不应求,大本营只好将尚不成熟的汉语翻译派往战场。(30)参謀本部編纂『明治二十七八年日清戦史』第8巻、139頁。战场上汉语翻译竟然如此急需,其在战争中扮演何等重要的角色,自不待言。

三、战时日本后方对汉语翻译的需求

不仅战场上需要大量的汉语翻译,日本国内的后方留守部队同样离不开汉语翻译。由于当时清军战俘被大量押解至日本,这势必需要通过汉语翻译进行沟通和交流。

据当时日军的统计,甲午战争期间,日军共俘虏清军战俘1681人,其中关押在中国海城者677人,转移至日本关押者1004人,主要集中关押在东京、佐仓、高崎、名古屋、丰桥、大津、大阪、广岛、松山等9个地方,且主要关押在寺院。(31)「第21編 俘虜」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14020395100、明治27—8年『戦役統計 下卷』(防衛省防衛研究所)。1004个清军战俘陆续抵日,翻译的参与是必不可少的。另外,由于清军的识字率极低,如“操江”舰上的82名战俘中,只有舰长王永发识字,其他人既不会念也不会写,(32)幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、69頁。在语言交流上,无疑愈加困难。

在清军战俘管理方面,更是时刻离不开汉语翻译。如日本兵让刚刚抵日的清军战俘进入热气腾腾的澡堂洗澡,战俘们以为要用开水将其烫死,故不肯下水。当战俘看到日本兵示范后方肯下水。(33)『郵便報知新聞』明治27年11月14日、幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、2008年3月、69頁参照。又如,一名叫景善德的清军战俘被运至广岛,在入院检查讯问其出生地等情况时,由于汉语翻译迟迟未到场,医生等人无法与其交流。(34)幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、28頁。

可见,这些战俘的日常管理及治疗等,均需要通过翻译沟通,若缺少汉语翻译,这种沟通交流是难以顺畅的。于是,战俘汉语翻译与随军汉语翻译一样,成了“抢手货”。日本首个清军战俘收容地——佐世保,由于战俘的到来,曾发生佐世保镇守府与留守第五师团之间争抢一个名叫里见义正的汉语翻译事件,甚至惊动了陆军省和海军省。(35)幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、61頁。事件的起因是,1894年9月17日,“操江”舰上的清军战俘到达松山战俘营后,广岛留守第五师团由于向佐世保镇守府请求转让汉语翻译里见义正遭到拒绝,于是致电陆军省,希望派遣其他翻译,或出面致电海军省,希望派遣里见义正。9月18日,陆军省即致电海军省,由于留守第五师团无翻译可用,请求海军省转让里见义正。9月19日,海军省回电称,里见义正在佐世保镇守府,眼下最为急需,海军省亦无能为力,断然拒绝了陆军省的请求。最终,留守第五师团只得另想他法。由此,日军对汉语翻译的急需程度可想而知。

就在陆军省被海军省拒绝的9月19日当天,《东京日日新闻》刊登了“为处置清国人俘虏,招募支那语学者”的告示。竹田津明治、太田朋五郎、奥村金太郎三人看到告示后,致信陆军省称,三人均在北京、上海、福州等地留过学,通晓南京官话与北京官话,表示此次为了国家,志愿应聘汉语翻译。陆军省给予三人的答复是,“向参谋本部申请,考试通过后即可录用。”(36)「第2師団参謀長大久保春野発 大本営副官大生定孝宛 支那語通弁32名必要の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061180300、明治27年自7月27日至9月25日『臨着書類綴 庶』(防衛省防衛研究所)。据目前资料,三人中至少奥村金太郎被录用。(37)佐々博雄「日清戦争と通訳官」、東アジア近代史学会編『日清戦争と東アジア世界の変容』(下)、382頁。

9月21日,陆军省还在《大阪每日新闻》刊登告示:“需支那语学者,清之囚俘80余名已引渡至陆军省,现将移至松山,且平壤之囚俘亦将大量抵达。然彼等非北京话、上海话、满洲话而不通,在此审问及其他场合,迫切需要支那语学者。故此,陆军省已着手招募该语学者。据悉,通支那语者,若向该省官房申请,必将授予相应职位并予以录用。”(38)『大阪毎日新聞』明治27年9月21日、幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、61頁参照。

甲午战争参战清军主要由淮军和东北地方部队组成。淮军士兵来自江淮一带,东北地方部队显然是东北人。另外,告示中的“满洲话”并非满语,而是东北话。可见,陆军省对招募的汉语翻译的语言要求,正符合清军所属的地域方言。

此次招募告示的效果也较明显。汉语翻译福原庄太郎就是在看到告示的第二天致信陆军省,志愿报名担任清军战俘汉语翻译。据其简历可知,福原庄太郎在上海、宁波、通州等地待过5年,还专门学过上海话,甲午战争爆发不久后的9月10日才回国。由于福原庄太郎所掌握的语言正好符合军方所需,陆军省于9月25日同时致电福原庄太郎所在村的村长和留守第五师团参谋长。在给村长的电报中,要求村长转告福原庄太郎,在广岛留守第五师团司令部考试后可录用,并希望紧急前往该司令部。在给留守第五师团参谋长的电报中,希望考试通过后将其作为战俘管理及日常生活的汉语翻译。(39)「支那語通弁志願の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06021741700、明治27年9月『乙 27—8年戦役日記』(防衛省防衛研究所)。最终,福原庄太郎作为战俘管理的汉语翻译而被留守第五师团录用,缓解了第五师团的燃眉之急。此外,佐世保港海军御用船“玄海丸”事务员藤野贞顺看到招募告示后,于9月25日致信陆军省称,其曾在中国留学四五年,通晓中国语言文字及地理,目前正从事军务工作,志愿担任陆军省汉语翻译。(40)「支那語通弁志願者回答の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06031023400、明治27年自6月至12月『朝鮮事件綴込雑 陸軍省』(防衛省防衛研究所)。

1894年9月22日,留守第五师团长山泽在给儿玉源太郎陆军次官的电报中,请求派遣两三名汉语翻译至当地。第二天即获批准。(41)「捕虜通弁派遣の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06021736800、明治27年9月『乙 27·8年戦役日記』(防衛省防衛研究所)。显然,留守第五师团同样需要汉语翻译。

1894年9月27日,参谋本部藤井大佐致大本营大生中尉的电文中称,陆军省雇佣汤原景政为战俘翻译,并派往松山。(42)「藤井大佐発 大生中佐宛 通訳官任命出発」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06060824300、明治27年8月—10月『着電綴(四)』(防衛省防衛研究所)。可见,为了解决战俘管理中遇到的问题,陆军省继续向松山战俘营派遣汉语翻译。

与此同时,留守第一师团也遇到了同样的问题。1894年10月11日,留守第一师团参谋长守永薰在给陆军省副官山内长人的电报中提到,敌俘伤者已抵达红十字会医院,清军战俘需要治疗,入院期间与宪兵交流、日常沟通等,均需要通晓汉语的翻译人员,因此,请求陆军省配备一名汉语翻译。(43)「留守第1師団より 俘虜患者通弁の件」 、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C05121595600、明治27年10月『甲 27—8年戦役日記』(防衛省防衛研究所)。

1894年底,战俘翻译的紧缺状况出现了转机。据日本军方1894年12月29日的电文记载,大本营招募的汉语翻译中的数人,由于健康原因,最终难以随军出征,希望在国内从事相关工作,于是大本营副官大生定孝分别照会留守第一、第三、第五师团和第四师团,将留下的数名汉语翻译分配给各师团。(44)「留守第1第3第5師団第4師団へ 支那語通弁官の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061666300、明治27年自6月至29年3月『号外綴 人』(防衛省防衛研究所)。这在一定程度上缓解了战俘翻译的紧缺状况。

正因为汉语翻译的紧缺,甚至学过三年汉文韵律的寺院僧侣,也为了“尽国民之义务”,自告奋勇地充当汉语翻译。(45)幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、62頁。有些战俘管理人员还利用工作间隙努力学习汉语,期待学成后参加翻译考试。(46)幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、83頁。

至于日军雇佣的战俘翻译的汉语水平,通过清军战俘对汉语翻译的评价便可见一斑。一些被押解在日本的清军战俘曾在《受伤兵民人等叩乞》的请愿书中称,听说战俘翻译松永因病欲离开,因其“深通清语,说话易懂”,且“格外怜惜民等”,(47)幅亮子『日清戦争における清国兵捕虜について:捕虜に対する日本の対応を中心に』、104頁。恳求将松永翻译留下。此处的松永翻译名叫松永清,其于1895年1月出版了军用汉语教科书《学语须知》,1903年还编辑出版了长达236页的《日清会话篇》,可见战俘翻译的汉语水平确实较高。

综上,作为战争大后方的日本国内,由于大量清军战俘的到来,在战俘管理方面同样需要汉语翻译。为解燃眉之急,陆军省在报纸上登载招募广告。毋庸置疑,这也再次印证了汉语翻译在甲午战争中起到的作用非同小可。

四、战后日军汉语翻译的需求

1895年4月17日,中日两国签订《马关条约》,标志着甲午战争正式结束。双方谈判时,日方的汉语翻译为楢原陈政及原日本驻华使馆书记生郑永邦。

战后,日军仍然不断需要汉语翻译,这与日本成立征清大总督府密切相关。在战争即将结束之际,日本政府为了增加谈判筹码,于1895年3月16日宣布成立征清大总督府,彰仁亲王出任征清大总督。4月13日,彰仁亲王率征清大总督府人员由宇品出发,经威海卫,于4月16日到达旅顺,并在旅顺正式成立征清大总督府,准备直捣北京。《马关条约》签订一个月后,征清大总督府才奉命于5月22日返回日本京都。

首先,大总督府对汉语翻译的需求也较为迫切。1895年4月28日,大总督府大生大佐致电大本营真锅大佐称,任命冈本忠平、内村邦藏、山移定政三人为占领地总督府所属汉语翻译,望紧急派遣。(48)「発 大生大佐 宛 真鍋大佐 通訳官3名派遣の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061042600、明治28年自4月11日至5月21日『来電綴(十一)』(防衛省防衛研究所)。这显然是应新成立的大总督府之急需而紧急派遣的。1895年5月7日,大本营的桦山资纪中将致电大总督府川上操六中将:第一军及第二军所属汉语翻译,准备召集至旅顺。(49)「発 樺山中将 宛 川上中将 第1軍及び第2軍付支那語通訳官は旅順へ御招集なし置かれたく」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061075400、明治28年自4月19日至5月14日『着電綴』(防衛省防衛研究所)。这说明日军要将汉语翻译集中至大总督府,听候调遣。对此,5月7日当天,驻金州的第二军副官山田保永即致电旅顺大总督府的大生副官称,派送汉语翻译44名。(50)「発 山田第2軍副官 宛 大生副官 通訳官44名総便にてさしいだす」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061075600、明治28年自4月19日至5月14日『着電綴』(防衛省防衛研究所)。

与第二军相比,第一军的回应则没有那么迅速。5月9日,第一军上原永作副参谋长回电大生副官称:要求派遣40名翻译,第一军共有62名翻译,本已深感不足。难道必须派吗?那就是说今后第一军已无战争计划?(51)「発 上原参謀副長 宛 大生副官 通訳官40名貴府へ派遣すべき旨申し越されたれど云々」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061075500、明治28年自4月19日至5月14日『着電綴』(防衛省防衛研究所)。可见,第一军对于抽调翻译颇有微词。然而在第二天致大本营的电报中,第一军同意派送30人,但希望完备手续,要有彰仁亲王之名的命令。(52)「発 第1軍上原参謀副長 宛 大生副官 通訳官のこと承知すついては大総督より其の命令ある様お取り計らいありたし云々」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06061076200、明治28年自4月19日至5月14日『着電綴』(防衛省防衛研究所)。可见,第一军虽勉强同意,但将人数减为30人,且还需要大总督的指令。5月11日,大总督彰仁亲王直接电令驻复州的野津道贯第一军司令官:此次所需汉语翻译30名,务必于20日前派至亲王府上。(53)「大総督彰仁親王発 野津第1軍司令官宛 今般支那語通訳官入用に付30名20日までに当府へ差出すべし」 、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06060925600、28年5月11日 復州 野津第1軍司令官 明治28年自4月19日至5月16日『発電綴(六)』(防衛省防衛研究所)。而给第一军的期限是9天。

尽管大本营已经抽调第一军、第二军的大部分汉语翻译,但仍达不到要求。1895年5月15日,大生副官同时致电金州半岛兵站监福原少将、占领地总督部小畑副官称,需要汉语翻译中通晓南方话的志愿者,除必要的数名翻译外,其余人员均紧急派至大总督府。(54)「大生副官発 兵站総監福原少将、占領地総督部小畑副官宛 清語通訳官志願者差出の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06060927400、明治28年自4月19日至5月16日『発電綴(六)』(防衛省防衛研究所)。可见,大总督府急需通晓南方话的汉语翻译。通过前述电报可知,大总督府在战后召集汉语翻译,而且要通晓南方话,显然,其目的是为进驻台湾做准备。

另外,1895年5月9日,旅顺口检疫委员长、海军大佐三浦功致征清大总督彰仁亲王的电报提出,旅顺口检疫所所需人员应包括一名汉语翻译。由此可见,大总督府应已担负起大本营靠前指挥的重任,并统筹军方人员的调动。

其次,从日本国内的情况看,1895年8月8日,第三师团参谋长致内山副官的电报称,名古屋的战俘翻译,由于本人提出申请,日前已解聘。稍懂支那语的下士,可否担任其职?第二天,内山副官致第三师团参谋长的回电称,用下士代替翻译之事欠妥,宜选定他人。最终,该请示未获陆军省批准,但陆军省为第三师团选定神户的村山中佐为翻译人选。(55)「第3師団より 捕虜に関する通訳官の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06022490600、明治28年8月『27·8年戦役日記 完』(防衛省防衛研究所)。

最后,从驻扎中国的日军情况看,1895年9月4日,陆军省经理局长致陆军省人事课的加急电报指出:此次威海卫及附近兵营的建筑材料,需运往各建筑工地,以及粮食搬运等,需2900余人,计划使用当地支那人,希望派遣10名翻译,接受陆军主任会计的指挥。由于急于开工,先派5名翻译,应在10月8日前到任,剩余人员应在10月15日前到任。(56)「経理局より 威海衛建築他に通弁使用の件」、JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06022154900、明治28年11月 『27·8年戦役日記 甲』(防衛省防衛研究所)。可见,即使在战后,驻扎中国的日军仍然离不开汉语翻译。

综上,在甲午战后一段时期内,旅顺口新成立的总督府需要召集大量汉语翻译,其目的是为了选拔用于占领地台湾的汉语翻译。另外,检疫部门、战俘管理、兵营建筑工地等,都离不开汉语翻译。毫无疑问,战后日军对汉语翻译的需求完全是为了殖民统治与军队驻扎。

结 论

根据日本战史资料、日本政府已解密的诸多军方电文,通过对甲午战争时期及战后日军汉语翻译所担负的职责及参战翻译总数的考证,梳理出征部队、日本本土及战后一段时间日军汉语翻译的需求状况,可以得出如下结论:

第一,日本在甲午战争中取胜,离不开汉语翻译的参与,其重要性非同小可。在甲午战前和战后,明治天皇曾亲自召见间谍翻译人员;日本政府给予汉语翻译相应的官职及厚待;无论中国战场还是日本国内的战俘管理,均出现严重的“汉语翻译荒”。这无疑印证了汉语翻译在战争中扮演的重要角色。

第二,战时日军对汉语翻译的需求量与其侵华程度是相辅相成的。日本侵略者的野心催生了汉语翻译的大量产出与需求。同时,汉语翻译的剧增,无疑加深了日本对中国侵略的深度与广度。

第三,从史学的视角看,战时汉语翻译的大量涌现,成为印证日本侵华史实的另一个缩影。日军对汉语翻译的需求与培养,也为日本侵华史研究乃至中日关系史研究提供了另一种视角。甲午战争期间面向日本全国招募汉语翻译时,即使普通民众都争当汉语翻译,这再次表明甲午战争是日本全民参与的举国战争。

第四,从语言学的视角看,由于战时对汉语翻译的大量需求,出现了严重的“汉语翻译荒”,这必然促使日军加速培养汉语翻译人才,以适应战时及殖民统治的战略需要。于是,整个日本社会一度出现学习汉语的热潮,这在一定程度上催生出近代日本的第一次畸形的“汉语热”。

第五,参与甲午战争的日军汉语翻译中,有相当一部分人在日俄战争期间,再次作为随军汉语翻译踏上中国领土。可见,甲午战争时期日军对汉语翻译的培养和招募,无疑为日俄战争时期汉语翻译的召集起到了先行示范效应。