陆源 我就是胡扯的!

2020-07-04孙凌宇

孙凌宇

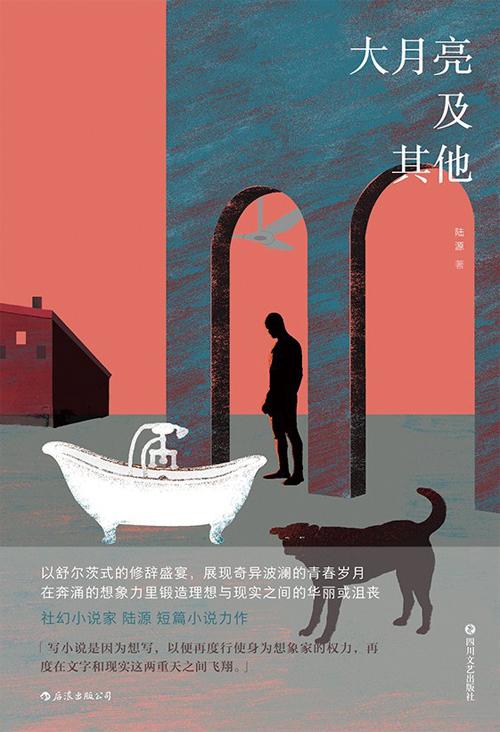

陆源1980年生于广西。毕业于中国人民大学,经济学硕士。作家、译者、文学编辑、广西外国语学院客座教授。现居北京。著有长篇小说 《祖先的爱情》 《范湖湖的奇幻夏天》 《童年兽》、短篇小说集 《保龄球的意识流》 《大月亮及其他》。

很少有像陆源这样热衷于自毁形象的作家。他长得清秀,肤白眼大,满口粗话,似乎需要一副胡子拉碴的皮囊才配得上灵魂的豪放粗犷。他在北京泡了近二十年,一根广西舌头依然生硬如初,只不过嬉笑怒骂时措辞出现了变化,不再像乡亲们一样卵、卵、卵地说话,遇到稍微严肃一点的东西,“一定要在后面他妈的笑它一下!”

经济学硕士毕业后,想写作的陆源听从日本“经营之圣”稻盛和夫对后辈的指引——“有时候你的梦想,不一定能够直接实现”——效仿那些热爱漫画、在成为漫画家之前先去漫画杂志社或出版社、跟漫画搭上边的年轻人,先后在两家出版社各工作了七年。

如果不是碍于十几年来对出版艰难的惺惺相惜,不考虑对出版过自己作品的出版社造成的伤害,他的言论可能会更放飞。有一回,他喝得有点多,跟身为诗人的好友江汀说,我回去就发表一个声明,说永远不要给我评奖,你们谁给我评奖我就骂你们。江汀一听,连忙说,“我靠,你千万不要这么干!”

酒醒后,冲动再一次被压了下去,但他内心依然不屈不挠,“或者说得真实一点吧,最好是我直接给他们一个账号,如果有钱的话可以打给我,我就装作不知道,颁奖就免了。等我真正有点钱了,我也不要你的钱,更好一点。”

业余写作近二十年,发表的三部长篇小说、两部短篇小说集、四本译作,均未得奖。不屑也好,赌气也罢,“你知道吗,像我这样一直不得奖是很难的,很不容易的。好多人都得奖了,因为奖太多了,我想为什么不坚持下去呢,这也是我自己的一个品牌不是吗?等到五六十岁的时候,说该作家创作三十年,从未得过任何奖,这不也是一个卖点吗?”

类似这样的中二想法或发言经常令出版社编辑头疼,他们发现陆源不仅不像同类型的青年作家一样经營人设,甚至还总是自毁人设。

地铁上,他回忆起去年10月当面指责作家班宇的情景,“以前看他的豆瓣、微博什么的,写的段子都很好笑,我笑得要命,都会转发。但是自从出了《冬泳》之后,他就变得特别高冷,什么事情也不笑骂了。我说你现在在干嘛呢,你这样让我失去很多乐趣!”

班宇回答他说:“好,你看着,我马上就放炮了。”当月底,宝珀文学奖颁布,入围的班宇落选,“他就说很烂啊,贾樟柯挺我我就很爽啊,你们他妈都垃圾”,口无遮拦。评委陆源用略带惋惜的口吻评价这番表态,“还行,但总的来说还是回不去了。”他落寞地接受班宇有了人设这个事实,只能继续孤独地不遗余力地自我销毁,“我希望不管以后能走多远,(大家想起我)依然是很low的那种。”

且喷且珍惜吧!

说这话时,他盯着地板,若有所思,像是在认真发表得奖宣言。地铁门开了又关,我们站在车厢连接处,晃晃悠悠中他捂着背在胸前的双肩包,包里装着一个折皱的黄色信封袋,袋子里蜷着一本应于今年6月出版的、他已提前拿到的《时间龙》,和一支夹于书中、不知是忘了盖上还是为了方便随时做标记而故意不盖起来的钢笔。

陌生的字词或用得精妙的比喻,他习惯用笔勾记。2019年10月底,他在接受澎湃采访时说,“我写小说的方式跟诗人写诗的方式没有太多区别,至少跟奥西普·曼德尔施塔姆写诗的方式没有太多区别。巴别尔的《骑兵军》也源自他的《马背日记》,说到文字、情节的效果,我不大相信灵感和即兴,我相信积累,相信做功课和修改增删。”

蓄意写作时,他又成了勤恳老实的好学生,书架上除了许多商务印书馆的汉译经典名著外,“什么都有”,政治、经济、历史、宗教、地理学、伦理学、图腾制度等等。他也不挑,但凡感到好奇,就买来读,跟别人抽烟喝酒一样,如痴如醉,享受着不求甚解的快乐。

更多的素材来自生活,出于写作的自觉,他时刻拧紧脑子里的弦,身处异地的小吃夜市,或日常看《人与自然》《狂野星球》《Discovery》等科教节目,都不忘记下耳边路人的聊天内容或屏幕上新奇有趣的生物名称。

比如“一个彝族老汉裹着臭烘烘的毛花氆氇,用大如拳头的核桃救人命”这样乍看让人摸不着头脑的情节,就源于《黄金草原》和《伊本·白图泰游记》(阿拉伯旅行家1346年在中国的游历笔录)里那些似幻似真的游历与见闻。

许多词语、句子、片段在他发送给自己的QQ消息里排着队,等待调配。“我的写作习惯很怪,我是同时开始很多项目。比如我正在写的一个短篇小说集,已经同时把所有短篇小说的开头都写了,所以我要记录的时候,还要记录这个东西用在哪。”

与他结识近十年的作家魏思孝将之称为“学究式的小说写作”,他则自封为“社幻小说家”。社幻即社会幻想,“社幻小说家是意识形态的杂货商,是叙述节奏的压缩泵,热衷走必然性的钢丝,荡偶然性的秋千,在神秘事件的腐殖质上培育历史的参天巨木。他们还是这样一帮大傻瓜:以极佳的耐性搜寻冷冰冰的陌生词丛。卑贱如床前小绒毯,博学如旋转书橱。”

十几年间,陆源断断续续、在反复修改中产出了十几篇这般密集、疯狂的短篇小说。在这些故事里,你会看到乌斯怀亚的义务投信员、东欧的钣钟,以及刺鳐、大沙螽、逆戟鲸、凤尾鲭等一瞬间叫不全的动物;上一段还在北极,下一行也许就跳到了四川盆地……

直到2016年,后浪出版公司的文学主编朱岳给他发去一段很长很长的微信、向他表达了做出版的强烈情怀,他才将它们托付出去,集结成两本,一本是2017年出版的《保龄球的意识流》,另一本是2020年4月出版的《大月亮及其他》。

不愿公开是因为对这整一个系列的接受程度“不是很有信心”。两本短篇小说集都带有强烈且统一的超现实风格,读者中有人羡慕作者能够如此自由地写作,更多的人批判、责难其言之无物,或是意象用得太具体,反而不诗意。

朱岳在豆瓣上点评《大月亮及其他》,“作为资深策划编辑和译者,陆源有很丰富的文学食谱,小说尝试了多种风格,《大月亮及其他》中可见一些(我也不太熟悉的)风格影子,有点塞利纳、舒尔茨、卡米洛·何塞·塞拉、王小波……我知道这本书还是会引起争议的。”

陆源转发说,“我也知道会有。不过,如果没有,还写来做什么。我可能再也不会这样写了。且喷且珍惜吧。妈的。”

争议的核心倒不在于诗意是否成立,更多的还是最基础的问题——能否读懂。看到“冥想咯巴拉智慧”、“沉思托勒密的宇宙”这些字眼时,不仅是普通读者,就连《大月亮及其他》的责任编辑,一开始也感到举目维艰。对此,魏思孝站在更宏观的角度上,说过一番很漂亮的声援:“清汤寡水的写作大行其道(包括我这类),以直白和浅显进行表述,这当然没有什么问题。只是没有陆源这种对汉语的操作和探索,也挺遗憾的。我希望陆源能得到公允的评价,这不是局限于我们的友谊,是从文学的价值来考量。”

6月1日在后浪文学的直播间,再次谈到这个问题时,陆源不像私下那般畅所欲言,他语调平和地承认,作品确实如一些评论所说,“用力过猛,堆砌过于繁复”,但言之无物这点,“倒是可商榷的。”在旁的嘉宾郑在欢替他解围,“一个人选择写作,一定是想有所表达,只不过你不是规范的现实主义表达。但这也很好,会逼迫读者,包括我,去思考,例如‘陆先生乘坐酒馆老板的飞行浴缸远征月球,你为什么会用这些意象?”

北京三里河社区是陆源曾经租住过的地方,这里老旧的住宅楼和街区给了他创作的灵感 图/本刊记者梁辰

陆源:其实我总是觉得自己写的东西好懂。那些读者阅读的方式跟我不一样,有些东西我写出来,你不一定要了解这个名词、这个器物是什么,我就是搞笑的。你不要想太多,我可能就是在胡扯的。只要抱著这样的心态,就能读懂,但是有些读者特别的较真,看到不懂的名词,就会以为我在卡他,其实不是的,其实有些我也不懂。继续往下读就是了。

人物周刊: 如果有人说你的小说就是在胡扯,你一点都不会觉得被冒犯?

陆源: 对,我就是胡扯!你说对了,你get到我这个胡扯的点了!太较真就很可笑啊。

人物周刊:在反复的修改过程中,没有一些严肃性在里面吗?

陆源:我修改它是为了艺术性的效果,并不是为了讲出深邃的道理、展现一个了不得的世界观、反讽一个深刻的现象,我做不来题材型作家,没有办法像莫言一样通过《蛙》写计划生育遇到的种种困难。其实我就是胡扯的。我很认真地在胡扯。我的长篇基本上也是这样。

断手流小说家

“社会幻想”这个概念,是陆源2010年在一次酒席间,为了让评论家有话可说,半开玩笑提出来的。那一年,他三十岁。在那以前,他的写作并不像如今“这么鬼祟”。

自从2013年有了孩子以后,他在键盘上越来越零敲碎打,好像在玩一款即时战略游戏,而总体意图暗藏心中。个人时间被挤压是一方面,更要命的是,从前强大的写作欲望和冲动也不知所踪。为了保持手热的状态,他开始做翻译,“至少是在构思句子。”

“翻译比写小说好多了,只要有时间,你都可以去做翻译。但是写作不是你有时间就可以做的。”他无比怀念写处女作《祖先的爱情》时的状态,又有灵感,身体又好。现在灵感稀薄了,体力又不济,又没有十年前那么厉害。

2017冬天,魏思孝跟他在北京见面,听他唏嘘地说“明年38了,我觉得自己也就这样了”。陆源后来解释当时说那句话有两层意思,“一个就是自己在世俗的生活方面,首先不可能再去当领导、往上爬了,我知道自己是个什么样的人,很讨人厌,不适合做这种事情;第二个是回到写作这块,其实我到现在还是这么觉得的,有可能我写了半天,最后人家看见、认可的,还是我的第一部长篇小说,我现在做的努力,不过就是去世界上瞎扑腾一下,给自己一种还在创作、还在攀高峰的幻觉,最后人家一句话——陆源写过一部长篇小说,叫《祖先的爱情》——句号,完了。”

这部30万字的以民国时期为背景的长篇小说写了六年,大部分都是他在大百科出版社上班时业余完成的。2005年从人大经济学硕士毕业后,他住在出版社附近的三里河小区,白天在社科中心做和经济学相关的书,以及《杜月笙传》《蒋纬国口述历史》《陶希圣回忆录》等民国史书。没有任务的下午,他便偷溜出来,去文津阁的国情资料室手抄民国史料,了解民国广西航空工业、空军发展历程等。连带中国各省文史资料的光盘,记录的资料超过100本。他模仿美剧里的越狱流程,在三十多平的出租屋墙上贴满了纸条,梳理写作思路。

“很幸福啊,那时候。感觉灵感无处不在,看到什么听到什么,都觉得在推动我的故事的进展,在影响我对这些人物的设置。”小区地处“神秘地带”,符合陆源对写作环境的首要需求——安静,周围是中国地震台网中心、网信办、核电发展中心、国家发改委等国家机关,步行三分钟即达王小波剧本里提到的西宫电影院。下班后吃完晚饭,休息一下就开始写,一直写到凌晨两三点。那段时间,他借鉴电子游戏操作流派,称自己为“断手流小说家”,“强度很大,累断手,与养生派相反。”

大学时期就出现的白发愈加明显,许是遗传,也可能跟那时“艰苦的生活”有关。白天常常因为前一夜消耗身体而自责,但一到晚上,又无所忌惮,一连串地质问自己:“生命不就是用来燃烧的吗?人的健康不就是用来毁灭和消耗的吗?要不然我保命干什么呢?不就是用来发挥的吗?”

2009年终于坐怀不乱地写完,那时他已29岁,仅发表过一篇短篇小说,名不见经传,作品投出去自然也是回应寥寥。他一度沮丧、泄气,“因为我对《祖先的爱情》是有评判的,我知道它是个什么东西。”之后不死心,找到《青年作家》时任副主编何大江,有些置气地说,“我觉得它完全过了发表的那条线!”何老师看完,决定在杂志上连载,并抒发了一段非常诗意的点评:“读这部小说,恍若奇迹般走进了作者用激情、幻觉与历史事实编织起来的奇境中。我好像躲在一棵芭蕉树后面,窥视着特殊年代中国大地上那些狂放又内敛,看似无法无天却又极度遵循着古老法则的男女;感受到了神龙之尾划过天际带来的那一丝风。”

受到认可后,有人帮他把《祖先的爱情》递到作家出版社,正好编辑姚摩非常喜欢,据说,他在选题会上力排众议,对同事和社领导说,这个书不出,你们还说要做文学?在他不遗余力的支持下,这部长篇方才得以出版。

它是山峰,我才有興趣攀爬

2013年,陆源经朋友介绍,到漓江出版社工作,主做外国文学。几年下来,“他妈的把人得罪光了。”他像见不得牛奶里的苍蝇一样容不下错,好几个领导为了避免面对面地和他开会讨论,几乎得躲着。他对学佛的哥们说,“我就是‘嗔,生了气,不发出去,根本做不到,既然已经很生气了,干脆打出去算了。”

虽然人事关系并不圆融,但他的出版工作还是成果颇丰。社里的文学选题有限,给了他很大的自主权,截至2020年5月离职,他一共出版了六十多本外国文学,其中法国作家塞利纳的《死缓》更是直接催生了他的第三部长篇小说《童年兽》。

《死缓》以污言秽语自述了暗无天日的苦难童年,有人称之为“骂人的教科书”,而其作者也被评价为“愤青最忠实的朋友”、“了不起的毁灭者”。2018年春天,陆源读完这部充斥着无数感叹号和省略号的狂野小说后,恍然大悟,童年时期在体校围棋队的记忆被激活,那些挺可笑和可悲的事情,终于找到了适宜的表达方式。

同一时期,他还看了郑在欢的《驻马店伤心故事集》,作者冷静、调侃的笔调同样对他有所启发——不该呻吟、愁苦地去呈现童年的苦难与荒唐。他找郑在欢聊怎么利用童年资源去创作,聊完的当天下午,就按捺不住写了一个前记。八九个月后,整本书也一气呵成。这八万字,不仅一扫过去几年来的踌躇,更让他体会到了诗人王东东在一次活动上分享的,写作即疗愈。打下最后一个句号时,“好像出了口恶气。”

在这本自传体长篇小说《童年兽》里,他倾注了现实生活中浑不吝的作风,形容父亲:混账、像鸟一样害怕不可预知的事物、习惯于浮现恭谦笑容、一向是个精明的大懒鬼,母亲则是位勤俭到几乎冷血的妇人,以及目光短浅、急功近利、无知无识的中学校长之妻。翻动书页时,你几乎能听到他仰天长啸:“除了许多恶言泼语,本人没学到任何东西,老天爷从不给我发奖。”

他打小住在棋社,和父母相处的日子屈指可数,初中二年级才回去读书,“已经是很野的一个人了,没有童年。”从那时他便开始了跟父母漫长的激烈对抗——让他考公务员,他交白卷;母亲去过一次北京,看到他没有厅的出租房后,劝他回广西,他便铁了心不回去,“死都不会回去。”

人物周刊:你将童年一些较为敏感的事情如实写出来,包括对父母的一些评价,会担心他们看到之后的反应吗?

陆源: 有担心。但是我的担心不是怕他们怎么着我,纯粹是天枰座害怕尴尬,我就不想尴尬。但是既然你都已经看到了,尴尬发生了,就不再尴尬了,就好了。

人物周刊:你不怕对他们造成伤害吗?可能他们会比较难受。

陆源: 不会啊,(造成了)又怎么样呢,就这样吧。这是作家长期要面对的问题,不仅仅是这一本书。我常开玩笑说,我要写一个《童年兽》的续集,叫《少年牲》吧,牲口的牲,比《童年兽》还要敏感。因为《童年兽》里面的人除了我爸妈,其他的我已经不再联系了,他们属于我的生命的史前阶段。可是我写《少年牲》,写中学,甚至大学,那些朋友他们发生的这些荒唐事,这些可笑的过往,怎么办?我不知道,因为他们还在我的生活之中。这个事情是一直要面对的。我怎么写?我什么时候写?我要把他们全部熬死了我再写吗?或者说,我要顶着绝交的恐怖去写吗?

我曾经写过一篇东西,然后我最好的朋友当时一度跟我绝交了,他直接给我写了一封email,说我们完了,因为你把我的情史曝出去,我跟你兄弟讲这么私密的事情,你怎么能用这么轻佻的语气公之于众。我说没人知道,这是创作啊。他说,别人不知道我知道啊。所以这是一直要面对的问题。

人物周刊:你现在的决定是什么呢?

陆源:我不知道。我现在已经种草了,(打算写的想法)已经在心里面了。但是回到你刚刚说的父母的事情,最好的就是,我是你儿子,你能把我怎么样。你不能跟我绝交。事实上,他们就装作没看见,只有我妈很小声地跟我抱怨过一次,说你把我的名字都写进去了。“陈家姐妹写了我的姓,后面一处写了我的名。”我说没有注意,那个确实是我的疏忽。但是无所谓了,七十多老太太了,有什么关系呢,拿我没办法嘛。

直到2019年,他39岁,终于在听到母亲故意说“我们以后去养老院,不麻烦你”这种话时意识到父母真的老了。他告别了“反骨仔”,甚至打算在之后的一本民国短篇集里温情地写上“献给我的父亲”,“让他老来安慰一下吧。”

父亲是1947年生人,50年代初上小学,反复向陆源讲述过民国时期的风物、习俗、建筑,最终激发了他那些以民国为创作源泉的小说。“很多东西他跟我说完,我觉得有意思,就去按图索骥,去搜集一些东西,把它构造成一篇小说。所以如果我爸爸不跟我说了,他不在了,民国小说就会停滞了。”

从《祖先的爱情》到《大月亮》,再到最新完成的《童年兽》,他刻意地一再转变写作风格。滋味再甜,他也无心守着同一棵果树,正在写的短篇,他希望能在同一本书里展现至少两种甚至三种不同的文字风格。“就是因为陌生,我才有做的冲劲,如果都很成熟,你下笔就能哗哗来的话,我也没有太多的激情去写。它是山峰,我才有兴趣去攀爬。”