资源型城市转型视角下晋城市融入中原经济区问题研究

2020-07-01赵彪,周成,刘彬

赵 彪,周 成,刘 彬

(1.中国科学院地理科学与资源研究所 区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京 100101; 2.山西财经大学 文化旅游学院,山西 太原 030006;3.晋城市沁水县能源局,山西 晋城 048200)

一、晋城市转型发展面临的多重压力及其主要症结

(一)经济转型发展面临多重压力

近年来,在新一轮科技革命的推动下,全球产业格局正面临深度调整,中国经济也在逐步从资源投资依赖型向技术创新驱动型转变。在此过程中,作为典型的资源型城市,晋城市转型发展也面临着多重压力。

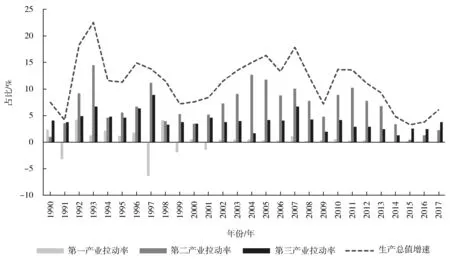

经济增长下行压力较大。长期以来,拉动晋城经济增长的煤炭、房地产、基础设施建设等产业都受到了影响,经济增速面临着巨大的下行压力(见图1),从“十一五”时期晋城市经济发展水平仅次于太原市,发展指数居全省第一,到2016年,晋城市国内生产总值仅增长3.8%,低于全省平均增速0.7个百分点,排山西省第8位,低于全国平均增速2.9个百分点[1]。在煤炭市场低迷的情况下,经过短暂扩张之后,晋城市房地产市场也逐渐趋冷,房价呈稳中有降的趋势,城市扩张的态势明显放缓。这与产业发展密切相关,如图1所示,晋城市的经济发展受第二产业带动明显,1990年以来,多数年份第二产业的贡献率远大于第三产业。当前受第二产业不景气的影响,晋城的经济增长率处于1990年以来的第四次低谷期。而以工业制造业为主的第二产业对空间的需求要远大于第三产业,第二产业发展缓慢对工业用地的需求也会不断减少,2014年至今,受旅游、商贸等产业发展的影响,第三产业对地区生产总值的贡献有所上升。第二产业贡献率虽有所上升,但仍远低于历史同期的平均水平。

财政压力逐年增大。晋城市作为典型的资源型城市,全市含煤面积占总面积的56.4%,无烟煤储量占全国1/4以上,年产原煤达4000万吨,传统的煤炭、钢铁、化工等产业发展面临困境,对城市税收造成了较大影响。如图2所示,近五年来晋城市的财政税收收入显著下降,如2015年时,增值税、营业税和企业所得税分别比上年下降17.19%、26.45%和24.29%,但与此同时,财政支出却仍居高不下,财政压力逐年增大。

图1 晋城市三大产业对GDP的贡献率(1)数据来源:晋城市、山西省历年统计年鉴,下同。

图2 晋城市财政收支变动状况(2000—2017)

人口外流态势开始显现。经济增长放缓、产业发展失速导致就业问题日益突出,由于难以提供满足人才发展所需的就业岗位,造成了明显的人口外流现象。据统计,2004—2015年晋城市的非农业人口增长以2008年为时间节点分为前后两个时期,2008年之前,主要是以外来人口迁入为主,且呈逐年上升的态势;2008年之后,外来迁入人口呈波动下降态势,特别是2013年以来,晋城市的人口流失现象尤为明显。据实地调研发现,人口流失不仅包括外来人口的流出,也包括本地人口的流出,主要流向北京、上海、郑州、太原、西安等城市。晋城市农业人口转向非农人口的数量也在逐年下降,人口和人才的流失加大了城市转型发展的压力。

(二)城市发展面临问题的主要症结

物流效率低抬高了产业发展成本。晋城市主要依靠晋焦、晋新、晋阳、阳翼、环城、二广高速公路进行对外联系,共同构成了连接山西中部盆地城市群和中原城市群的快速通道。虽有侯月铁路、太焦铁路通过,然而,这些线路均未通高铁,且同时是服务晋煤外运的货运通道,“其运输被煤炭外运占满,就连化肥外运都挤不上铁路运输计划”[2],侯月铁路甚至一度暂停了客运职能,太焦铁路“多年来处于超负荷运行,大量非煤物资主要依靠汽车长途运输,增加了物流成本,还严重限制了人员流动”[3],对城市发展的带动作用十分有限。晋城物流企业运输成本居高不下的问题始终成为困扰现代物流业发展的难题,成为晋城当前实体经济发展的瓶颈[4]。自2002年底晋焦高速通车至今,晋城与郑州之间的时间距离长期未能改善,由于高铁和飞机等交通方式的缺失,单纯依赖高速公路增加了要素流动的时间成本,进而抬高了产业发展成本,制约了晋城地理区位优势向经济发展优势的转化。

行政区划设置不合理增加了体制成本。由于设市之初采取的是“切块设市”的模式,带来了县包围区、市县同城等问题,这种行政区划设置模式符合计划经济的发展需要,但随着城市经济社会的快速发展,县包围区、市县同城的矛盾日益凸现。泽州县全包围晋城市、市政府与区(县)政府同城的区划格局影响了生产要素的合理流动和优化配置,阻碍了城乡互动协调发展,不利于经济、文化、教育等各项事业的合理布局,中心城区面积小且实力弱,难以辐射带动周边县市,不利于城乡统筹协调发展。晋城市辖区建成区面积39.77平方千米,常住人口49.9万人,建成区人口密度超过12000人/平方千米,狭小的城区范围内却集中了两级、多套(地级市、市辖区、县)行政管理单位,可能带来城市基础设施建设重复、管理成本增加、人力资源浪费、行政管理效率低下等问题。晋城市城区与泽州县在城市建设、基础设施等方面已连为一体,但长期受到行政区划管理体制的制约,行政效能难以高效发挥,城市发展空间已经难以满足中心城市发展的需要。

资源型经济路径依赖影响经济活力的提升。晋城市地处沁水煤田南端,有“煤铁之乡” 之称,而作为典型的资源型城市,当前晋城市整体性经济发展仍是以能源、原材料为主体的初级产业结构[1]。单一依靠煤炭开采和煤化工为主的产业结构,已越来越难以适应城市经济转型和可持续发展的需求。晋城市面临着支柱产业单一、煤炭资源枯竭等诸多问题。而资源型经济的繁荣,使得地方发展形成了路径依赖,资金要素多流向资源型产业,干部群众形成了依赖传统产业发展的思维惯性,对非资源型新兴产业发展所需的人才、技术等生产要素产生了一定的抑制效应,如在选择就业岗位时,与民营企业相比,多数人更愿意进入晋煤、兰花等国有企业。“国企不管在取得土地还是获得贷款等各个方面都比民营企业有优势,可以获得更多优惠待遇[5]”。这在不同程度上抑制了经济外向化和新增长点的培育,增加了民营经济发展的成本,迟滞了经济社会的转型步伐。因此,必须从思维理念、体制机制、经济结构、社会治理等方面进行系统改革,从而激发城市转型发展的内生动力。

二、以晋城市融入中原经济区为动力重塑区域经济新格局

晋城市位于山西省东南部晋豫两省交界地区,自古就是山西和西北地区通往中原地区的重要门户,素有“中原屏翰,冀南雄镇”的美誉。晋城是山西距离中原和东南沿海最近的城市,也是山西省唯一处于中原城市群核心发展区的城市,具有“融入中原、呼应太原、连接上党”的重要作用。当前,在南北差距不断扩大,区域发展不平衡不协调问题日益突出的背景下,晋城市融入中原经济区,对区域经济格局重塑有着深远影响。具体主要体现在以下几个方面。

一是构建山西南部对外开放新高地,提升北方经济一体化水平。晋城位于东西大通道“日照—新乡—侯马—韩城—西安”铁路和在建的南北大通道“呼和浩特—南宁”高铁的交汇处,是我国西北—东南发展轴“呼和浩特—太原—郑州—合肥”的重要组成部分,是山西向南开放的“桥头堡”,也是东南沿海向中西部地区辐射的重要节点城市。融入中原经济区,将晋城建设成为山西乃至西部地区重要的省际门户城市,有利于推动与陇海线基本平行的“日照—新乡—侯马—韩城—西安”经济带的形成和发展,推动陆海内外联动、东西双向互济开放新格局的形成,缓解陇海铁路的交通压力,改善西北地区长期处于相对封闭的状态,提升北方陆海双向对外开放水平;有利于增强以郑州为代表的中南地区城市对太原、呼和浩特、银川等城市的辐射带动作用,强化西北与中原、京津冀等地区的经济社会联系,提升西北与中东部地区的经济一体化水平;有利于实现“晋东南”与“豫西北”深度黏合,促进晋城成为太行山经济带以及中原城市群中重要的一极。

二是深度融入国家重大战略,拓展资源型城市转型发展新空间。在以人挑马拉为基本交通运输条件的丝绸之路时期,晋城在沟通东西、承接南北的物资人文流通中扮演了非常重要的角色,成为当时中原地区丰富的物质资源经西部地区进入中东和欧洲的重要通道[2]。山西曾是丝绸之路重要的东源地,其独特的地理位置,加上通行能力大、通行效率高的铁路运输优势,使山西成为中国北方沿海地区融入“丝绸之路经济带”的陆路枢纽[6]。当前,加快晋城市经济社会发展,融入中原经济区,有利于促进山西深度融入“一带一路”倡议,强化“一带一路”与京津冀协同发展之间的战略对接,扩大“郑欧”“长安号”等国际货运班列的腹地范围[7],有利于山西全面融入国际产业分工体系。从历史文明的进程来看,交通运输方式的改变和发展能给一个地区的经济发展带来根本的变革。当前,河南省充分发挥区位优势,依托航空港综合经济实验区构筑“空中丝绸之路”,打造中原经济区的核心增长极,全面融入全球产业分工体系,明确了建设大枢纽、培育大产业、塑造大都市的航空经济发展思路,并以此来带动全省的发展[8]。作为中原城市群核心发展区的城市,晋城市应牢牢把握此次产业变革机遇,为山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区(以下简称“转型综改试验区”)建设探索经验。

三是培育晋豫省界区域性中心城市,塑造区域协调高质量发展新格局。晋城背靠郑汴洛中原城市群,与郑州、洛阳共同构成中原经济区的西北金三角,是承接并传导中原经济区主、副中心郑州和洛阳向西北辐射的重要节点。当前,晋城市明显存在着城市更新成本高、辐射带动能力不足等问题,全面融入中原经济区,有利于培育区域增长极,实现晋城的资源能源与中原地区的制造业之间的优势互补,促进晋豫两地生产要素流动和产业链合理分工,将资源能源优势转化为发展优势,推动产业结构调整和城市转型升级;有利于降低产业发展成本,通过现代化的交通运输体系,实现晋城与郑州更加紧密的物流联系,并通过郑州国家中心城市建设参与国际国内经济大循环,以更加低廉的经济要素成本吸引更多的投资,激发城市转型发展的内生动力;有利于促进豫西北地区城镇化体系的形成和完善,改变之前晋城与多数中原城市仅围绕资源进行合作的单一模式,探索统筹区域协调发展的新路径和新措施,促进晋豫两地在产业分工、商贸物流、文化旅游等方面进行全方位、多领域的深度合作,为推进省际区域经济联动发展提供示范。

三、晋城市融入中原经济区的比较优势与战略机遇

在长期相对封闭的自然环境下,晋城市已经形成了以煤为核心的“煤—气—电、煤—气—化、煤—焦—化”三条主导产业链[9],经济体系内循环的特征较为明显,对外主要以输出煤、电、化工产品等为主。随着经济社会的不断快速发展,原有发展模式已越来越难以适应经济社会发展需求,而受物流成本较高、行政区划设置不合理、资源型经济路径依赖等因素的影响,新的经济外循环模式尚不成熟,使得城市发展面临着诸多问题。因此,明确城市的发展方向、主要优势与战略机遇就显得十分重要。基于上述分析,本研究认为晋城市当前应明确“走出太行山、融入中原经济区”的发展方向,以能源革命和文化旅游为核心,以降低物流成本和降低体制成本为关键,发挥自身比较优势,依托郑州国家中心城市融入国际国内产业分工体系,进而推动自身的转型升级发展。

(一)晋城融入中原经济区的比较优势

“山地—平原”生态环境差异大。晋城市位于黄土高原向华北平原过渡的地区,东、南依太行山和王屋山与河南交界,控扼晋豫咽喉要道,俯视千里华北平原,与中原地区相比,生态环境存在着明显的差异化竞争优势。晋城市大部分地区海拔在800m以上,年平均气温比郑州市低2.3℃~6.4℃(2)数据来源:据百度百科数据计算得出。,气候温和,与中原地区相比,全年气温波动幅度较小。受全球气候变化的影响,近年来极端天气逐渐增多,据统计显示(3)资料来源:天气网(https:∥www.tianqi.com)。,2018年夏天是自1961年以来的57年间最热的夏季,8月平均气温是历史上的第4高;2018年8月,郑州市最高气温为39.4℃,并出现了连续23天的高温天气,而晋城市8月的最高气温仅为30℃,陵川、沁水、高平、阳城的8月平均气温甚至在20℃以下,与以郑州市为代表的中原地区形成了鲜明的对比。除气候优势外,晋城市还拥有雄浑奇绝的太行山水、北方最大的高原草甸、生物物种多样的自然保护区等生态环境优势,为城市转型提供了良好的生态支撑。

“农耕—游牧”文化特色互补性强。晋城市位于北方游牧文化向中原农耕文化过渡的地区,是民族融合与文化融合的天然通道,三晋文化、秦文化、中原文化、燕赵文化等在此交融汇聚,使得晋城市具有了多元独特的文化魅力。神农炎帝、女娲补天、后羿射日、长平古战场等神话故事和历史遗存,与中原文化共同见证了华夏文明的发源与成长。晋城是一座拥有深厚历史文化底蕴的城市,晋城文化与中原文化存在着较强的互补性,如晋城高平的炎帝文化与郑州新郑的黄帝文化。晋城拥有山西省近半数的国家级、省级历史文化名镇名村[10],被称为古建筑博物馆,其中最具特色、最具影响力的是117座古代城堡,犹如一座华夏文明的主题公园,分布在南太行山,构成了极具影响力的古堡群[11],包括皇城相府、郭峪古堡、湘峪古堡、砥洎城、天官王府、窦庄古堡、柳氏民居等。而中原地区则以都市文化最具特色,包括安阳、洛阳、开封、郑州等在历史上就已经是繁华的大都市,晋城的村镇文化与中原的都市文化存在着较强的互补性。和平时期,中原繁华造就了气象宏大的都市文化;战争时期,太行安定造就了各具特色的村镇文化,两者均是黄河文明的重要组成部分。

“资源—产业”经济发展要素成本低。晋城市位于资源型经济向民营经济过渡的地区,山西是国家资源型经济转型综合配套改革试验区,以资源型经济为主,国有企业占比较高,而河南则是以民营经济和民营企业为主,“2017年,河南全省民营经济增加值完成3.2万亿元,占全省GDP比重的71%,对全省经济增长的拉动作用非常明显”[12]。河南省地区生产总值近5万亿,2019年前三季度河南省GDP实际增速为7.4%,经济增速位居北方各省(区、市)首位,省会郑州实际增速为7.2%,在全国GDP前20强城市中,经济增速仅次于长沙(8.3%)、成都(8.1%)和南京(8.0%)。郑州经济发展势头强劲,这也必将对山西转型发展产生显著的正外部效应。晋城市是山西省距离国家中心城市郑州最近的城市,同时拥有“转型综改试验区”和“中原城市群”等多重政策叠加,在深化改革、吸引投资等方面具有一定的优势。晋城市在煤层气、煤化工、能源电力等方面具有明显的优势,且劳动力、土地、水资源等要素成本也相对较低,与中原地区的资金、技术、企业家精神等具有较强的互补性。晋城市应明确“能源革命”和“文化旅游”为两大发展核心,发挥生态环境、文化特色和能源资源的比较优势,降低国有企业转型门槛和民营企业进入门槛,实现晋城的资源与中原的产业有效对接,促进晋豫两地的产业链融合,将晋城的比较优势转化为发展优势,促进资源型城市转型发展。

(二)晋城融入中原经济区的战略机遇

在经济全球化时代,城市群和都市圈的重要性不断提升,特大城市和大城市越来越成为配置资源的主平台,由城市彼此空间临近所产生的正外部性,有利于获得比单个城市更大的分工收益和规模效益。晋城作为山西唯一位于中原城市群核心发展区的城市,应以全面融入中原经济区为目标,对内改革、对外开放,加速推进晋豫区域经济一体化进程。晋城市融入中原经济区,除了拥有生态环境、文化特色、能源资源等比较优势外,还面临着中部地区加快发展、郑州国家中心城市强势崛起和立体式大交通格局渐趋形成这三大机遇优势。

中部地区发展速度不断加快。近年来,在“一带一路”等国家战略的引导下,产业向中西部转移的进程加快,人口也在持续回流,中部地区的工业化和城市化进入快速发展期。如图3所示,2000—2006年间,中部地区的经济增速普遍低于全国和东部地区,到了2007年之后,除个别年份外,中部地区的经济增速始终快于全国和东部地区平均水平;2000年以来,除2000、2001和2005年外,中部地区的历年经济增速始终快于东北地区;而与西部地区相比,2014年之前,中部地区经济增速在多数年份要慢于西部地区,而从2015年至今,中部地区的经济增速开始超过西部地区,并且差距也在逐年扩大。就各省经济增长情况而言,2018年,中部六省的经济增速均快于全国平均水平,东部地区的天津、山东、河北、上海,东北地区的黑龙江、吉林,西部地区的重庆、西藏的经济增速均慢于全国平均水平。2019年前三季度陕西省经济增速仅为5.8%,低于全国平均水平(4)根据互联网资料整理。,与2018年的11.6%相比下跌态势明显。由此可以看出,中部地区正在加速发展,这也是晋城资源型城市转型所面临的难得的发展机遇。

郑州国家中心城市迅速崛起。郑州是华夏文明的重要发祥地、中华文明的轴心区,是三皇五帝活动的腹地和中国八大古都之一,从大历史周期来看,随着铁路的兴起,郑州在经历了数千年沉寂之后,开始迎来继夏商周之后的新一轮黄金发展期。郑州在1954年升格为河南省省会,2003年开始建设郑东新区,2013年郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、河南自由贸易试验区相继获批,2017年国家支持郑州建设国家中心城市,这些均表明郑州这座古老又现代的城市,正面临着千载难逢的战略发展机遇。从具体数据来看,郑州是近年来北方经济表现最好的城市之一,2000年以来,郑州的经济增速均在不同程度上高于全国平均水平,2018年郑州市地区生产总值突破1万亿元,人口突破1000万,市域建成区面积突破1000平方公里,经济总量是2007年的4.08倍,经济活力逐渐提升,崛起态势十分明显。郑州市依托航空港经济综合实验区,瞄准建设国际航空货运枢纽,打造通达全球的“空中丝绸之路”,围绕“枢纽+口岸+物流+制造”,促进河南产业融入全球产业链、价值链和创新链,加快形成内陆开放高地,迈向全球价值链中高端水平。郑州今后的战略定位是:国家的超级大城市;国家中心城市,将是经济中心、贸易中心、交通枢纽航运中心;中原地区城市群的领头羊,形成以郑州为中心、为枢纽的一个城市群[13]。郑州的崛起,是河南的机遇,也是晋城的机遇。

图3 2000年以来我国各区域经济增长速度(5)数据来源:《中国统计年鉴(2000—2018)》。

立体式大交通格局渐趋形成。长期以来,物流交通成本较高是制约晋城经济社会发展的重要瓶颈之一,20世纪90年代以来,随着侯月铁路、晋焦高速和晋济高速的建成,晋城通向中原地区的交通条件得以大幅改善,然而,铁路、航空交通的短板问题仍十分突出。而随着晋城机场、呼南高铁的建设,将加速晋城融入中原经济区的步伐。在高速公路建设方面,阳蟒高速、晋城东南环和西南环、阳运高速、安沁高速、壶关至云台山高速公路的建设,将形成“两环两横三纵十出口”的高速公路网络,加之太行一号国家风景道、四好农村路以及一体化公交服务体系的完善,晋城市将逐渐形成覆盖城乡、联通内外的立体式高效化的大交通格局。在呼南高铁规划的过程中,为分担省会郑州市的压力,巩固洛阳中原城市群副中心地位,国家将呼南大通道的豫西辅助通道列入规划,建设呼南高铁豫西通道。这就使得呼南大通道建成后,晋城向郑州、洛阳方向都有高铁连接,晋城到郑州的通勤时间将由原来的3个小时缩至1个小时,同时融入郑州、太原、洛阳1小时生活圈,这将极大程度地改变晋城市所处的经济地理格局。

四、晋城市全面融入中原经济区的相关政策建议

通过上述分析,本研究认为当前晋城市主要面临着物流效率低、行政区划设置不合理、资源型经济比重过大等问题,城市转型发展要着眼于体制成本和物流成本的降低。具体政策建议主要包括以下几个方面:一是优化营商环境,以服务型政府建设为目标促进民营经济发展。重在提升政府办事质量和效率,深化审批制度改革,将政府的工作重心转移到为企业服务上,降低企业办事成本。二是降低体制成本,以行政区划调整为支撑促进城市空间结构优化。重点解决开发区产城融合问题、泽州有县无城和县包围区的问题、中心城区规模过小和体制不顺的问题、中心镇权责不清的问题等,通过行政区划调整和行政体制改革,为人口和产业集聚提供空间支撑,促进城乡、区域和经济社会发展不协调问题的解决。三是深化国企改革,以晋煤集团转型为突破促进经济发展方式转变。深化晋煤集团产权制度改革和经营机制改革,在煤炭去产能、晋煤集团与地方政府关系等问题上取得突破。四是发挥比较优势,以能源革命和文化旅游为抓手融入中原经济区。煤炭和旅游是当前晋城市最重要的两种资源,应通过能源革命促进以煤为核心的传统产业转型,通过发展文化旅游促进新兴产业的培育。五是提升物流效率,以高铁机场建设为契机促进产业发展成本降低。充分利用郑州、洛阳等中原物流枢纽,打造晋城现代物流体系,在外部物流效率提升的基础上,应更加重视中心城区内部通勤成本的降低,提高内外交通的连通性和可达性,促进城市总体发展效率的提升。

通过全面深化改革促进晋城融入中原经济区,又通过融入中原经济区倒逼晋城加快改革,两者是相辅相成、相互促进的关系,要将这两个问题结合起来进行思考。如在发挥比较优势的过程中,在能源革命方面,晋城要紧抓山西省“转型综改试验区”的政策机遇,转变经济发展方式,争当全国能源革命排头兵。能源革命是一次跨领域、跨行业的系统性变革,晋城的能源重化工产业与中部地区发达的机械加工业和农业有着极强的互补性,要立足煤、水、区位优势,实现与中原城市资金、技术、人才的有机结合,推动能源资源由初级加工向深度开发转变,由高能低效向集约低碳转变。要创新能源生产、输配和消费模式,构建安全、高效的综合供能体系,着力解决能源资源开发过程中存在的采煤采气两权重叠、监管不到位等问题,促进“资源—产品—废弃物—再生资源”循环经济的发展,进而推动城市转型发展。在文化旅游发展方面,以“中原城市后花园”为发展目标,以“消夏、休闲、康体、度假”为职能定位,着重打造“太行、古堡、拜祖”三张文化旅游特色牌,为处于快节奏生活下的城市居民提供释放压力的优质旅游服务。通过太行一号风景道将精品景区、历史古堡、特色村镇等有机结合,融太行风光、古堡文化、拜祖文化于一体,做到历史与现代的时空对接,将晋城塑造成独具特色的华夏文明主题公园。在太行一号国家风景道的基础上,与周边长治太行山大峡谷、焦作云台山、新乡南太行等景区实现互联互通,为自驾车旅客、摩旅、骑行爱好者创造良好的出行体验,注重沿线旅游驿站、自驾车房车营地、观景平台等基础设施建设,全面开拓旅游观光、休闲康养、研学考证、寻根问祖、民俗体验等专项市场。如在拜祖文化方面,可将晋城高平炎帝文化与郑州新郑黄帝文化进行合作开发,结合晋城市众多上古时期的文化传说和独具魅力的晋东南民俗,打造特色鲜明的文化盛宴。