朝克乌拉凹陷火成岩覆盖区地震勘探方法研究

2020-06-23王瑞贞白旭明王金宽赵利庆邱文平

王瑞贞,白旭明,王金宽,赵利庆,韩 力,邱文平

(1.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司华北物探处,河北任丘062552;2.中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司,河北任丘062552)

二连盆地朝克乌拉凹陷位于苏尼特隆起东部,是白垩系沉积盆地,油气资源丰富。本区火成岩多期次喷发,新生界的巨厚玄武岩广泛分布于地表;受新生代的地壳变动和风化剥蚀作用,地形起伏剧烈,地震地质条件十分复杂,激发接收条件极差,地震资料能量弱、信噪比低、成像困难,曾一度被称为地震“勘探禁区”。华北油田1984—2005年曾先后采用井炮、可控震源开展过多次采集技术攻关,但始终没有取得突破性进展。2015年,华北油田在火成岩覆盖区边缘钻遇优质烃源岩,证明本区具有巨大油气勘探潜力,2016年再次对本区开展了地震勘探技术攻关。

表层火成岩覆盖区地震勘探属世界级技术难题,已经引起了勘探学家的普遍关注和高度重视。安学勇等[1]对朝克乌拉凹陷地震采集方法进行了研究总结,认为火成岩覆盖区“地震波散射严重和难以产生反射波这两种因素无法克服,而地震波屏蔽严重和激发接收困难这两种因素,可通过采取适当的措施,降低其对地震资料的影响”。张爱印[2]对宣化—下花园煤田火成岩覆盖区地震勘探技术进行了研究,认为采用大药量激发、高覆盖接收、精细静校正和精细去噪方法,能够取得较好的效果。裴正林等[3]采用P 波广角反射消除火成岩高速层对地震波的屏蔽作用。吴希光等[4-6]对复杂地区地震资料低信噪比的原因及对策进行了研究总结,认为在复杂地表区,强散射干扰是导致记录信噪比低的根本原因。李灿苹[7]对散射波特征与非均匀地质体对应关系进行了详细分析研究,认为地震波的散射程度与非均匀地质体的尺度和波长的比值有关。本文通过对二连盆地朝克乌拉凹陷火成岩覆盖区地震地质特点的分析,在总结以往相关研究成果的基础上,阐明了造成该区地震原始资料品质差的主要原因和地震勘探的技术难点,提出了一套以高精度可控震源低频激发、宽线、长排列、高覆盖接收为主的地震资料采集技术和以综合静校正、多域去噪和高精度速度分析为主的处理方法,展示了该方法技术的应用效果,希望对类似地区的地震勘探工作具有借鉴意义。

1 难点分析

1.1 地震地质条件

研究区为朝克乌拉凹陷火成岩覆盖区,位于该凹陷朝三次洼中部以西,区内发育有下白垩系巴彦花群的赛汉组、腾二段、腾一段、阿尔善组地层,各层底界反射能量中等,连续性较差。其中腾二段、腾一段和阿尔善组地层为该区良好的储集层,也是该区勘探的主要目的层,勘探深度为800~3000 m。区内火成岩覆盖于近地表,有的出露地表,有的隐伏于近地表之下,表面粗糙、成不规则块状,内部多孔,分布零散、破碎,其间有第四系黄土不同程度填充(图1)。根据以往地质露头、电法等资料推测凹陷内表层火成岩夹沉积岩总厚度东部一般在50 m 左右;中部厚度变化较大,在50~200 m;西部火成岩普遍较厚,大部分地区在200 m 以上(图2),分布极不均匀。根据表层调查结果,本区近地表低速层速度一般为650~1100 m/s,高速层速度一般为2100~3000 m/s,最高速度可达4 500 m/s(图3)。

图1 朝克乌拉凹陷火成岩地表

1.2 勘探难点分析

图2 朝克乌拉凹陷表层火成岩厚度(单位:m)

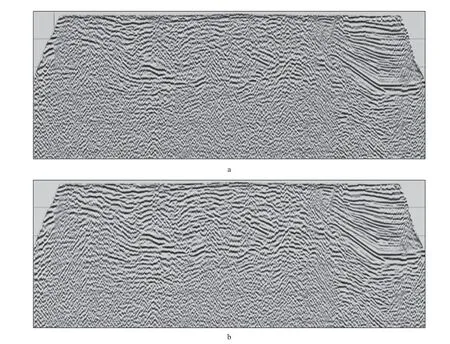

2016年以前,在研究区共开展过4次地震勘探。图4展示了1998年和2005年相邻两条火成岩区二维地震剖面。1998年利用AMG P23可控震源施工,主要采集参数:振动台次为4台×8次、扫描长度为10s、扫描频率为13~64 Hz、道距为50 m、覆盖次数为30次。在火成岩覆盖区地震记录信噪比低,有效信息微弱,剖面上(图4a)难以见到有效目的层反射,缺少低频信息。2005年利用井炮施工,采用25 m 固定井深、24 kg药量、25 m 道距、180次覆盖,地震剖面(图4b)效果无明显改善。

根据本区地震地质条件及以往勘探经验,认为本区地震勘探主要有以下难点。

图3 朝克乌拉凹陷火成岩覆盖区近地表反演速度剖面

难点一:散射波干扰严重,提高地震资料信噪比困难。从研究区典型的一条原始地震记录(图5)上可以看出,散射干扰遍布整个地震记录,尤其是近道散射能量强,远道能量衰减快,面波、有效波都发生了强烈的散射,很难见到有效反射波同相轴。杂乱分布的不规则块状火成岩与地表(图1)以及埋藏于近地表的火成岩与第四系填充的黄土之间都存在不规则波阻抗界面,地震波在传播过程中遇到不规则波阻抗界面发生散射,主要表现在以下3个方面。

图4 1998年(a)和2005年(b)火成岩区二维地震剖面

图5 原始地震记录

1)由炮点下行的地震波在通过近地表巨厚火成岩覆盖区时,遇到不规则波阻抗界面发生散射,使下行波到达目的层反射界面的能量降低,激发效果变差。

2)由反射界面上行的反射波通过近地表巨厚火成岩覆盖区时,遇到不规则波阻抗界面发生散射,使上行反射波到达接收点的能量降低,接收效果变差,上行波的散射产生的上行波被接收后降低了资料信噪比。

3)面波在近地表传播时,遇到地表不规则波阻抗界面产生散射。由于面波能量一般较强,强面波散射严重影响地震记录信噪比,如图5所示的近道强干扰即是面波散射的结果。

难点二:巨厚火成岩屏蔽作用严重。用水钻对近地表火成岩覆盖区钻孔发现,地表以下火成岩呈块状杂乱堆积,孔隙发育,漏水严重。由于表层大量孔隙的存在,使之与下伏地层形成很强的波阻抗界面,激发产生的地震入射波到达这一界面时,产生的反射波能 量 强 , 透射波能量小,造成目的层反射能量弱,巨厚火成岩严重的屏蔽作用,影响目的层成像效果。

难点三:静校正问题突出。火成岩覆盖区地表起伏剧烈(图6),从CK16-11 线近地表结构调查模型(图7)可以看出,表层速度、厚度横向变化大,静校正问题严重,影响成像效果。

图6 朝克乌拉火成岩覆盖区地形

图7 CK16-11线近地表结构调查模型与速度曲线叠合

从上述难点中可知,强散射波干扰是造成研究区地震资料信噪比低的最主要原因;巨厚火成岩散射和屏蔽作用是造成目的层反射能量弱的主要原因;静校正问题突出进一步影响了研究区目的层的成像效果。

2 技术对策

针对上述难点,在地震资料采集环节采用可控震源低频激发、宽线、长排列、高覆盖接收提高原始资料品质;在地震资料处理环节,采用多域去噪、综合静校正和高精度速度分析技术提高剖面成像效果。

2.1 可控震源低频激发技术

在地震勘探中,介质的非均匀性是针对地震波波长而言的[7-8],一定尺度的非均质体对短波长的地震波而言是非均匀介质,而对长波长而言可等效为均匀介质,波长越长,被等效为均匀介质的地质体越大。根据这一理论,低频长波长信号穿透非均匀介质的能力强,散射作用弱;相反,高频信号穿透能力弱,散射作用强。图8对比了二维不规则界面不同主频正演模拟地震记录的结果。由图8b可见,不规则界面L1的散射波很弱,几乎看不到连续的散射波;由图8c和图8d可以看出,大量连续的散射波形成背景干扰,同时使L2界面反射产生扭曲,这表明低频信号较高频信号抗散射能力强。另外,低频信号下传的能量较高频信号强,有利于克服巨厚火成岩屏蔽作用,提高深层信号能量。因此,用低频激发技术降低表层巨厚火成岩散射和屏蔽作用的影响,提高原始资料品质是可行的。

由于工区表层火成岩与黄土混杂、疏松,井炮激发钻井困难,成功率低,激发效果差,以往井炮采集结果也证实了这一点。EV56 低频可控震源具有吨位大、起始扫描频率低、扫描频带宽的特点,并且其振板设计特殊,与地面耦合效果和弹性波转换效能较常规震源有明显提高,因此我们施工时采用EV56低频可控震源,扫描频率为1.5~64.0 Hz。图9为可控震源不同扫描频率的叠加剖面。从图9a可以看出,扫描频率为12~64 Hz所得的剖面从浅到深难以见到有效地层反射信息,从图9b中可以看出,扫描频率为1.5~64.0 Hz所得的剖面尽管分辨率较低,但可以清 晰见到主要目的层的反射信息。

图8 理论模型(a)和3 Hz(b)、15 Hz(c)、30 Hz(d)主频正演模拟地震记录

图9 可控震源不同扫描频率叠加剖面

2.2 长排列接收技术

根据地震波传播原理,当入射角大于临界角时发生广角反射[9-11],广角反射的能量一般大于常规反射的能量(图10)。

采用广角反射增大炮检距的观测方式,即可克服高速层屏蔽作用,同时由于广角反射信号能量强,有利于低信噪比地区资料的获得。广角反射临界角计算公式为:

图10 地震反射波能量与入射角的关系

式中:θ为 临 界 角;v1为 第1层 层 速 度;v2为 第2层层速度。

临界排列长度计算公式为:

式中:Xmax为炮检距;h为第1层厚度。

图11是根据朝克乌拉凹陷的表层和深层资料建立的正演模拟速度模型,根据模型计算主要目的层腾二段底(T6)发生广角反射的炮检距为1600 m,阿尔善组顶(T8)发生广角反射的炮检距为3500 m,阿尔善组底(T11)发生广角反射的炮检距为4000 m。

图11 朝克乌拉凹陷火成岩覆盖区地质模型

由火成岩覆盖区(左支)4000 m 炮检距的正演模拟地震记录(图12)可见,能产生阿尔善组底以上地层的广角反射,地震记录正演结果与理论计算结果一致。

图13是20~40 Hz分频地震记录,可以清楚地看到广角反射现象,且广角反射较远炮检距反射能量更强。处理地震资料时可采用少切除或不切除和高阶动效正处理技术,以更好地利用广角反射信息。

2.3 宽线高覆盖技术

图12 火成岩覆盖区(左支)4 000 m 炮检距正演地震记录

图13 火成岩覆盖区20~40 Hz分频地震记录

宽线观测具有组合效应,可以有效压制侧面干扰。高覆盖技术是地震勘探提高信噪比和目的层能量的主要技术。火成岩覆盖区受表层火成岩影响,资料信噪比极低(如图4),宽线、高覆盖结合是有效解决目的层能量和信噪比的有效技术。

图14显示了火成岩覆盖区采用不同覆盖次数的照明效果。从图14中可以看出,随着覆盖次数的增加,目的层的照明效果越来越好。

定量分析不同覆盖次数叠加剖面,可以得到火成岩覆盖区下伏目的层信噪比随覆盖次数的变化曲线,结果如图15所示。从图15可以看出,随着覆盖次数的增加,目的层的信噪比得到提高,当覆盖次数大于1 000次时,信噪比增大幅度不明显。

图14 火成岩覆盖区采用不同覆盖次数的照明效果

图15 火成岩覆盖区目的层信噪比随覆盖次数变化曲线

本次朝克乌拉火成岩覆盖区地震采集技术攻关采用了4线4炮120道960次覆盖的观测系统。对比不同覆盖次数叠加剖面(图16)可以看出,随着覆盖次数增加资料信噪比得到明显提升。960次覆盖剖面构造特征清楚,能够满足火成岩区勘探需求。

2.4 综合静校正技术

复杂地表区静校正是地震资料处理的关键技术,目前单一的静校正方法很难或不可能解决全区静校正问题,需多种方法联合使用。朝克乌拉火成岩覆盖地区表层有巨厚火成岩,难以用小折射、微测井等常规近地表调查方法获得精确的近地表结构,模型法静校正技术不适宜该区。另外,该区表层结构复杂,地表起伏剧烈,表层速度、岩性横向变化快,火成岩无稳定折射层,难以划分出统一折射层面,折射静校正效果不好。因此,在该区采用高程静校正、层析静校正和综合静校正处理技术。

图16 采用不同覆盖次数的叠加剖面

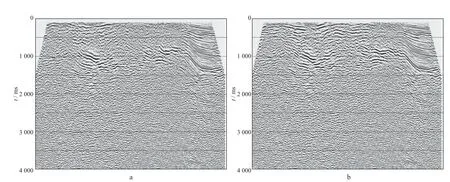

对比图17a和图17b可以看出,除局部区域高程静校正叠加剖面好于层析静校正叠加剖面外,整体上层析静校正叠加剖面好于高程静校正叠加剖面。而综合了高程静校正与层析静校正获得的剖面(图17c)兼有了两者的优势,整体效果较好。

2.5 多域去噪技术

火成岩覆盖区干扰波类型较多,除常见的面波、线性干扰、异常振幅和随机噪声干扰外,在近偏移距区还存在强能量散射干扰(图18)。

这些干扰波的存在使反褶积过程的自相关函数变差,影响反褶积的效果。地震资料处理时依照“先低频噪声后高频噪声、先线性噪声后随机噪声、先强能量噪声后弱能量噪声”的去除原则,根据各种干扰波的自身特点,分别在炮域、共检波点域、CMP 域或OVT(共偏移距矢量片)域等进行分域去噪,逐步去除各种噪声,提高资料信噪比。多域去噪的技术流程如图19所示。

图17 采用不同静校正方法的叠加剖面

图18 火成岩覆盖区的干扰波

图19 多域去除噪声的技术流程

火成岩覆盖区的强能量散射干扰是本次去噪的重点。在原始地震记录上,近偏移距区散射干扰的能量明显大于远偏移距区(图20),特别是在0~1250m 偏移距内散射波能量约为无散射干扰区道能量的70倍,因此,必须对散射波能量进行衰减。常规的地表一致性异常振幅去除技术,主要是基于多道统计单道压制的原理,其应用前提是时窗中要衰减的噪声的振幅大于有效信号的振幅。很显然,火成岩覆盖区的炮集记录中近偏移距区不能满足该应用条件。为此,采用OVT 域处理技术,先将炮集记录按OVT 矢量片的方式进行划分,并对OVT 域道集进行随机重排,改变强能量干扰道的分布规律,然后进行地表一致性异常振幅处理,从而实现对近偏移距区强能量散射干扰的有效压制(图21)。

通过保幅、保真的渐进式去噪,各种干扰得到很好的压制,有效波成分得到突出,成像剖面整体信噪比得到明显改善(图22)。

图20 火成岩覆盖区炮域强能量干扰波

图21 散射波强能量干扰压制过程与效果

图22 多域去除噪声前(a)、后(b)成像剖面

2.6 基于散射波的速度分析技术

在低信噪比地区,经常会由于速度分析精度低造成剖面成像质量变差,甚至会出现假构造现象。BANCROFT 等[12]提出了基于共散射点道集等效偏移距的叠前时间偏移速度分析方法,即依据地震波旅行时的双平方根方程,采用叠前克希霍夫积分偏移原理,将地震道按产生的散射点,在给定的偏移距范围内抽道集,称为共散射点道集(CSP道集)。CSP道集与CMP道集相比具有较高的信噪比,利用CSP道集进行速度分析,具有提高覆盖次数的优势,能获取高精度的均方根速度场,从而提高地震剖面质量[13-18]。

图23 CMP道集(a)和CSP道集(b)的速度谱

图23是相同点CMP道集和CSP道集速度谱对比结果,可以看出后者比前者信噪比高,能量团更集中,大道集中浅层能看到明显的双曲线同相轴,速度解释可靠性更高。

图24是采用某二维测线的CMP 道集和CSP道集进行速度分析建立的速度模型。从图24a可以看出,浅层速度横向变化平缓,而深层速度横向变化相对剧烈,这种现象与本区地层发育和速度变化规律都不符,而从图24b可以看出,由浅到深速度的变化更符合本区地层发育和速度变化规律。图25是与图24对应的叠加剖面,可以看出,图25b所示剖面波组特征清晰,更符合本区地层发育规律。

图24 采用CMP道集(a)和CSP道集(b)进行速度分析建立的速度模型

图25 利用CMP道集(a)和CSP道集(b)速度模型得到的叠加剖面

3 应用效果分析

本次攻关野外采集采用EV56低频高精度可控震源,振动台次为2台1 次,扫描长度为14 s,扫描频率为1.5~64.0 Hz,驱动幅度为65%,采用4线4炮120道的观测系统,道距为50 m,炮点距为50 m,覆盖次数为960 次。地震资料处理过程中在完成前文介绍的综合静校正、叠前系列去噪的基础上,开展基于散射波的速度分析,获得了高质量的速度场。以此开展真地表叠前时间偏移成像攻关,取得了较为理想的效果。图26是朝克乌拉火成岩覆盖区相距2 km 的老新成果剖面对比结果。从图26可以看出,新的叠前时间偏移剖面信噪比明显提高,主要目的层反射清楚,地质现象清晰,剖面质量较老剖面有很大提高。

图26 朝克乌拉火成岩区老(a)、新(b)PSTM 成像剖面

4 结论

朝克乌拉凹陷火成岩覆盖区地震勘探技术的再次攻关研究结果表明:

1)近地表散射是造成本区地震资料反射能量弱、信噪比低的最主要原因,严重的静校正问题进一步影响了研究区目的层的成像效果。可控震源低频激发是取得攻关突破的关键技术,宽线、长排列、高覆盖接收是提高原始资料信噪比的有效技术手段;

2)多域去噪处理技术是提高地震成像剖面信噪比的关键,基于散射波理论的高精度速度分析技术是提高低信噪比资料速度分析精度的有效措施。

本次地震勘探攻关虽然取得了突破性进展,所采用的配套技术对类似地区具有重要借鉴意义,但还有一些技术难题有待进一步攻关研究:

1)成像剖面上主要目的层发育及展布清楚,能够满足构造解释需要,但火成岩散射严重,对地震资料的分辨率和信噪比的影响还没有完全消除,需进一步深入研究;

2)最新地质研究成果表明,研究区不仅近地表被火成岩覆盖,深层火成岩也十分发育,提高成果剖面的品质还需进一步研究深层火成岩成像效果影响因素及先进技术,比如基于散射波的成像处理技术等。

致谢:本文在撰写过程中得到了范国增老专家的指导与帮助,在此表示衷心感谢!