基于TOD模式下的铁路交通枢纽空间设计策略研究以日本京都站为例

2020-06-22蒋昕萌

蒋昕萌

一、城市TOD开发模式背景及其理念

城市蔓延与人口扩张不可阻挡,城市更新、完善与保护的多重挑战成为必须思考与回应的问题。被誉为“大城市解药”的城市TOD开发模式正是在这一背景下迅速的崛起。东京、香港、新加坡等地多年的探索和成熟的建设实践亦证明,这一模式正符合当下构建可持续、紧凑型城市的倡导。

其建设实践主要可以分为两种模式:

一是常运用于郊外新城建设项目中的“轨道交通建设和沿线城市建设一体化进行”的开发模式。

二是现今多用于城市再生型项目的“以枢纽站为中心的集聚式开发”的开发模式:利用交通枢纽自身的聚客效应,强调区域内不同业态空间的组合叠加;充分考虑与城市规划的连接,进行城市功能的再配置,构建以枢纽站点为中心功能高度复合的“现代综合运营体系”。本文将要解析的京都站即是这种模式。

二、京都站的发展历程

第一代京都站始建于1877年,现为第四代。1950年代至1980年代间铁路事业蓬勃发展,既有站房规模已非常局促无法满足吞吐量,车站的迭代更新建设势在必行。1991年以更新公共交通系统、更好地服务旅客、焕发城市活力为设计目标,最终选用建筑师原广司的方案,并于1997年竣工投付使用。至今20余年的运营期间,在国有铁路民营化和不动产经济的蓬勃发展的推进下京都站亦紧跟城市一体化再生的步伐优化完善。现今京都站不仅是京阪神大都市圈内的重要交通枢纽,同时也是京都最重要的门户,商业、服务业和文化娱乐活动的中心。

三、京都站空间策略

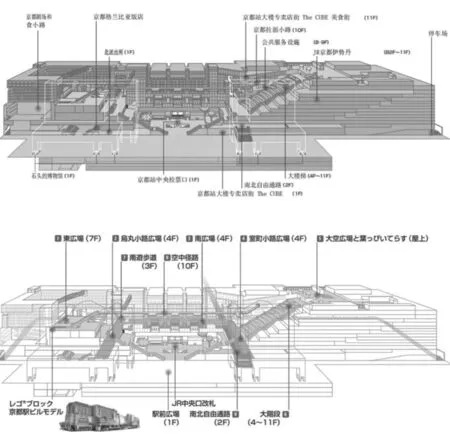

京都站的设计主旨为“历史之门”,占地38076平方米,总建筑面积237689平方米,地下3层,地上饭店部分16层,百货商店部分12层,建筑总高度为60米。平面规划利用了平安京的城市特征——条坊制,代表玄关口的大门设置在乌丸通和室町通。中央大厅则袭山谷之形,东西两侧呈山丘之状。东侧设有剧场、博物馆、酒店,中间是中央大厅,西侧有百货商店、专门店、美食街、停车场。以轨道交通为骨干、常规公交为网格,公共空间为触角联系各类交通设施,科学衔接、相互配合,共同形成城市公共交通整体网络(图1)。

图1 京都站功能构成&多层次的公共活动场所

1.京都站空间立体衔接关系

(1)地下空间体系

京都站地下空间体系将JR线、近畿线 、新干线、地铁乌丸线京都站等多个轨道交通站点相互连通,依托轨交站点形成密集的地下步行网络 ,并与东侧伊势丹百货的地下空间、京都站前地下街、京都塔地下通道进行了一体化整合和无缝衔接,也提高了步行过街的安全性。

(2)地面空间体系

如何将人流高速便捷地送至目的地始终是TOD模式开发初衷,京都站地面层超大尺度的中央大厅与乌丸通入口前的公共广场共同构成的京都站的地面空间体系正是实现这一初衷的重要节点。大厅位于城市空间结构节点上,亦是整个建筑的核心空间。顶部以曲面玻璃和钢结构网架组合覆盖为屋面,强调空间的开阔性和导向性,弱化了室内外空间的界限,形成一种虚实的空间组合关系(图2)。

图2 京都站中央大厅俯瞰&空中连廊&夜间的百级台阶

(3)地上空间体系

京都站建筑体块由东西两侧商业综合体与中央大厅共同构成。为了整合分散的各功能业态空间,建筑内部设置多层次的空中走廊为纽带将综合体分区巧妙结合,承载人流的疏散与交汇。

京都站的空中体系中,最为突出的为位于中央大厅的顶端悬空而建空中连廊“Sky Way”。连接起东侧格兰比亚酒店的7楼露台和西侧伊势丹百货商店的10楼,连廊地面高度45m,长度约147m。连廊侧面顶面采用通透的钢结构和玻璃材质围合,行走于其中,在体验空中漫步的妙处之余也可近距离窥见京都市景。这条百米长的连廊“挂”在60米高的钢结构幕墙上的空中步行系统也是目前世界上跨度最长、高度最高的半室内空中连廊(图2)。

此外,站内3楼有一条连续穿越大楼东、西、南三侧的连廊。这条被称为“南巡步道”的步行体系作为一条通路实现整个内部区域循环的同时,也为旅客提供了驻足休憩的地方。

2.京都站公共活动场所节点多层次渗透

交通枢纽具有人流量集中、人群类别构成复杂的特征。由于功能的高度复合性聚集多种行为模式发生于此,如通勤换乘 、生活购物 、商务办公、旅游休闲等。为了不同功能业态空间相互之间步行流线的接续性和环游性并回应人群的行为模式的多元化的特性,京都站结合地域传统和自然环境营造出一系列具有层级性、序列性、交流性、景观性及防灾公共活动场所。站区内外的活力借助这些空间得释放,并给城市带来积极、良好的社会综合效益(图1)。

站厅的东侧,从4层开始由西向东至11层,一座171级的大台阶如溪谷状地蔓延向上,是京都站最具特色的公共活动场所之一。这里是游人的休憩之地,市民的活动场所、亦是应急避难的场所。每年2月的爬楼梯大赛定期在此进行,室町小路广场举行音乐会等演出之时,这里便又化身为观众坐席。夜间时常有利用楼梯形态点缀的广告灯饰闪烁,节日期间的灯光秀活动也常于此区域举行(图2)。

顺着大台阶拾阶而上,可到达东侧屋顶的“大空广场”。这是一处眺望台,也是一座屋顶庭园。庭院内以《竹取物语》为主题设计而成,也巧妙融入了环保理念,比如水循环,轻质化土壤栽培技术等,让花园与车站大楼融洽地结合,为人们提供了一个从都市繁忙中暂时抽离的私密空间。

站内4楼东侧的室町小路广场、西侧的乌丸小路广场及南广场共同形成连续亦独立的聚集场所,为步行者提供多样、便捷的路径选择。

3.“身份转换”——京都站乘客动线优化

“乘客创造列车”是TOD模式的核心设计理念,即“以旅客需求为中心”的市场经营理念,经营的产品、提供的服务做到与当地经济环境、社会发展和居民消费水平相适应。通过优化人群流线,让乘客在通勤过程中完成各种生活娱乐消费行为,实现“商业价值”和“人本追求”的共赢。

京都站中车站的基本功能仅使用了大楼1/20的建筑面积,不同于国内的铁路交通枢纽,这里没有大面积的售票厅与候车室,乘客基本都是通过“交通卡”与自动售/检票机完成快速、便捷的进站过程,为大体量商业在此生根发芽奠定了基础。除办公楼、商业、住宅、酒店等基础元素外,站内还相应设置剧院、博物馆等文化设施,公园绿地等公共空间为城市居民提供多元丰富的公共活动,引导人流、物流、资金流、信息流汇聚,将大量的客流转化为消费、观光等城市消费客群,实现“旅客-顾客-旅客”相互转换,人留商聚。

四、结语

我国城市的相关法律法规政策、经济、人文环境与日本城市存在差异,本文仅提出一个设计思路并进行探讨性的分析。铁路交通枢纽的TOD开发实践应注重不同场所和不同条件的适用性,实现土地高效集约利用和城市功能更新,引导城市形态向良好方向演变。