非正规金融、农业技术创新对乡村产业升级的动态影响

——基于状态空间模型的计量分析

2020-06-20聂高辉彭文祥

聂高辉,严 然,彭文祥

(江西财经大学 信息管理学院,江西 南昌 330013)

一、引 言

国家《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求。其中,产业兴旺是乡村振兴的重点,直接关系乡村经济的可持续发展与社会的和谐稳定。当前,乡村产业普遍存在四大特征:创新匮乏、规模分散、效率低下、产业单一,需提升乡村产业,培育新型商业模式,构建现代化发展体系,推动我国乡村产业高质量发展。农业技术创新是推动乡村产业升级的不竭动力,促进科技与产业融合发展,是实现乡村产业兴旺繁荣的必然选择。付家骥曾在《技术创新学》一书中强调:“没有技术创新,就没有产业升级。”从世界乡村产业发展历程看,无论是产业提升还是技术创新无不需要大量的资本支撑。

当前,我国乡村金融市场表现出“二元性”特征,即非正规金融与正规金融并存。我国非正规金融对乡村产业升级存在怎样的影响?其影响机制是什么?在当前乡村振兴战略的大背景下,这方面的研究成果还相当欠缺。本文在已有研究的基础之上,探讨非正规金融、农业技术创新对乡村产业升级的内在影响,并构建时变参数状态空间模型实证分析三者之间的互动关系。

文章分为六个部分:第一部分为引言;第二部分为文献综述;第三部分为理论机制分析;第四部分为基于时变参数状态空间模型的计量分析;第五部分结合中介效应检验对实证结果进行分析解读;第六部分为文章结论与政策建议。

二、文献综述

从现有文献资料来看,还未有研究者探讨非正规金融对于乡村产业发展的影响,更多的是直接研究非正规金融与产业结构升级之间的关系。银行作为天然的风险谨慎性资金供给主体,面对那些信息不透明的高风险、高回报投资项目时,往往会进行信贷配给,而不是提高利率,这在某种程度上阻碍了新兴产业的发展[1]。产业结构升级与技术创新均需要资金支持,当正规金融无法满足新兴产业的融资需求时,非正规金融作为一种抵押、担保较少且无固定还款期限的灵活金融行为,可以较好地填补信贷配给所造成的金融真空[2]。非正规金融本质上是社会储蓄与资金的吸收再分配,具有优化社会资源配置效应、促进产业竞争效应,可推动社会资本形成并促进地区经济增长[3]。具体表现为:非正规金融可显著改观融资双方的非信息对称问题,在金融抑制过程中平滑企业资金运转周期,解决资本积累不足问题,吸收社会储蓄并将其转化为投资,优化社会资源配置,极大地促进社会中小经济体发展[4]。

对于非正规金融与技术创新的关系,现有研究文献多是关注非正规金融对于工业制造业、制药业等高新技术产业技术创新的影响。刘政等(2017)[5]基于中国工业企业数据库2005-2007年数据构建计量模型进行分析后认为,非正规金融可显著缓解企业创新融资约束,降低中小经济体进行创新融资时融资双方的信息不对称性;此外,非正规金融还可发挥现金替换功能平滑企业的研发资金波动,最终通过信息处理优势和现金替换优势推动制造业企业进行技术创新。吴淑娥等(2016)[6]运用系统GMM估计法,发现内部融资对于存在融资约束的制药企业的现金持有与研发资金波动起到了调节作用。聂高辉等(2018)[7]利用TVP—VAR模型解析了非正规金融、技术创新对于中国产业结构转型优化的影响,发现三者之间存在着正相关关系,并提出了非正规金融—技术创新—产业结构升级这一影响传导路径的存在。

梳理既有文献可知,众多学者的研究方向主要体现在非正规金融对于高新技术产业发展的影响,还未有学者对非正规金融对于乡村产业的影响进行考察。已有研究多是就非正规金融、技术创新、产业升级之间的两两关系进行分析,鲜有学者从农业技术创新角度就非正规金融对于乡村产业升级的影响效应做进一步的探讨。对此,本文拟从以下两个方面弥补现有研究的不足:第一,在研究内容上,本文在研究农村非正规金融影响乡村产业升级的基础上,将其拆分为直接效应与农业技术创新中介效应,并进一步进行实证检验。第二,在研究方法上,现有研究多是采用固定参数模型进行分析,难以准确刻画在国家财政、金融政策的调整中非正规金融与乡村产业升级的长期动态关系,导致实证结果可靠性不足,为此,本文选择时变参数状态空间模型来克服这一缺陷。此外,本文在厘清非正规金融、农业技术创新对乡村产业升级的传导机制之后,采用中介效应检验来定量分析各自占比,以便反映出两者的长期结构特征。

三、理论机制分析

以何广文和刘甜(2019)[8]为代表的学者,对乡村振兴战略下金融发展与乡村产业振兴之间的关系进行了研究,发现银行等正规金融机构通过信贷等方式为农业技术创新与企业产品研发提供资金支持,继而推动乡村产业转型优化。非正规金融作为正规金融的补充,对农业技术创新与乡村产业升级同样发挥着至关重要的作用。为揭示非正规金融、农业技术创新对于乡村产业升级的动态影响,首先需理清非正规金融对于农业技术创新的影响机制,然后通过实证验证非正规金融、农业技术创新对于乡村产业升级的影响效应。

(一)非正规金融与乡村产业升级

乡村产业升级是指以乡村居民消费需求为出发点,提高乡村产业竞争力与全要素生产率,突破单纯以农业为主的传统发展模式,开发农业衍生功能,培育农村新兴产业发展,促进农村多产业融合的过程[9-10],其结果表现为农业现代化(1)与乡村产业融合(2),非正规金融在此过程中扮演着重要角色。在信息不对称的乡村信贷市场,银行等正规金融机构在借贷过程中承担着较大坏账压力,在对乡村中小经济体发放贷款时,“信息不对称”“道德风险”等问题十分突出,本着降低风险的原则,正规金融常常选择进行信贷配给而非调整利率[11],从而使得乡村中小经济体将融资需求投向非正规金融。故非正规金融对乡村产业升级存在着重要作用[12]。现有文献研究表明,非正规金融主要通过促进乡村二、三产业和农业发展继而推动乡村产业升级[13-15]。具体影响路径主要表现如下:

(1)农业方面。农户是农业现代化发展的基本力量,但国家政策的偏斜与金融抑制,使得农村正规金融市场规模紧缩,农户生产性融资需求无法得到满足,资金短缺已成为限制农户革新生产技术、扩大生产规模与实现产业转型优化的重要因素[16]。中国农业生产普遍存在技术落后、缺乏创新、模式单一、地块分散等缺陷,部分偏远地区农业生产甚至还停留在小农经济时代。而非正规金融凭借信息获取优势,放宽对农民的融资门槛,为乡村产业建设提供了资金支撑,帮助农户从小农经济向现代化、规模化产业经济发展跃进[17]。

(2)乡村第二、三产业方面。在以农业为基础的第二、三产业中存在着大量乡村中小企业,对这些企业来说融资困难是一个世界性难题,正处于转轨经济的中国,正规金融在资源配置上具有明显的城市化特征与国有制偏好,乡村中小企业长期受到正规金融的信贷歧视[18]。非正规金融有效缓解了乡村中小经济体融资困难,促进了社会资本的形成,还在这个过程中作为金融中介,吸收储蓄和分配资金,提高了资本配置效率与产业竞争力[19],推动了乡村各产业的融合发展。

(二)非正规金融与农业技术创新

金融支持是企业进行技术创新的重要支持,在技术创新过程中,企业无论是改进还是创造新技术都需要资金支持。非正规金融作为一种不依赖正式法律实施机制,仅靠自我契约执行和社会规范来确保融资合同得以执行的融资途径[20],具有独特的软信息处理优势和现金替换优势[21]。这两大优势使得非正规金融对缺乏信息对称和存在资金波动的乡村中小企业农业技术创新活动的促进作用尤为明显。

投资信息不对称问题贯穿于农户与乡村中小企业的农业技术创新融资过程之中,是制约这些中小经济体进行创新融资的主要瓶颈,对于缺少抵押品的乡村中小经济体来说,创新与投资的信息不对称性所导致的资金缺口极大地制约了其技术创新能力[22]。此外,技术创新投资是一项长期投资,其收益在短期内往往难以衡量。为了保障研发活动的持续性,财务波动大且缺乏长期融资渠道的乡村中小企业,更倾向于选择调整成本较低的短期资本、现金等,以此平滑研发支出并确保技术创新活动的可持续性[6]。相较于正规金融,非正规金融在处理乡村中小企业信息方面具有先天优势,其更容易消除技术创新融资过程中借贷双方的信息不对称问题。并且非正规金融作为一种灵活的融资工具,其可通过商业信用资源,在乡村中小企业购买商品时通过延期付款的方式,为企业提供低息乃至无息短期贷款,降低企业的财务波动幅度。因此,非正规金融综合现金替换优势和信息处理优势,有效地解决了乡村中小企业农业技术创新融资的信息非对称问题和对资金周期的平滑需求,显著推动了农业技术创新。

(三)农业技术创新与乡村产业升级

过去,我国乡村产业主要以劳动密集型农业为主,但随着人口老龄化进程的加快以及乡村劳动力向城市的不断流动,农村空心化与老龄化等问题日益凸显。以廉价劳动力为基础的传统农业亟待转型升级,需寻求新的发展契机以形成差异化优势。除本文中提到的金融传导路径以外,农业技术创新也是推动乡村产业升级以及要素禀赋结构优化的关键途径,其内在机理主要表现为:

其一,农业技术创新优化了乡村劳动力就业结构,通过提升农业生产者素质与劳动生产率,从传统农业生产中解放了大量劳动力,为农业生产链中各产业间的有效链接提供了必要的劳动力要素供给[23]。同时,劳动力等生产要素在不同行业间的流动,会促进乡村各产业间要素配置更加合理、联系更加紧密,从而推动乡村产业融合与发展。

其二,农业技术创新刺激了消费需求的转变,从而推动乡村产业结构的优化升级。农业技术创新带来的劳动生产率提高,抬高了区域内城乡居民的收入水平,刺激了新的消费与生产需求,由技术创新产生的“供给效应”会促进新兴产业的出现与发展[24]。

其三,农业技术创新促进了农村产业链渗透与延伸,有助于不同产业之间的技术融合并形成新兴产业,引发新一轮产业革命。技术创新作为产业链渗透与融合的内驱动力,打破了传统农业的封闭性现状,将传统农业从单一生产环节扩展到包括生产、销售、服务的全产业链经营,实现产业规模、领域、层次的扩张,整体上提高了资源利用率与产业竞争力,进而促进乡村产业的扩张升级[25]。

四、非正规金融、农业技术创新促乡村产业升级效应计量分析

(一)变量定义和统计性描述

考察非正规金融、农业技术创新对乡村产业升级的动态影响,需选取有效的可观测变量来构造状态空间模型。涉及的变量有非正规金融信贷规模、农业技术创新和乡村产业升级,数据时间跨度为1993-2017年。

1.乡村产业升级(NSY)

贾晋等(2018)[9]基于乡村振兴战略的客观要求,将乡村产业升级定义为“六化”的统一,即推动农业机械化、科技化、效率化发展;突出农民组织化,加快发展多种农业生产模式;落实农产品品质化、农业融合化,深挖乡村产业的“价值洼地”。本文借鉴其评价标准,构建了乡村产业升级评价体系,具体见表1所列。

表1 乡村产业升级评价指标体系

本文采用熵权Topsis综合评价法计算了乡村产业升级系数作为衡量乡村产业升级的代理指标,测算方法如下:

(1)构建评价矩阵。本文以中国为评价对象,存在6个评价指标,时间跨度为1993-2017年,故构建评价矩阵X=(xij)25×6。

(2)归一化处理。由于本文选取的产业升级评价指标存在不同的量纲,不适用于进行综合评价。本文使用无量纲化公式转化为指标wij,以此形成规范化矩阵W=(wij)25×6。

(3)确定指标权重。首先,在规范评价矩阵W的基础上,计算指标xj的熵值ln(25)。随后,通过公式算指标其权重。

(4)构建加权评价矩阵。通过rij=ωj×zij将指标wij转换为指标rij,以此构建加权评价矩阵R=(rij)25×6。

(5)计算乡村产业升级评价系数。首先,确定加权矩阵R的正理想解向量max(r1j,…,r25j)和负理想解向量min(r1j,…,r25j),以此为基础计算出各评价单元与正理想向量、负理想向量的距离和算各年度中国的乡村产业升级系数。其中Ci越大,表明乡村产业融合化与现代化程度越高,乡村产业升级水平越高。

2.农业技术创新(ZKL)

目前,学界还未对技术创新指标衡量达成共识。在此,本文采用罗洎等(2008)[26]、Argentino(2005)[27]等研究者的方法,将农、林、牧、渔业专利授权数作为农业技术创新的衡量指标。

3.非正规金融信贷规模(NOL)

非正规金融是指处于国家银行和金融监管当局规制和监察之外的金融行为[28]。中国金融体制长期存在政策扭曲与金融抑制现象[29],乡村中小企业与农户的信贷可获得性极低,迫使部分农户、企业通过非正规渠道筹集资金,以满足金融服务这一刚性需求。有效测算非正规金融规模有利于正确判断非正规金融对农业技术创新以及乡村产业振兴的影响程度。在此,结合田光宁等(2008)[30]、聂高辉等(2018)[7]的未观测经济测量方法与李建军(2010)[31]的金融统计理论,测算我国非正规金融规模,具体步骤如下:

未观测经济是非正规金融的基础,因而本文首先借鉴李建军(2020)[31]提出的测量方法计算我国未观测经济规模,具体方法如下:

式(1)中,未观测信贷资金FOC由金融机构信贷资金增量ΔC与国际收支总差额ZEC之间的差额组成。其中,国际收支总差额ZEC等于国际收支经常项目差额UZEC与资本与金融项目差额FZEC之和。

中小微经济体的生产经营从非正规金融获得了一定的资金支持,而且部分经济主体为了利益的最大化,也会将从正规渠道获得的贷款投向地下生产经营活动。参照聂高辉等(2018)[7]的非正规金融信贷规模计算方法,假定未观测的经济活动所需的信贷支持比率与可观测经济活动相同,且两者从非正规金融得到的贷款总量相等。则非正规金融信贷增量ΔNOC可表示为:

其中,ΔL表示正规金融信贷增加额。以1993年为基期,计算当年的非正规金融信贷规模:

由此可得1993年之后每年非正规金融规模为:

非正规金融总规模由城市非正规金融和农村非正规金融两个部分组成,仍需进一步区分。在此,本文首先假设城市与农村各产业所需未观测信贷资金支持比率相同,而后利用GDP切割法,分离农村GDP,然后以此为依据计算农村非正规金融资金规模。农村GDP主要来自于农户部门创造的产值与乡镇企业产值,农户部门所创造的GDP可用第一产业产值代替,将其与乡镇企业产业增加值求和便可得到中国农村生产总值HPC。

其中,HLF代表第一产业产值,YL代表乡镇企业增加值,两者之和构成了我国农村生产总值HPC。在此基础之上,可得到1993-2017年我国各年度农村非正规金融规模NOL:

4.描述统计结果

各变量的统计学描述见表2所列。

表2 统计性描述

(二)单位根检验与协整检验

在构建状态空间模型之前,需要利用协整检验确定三个变量之间存在长期均衡关系,以保证实证结果的无偏性与有效性。本文对水平变量取对数,得到乡村产业升级系数(lnNSY)、非正规金融信贷规模(lnNOL)和农业技术创新(lnZKL),然后对变量进行单位根检验,检验结果见表3所列。

表3 单位根检验

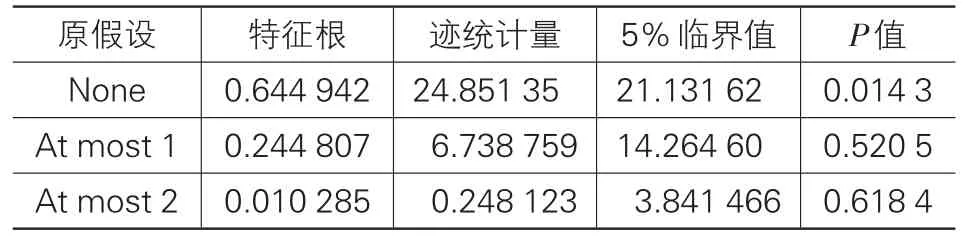

由表3可知,三个变量均为一阶单整序列。为了确保建模结果的稳健、有效,在此对变量进行协整检验,检验结果见表4和表5所列。

表4 Johansen协整迹检验

表5 Johansen协整最大特征值检验

结果表明,三个变量之间存在长期均衡关系,预示了非正规金融可能通过直接效应与农业技术创新中介效应共同对乡村产业升级产生影响。

(三)状态空间模型构建

由于我国乡村体制改革的不断深入以及地方政策、金融政策等因素的不断变化,传统固定参数模型已无法准确反映非正规金融、农业技术创新对于乡村产业升级的影响,而状态空间模型通过将状态变量(时变参数)纳入可观测模型中进行联合估计,精准刻画了不同阶段各变量之间的时变特征,克服了传统固定参数模型的估计偏误问题。

综合后续将进行的中介效应检验,本文在此构建递推方程,用以拟合非正规金融、农业技术创新与乡村产业升级之间的动态关系。

状态空间模型1:

以上三个状态空间模型中,上式为量测方程,下式为状态方程。NSY代表乡村产业升级系数,为被解释变量;NOL代表非正规金融信贷规模,为解释变量;ZKL代表农业技术创新,为中介变量;svi(i=1,2,3,4)为状态变量,代表解释变量对被解释变量以及中介变量的时变系数。其中,sv1代表农业技术创新对乡村产业升级的提升弹性;sv2代表非正规金融对乡村产业升级的提升弹性(非正规金融对乡村产业升级的直接效应);sv3和sv4分别代表非正规金融对乡村产业升级的可变系数(非正规金融对乡村产业升级包括直接效应和农业技术创新中介效应在内的总效应)和非正规金融对农业技术创新的可变系数。

可变系数全部设置为递归形式,ci(i=1,2,3)为常数项,εi为随机扰动项。

五、实证结果分析解读

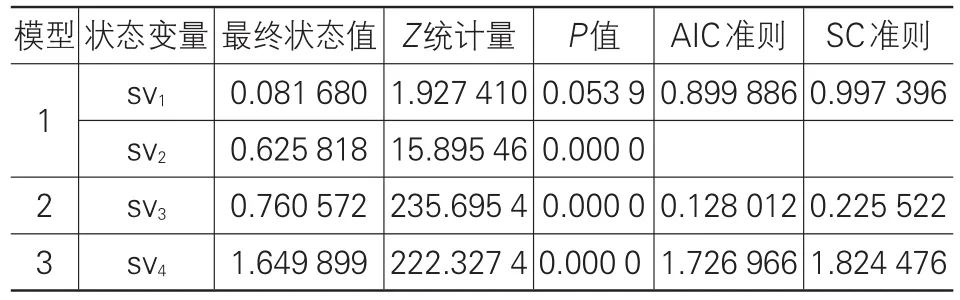

通过迭代算法对模型(6)-(8)进行估计,表6报告了估计结果,状态变量系数均在5%显著水平下显著,各状态空间模型AIC值与SC值较小,模型拟合效果良好。

模型残差的单位根与自相关检验均表明,各模型的残差序列平稳且不存在自相关性。以上估计结果的显著性,说明了非正规金融—农业技术创新—乡村产业升级这一传导路径的存在。

表6 状态空间模型回归结果

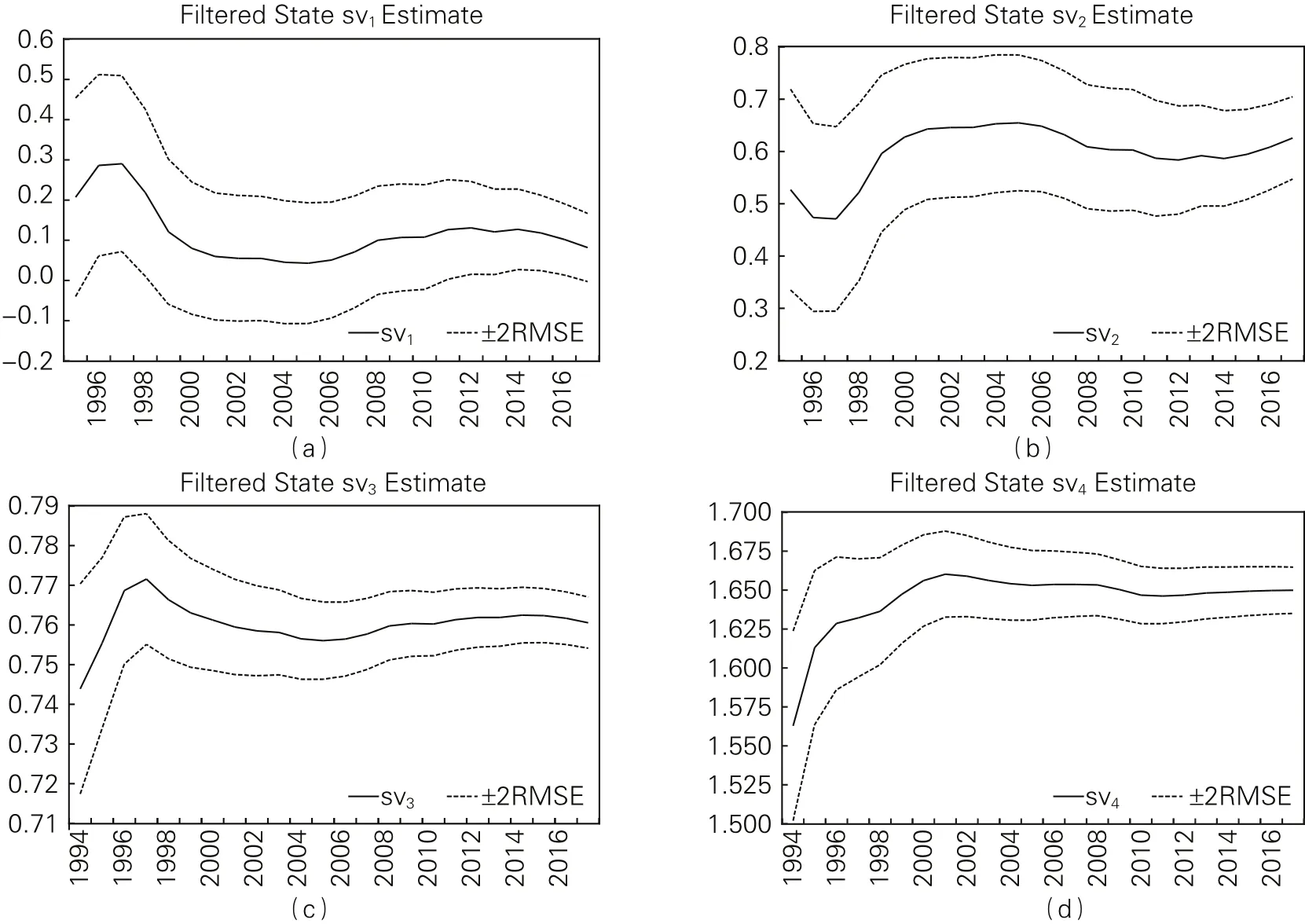

为了更好地观察可变系数的变化趋势,在时变参数估计结果之上,运用Kalman滤波生成状态变量svi(i=1,2,3,4)的时变参数曲线,分析非正规金融、农业技术创新对乡村产业升级的动态影响。

(一)状态空间模型的估计分析

由图1中的(a)和(b)可知,非正规金融、农业技术创新对乡村产业升级存在长期影响,且非正规金融、农业技术创新的影响系数呈现出了此消彼长的态势。农业技术创新对乡村产业升级提升弹性(sv1)呈减弱趋势,非正规金融对乡村产业升级的提升弹性(sv2)呈增强趋势。具体而言,在样本时段内,农业技术创新的提升弹性系数都为正值,发挥正向推动作用,但其在不同时点存在不同的变化趋势。1997年之前sv1的数值在波动中上升,由1994年的0.17上升到1997年的0.29;在此之后,sv1的数值逐渐下降最终维持在0.08左右;直到2006年后sv1的数值逐步回升,到2014年sv1的数值达到0.15并趋于稳定。在样本时段早期,我国农业生产技术落后急需换代升级,农业技术创新对乡村产业升级推动作用逐渐增大;但随着生产技术的提升,技术创新陷入瓶颈,1997年后此推动作用日益下降;直到“十一五”期间,国家逐渐重视农业技术创新,加大了人、财、物的投入,农业技术创新的提升弹性系数回升并稳定在了0.10左右。与此同时,非正规金融对于乡村产业升级的直接效应在不断增强,虽然在早期sv2的数值出现了下降,由1995年的0.52下降到1997年的0.47,但在此之后,sv2的数值快速上升并稳定在了[0.55,0.62]的区间内。1997年前农村金融业正处于第一次转型改革阶段,金融的重要性与敏感性使得政府对乡村非正规金融采取歧视与压制政策,致使非正规金融对乡村产业发展的直接推动作用减弱;但随着乡村金融市场体制的完善,政府及利益相关主体对于非正规金融的重视程度逐渐提升,开始鼓励与引导民间资本加入乡村产业建设,技术、管理经验也随着资本进入得到大量引进,农村产业规模化步幅加快,非正规金融促进乡村产业升级的直接效应得到增强。

由图1(c)可知,非正规金融对乡村产业升级的可变系数(sv3)始终为正值,其经历了迅速上升—缓慢下降—逐步回升的动态过程。具体而言,由1994年的0.734上升到1997年的0.771;之后出现了突变性减弱,从最高值下降到了2001年的0.759;此后5年内,非正规金融对于乡村产业升级的影响系数始终稳定在[0.75,0.76]区间内;然后在2006年又开始小幅度回升,直到2017年稳定在了0.761左右。尽管总影响效应在前期有所下降,但降幅仅为0.012,后期仍可带来正向影响。并且随着乡村振兴战略的实施,这一影响逐渐增强。

图1(d)显示了非正规金融对农业技术创新的可变系数(sv4)的变化趋势。具体而言,1993-2001年,非正规金融对农业技术创新的推动作用不断增强,但增长幅度不断放缓;2001年之后可变系数变化趋于平稳,并有略微下降趋势。总体来看,其变化趋势存在尖峰性特征[32],这符合生产者行为理论中的边际报酬递减规律:乡村金融体制的完善,农业技术创新得到金融支持的不断增加,使得非正规金融对于农业技术创新的促进效率有所降低。但可以确定的是,非正规金融对农业技术创新起推动作用,技术的创新离不开资本的投入。这也进一步证实了农业技术创新中介效应的存在。

图1 状态变量动态变化趋势

(二)技术创新中介效应检验与估算

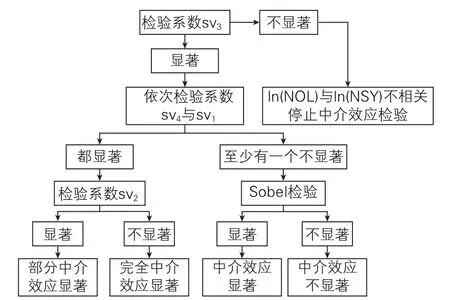

实证结果表明,非正规金融会以农业技术创新为中介促进乡村产业升级,为进一步刻画三者的动态关系,本文借鉴MacKinnon et al(1995)[33]所提出中介效应检验程序(图2)来进行分析。

图2 中介效应检验程序

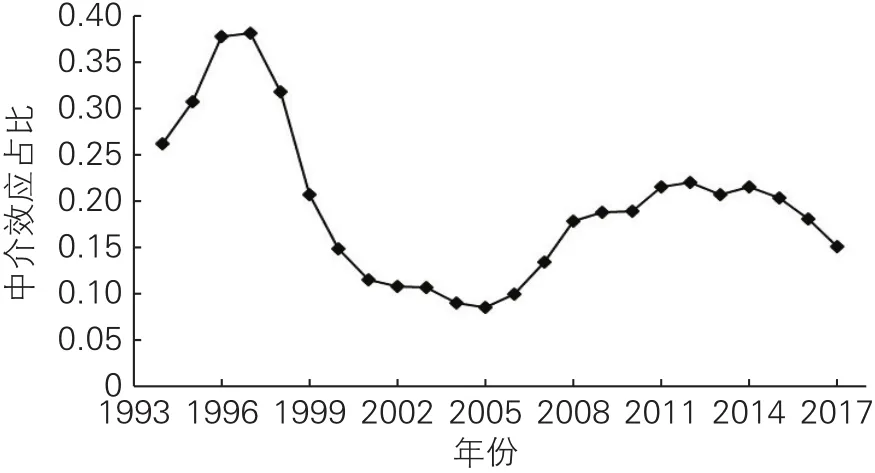

首先,对sv3进行显著性检验发现,发现各时点sv3对应的t统计量在1%的显著性水平下显著。因此,下一步依次进行sv4与sv1的显著性检验。检验结果表明,sv4对应t统计量均在1%显著水平下显著,而sv1对应的t统计量在1993年、1994年两个时点上不显著,其余时点在5%显著水平下显著。之后,对1993年、1994年两个不显著时点的系数进行sobel检验,发现1993年sobel检验z值均小于5%显著水平下的临界值1.96。以上检验结果表明,除了1993年的农业技术创新中介效应不显著外,1994-2017年各时点都存在农业技术创新中介效应。与此同时,1994-2017年的sv2的t统计量均在5%显著水平下显著,说明该中介效应类型为部分中介效应,即非正规金融对于乡村产业升级的促进作用是通过直接效应与农业技术创新中介效应共同实现的。对此,借鉴温忠麟的方法,通过g=sv1×sv4/(sv1×sv4+sv3)计算中介效应占比。根据各时段计算结果,得到1994-2017年中介效应占比变化趋势图(图3)。

图3 农业技术创新中介效应占比

总体上,在所考察的时间段中,非正规金融推动乡村产业升级的总效应中平均有20%来自农业技术创新产生的中介效应。具体而言,1994-1997年时段内,农业技术创新中介效应占总效应比重不断增加并在1997年达到了38.06%的顶峰。究其原因,1994-1997年正值“联产承包责任制”实施中期,乡村生产虽有一定起色,但生产技术依然落后,急需资金进行技术创新与产业升级。同时国家正进行第一次农业银行商业化改革,大量网点从基层撤出,银行有选择性地针对经营效益有保障的大客户继续放贷。无法从正规渠道得到贷款进行技术升级的企业与农户自然会转向非正规金融寻求资金,故该时段内农业技术创新中介效应不断增强。此后,国家启动了以农村信用社为重点的第二轮乡村金融体制改革,农村融资需求逐渐得到满足,农村信贷供给的增加导致非正规金融对于农业技术创新的促进效率下降,这也使得1998-2005年时段内农业技术创新中介效应占比不断下降。直到“十一五”时期,国家开始正视民间资本在乡村建设中的作用,制定了有针对性的政策鼓励与引导民间资本加入乡村产业建设,此时段内中介效应占比重新上升至15%以上。此后,随着乡村振兴战略的逐渐深入,技术创新成为促进乡村产业升级的一个重要手段和途径,农业技术创新促进作用日益增大,“十二五”时期农业技术中介效应占总效应比例进一步提升至22%左右。虽然受非正规金融直接效应上升与农业技术创新效率下降的影响,“十三五”时期该比例有所下降。但不可否认的是,农业技术创新已然成为民间资本参与乡村产业建设的重要途径之一。

六、主要结论与政策建议

(一)主要结论

本文采用时变参数状态空间模型与中介效应分析方法,研究了非正规金融对乡村产业升级的直接效应与农业技术创新中介效应。结果表明,非正规金融显著促进了乡村产业升级,且在此过程中非正规金融的直接效应与农业技术创新的中介效应并存。样本时段内直接效应与中介效应变化趋势存在明显不同,前者弹性系数稳步上升,从“十一五”时期逐步增长并一直维持着上升趋势;后者弹性系数逐渐减小,从1997年逐渐下降,到“十一五”时期略微回升并趋于平稳。此外,样本时段内农业技术创新传递的中介效应占总效应比重为20%,且“十一五”以来该比例一直保持在15%以上。因此,农业技术创新已然成为民间资本参与乡村产业建设的重要中介,非正规金融推动乡村产业升级是直接效应与农业技术中介效应共同作用的结果。

(二)政策建议

为有效地利用非正规金融、农业技术创新对乡村产业升级的推动作用,更好更快地实现我国乡村振兴目标,本文提出如下政策建议:

(1)从战略上正确认识非正规金融对乡村产业升级的影响。通过完善乡村金融制度,调动民间资本参与乡村产业建设,使其成为乡村振兴战略实施过程中的一部分,实现金融资源利用效应最大化,解决乡村企业融资难题,推动贫困地区经济发展。正规金融机构应主动与民间资本开展合作,降低风险,维护农村经济可持续性发展。

(2)完善农业技术创新资本投入体系,加大对技术创新的金融支持。虽然非正规金融对于农业技术创新具有直接显著的推动作用,但现阶段这种推动作用已陷入瓶颈。政府应充分认识到现有技术创新投资体系的不足,通过完善技术创新投资体系与增加资本投入,提升农业技术创新投入产出效率,保障乡村产业的繁荣兴旺与经济的平稳发展。

(3)规制乡村非正规金融市场的运作,防范可能的金融风险,敦促非正规金融的转型升级与功能重构。现阶段非正规金融对乡村产业升级的总效应增长已陷入瓶颈,明确非正规金融的市场秩序,敦促非正规金融阳光化、健康化发展,不仅有利于增加非正规金融对乡村产业发展的支持度,而且还能有效防控非正规金融风险,从法律上规制乡村金融市场上的高利贷与非法集资行为。

(4)正确定位非正规金融在乡村振兴战略中的角色,积极引导非正规金融与正规金融的合作,推动乡村产业经济发展。一方面,正规金融通过与非正规金融的合作,借助非正规金融在乡村基层的信息优势,可在加大对乡村中小企业信贷支持的同时,更好地规避投资风险。另一方面,乡村振兴战略的实施需要正规金融的支持,长期资本投入仍需依赖正规金融渠道。因此,正规金融应拓展农村金融产品与服务,为乡村企业转型发展提供更多的信贷支持,通过增加信贷供给鼓励乡村中小企业实现技术创新与产业升级。

注 释:

(1)农业现代化是指运用科技因素将传统农业改造为现代农业,是具有完备基础设施、规模生产体系、先进生产技术、高效组织形式的一种农业发展状态。见马晓河:推进农村一二三产业深度融合发展[N].农民日报,2015-02-10(001)。

(2)乡村产业融合是指农产品生产、加工、销售、服务各产业间的有序整合,其最终形式表现为乡村一二三产业之间的协同发展以及农民收入的稳步提升。见陈锡文:中国特色农业现代化的几个主要问题[J].改革,2012(10):5-8。