孔隙渗流模型与暂态存储模型在河流潜流交换研究中的应用进展

2020-06-19石涛蔡奕徐佳阮西科

石涛 蔡奕 徐佳 阮西科

摘要:河流系统中的潜流交换在溶质运移、能量传输、生物代谢等过程中发挥着重要作用,引起了国内外学者的广泛关注和深入研究。对于潜流交换过程的定量描述,目前应用较为广泛的是孔隙渗流模型和暂态存储模型。介绍了两种模型的基本原理及其在潜流研究中的应用进展;对比总结了这两种模型在潜流研究中的优缺点和适用性,展示了两种模型在河道工程对潜流影响评估中的差异,为今后模型的选取提供参考;总结了潜流数学模型研究的发展趋势,对今后的模型研究提出了建议,指出应基于多源数据和交叉学科背景对跨尺度潜流交换进行识别和量化。

关键词:孔隙渗流;暂态存储;潜流交换;数学模型;应用进展

中图法分类号:TVl31.3 文献标志码:A DOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2020.04.010

河流中的潜流交换是指河水流人、流经河床或河岸带,最后返回河流的过程,发生该过程的饱和沉积物带称为潜流带。潜流带是地表水和地下水的过渡区域和相互作用界面,其中不仅发生着水量交换,也发生着污染物运移、微生物和化学反应及热量传输等生物地球化学过程。因此潜流研究对流域水资源管理、水质净化和水生态保护具有重要意义,引起了水文地质学、生物地球化学、生态学等学科研究者的关注。张海涛等分析了碳源的种类和浓度对潜流带中氮元素迁移转化的影响。于丹青等分析了水库运行影响下洲滩潜流带内的水热传输机制。赵晓田等研究了潜流带中生物活动对重金属铜的迁移影响规律。潜流交换是潜流带内其他动态过程的驱动因素,潜流交换通量、路径和滞留时间显著影响了物质和能量输运以及生物化学反应,因此潜流交换的研究是潜流带其他过程研究的基础。

前人提出了潜流交换过程的概念模型,综述了其时空尺度、产生机制和研究方法。潜流交换过程的影响因素众多,包括河床地形和河流平面形态、径流和地下水条件、沉积物性质、人类活动、河岸带植物、潜流带微生物和动物活动等,多因素影响下的潜流交换具有复杂的三维动态性。当前潜流交换研究方法主要包括野外监测(河水流量、河床渗流、水压、溶质和温度监测等)、室内模型试验和数值模拟方法,除渗流监测法或染料示踪法可以直接获取潜流速率或路径外,其余方法需借助水量平衡模型、孔隙渗流模型或暂态存储模型等数学模型来定量描述潜流过程。其中,水量平衡模型基于简单的水量均衡计算,在河流流量较低或紊流情况下不适用,因而在潜流交换研究中运用较少。而孔隙渗流模型和暂态存储模型发展较为成熟,在潜流交换研究中得到了广泛的应用。本文通过介绍这两种模型的基本原理及其在潜流研究中的应用进展,探讨其适用性并对潜流模型研究给出改进的建议,可为今后潜流交换过程的精准化描述提供参考。

1孔隙渗流模型应用进展

1.1基本原理

孔隙渗流模型将潜流带沉积物看作连续多孔介质,其中潜流主要由水头梯度驱动,如图1所示,水流从高压区进入潜流带并从低压区穿出。一般砂土和黏土河床沉积物中潜流可看作层流,流速符合达西定律:

根据达西定律、质量守恒原理、孑L隙介质的压缩与膨胀特性等可推求潜流带内地下水基本微分方程,從而可以描述潜流运动基本规律。非均质各向异性潜流非稳定运动微分方程为

采用解析方法求解该式较为困难,通常将其简化为均质各向同性含水层中的稳定运动微分方程,即Laplace方程。潜流带中的水头分布可以通过现场监测或求解潜流带渗流微分方程获得,而沉积物渗透系数可以通过室内、现场渗流实验及参数反演获得,通过式(1)的计算可获取潜流速度场。

1.2基于孔隙渗流模型的潜流交换研究

1.2.1一维潜流交换研究

研究者常将河床的垂向潜流、河岸带或江心洲滩侧向潜流简化为一维水流运动,通过达西定律获取潜流水动力特性指标。Fritz等通过长期高频率的水压监测,发现了大坝运行引起的河流水位波动对潜流带垂直水力梯度的影响规律,并应用一维达西定律计算了垂直潜流速率。刘东升等和Sawyer等基于裘布依假设,认为河岸带侧向潜流为渐变流,从而可忽略其垂直分量。他们先根据大坝下游河岸带水位对河水位的响应关系反演了沉积物渗透系数,再通过一维达西定律计算了侧岸带的潜流速率、总量和潜流带范围,研究结果表明大坝运行从根本上改变了河岸潜流带的水动力特性。姬雨雨等通过变水头实验获取了沉积物渗透系数,利用一维达西定律分析了大坝下游江心洲内的横向潜流交换规律,通过与朱蓓等研究的对比,发现沉积物渗透系数会显著影响潜流带水位波动和交换总量。孔隙渗流模型运用在一维潜流交换研究中时,可获得单一方向上的平均潜流速率及潜流带范围,但难以捕捉复杂的流动路径,因此需要考虑多维的潜流交换。

1.2.2二维潜流交换研究

对于规则河床内的潜流交换过程,研究者较关注垂向和河流纵向的二维潜流场,通过解析法或数值求解潜流带渗流微分方程获取。Elliott等运用Laplace方程,将河床界面处的压力分布作为边界条件,通过计算得到二维沙波河床内的流场与潜流交换速率,发现潜流滞留时间分布呈现指数衰减规律。赵彪等利用有限元软件COMSOL Multiphys-ics研究了连续三角形沙波河床中潜流正逆交换区的分布特征。以上研究将潜流简化为均质沉积物中的稳态渗流情况。为了更准确地描述真实的潜流交换过程,一些研究者考虑了沉积物非均质性以及河水、地下水波动条件下的潜流瞬变特性。Laube等利用高斯随机场方法生成了沉积物的渗透系数场,研究了在河床水头正弦分布的情况下沉积物非均质性对潜流交换过程的影响。吕辉等计算单峰洪水下的河床表面压力变化,研究了潜流交换的时空变化规律和滞留时间变化规律,发现洪峰大小显著影响潜流交换总量、深度和滞留时间,涨洪历时会增加滞留时间,但对潜流交换量和深度的影响较小。Liu S等研究了降雨强度和持续时间对二维河床潜流过程的影响,并利用插值方法预测了不同降雨模式下的潜流通量和滞留时间。对于不规则的河床地形与复杂的河流形貌,横向潜流不可忽略,需要用三维孔隙渗流模型来刻画潜流场。

1.2.3三维潜流交换研究

在三维潜流研究方面,一些学者研究了交替沙坝、点坝、弯道等驱动的潜流交换,探究了河床形态、弯曲程度、河流坡度、河水流量、地下水位及沉积物异质性等因素对潜流交换速率、路径和滞留时间的影响,并提出了潜流水动力特性指标的计算公式。Storey等考虑了沉积物的非均质性和各向异性,采用有限差分软件MODFLOW研究了稳态条件下河流水位、冲积层范围、地下水补排条件等对浅滩中潜流交换通量和水流路径的影响,并利用粒子追踪技术探究了滞留时间的分布规律。Stone-dahl等计算了沙丘、沙坝和弯道地形中的床面压力分布,探究了3种地形及其组合对潜流交换过程的影响。Trauth等在前期研究的基础上利用3次样条插值计算了准瞬态的床面水头分布,通过基于有限体积方法的软件MIN3P研究了水库放水条件下砾石坝中的潜流交换过程。结果表明,水库放水的持续时间和洪峰流量是潜流交换的主要影响因素,水力梯度反转现象显著增加了潜流交换通量。非均质性沉积物中的三维、瞬态潜流交换一般通过数值模拟来研究,但需要大量的建模基础数据和率定、验证数据,并且在进行大尺度潜流研究时其经济性、时效性问题仍待解决。

2暂态存储模型应用进展

2.1基本原理

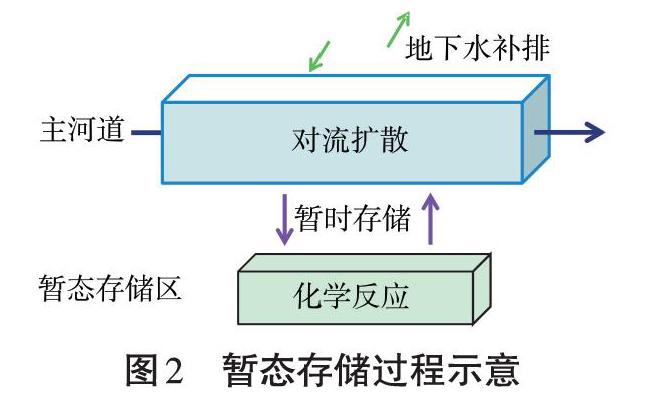

暂态存储模型是反映溶质在河流和潜流带中的对流、扩散、暂时存储和化学反应等特征现象的模型。通过在河流上游进行惰性或反应性示踪剂注射试验,监测下游溶质浓度变化,可计算获得潜流交换特征参数。最初的暂态存储模型未考虑地下水横向流动和溶质的化学反应,将河流一潜流带系统划分为主河道区和一个与之相连的暂态存储区。主河道区域表示河水流速较快的区域,其中河水呈一维稳定均匀流动,而溶质呈一维对流扩散运动。暂态存储区表示所有水流速度较慢区域的集总,包括潜流带和河流表面滞流区,溶质在该区域充分混合、暂时存储,然后可以缓慢释放回主河道中。图2为河流的暂态存储过程示意图,包括了地下水补给、排放和化学反应过程。

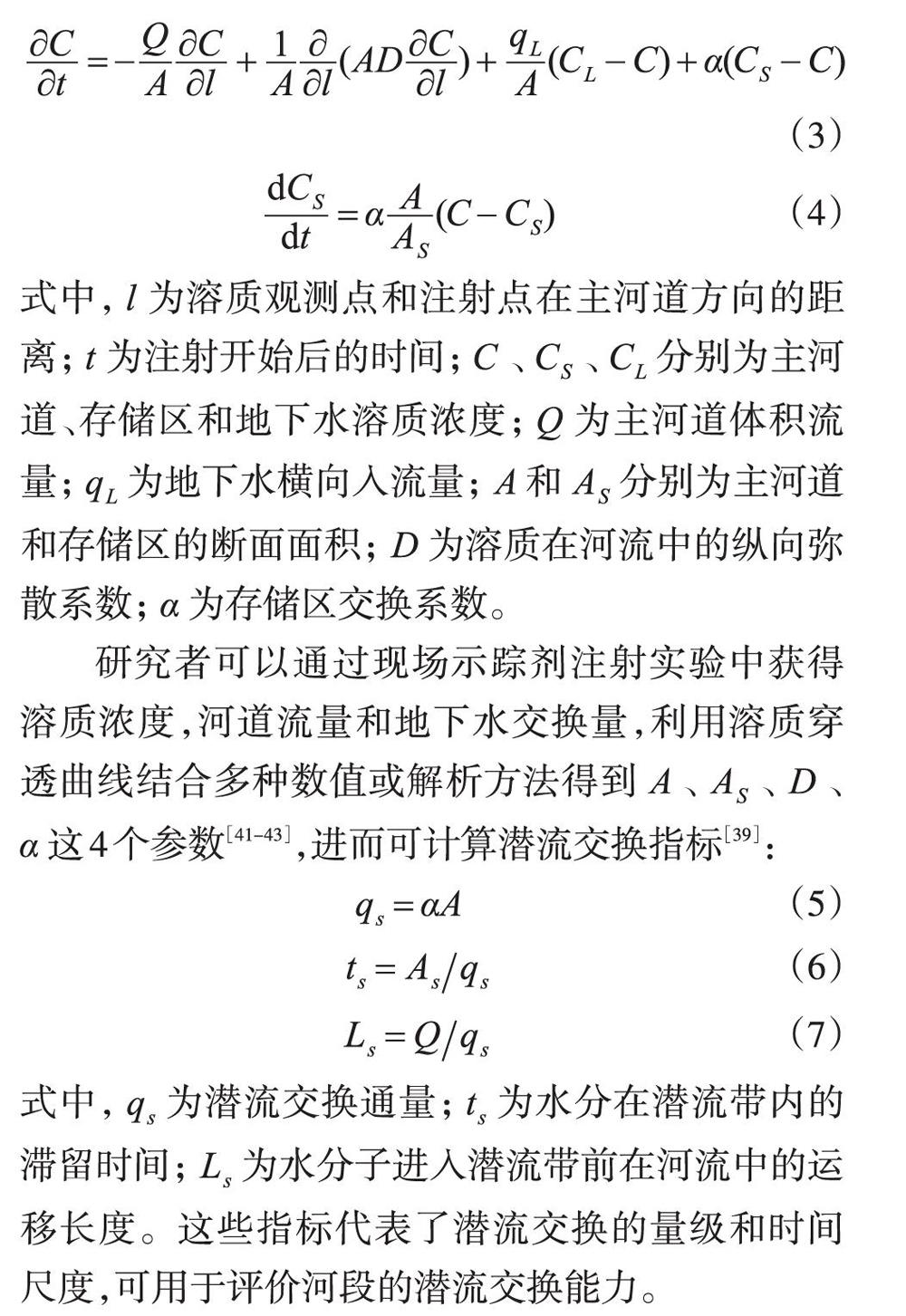

描述惰性溶质在该非线性过程中运动规律的偏微分方程为

研究者可以通过现场示踪剂注射实验中获得溶质浓度,河道流量和地下水交换量,利用溶质穿透曲线结合多种数值或解析方法得到A、As、D、a这4个参数,进而可计算潜流交换指标:式中,gs为潜流交换通量;ts为水分在潜流带内的滞留时间;Ls为水分子进入潜流带前在河流中的运移长度。这些指标代表了潜流交换的量级和时间尺度,可用于评价河段的潜流交换能力。

2.2基于暂态存储模型的潜流交换研究

2.2.1单存储区的潜流交换研究

单存储区的暂态存储模型将潜流带和河流表面滞留区合并,利用暂态存储参数计算整个河段的平均潜流交换能力。Hart基于随机方法提出了暂态存储模型的半解析解,可以快速估算惰性溶质的暂态存储参数。Schmid等改进了该方法并将其运用于反应性溶质的瞬态存储特性研究中。暂态存储模型的数值计算方法提升了模型参数的率定效率。Runkel等开发了有限差分软件OTIS,将其运用于惰性溶质和反应性溶质的暂态存储参数求解,随后通过对OTIS进行逆向建模开发了OTIS-P程序,该程序可利用非线性最小二乘法进行参数优化。李如忠等和于靖等分别采用惰性溶质氯化钠和溴化锂进行了河流示踪试验,借助OTIS和OTIS-P程序估算并优化了暂态存储参数,研究了不同河段的潜流交换通量和滞留时间。研究结果表明,同一条河流不同位置处的潜流交换特征具有显著的差异性。

2.2.2多存储区的潜流交换研究

单存储区的暂态存储模型整合了河流中不同时空尺度的溶质存储过程,因此难以区分潜流带和河流表面滞留区。近年来,一些学者利用多存储区模型并基于大量的监测数据实现了潜流交换过程与河流表面存储过程的区分。Johnson等结合单存储区和双储存区的暂态存储模型量化了大型河流中潜流带存储和河流表面储存对溶质输运的作用,发现河流水文、形貌特性对两种存储行为有不同的影响。Neilson等提出了双存储区的热量传输与溶质运移模型,基于主河道、表面存储区和潜流带的溶质示踪曲线与温度时间序列,研究了河流中溶质运移和热传输过程。Briggs等采用恒速注入和段塞注入示踪剂的方法,通过分析主河道和表面存储区的溶质浓度和断面流速的分布规律,区分了河流表面和潜流带的存储过程。Liao z等根据反应性示踪剂刃天青在潜流带和河流表面不同的衰变规律,将其与惰性示踪剂荧光素结合使用,获取了潜流交换的路径长度和滞留时间。多存储区模型的优化以及多源约束数据有助于提升潜流交换研究的精确性。

3两种模型在潜流研究中的适用性

孔隙渗流模型与暂态存储模型的基本原理不同,前者通过潜流带水压分布获取潜流交换时变过程,后者通过溶质在河流和潜流带中的浓度变化获取潜流区交换特性。因此,两种模型所需的基础数据、适用的场景有所区别,如表1所示,研究者可以基于不同的研究目的选用合适的数学模型。在评价整个河段的潜流交换特性以及潜在的生物化学反应强度、营养物循环速率时,暂态存储模型具有优势。孔隙渗流模型可精细化地研究单个地形、地貌引起的潜流交换,获得各物理过程在整个河段潜流交换的贡献率。

暂态存储模型的计算结果反映的是溶质示踪试验期间内整个河段的平均特性,在不同水文条件下其参数不确定性较大,较差的时空分辨率使得其不能反映潜流的动态变化过程,该模型通常运用于基流情况。在水文条件变化较大的情况,如大坝调控、连续降雨等引起河流水位、流量、地下水补給或排放量持续变化时,运用孔隙渗流模型更能精确描述具有时空变异性的潜流交换过程。

目前部分研究人员已经尝试建立这两种模型之间的联系,探究暂态存储参数与可直接测量的地形、地质、地貌、水文信息之间的相关性,提出了基于河床平均坡度和糙率、河流平面形态、地形、水深和流速、河岸界面压力、渗透系数等物理参量的暂态存储参数预测模型,并用示踪试验结果验证了其准确性。上述物理参量同样可以作为孔隙渗流模型的建模基础数据,可将两个模型的计算结果进行对比验证。Bourke等指出,虽然基于暂态存储模型的河流示踪法和基于孔隙渗流模型的达西定律法或数值模拟法等在时空灵敏度上差异明显,但多种模型及方法的配合使用有助于获取不同滞留时间和迁移路径的潜流过程。

另外,两种模型在河道规划、整治和修复过程对潜流交换的影响分析和生态效应评估中都发挥着重要的作用。Kasahara等利用长期的水压计监测数据及硝酸盐示踪剂浓度数据,研究了人造砾石坝和弯道修复对潜流交换过程和氧化还原时空模式的影响。Singh等。运用MODFLOW和MOD.PATH程序模拟了退堤还滩工程前后的潜流交换过程,稳态和瞬态模型模拟结果都表明:修复工程增加了潜流交换强度、面积和路径长度;以退堤形式的洪泛区恢复工程可加强生物地球化学处理、改善水质和恢复栖息地。Rana等基于暂态存储模型的数值计算程序,研究了天然土石坝、河流恢复原木坝和漂石堰等河道内水工建筑物对潜流交换过程的影响,研究结果表明由堰引起的水流结构变化显著增加了潜流交换的面积与强度。Ward等利用溶质示踪方法和暂态存储模型,研究了砾石层河段修复工程中清除细沙前后的河段存储参数和潜流交换特性。瞬态存储模型作为一种后验模型,只能在工程完成后计算其对潜流交换造成的影响,而基于孔隙渗流模型的数值模拟方法配合室内模型试验,可基于工程方案预测相应工程造成的水流、泥沙运动和潜流过程变化,因而可对河道修复及整治方案的水文生态效应进行预评估。Zhou T等利用水槽试验和CFD程序包Flow3DR,研究了不同水流条件下河流修复结构对孔隙介质河床中潜流垂向速率和路径深度的影响。调整水槽试验中河床形状、修复建筑物的尺寸及布设位置和孔隙渗流数值模型的相关设置,可研究不同工况下的泥沙输运及潜流交换过程,为河流整治和修复工程比选最佳方案,以增大潜流交换强度和河流生态修复效应。

4结论

本文介绍了孔隙渗流模型和暂态存储模型的基本原理及其在潜流研究中的应用进展,分析了两者在潜流交换研究中的适用性,得出了如下结论,并为今后的潜流模型研究提出了改进建议。

(1)两种模型的建模思路不同,在时空尺度和适用条件上均存在差异。孔隙渗流模型从潜流交换的驱动因子压力梯度出发,借助达西定律获取潜流场流速和路径,还原了潜流交换过程的物理场景,更具有直观性和真实性,可长期探究单一或复杂地形河床、河岸、河段尺度内的潜流交换速率、路径和滞留时间,并可以整合到流域尺度上;而暂态存储模型则是从潜流过程的结果人手,根据溶质在河流与潜流带中的传输规律反推潜流带的滞留和存储行为,可量化示踪试验期间河段内整体的潜流交换特性,为研究河段的环境归趋提供了技术手段。应根据基础数据的丰富程度、研究场景和对时空分辨率的要求合理选取模型。

(2)两种模型在潜流研究中的应用都呈现由简单到精细化发展的规律。孔隙渗流模型由最简单的一维垂向、侧向潜流研究逐渐演变为二维、三维复杂地形、地貌的潜流研究,并越发重视沉积物非均质性的影响和潜流的瞬态特性;暂态存储模型由最初的单存储区模型发展为可区分潜流交换过程和河流表面存储过程的多存储区模型。今后应进一步强化水压、流量、水质监测技术及地形、孔隙介质渗透性等测量技术,为模型的精细化发展提供高时空分辨率的多源数据。

(3)今后的潜流研究模型应考虑河流一潜流带体系中的多动态过程,如细沙沉积、微生物膜形成、胶体吸附作用对潜流交换的阻滞作用,微生物活动及化学反应生成的气體在潜流带中形成非饱和区对潜流场的影响作用;无脊椎动物、植物根系、河床裂隙造成的潜流优先路径,温度梯度下水密度差引起的自然对流等,会影响潜流带内孔隙渗流过程和溶质示踪剂的滞留行为。需研究这些不同尺度的动态过程与潜流交换过程的相互影响,应在潜流带水量交换研究中交叉融合泥沙动力学、水文地质学、生物地球化学、河流生态学等学科,基于公共数据组在模型中实现跨时空尺度的多场耦合。