刀笔生辉

2020-06-15林岩

林岩

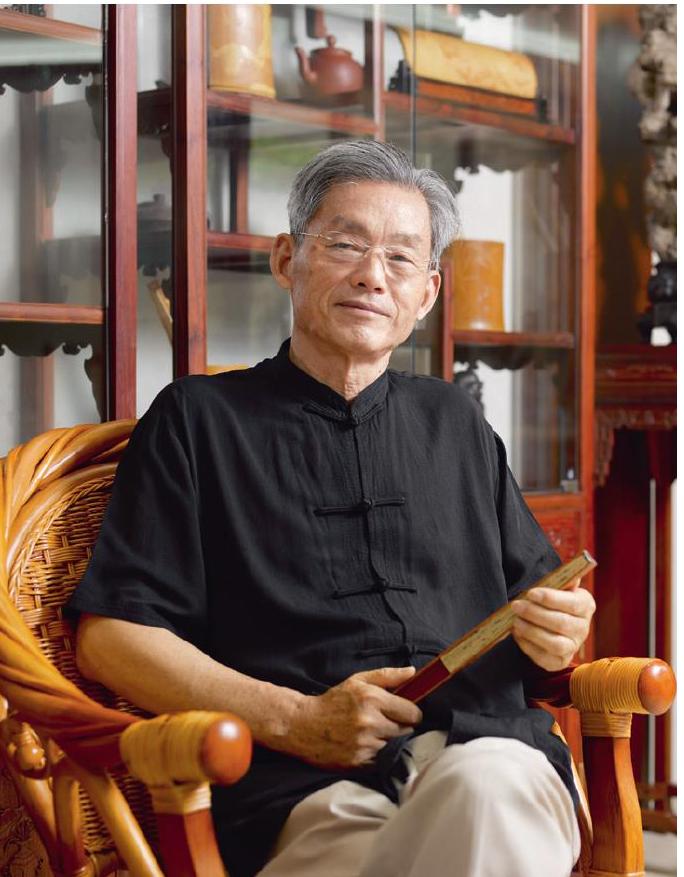

国家级非物质文化遗产常州留青竹刻代表性传承人徐秉方先生擅书画,能治印,精壶刻,故乡厚重的人文底蕴赋予他对工藝与生俱来的灵气与悟性。而名扬上海滩的竹刻大家父亲徐素白又言传身教,使他耳濡目染,然而他没有固守父亲的成就,全凭个人毅力与对竹刻深深的挚爱坚持下来。经过近半个世纪的留青竹刻实践,徐秉方将留青竹刻技艺向前推进了一大步,实现了新时代留青竹刻在传统基础上的创新,开创出前所未有的当代留青竹刻新面貌。

江南风物

留青竹刻艺术的风格、内容、样式都深受江南文化艺术的影响,多与海派书画、文房相结合,图案题材以花乌为主,人物山水次之,表现为扇骨、臂搁、笔筒等工艺形式。其雕刻价值小中见巧,工中见艺,雅俗共赏。由于画稿出白海派名家,加之精湛的刀功,使得明清以来留青竹刻地位异军突起。徐秉方的父亲徐素白,通过自己的竹刻实践,自民国开创了“徐氏竹刻”,使已经衰微百年的留青竹刻重新焕发生机。其在晚明竹人张希黄竹刻的基础上,通过阴阳并蓄的写意性刀法在竹筠上进行富有立体感的深度表现,创留青新格别开生面,成为中国近现代竹刻德艺双馨的翘楚。而时至今日,德艺双馨最为突出的非徐素白之子“常州竹人”徐秉方莫属,其毫无疑问可称为竹刻“作家”。

徐秉方面相清瘦,性情刚正有节,其人如竹。传统知识分子的风骨难得存在于他的秉性中,特别是在手工艺行业中更是难能可贵。他积极学习,求教于父亲的好友唐云、程十发、谢稚柳等大家,同王世襄等博古名家交流,提升自己的眼界与艺术水准,真正超越了父亲的高度。早年饥寒交迫和艰苦务农的生活更磨砺了他不畏艰难困苦的过人意志,时局的艰难往往更加塑造一个人的性格。自然、人文环境,加之独特的个性,这些成为他后来功成名就的必要条件。

他立足江南精致典雅的文人传统,苦练笔墨,布虚造境匠心独运,运刀力求笔墨的神似,充分发挥竹材特质,将留青竹刻从传统刀刀模拟笔墨的窠臼中解放出来。这种“似用刀又不见刀痕”的手法极大丰富了留青竹刻的表现内涵,在刀法上已经超越前人。道法自然

自古中国文人对自然有一种特殊的情怀,老庄学说即是以“道”为核心的哲学,崇尚自然之美,对以书画艺术为代表的中国文艺创作影响深远,同样深刻影响着中国留青竹刻艺术。故在怡情的竹片中注入自然形象,置于几案,实用之余宛若将自然之韵融入书斋,古朴清雅而尽显文人意趣。徐秉方的留青竹刻强调用心灵感受自然的意境美,崇尚纯朴的天然之味,于简约淡泊的审美情趣中彰显雅韵,强调师法自然以韵取胜。孜孜以求自然奇物的野趣、清逸之境。

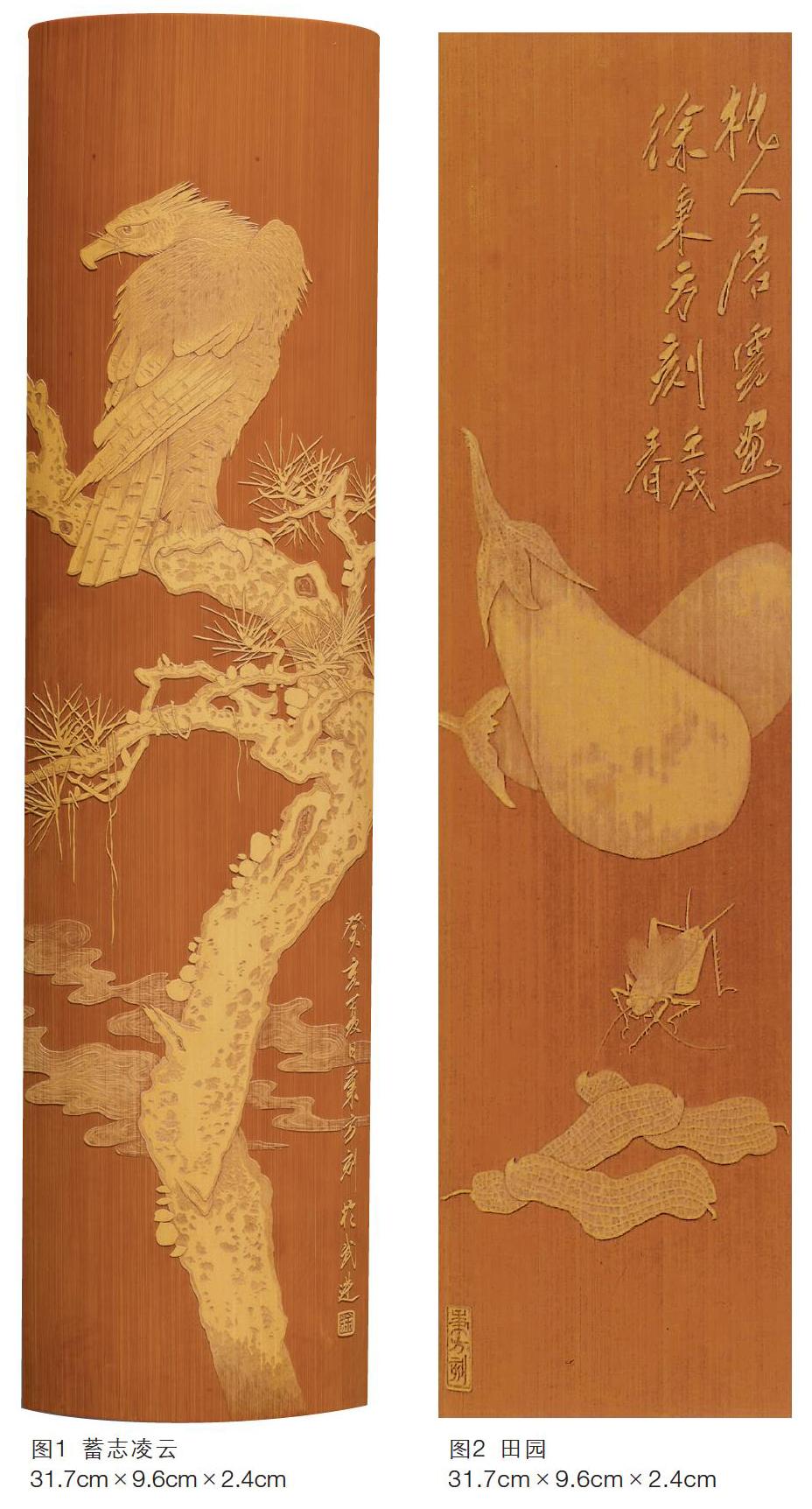

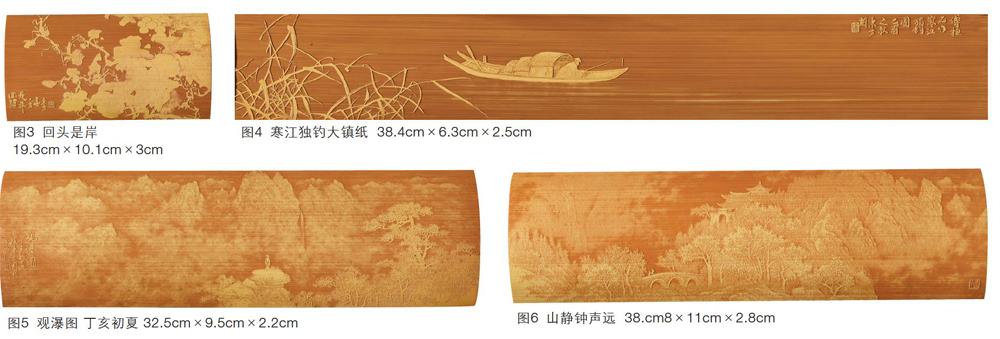

作品《蓄志凌云》(图1),充满立体感的羽毛粗中有细,与深褐色竹肌底形成大面积的灰色对比,竹肌上松干苍劲挺拔,层次分明。同时又以水墨渲染般在松后竹肌上剔刻出大块面的流云,极大丰富了留青竹刻的明暗层次与虚实关系。《田园风情》是唐云先生画稿(图2),形式简洁,寓意深刻,富有浓郁的生活气息。将徐氏的刀法与唐云的泼墨挥毫巧妙地融合在一起,徐秉方有意利用茄子花生单调形状做简略刻画,而在蟋蟀上用功颇多,细若发丝的触须,双翼网状的翼筋与半透明的薄膜,薄膜下依稀可见的遮掩部分,精细入微胜过工笔,但又不失于面面俱到的匠意描摹。

在作品《回头是岸》(图3)中,以浅浮雕阳刻表现大片葡萄叶与果肉饱满的数串葡萄,几缕细若松针的藤丝缠绕其间纵横交锚,形成了前后虚实疏密变化的层次空间。螳螂自左向右上方扬起长臂,攒出铤而走险的动势,蹑足虎视眈眈地逼近隐匿于臂搁以外的蝉,将现实情境中的螳螂捕蝉表现得惟妙惟肖,引发观者联想与思考。作品《寒江独钓图》(图4)拟古人诗意,画面颇有马远善于留白造境的空灵,水天一色一望无垠,整体舒朗而不空泛,钓线细若蛛丝,渔翁全神贯注垂钓,巧妙运用竹肌中横向的竹丝表现波平如镜的水纹,境界妙趣横生。

《观瀑图》(图5)近景结构清晰明确,峭岩、点景人物、青松以刀分阴阳的方式表现,与烟云形成虚实对比。中景杂树宾主有序,缭绕的云雾在升腾浮动之际露出隐于远山深处的福地洞天,空间布局综合了近、中、远三景,层次分明而有纵深感,在整体中又有细节描绘,竹与刀自然融合,尽显节奏韵律之美,营造出气韵生动似真似幻的山水世界。此种充满诗意与气韵的山水还有《山静钟声远》(图6)、《云山晴晓》(图7)、《群山映翠》(图8)等作品,均以气势气韵取胜,在实处见虚灵,咫尺之中烟云变幻而意味无穷,使人进入中国艺术澄怀味象,以小观大的境界。

文心寓竹

竹的“清劲”“疏萧”“高逸”品格使文人能借此充分展现自己的“君子风格”。竹对于中国文人早已超越实物而成为人格化的象征,成为道德诉求与不可或缺的精神载体。强调主观情趣的留青竹刻,近似文人画的创作理念,竹刻的形制与雕刻语言本身具有审美价值。受文人书画艺术影响,徐秉方留青竹刻的创作题材有高人逸士、山水花乌、诗文歌赋等,活泼生机、自由精神与美好情怀是这些题材所要表达的主题,表现了徐秉方对人世间美好生活的渴望。他始终追求一种以自我玩赏为目的的竹刻风格,注重个人情感流露,讲究个人修为学识,与传统文人如出一辙。徐秉方将诗的意境移入竹片中,抒发个人意趣与情感,使作品充满书卷气。他认为一件留青竹刻作品倘若没有情感和诗意,纵然刀功再好,也不能入上品。

徐秉方的留青竹刻十分重视作品题跋和款识,以诗意小品为题材,自题自刻格言警句,表达文人画意的铭文小诗,犹如明代短小隽永的性灵派小品文,富有情致。他不学古人形制,而得古人刀法,会古人之意。刻竹用心求变,刀下的蛛网似微风吹拂过,有飘飘欲动之感。苍松老干背后似有阵阵涛声,蕴育无限生命力,青竹素雅淡远,一望成林顿生幽深清凉之感。荷塘莲香沁人,叶瓣露珠晶莹,娇嫩欲滴。蜻蜓蜜蜂,清晰翅翼下肢体若隐若现,嘤嘤嗡嗡,栩栩如生。

对徐秉方而言,留青竹刻虽然是非物质文化遗产的传统技艺,但依然要有表达自己思想的画稿,而不是以别人的画稿来包装自己。通过自己画稿、自己雕刻、刻好后再反复修改,才会真正糅合绘画与雕刻,将大自然的景致心领神会地通过运刀、布局等方式因势利导地表现出来,讲求虚实、韵味,而不是原封不动的照搬自然。他完全将书画之美融入到留青竹刻中,虽然依然表现山水花乌这样传统的题材,却进一步丰富了留青竹刻的虚实表现,更难能可贵的是将传统文心注入,极大提升了留青竹刻的艺术格调。

竹墨相生

徐秉方的留青竹刻不局限于名家画稿的束缚,不机械地以线条精细挺拔为美。他充分利用竹筠与竹肌的颜色反差,灵活变换运用阴阳刻法,刀法潇洒舒展而自然,形成多层次的虚实对比,开创了留青竹刻以似有似无的竹筠,含蓄不露刀痕,营造朦胧而虚幻意境的先河,使留青工艺语言达到了空前绝后的高度。徐秉方既能在构图上承袭传统中国画注重开合,讲究疏密章法布局,又能在注重虚实详略的写意性下,对物象进行格物致知的细微观察:既在平面中表现丰富的笔墨韵味与变化,又有浅浮雕的立体感与纵深感,形成留青竹刻清新、淡雅、灵秀、超凡脱俗的艺术格调,形式与内容实现了高度的统一。

影响徐氏留青竹刻的海派绘画名家甚多,徐秉方虽同他们接触交流,但他只是取其精华,取长补短,故产生了他自己的面貌。徐秉方广涉书画与其他工艺,因而不受传统成规局限,突破前代竹人窠臼。他能自画打稿,带有个性的笔墨,在竹人中难能可贵。其墨稿不落尘俗,书迹工整而有骨力,题款一丝不苟,无论作品的题材与题识皆可看出背后深厚的文化修养与底蕴。徐秉方十分注重对书画艺术的学习,早年父亲功夫在刀外的告诫使他钟情于笔墨语言的锤炼,自幼时便工书善画,得海派名家的艺术熏陶,积累中国传统绘画理论知识,同时借鉴吸收中西多种造型艺术,对艺术创作有着自己独到的见解。数十年刻竹之余坚持作画不辍,在宣纸上画了大批的梅兰竹菊和山水题材,这些作品工写相得益彰,趣味盎然,笔墨功力深厚。正是因为具有多年锤炼的高超笔墨艺术表现力,加之过硬的刀刻功夫,才使徐秉方能够将心象刀随心运自然而然表现出来,避免了传统竹人因只会运刀,不会动笔的弊病,而导致一味求工整带来的匠气。

对画稿的处理是留青竹刻一门精深的学问,经过自己构思的笔墨画稿,自画自刻才会运刀胸有成竹,气韵生动进行表现,在总体上形成留青竹刻统一的艺术效果。徐秉方将竹刻与笔墨相结合,互为补充,完全掌握了留青竹刻的主动权。他绝大部分的留青竹刻作品都源自自己创作的画稿,他在竹片上亲自挥毫泼墨,再操刀精雕细刻,没有过硬的书画功底是不可能做到的。懂得书画浓淡干湿的笔墨意趣,才会以精细入微的刀功表现气韵生动、富有境界的画面。

以竹比德

中国的传统艺术始终以人品与艺品的结合作为衡量艺术的标准,艺术的格调与品位往往与作者的人格思想密切相关,且将人品作为第一要义。特别是孔子“山水比德”既包含对自然的赞美,又包含对仁智一类精神品格的欣赏,将人与自然内在属性特征的关系进行了意象化对应表述,构成一个有机整体,这种思想对中国艺术的立意产生深远影响。“比德”思想在绘画艺术向竹刻渗透过程中,使中国以表现为主而非再现的美学特征得到加强。

在徐秉方的工作室博爱竹斋至今挂有唐云、启功、赵朴初、谢稚柳、程十发等书画名家的题赠。其性格温文尔雅,不愿以艺事权贵。他嫉恶如仇,敢于仗义执言,不投机取巧。他深知若只想赚钱,是做不好艺术的,和他交流会感受到他骨子里的倔强与执着秉性。早年的清贫使徐秉方对物质生活没有过高的要求,生活中不沾烟酒,粗茶淡饭,素衣粗布,淡泊似水。无论是生活困顿,还是不为世人赏识,他都执着地坚持下来,不骄不躁,静心沉潜,耐得寂寞是徐秉方为竹事艺的致远之道。徐秉方常以竹自比,从竹中吸取人格精神与力量。徐秉方最爱郑板桥的诗句,曾借鉴郑板桥题画诗《竹石》创作书法:“竹友,咬定青山不放松:徐氏,立根原在破岩中;武進竹人,千磨万击还坚劲:清凉斋,任尔东西南北风”。落款:“竹人秉方”,印:“常念沧桑”。此诗成为徐秉方人格精神的写照。

徐秉方的留青竹刻不为名利所动,由于刻竹不像书画来得快,因此作品少之又少。一块合格的竹材从选材到处理颇费时工,又要构思酝酿与数月伏案废寝忘食雕刻,加之审视淘汰很多,因此成品不多,但能留下的必是精品力作。曾有人力劝徐秉方产业化竹刻,下海经商才能跟得上时代,徐秉方都不为之所动,时风的浮躁只会让秉性执着的他对留青竹刻之路更加坚定。