旧城更新背景下福州公交场站规划建设研究

2020-06-10林叶倩

林叶倩

(福州市规划设计研究院 福建福州 350001)

0 引言

公交场站设施是常规公交发展的基础,也是公交线网调整优化的设施保障[1],并最终关系到整个常规公交的运行效率和服务水平。受到土地征迁、财政压力、建设模式等因素的限制,规划公交场站用地难以落实,造成总体规模不足、分布不均、重点区域缺乏公交场站影响运力投放的问题,严重制约了福州市公交线网布局及公共交通系统的优化发展。

目前,国内主要城市均已进入以新区建设、旧城更新为主要形式的二次开发阶段[2],原有的公交场站规划建设模式与新的城市发展阶段已不相适应。在此背景下,充分结合旧城更新及新区建设,将公交场站纳入城市国土空间规划、土地出让及城建项目建设,推进配建型公交场站建设及公交场站综合开发,对于落实“公交优先”发展战略、优化公交场站布局、保障场站设施用地具有重要意义。

国内大部分城市仍以独立占地的公交场站建设模式为主。深圳市推行“配建公交总站+立体综合车场”的新模式,推进大型公共建筑、活动中心、商业办公建筑、大型居住区(重点是保障性住房项目)的公交场站同步配套建设。此外,广州、西安、宁波等城市制定了配建公交场站的相关规范性文件,作为政府各部门对场站建设的审查、审核和决策依据。基此时代背景,本文拟探索福州市公交场站规划建设。

1 福州公交场站发展概况

1.1 福州公交场站现状分析

福州市公交场站现状共有公交停保场17处,其中国有用地10处,面积约34hm2,租借用地7处,面积约6.38hm2。停保场主要布局于福州市区,城区西北部、东南部以及马尾区、长乐区、甘蔗、南屿南通等组团缺乏大型停保场布局,目前仍有30%公交车辆夜间占道停靠。现状公交停保场分布如图1所示。

现状公交首末站177个,其中117处为占道运营(未有面积统计),占比66%;有独立用地的公交首末站60处,面积32.91hm2,其中30处国有首末站用地,占地约24.09hm2。现状公交首末站分布如图2所示。

图1 现状公交停保场分布示意图

图2 现状公交首末站分布示意图

1.2 福州公交场站发展存在的主要问题

(1)规划公交场站用地未能得到很好落实

2012年规划的公交场站,至2019年仅建成6个,此外建成了4个规划外公交场站。究其原因,一是受制于土地的征迁;二是首末站建设与周边土地开发未能同步;三是规划公交场站缺乏法定规划支撑,导致公交场站用地挪作他用。

(2)公交场站建设模式单一,土地利用率不高

现状公交场站主要为低容积率的粗放式开发模式,建设成本高,土地利用率低下。公交首末站位置与出行者需求的契合度不高,造成居民公交出行的步行距离较长、换乘次数较多,不利于公共交通服务水平的提升。

(3)总体规模不足,规划公交场站用地选址有待优化

福州现有公交车辆6542标台,按照最新的城市综合交通体系规划标准,公交场站现状用地至少应达到98.13hm2,存在40.07hm2的用地缺口。且规划预留公交场站存在分布不均衡、客流密集区域缺乏公交场站配套、规划选址用地落实难度大等问题。

2 福州公交场站发展面临的新形势

2.1 公交都市示范城市创建的客观要求

2014年10月,福州市成为国家“公交都市”建设示范工程第二批试点城市。公交场站作为常规公交发展的基础、公交线网调整优化的保障,仍存在总体规模不足、分布不均、重点区域缺乏公交场站影响运力投放等问题。为此,福州市亟需适时调整公交场站规划、建设策略,为常规公交提供基础保障,以加快落实公交优先发展战略,创建国家“公交都市”示范城市。

2.2 新城市发展阶段的公交配套要求

2018年~2020年,五城区计划改造106个旧屋区,城市进入以旧改等二次开发为主要形式的发展阶段,为公交场站等配套服务设施的建设提供了时代发展契机。福州“八山一水一分田”的先天条件决定了土地资源的稀缺,尤其是旧城区用地资源紧张。原规划公交场站拆迁难度大,既有公交场站用地利用率低下等影响公交场站发展的问题与日益稀缺的土地资源间的矛盾愈发凸显。传统的公交场站建设模式已无法适应新的城市的发展阶段,公交场站的规划和建设模式如何与快速变化的土地利用做好衔接成为新阶段的一个重要课题。

2.3 常规公交品质提升的内在要求

福州城市公交日均客运量由2011年的184万人次下降到2017年的143万人次,公交客运量不升反降,城市公共交通服务品质急需提升。既有公交场站与用地空间关系的耦合度有待强化,乘客出行的需求与品质考虑不足。公交场站规划建设模式的转变升级,为公交线网的优化重构提供重要支撑,从而为公交服务品质提升奠定坚实的基础[3]。

2.4 外部交通环境变化的局势倒逼

2019年5月地铁2号线开通试运营,福州正式迈入地铁换乘时代,形成“十字形”轨道交通骨架网络。随着中心城区“禁止电动车通行”政策的推进,以及在建的轨道4/5/6号线、滨海快线通车运营,外部交通出行环境及居民出行结构将发生重大变化。常规公交的功能定位也将发生变化,公交场站布局也亟需做出相应调整。

3 新形势下福州公交场站的规划建设策略

3.1 重构公交场站分类体系,优化公交场站功能配置

现有分类体系下,公交首末站除了满足公交车辆的发车、调度外,还要解决车辆的夜间停放、日常维修保养功能,而公交车场也要兼顾公交首末站的发车以及调度等功能。首末站与车场功能混杂不清,造成单个场站的用地需求增大,加剧用地压力。

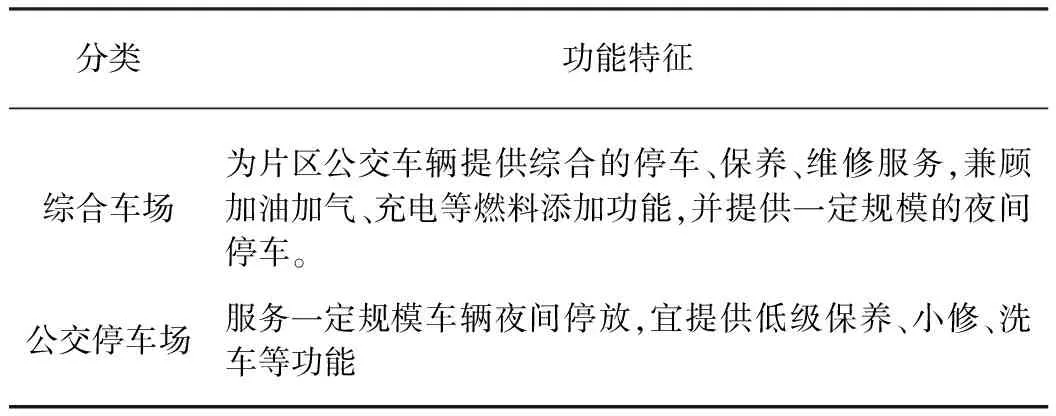

结合福州城市规模及现有公交场站功能分布,建议规划公交场站划分为两大类:公交首末站和公交车场。公交首末站主要提供公交车辆发车、上下客、掉头等运营功能以及少量的车辆停放;公交车场则主要提供车辆维修、保养、清洗、集中停放等功能。逐步调整公交首末站的车辆停放功能至公交车场,减少公交首末站的用地需求,推进公交首末站的设置更加灵活。公交首末站及公交车场分类分级及其功能特征如表1~表2所示。

表1 公交首末站分类分级及其功能特征

表2 公交车场分类分级及其功能特征

3.2 场站供给渠道多样化,突破用地资源紧张的限制

旧城更新过程中,土地利用和空间结构将进行重组和调整,带来土地使用性质的改变和开发强度的提高,用地资源稀缺与交通需求增加的矛盾愈加凸显[5]。因此,通过多种渠道增加场站供给,积极探索公交场站配建机制,引导居民采用大容量的公交出行迫在眉睫。

结合旧城更新项目,梳理具备建设配建型公交首末站的用地,推进大型公共建筑、活动中心、商业办公建筑、大型居住区(重点是保障性住房项目)的公交场站同步配套建设,将配建型公交场站与出让宗地的主体建设同步设计、同步建设、同步竣工、同步交付使用。

3.3 优化建设模式,提升土地利用效率

通过建设立体多层公交综合车场,能够集中解决公交车辆的夜间停放、维修等需要,同时大幅减少公交场站设施的用地规模。配建型公交首末站主要结合物业复合开发,可以节省大量的土地资源,同时也有助于最大限度地实现“门到门”的公交服务,减少居民步行距离和换乘次数[4],逐步实现由 “独立占地、平面形式为主”的模式向“立体公交综合车场+配建公交首末站”模式转型,以提升土地利用效率,缓解财政压力,提高公共交通的服务水平和吸引力。

3.4 注重可持续发展,合理安排建设时序

近期以“保住存量、发展增量”为基本原则,注重与轨道交通的衔接融合,与地铁通车运营时间相协调;侧重“补短板”,优先考虑公交场站严重缺乏的地区以及重点建设区域,逐步实现公交场站空间布局与用地空间体系的耦合。

4 福州公交场站优化布局方案

4.1 充分吸纳上位规划,合理控制总体规模

(1)公交车辆发展规模

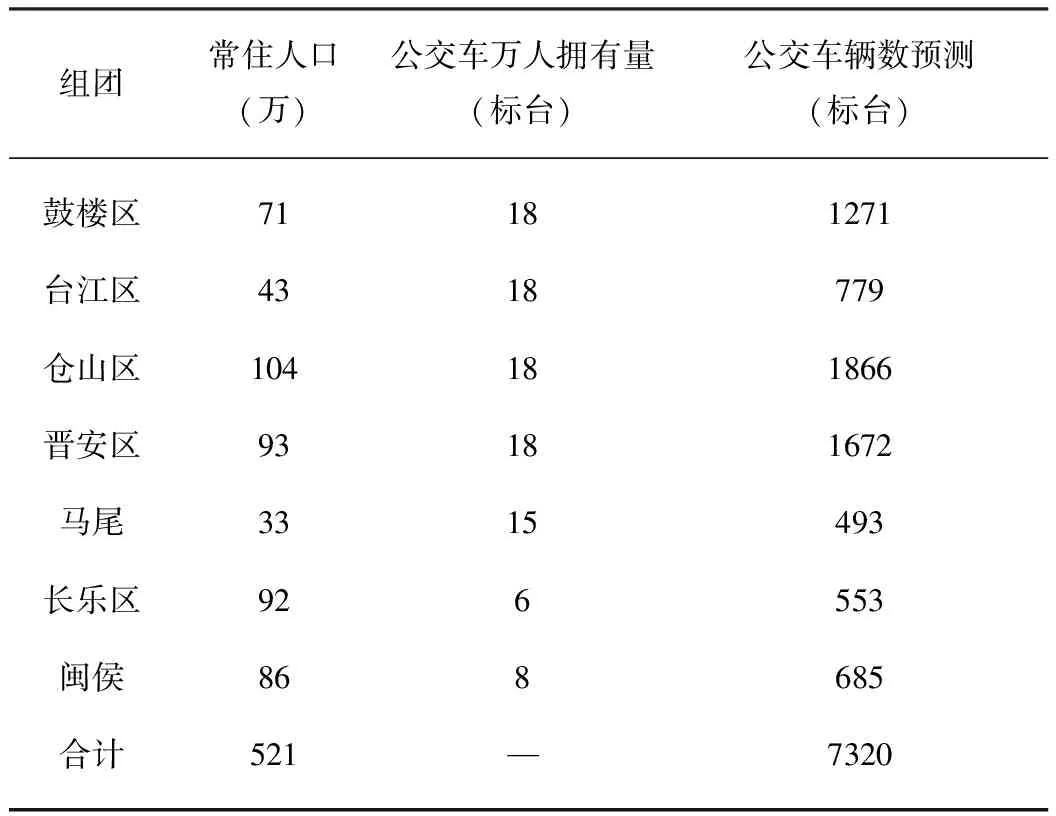

参考若干城市现状及规划的公交车辆拥有率,建议主城区每万人拥有公交车18~20标台,其余组团10~12标台。近远期公交车辆发展规模分别如表3~表4所示。

结合公交都市、文明城市及相关规范要求,福州近远期公交车拥有量建议取值7500标台、10000标台。

表3 近期(2023年)福州市公交车辆发展预测

表4 远期(2035年)福州市公交车辆发展预测

(2)公交场站用地规模

公交首末站(枢纽站)的建设用地面积为65~75m2/标台,综合车场的建设用地面积为200m2/标台,停车场的建设用地面积120~150m2/标台。结合现状公交场站类型结构,近期公交车辆停放以首末站为主,夜间可停靠50%的公交车辆,综合车场及停车场分别考虑停靠30%、20%的公交车辆。远期公交停车将逐步集中停放于综合车场,则首末站、综合车场及停车场分别考虑停靠20%、50%及30%的公交车辆。近远期福州市各类场站单车用地面积指标及用地需求如表5所示。

根据测算,近远期福州市公交场站用地总规模分别不少于112hm2及200hm2。

表5 福州市公交场站近远期公交场站需求预测

4.2 合理衔接轨道交通,促进公交双网融合

重点考虑与已建及在建的轨道交通1/2/4/5/6/滨海新城快线的衔接,根据公交客流换乘需求规划落实沿线公交场站用地。共规划45个轨道交通换乘枢纽,布局示意图如图3所示。其中,1号线9个、2号线及其延伸线12个、4号线11个、5号线12个、6号线8个、滨海快线2个,其中9个位于两条轨道线路的换乘站。

图3 规划轨道接驳换乘枢纽布局示意图

4.3 坚持需求导向,弥补规划短板

在需求预测的基础上,保障场站设施在总体和片区层面基本的供需平衡,充分衔接公交客流走廊,覆盖服务盲区和薄弱点。同时,规划站点与各片区控规的动态维护紧密衔接。

至2035年,规划布局19处公交综合车场,用地面积72.63hm2;布局21处公交停车场,用地面积38.02hm2,布局示意图如图4所示。共规划9处对外综合交通换乘枢纽,45处轨道交通换乘枢纽,28处一般换乘枢纽,总用地面积约62hm2。规划161处一般公交首末站,用地面积约45.34hm2,布局示意图如图5所示。

图4 规划公交车场布局示意图

图5 规划公交首末站布局示意图

4.4 摸清用地条件,夯实近期建设项目

近期重点推进建设现状已批未建的公交场站、现有公交场站挖潜改造,结合公园绿地等配建公交场站。结合轨道交通建设、新城开发建设、旧城区改造等增设公交首末站,补充公交场站薄弱片区的场站供给,促进公交场站全市均衡布局。

近期拟共建成公交首末站54个,公交停车场11个,综合车场6个,规划公交场站面积79.32hm2,共可提供夜间停车泊位5542个。站场规划实施方案分阶段主要效果如表6所示。

由表6可见,通过站场分期建设,车均站场面积、车辆停车及维修保养设施等都将得到明显改善,车辆停车、维修保养设备逐步完善。2023年末,100%的公交车夜间有固定场所停车、保养维修。场站设施的完善,为公交线网模式的改变提供可能。通过分阶段改善方案实施,最直接的效益是居民出行可达性的提高以及居民出行时间的节约,从而带动城市客运结构中公交分担率的提升,缓解市区道路交通拥堵。

表6 近期分阶段站场规划实施效益一览表

注:列表中现状停车规模不含现状已建但近期改建部分。

5 结语

福州城市发展已经进入以“二次开发”为主的转型时期。综上分析,本文提出的公交场站结构体系能够适应这个时期的城市用地发展特征,同时满足公交需求和运营需要,有效化解土地资源紧张的难题,减轻财政压力,发挥投资效益,快速补足公交场站缺口。

公交场站的配建机制以及综合开发模式,是解决城市土地资源紧缺与场站缺口大、用地落实难之间矛盾的有效措施。福州市公交场站布局及建设模式经验,可以为国内处于类似发展阶段的城市提供参考借鉴。下阶段还需要进一步探索行之有效的配建机制,确保各个职能部门的协同合作,以全面打通规划控制、投资建设、运营管理等多个环节;不断探索新的科学发展路径,促进常规公交服务品质的提升。