麻脸阿奶

2020-06-08李林

李林

1

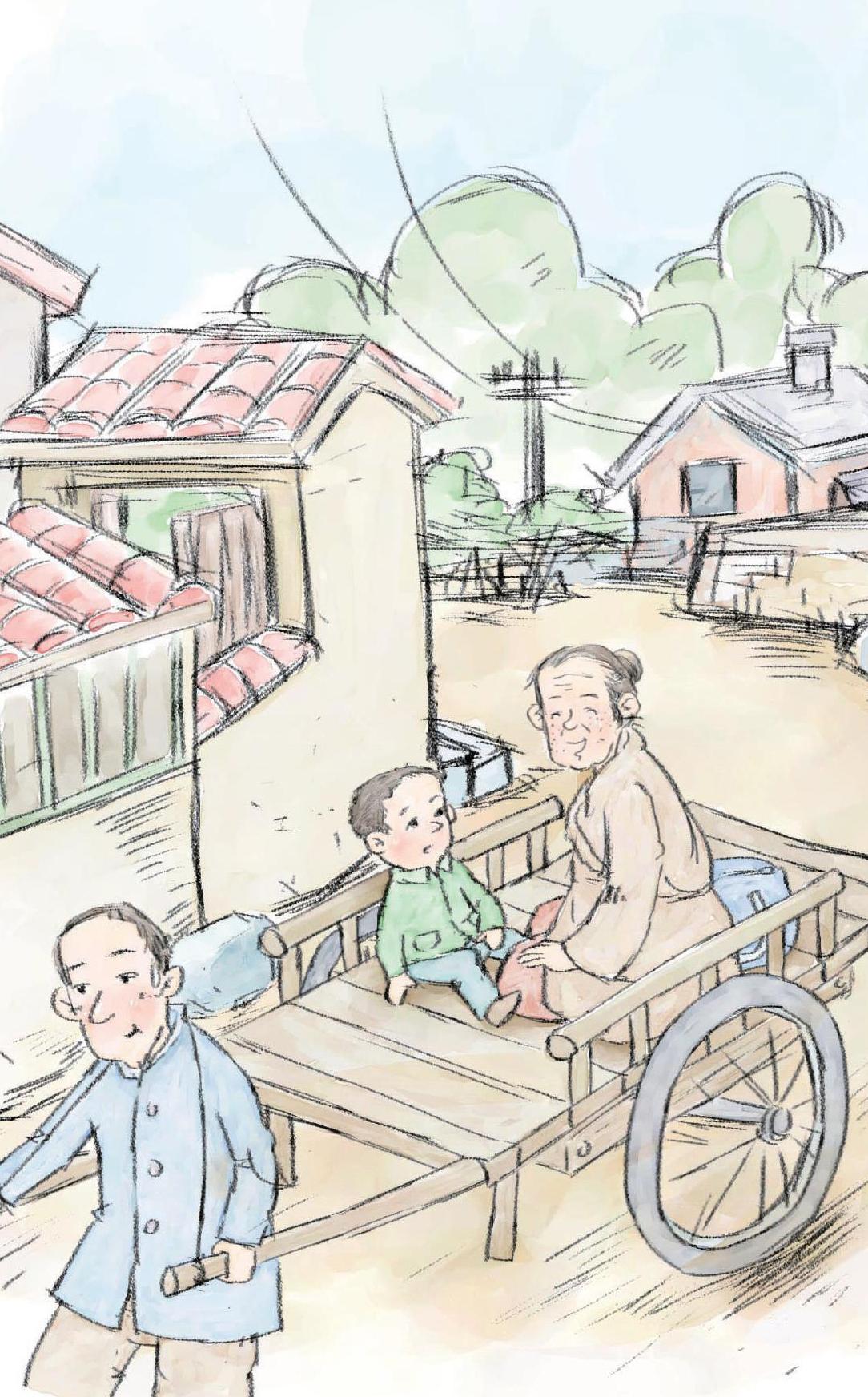

那年,爹拉着排子车,带着我到很远的地方去接爹的干妈。当时,爹的干妈六十八岁,我五岁。由于爹的干妈一脸麻子,我叫她“麻脸阿奶”。

晌午时分,我和爹接上了麻脸阿奶。麻脸阿奶盘腿坐在排子车里,身上披着一件膻味很浓的羊皮袄。

爹双手紧握着车把拉着车,脚步噗哒噗哒地向前迈着,时不时地腾出一只手,撩起衣襟擦擦汗。我和麻脸阿奶面对面坐,可以清楚地看见她长满麻点的脸,看着那张脸,我情不自禁地联想到我家压饸烙时那密密麻麻漏面的筛眼。麻脸阿奶并不在乎我盯着她的脸看,反而把我一把抱进怀里,把麻脸紧紧贴在我的小脸蛋上。我由于害怕,哇地哭起来。麻脸阿奶嘴里一边念叨着娃儿不怕,娃儿乖乖,一边从包袱里拿出一块雪白的锅盔哄我吃。我一见锅盔就不哭了,撇着小嘴,轻轻咬下一块。锅盔真香,卷着香豆,外皮还抹着一层姜黄酱。

日头渐渐升高了,爹的脸上流着汗。麻脸阿奶让爹歇一歇,爹停住脚步。麻脸阿奶又拿出一块锅盔叫爹吃,爹连连摆着手说:“我不饿,就是热,浑身感觉像在火上烤。”

这是我第一次见麻脸阿奶,倒觉得她像我的亲阿奶一样。听娘说,爹认麻脸阿奶为干妈,还是在爹九岁的时候。很多年以后,因为家里穷,麻脸阿奶的儿子到成家年龄却做了上门女婿,麻脸阿奶也就跟着去了。

真是世事难料啊!前些日子有人捎话来,说麻脸阿奶的儿子得病去世了,麻脸阿奶想落叶归根,希望爹给她养老送终。

爹后来告诉我,他九岁时,麻脸阿奶救过他的命。至于怎么救的,爹没说。

我还小,不懂得滴水之恩当涌泉相报的道理,但我隐隐约约觉得爹这样做是对的,是个顶天立地的男子汉。

2

我小名叫贵贵,麻脸阿奶却从不叫,她叫我狗儿。

“狗儿,阿奶给你盛饭。”麻脸阿奶端着碗说。

这样的称呼听着十分别扭,我心里有种抗拒的情绪。叫我贵儿都行啊,偏偏叫狗儿,而且麻脸阿奶的发音听着只剩“狗”,后头的“儿”直接省略了。

我把这事儿告诉娘,娘笑了,说:“那是阿奶稀罕你才这么叫。她叫你狗儿,也把你叫不成个狗,没事,你甭计较!”

麻脸阿奶确实喜欢我,这一点我还是能感觉到。

麻脸阿奶喜欢给我喂饭,喂的过程中,她没牙的嘴鼓着劲,一会儿瘪进去一会儿噘起来,还盯着我看,那目光好慈祥,就像温暖的手在抚摸着我一样。有时,我不愿吃,她就端着碗在我面前晃,边晃边说:“好好吃饭才能长高个儿!”

喂完,她还把碗十分仔细地舔一遍。打那以后我注意到,麻脸阿奶爱舔碗,不管是我的还是她的。每回吃完饭,碗里若粘着面汁一类的东西,麻脸阿奶舍不得浪费,就用舌头把碗里的面汁舔一遍,那碗经她舔过之后,跟洗过似的。

听爹说,麻脸阿奶热衷于舔碗是有原因的。麻脸阿奶小时候饱受饥饿之苦,差点儿被饿死,由此,麻脸阿奶十分珍惜粮食。

怪不得麻脸阿奶在舔完碗后对我说:“狗儿,可不能糟蹋粮食啊!养活人的东西只要能吃,就是好饭食,这理儿你得明白。”我重重地点了点头。兴许麻脸阿奶深知食不果腹的滋味,才对“养活人的东西”倍加珍惜,只要是吃的,她一点儿都不浪费。吃馍馍时,咬一口,还不住地吸着,为的是把馍馍渣吸进嘴里。馍馍吃完后,又仰起头张大嘴巴,把手里剩余的馍馍渣倒进嘴里,她怕馍馍渣从指缝间漏掉。

麻脸阿奶也曾强迫我舔碗,我出于好奇,认真地模仿她舔碗的动作,尽量将舌头伸长,由于过于用力,舌头拉得很疼,尽管这样,每次都舔得鼻子粘满面汁,有一次,还摔碎了碗。爹见状恼怒地训斥我,我紧张得大气都不敢喘。麻脸阿奶有些不乐意了,她嗔怪爹说:“狗儿学不会就慢慢学,他晓得爱惜粮食了,这就是大有长进,是吧?”

爹讪笑着打哈哈,不置可否地点着头。

我一下扑进麻脸阿奶的怀里,伸出舌头冲爹扮着鬼脸。

麻脸阿奶在我屁股上拍一巴掌:“狗兒,你咋这么没礼貌?他是你父亲,辛辛苦苦养着你,不许这样。人讲礼义为先,树讲花果为源,这是做人的礼数,以后我看见你对长辈没礼貌,阿奶可要收拾你哩,记住没有?”麻脸阿奶严肃地板着脸,像戏里演的黑张飞似的。从那以后,我再也不敢不尊重长辈了。

3

我对麻脸阿奶的脸上有很多麻子感到很好奇,很想问个明白。

有一次,麻脸阿奶在纳一只鞋底,娘在一旁搓麻绳,爹坐在板凳上用一小块玻璃刮一根铁锨把子。麻脸阿奶纳鞋底的刺啦声,娘搓麻绳的刺溜声,以及爹刮木头的吱扭声交织在一起,就像演奏一曲交响乐。我趴在炕桌上写作业,写着写着,我抬头看看默默忙碌的麻脸阿奶,还有爹和娘。这时,麻脸阿奶吩咐我:“狗儿,去,给阿奶倒碗水,阿奶感觉口干得不行!”

我把水端给麻脸阿奶,看着她一口气咕咚咕咚把水喝完。她喝水时,头仰着,脖子干瘦干瘦的,皱皱巴巴的皮肉松弛地颤动,隐隐凸起的喉结在咽水的同时快速地上下滑动着,犹如抹了润滑油的机器。她喝完水,用手擦了一把瘪陷的嘴,就在这个时候,我又清楚地看见她满脸麻子的面容,便情不自禁地激起了我对麻脸的好奇心。我不晓得别人咋都好好的光鲜如镜,而麻脸阿奶的脸咋就这么多的黑麻点,这些黑麻点是咋长到她脸上的呢?难道麻脸阿奶使了什么魔法?不对,难道她不晓得这些麻点长在脸上会很难看吗?这样想着,我就昏了头,把心中的疑惑大胆地说出了口。

“阿奶,您脸上的麻子是咋弄的?”我问。

没想到这话一出口,爹猛地变了脸。他撂下铁锨把子,冲过来就朝我屁股拍了一巴掌,他一双眼睛瞪得像牛眼似的,吼道:“没大没小的娃娃!”

我“哇”的一声大哭起来,捂着屁股一头扎进娘的怀里。

“你这是干什么?”麻脸阿奶也放下手里的鞋底,朝爹吼道。

“这娃娃不懂事,问的啥话呀?”爹指着我,脸却冲着麻脸阿奶。

“狗儿问的也没错,老话说童言无忌,娃娃问的是事实,这说明娃娃实诚。再说,我这脸本来就是麻子嘛,有啥忌讳的。”麻脸阿奶瞪着爹说。

爹一下蔫了,嘴唇哆嗦着没说出一句话。

“来,狗儿,到阿奶跟前来,阿奶告诉你!”麻脸阿奶边说边伸出双手,做着迎接我的动作。

我止住哭,胆怯地看着爹。

娘推我一把,那意思我明白。我看着麻脸阿奶,犹豫着上了炕。麻脸阿奶一把把我揽进怀里,说道:“狗儿,你问得好。阿奶告诉你啊,在阿奶很小时,得了一种叫天花的病。有一天,阿奶的爹娘下地干活去了,我躺在炕上,躺着躺着就饿了,就哭;越哭越厉害,哭着哭着,小手就抠脸,这一抠不打紧,把满脸的天花疱疱给抠破了,等病好了,就落下了这一脸的麻子。”麻脸阿奶讲得轻描淡写,那种表情和语气,真有种讲故事的意思,而我也有种听故事的感觉,让我忘记了屁股的隐隐作痛。

事后,我静下心想,麻脸阿奶为啥不忌讳我问她的麻脸呢?要是换成我,我会像她那样大胆承认自己的短处吗?俗话说,打人不打脸,骂人不揭短。可麻脸阿奶却勇敢面对自己的缺点,这需要多么大的勇气啊!

4

麻脸阿奶给我起了个外号,叫“洋芋蛋蛋”。因为我特别爱吃洋芋,尤其是烧熟的洋芋,面面的,嘿,别提有多好吃了!

平时,我把洋芋切成薄片,放在火炉上烤。我坐在火炉旁不时地翻动,等洋芋片变得焦黄,透出烤熟后那股浓烈而特有的味道时,我就边吹边往嘴里塞。娘爱把洋芋洗干净后蒸着吃,刚蒸熟的洋芋冒着滚烫的热气,皮儿炸开,像盛开的花朵似的,露出里面白花花的内瓤,放进碗里捣成碎泥状,再撒一点白砂糖搅拌在一起,那真是别有一番风味。

一天,麻脸阿奶说:“狗儿,明儿个阿奶领你到地里扒一回洋芋去,咋样?”

我高兴地拍着手:“好,我去!我去!”

第二天吃罢早饭,麻脸阿奶就扛着铁锨,挎一只柳条筐,领着我到地里扒洋芋去了。可洋芋地已经被扒过两三遍,想扒到一块洋芋好难呀!我像泄了气的皮球,一屁股坐在地边冲着麻脸阿奶发牢骚。尽管这样,麻脸阿奶却不生气,她说:“狗儿,干啥事都得有个韧劲呢,只要坚持一直干下去,就会有收获,明白吗?”果然,麻脸阿奶的坚持还是有收获的,快到晌午时,扒出来的洋芋就有半筐了,有块洋芋真大,黄里透着白,就像胖娃娃的小脸蛋似的。它勾起了我的馋虫,我嚷嚷着肚子饿了,要吃。

在地里提这种要求,给麻脸阿奶出了个难题,我猜她肯定得训斥我。可没想到,她不但没生气,反而开心地说:“狗儿,阿奶给你在这儿烤洋芋吃,咋样?”我眨巴着眼睛:在这儿烤洋芋,咋烤?麻脸阿奶看出了我的疑惑,她吩咐我捡些干草柴,自己在环顾四周后,选了一处垂直的土坎,用铁锨分别从垂直方向和水平方向掏洞并挖通。

麻脸阿奶一边挖着还一边留心着我捡柴火。地边不远摞着一些苞谷秆子,干透了,一猜就是去年遗留下的。麻脸阿奶见我去抱,大声呵斥说:“狗儿,苞谷秆子是人家的,可不能抱!”

我不以为然地说:“阿奶,没事,没人看见!”

麻脸阿奶一听,神情猛地变了,犹如下雨前的乌云,她吼道:“娃娃,啥没事?没人看见也不行,这是偷。咱可不能干!晓得吗?娃娃家从小要学好呢!”

我不敢再犟嘴了,赶忙在附近捡了些干树枝和干草,我一趟趟地跑,感觉后背流汗了,我累得一下坐在地上。麻脸阿奶说:“狗儿,干啥都难哩,要想过好日子,就得用自己的双手,你当烤洋芋就这么容易吃到嘴里?”我望着她,重重地点了点头。

麻脸阿奶挖好烤洋芋的“炉灶”,又捡来大小均匀的石头,沿着上面的洞口一层一层地垒起来,像搭积木一样。垒的时候,石头与石头之间留有一定的缝隙,以便通风,帮助柴火燃烧。我好奇地在一旁看着麻脸阿奶不停地忙活,觉得麻脸阿奶实在是太厉害了!

我的眼睛一刻也没闲着,眼珠子犹如转动的陀螺,盯着麻脸阿奶的每一个动作。她垒好烤洋芋的“炉灶”后,把我捡来的干草树枝塞进炉洞里,又变戏法似的从衣兜里掏出一盒火柴。

我有些疑惑,麻脸阿奶咋还带着火柴?难道她早就盘算好了要在野外烤洋芋给我吃?我想问问她,但嘴巴张了张,却没问出口。太阳到了我们的头顶,仿佛在看着我们,很好奇地关注着麻脸阿奶的一举一动。

麻臉阿奶点着干草,还趴在地上使劲吹了一口,那火苗像几缕红绸子,舔着干草熊熊燃烧起来。燃烧的柴草噼里啪啦一阵响,好像在兴高采烈地拍手鼓掌呢。

把我捡来的柴草全都烧完以后,“炉灶”内部的温度已经非常高了,我把手伸进去试了试,哇,好烫啊!麻脸阿奶用铁锨拍灭火星,将洋芋扔进“炉灶”里,然后把垒起的“金字塔”推倒,找了些土把洋芋完全埋掉,再铲土将洞口封住,这样里里外外地盖严实,一丝热气也别想跑漏。麻脸阿奶告诉我:“有一个多小时的样子,就能把洋芋焖熟喽!焖熟的洋芋皮儿焦黄焦黄的,瓤儿又面又沙。洋芋蛋蛋,那味道香着呢,你信不?”麻脸阿奶摸着我的头。

这时我已经顾不得回答麻脸阿奶的问话了。她的话,让我有一种兴奋感,口水在嘴巴里打着转转。

那一次,是我平生吃过的最香甜的烤洋芋了,因为不仅仅是自己劳动的结果,麻脸阿奶还教会了我一些做人的道理,让我受益匪浅。

5

一段时间里,麻脸阿奶时常念叨着一句话:“我想那几个孙子孙女了,很想回去看看他们。”爹竭力劝说她:“您不是要落叶归根,让我养老送终吗?咋住着住着就变卦了呢?”

麻脸阿奶忽然有了一种忧伤的神情。有天早晨,我还在睡梦里,娘一把掀开被子,对我说:“懒娃娃,你阿奶要走了,还不快点儿起来送送她!她这一走,以后能不能再见面就很难说了。”我一骨碌翻身坐起。麻脸阿奶,我真舍不得您走啊!我心里默念着,像箭似的跑出了门。麻脸阿奶把我紧紧搂进怀里,抚摸着我的头,我依偎在麻脸阿奶的怀里,眼泪情不自禁地流了下来。

麻脸阿奶轻轻地拍拍我的头说:“狗儿,洋芋蛋蛋,以后有机会阿奶一定来看你!甭哭,男娃娃哭鼻子没出息。”我使劲擦擦眼泪,冲她点着头。

还是跟来的时候那样,爹拉着那辆排子车,送麻脸阿奶走出了村口,所不同的是,我没跟着去。

我紧走几步想再看她一眼,可爹和麻脸阿奶的身影已经被密密的树干遮挡了,我的眼泪又一次涌出了眼眶。

日头升上来了,阳光照得山头金光灿烂。

我抱住一棵树干,如同抱着麻脸阿奶,两眼望着排子车消失的方向发着呆。