强夯+强夯置换法处理淤泥质土及上覆厚层填土试验研究

2020-06-03潘宇雄杨永康黄照雄

潘宇雄,杨永康,黄照雄

(海南有色工程勘察设计院 海口570100)

0 引言

某国际机场二期扩建工程包括飞行区、航站区及工作区,飞行区包括1 条3 600 m×60 m 跑道、2 条平行滑行道、4条南北联络道、防吹坪、站坪及维修机坪,航站区包括航站楼、综合交通换乘中心,工作区包括办公区、综合保障区、货运区及生活服务区。2015年起,先后启动了飞行区及航站区建设,其中,飞行区在多方案论证及试验段试验研究的前提下[1],采用了强夯法、沟塘换填等地基处理方案,处理面积约213 万m2,航站区均为大跨度结构建筑,采用桩基础。工作区分为A、B、C、D 四部分,均为低层单体建筑,根据各建筑物的设计地坪标高及现状地表标高,B、C、D 区以填方为主,由于工作区启动较晚,该区接收了飞行区、航站区土方平衡的弃土,弃土均未经处理。

货运区作为工作区的一部分,包括货运站、特运库、水泵房、动监所及货运车棚等,用地面积92 696 m2,如图1 所示,该区域地势低洼,局部区域为鱼塘,在未进行清表清淤的基础上直接回填厚度1.3~7.5 m 的飞行区及航站区场地挖方区玄武岩风化残积土,顶部厚度约1.5 m 填土由于考虑载重汽车行驶进行了分层碾压处理。现场形成了硬-软-硬的地层结构,若不进行地基处理,将会产生较大工后沉降。

图1 地基处理试验段位置Fig.1 The Location of Ground Treatment Test Section

1 地基处理试验方案

1.1 工程地质条件

根据本工程勘察报告[2],±0.00 m 标高为17.00 m,勘察期间地面标高为11.12~16.99 m,属填方区,为玄武岩台地地貌单元,地层从上至下分别为:

①1素填土(Q4ml):杂色、棕红色,松散状为主,主要填料为飞行区及航站区挖方玄武风化残积土、少量挖方第四系下更新统海相沉积粘土,混少量植物根系,堆积时间约1.5 年,未经人工压实,顶部1.5 m 为经压实后的硬壳层,该层整体均匀性差。

①2杂填土(Q4ml):杂色、棕红色,松散状,成分以飞行区及航站区挖方玄武风化残积土为主,夹有少量块径30~80 cm的混凝土块、生活垃圾、断树枝等。

②淤泥质粉质粘土(Q4h):黑色,主要呈软塑状,由淤泥质土夹砂组成,局部手捻砂感较重,具腥臭味,土质污手,为塘底淤积。

③粘土(Qel):棕红色,可塑状,为玄武岩风化残积土,夹风化碎块,标贯击数N=10~13 击,液性指数IL=0.23~0.74,平均0.39,压缩模量Es=5.88 MPa。

④强风化玄武岩、⑤中风化玄武岩:货运站区域未揭露。

⑥粘土(Q1m):灰白色、灰黄色,可塑状,标贯击数N=8~12 击,液性指数IL=0.07~0.71,平均0.29,压缩模量Es=5.93 MPa。

⑦粗砂(Q1m):灰白色,中密状为主,饱和状,石英质,级配不良,标贯击数N=11~26击。

1.2 水文地质条件

地下水主要赋存于第②、③、⑥、⑦层的孔隙型潜水,大气降水补给,大气蒸发及向低洼地段排泄。地下水的潜水稳定水位高程9.31~11.27 m,埋藏深,可不考虑其影响。

1.3 地基处理方案的选择

按本工程飞行区地基处理经验[3,4],强夯法在处理效果、进度和投资造价上有很大优势,应优先选用[5,6]。而货运区场地局部上覆厚层填土下存在淤泥质土层,不能直接采用强夯法。若采用大开挖清淤后回填再加固,可满足承载力及沉降控制要求,但该法工期长、造价高,还会由于地层软弱产生开挖后基坑坍塌的风险。

针对以上工程特点,在上覆厚层填土下存在第②层软弱土层先采用强夯置换法进行加固处理,再采用强夯法对上覆厚层填土处理以减少地基沉降。第②层淤泥质土缺失区域直接采用强夯法处理。

1.4 试验段的选择

采用强夯+强夯置换法加固时,夯击能量、加固深度、夯击次数、夯击遍数及停夯标准等都直接影响工程的进度及造价。若强夯参数取值偏低,会达不到设计要求,若强夯参数偏高,缺乏经济性造成浪费。

由于本工程场地地质条件的差异,货运区场地地基处理设计参数不能直接套用飞行区的设计参数,应针对拟建场地的地层特点,从加固效果、工期、经济效益等角度出发,选择有代表性地段进行试验[7-9]。根据地基处理加固深度[10]、工程地质条件,对货运区划分为强夯法试验一区、强夯法试验二区、强夯法试验三区、强夯+强夯置换法试验区共4个区,如图2所示。各区淤泥质土及上覆填土厚度参数如表1所示。

图2 地基处理试验段分区Fig.2 The Partition of Ground Treatment Test Section

表1 各分区的地层厚度参数Tab.1 The Soil Thickness Parameters

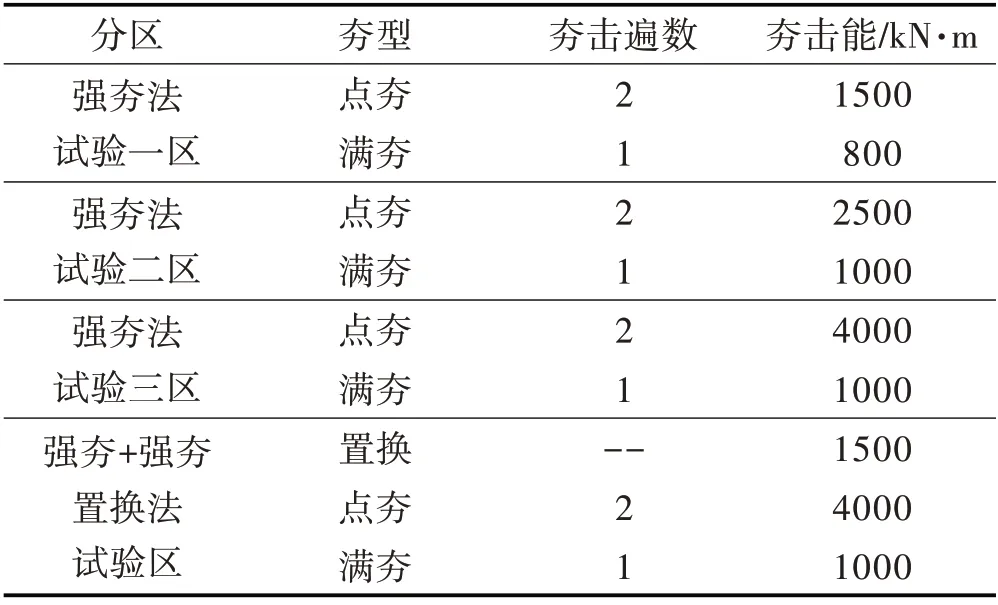

1.5 设计参数

结合设计地坪标高及现场地标高,强夯法试验一、二、三区直接采用强夯法加固;强夯+强夯置换法试验区先采用强夯置换法对②淤泥质粉质粘土进行置换,能量为1 500 kN·m,再根据现状标高与设计地坪标高超填1.5 m厚土层,如表2所示。

强夯法停夯标准为点夯、满夯最后两击平均夯沉量分别≤10 cm、≤5 cm。

强夯置换法采用柱锤冲扩至②淤泥质粉质粘土层底后,采用边填料边冲击至现状地面,收锤标准为冲击数最后两击平均沉降量≤10 cm。柱锤直径1.2 m,重量15 t,填料采用碎石,粒径不大于3 cm,夯扩墩直径2 m,墩长6.0 m,填料量为18.84 m3。

表2 地基处理设计参数Tab.2 The Design Parameters of Ground Treatment

1.6 地基处理目标

均匀性目标:处理后①1素填土、①2杂填土标准贯入击数N≥5 击,修正后重型动力触探锤击数N63.5≥5击,表面压实度≥90%;

承载力目标:处理后fak≥120 kPa,单墩承载力特征值Ra≥500 kN;

工后沉降目标:处理后3个月内的沉降≤100 mm。

2 地基处理施工阶段沉降观测

2.1 夯沉量观测

夯沉量既是控制工期及施工造价的重要指标,也是判断夯击过程是否收敛及分析加固效果的必要手段。通过对夯沉量进行观测,可优化强夯法的设计及施工,典型的夯沉量曲线、各区的夯沉量观测结果分别如图3、表3所示。

图3 典型夯击次数与累计夯沉量关系Fig.3 Typical Curves of Tamping Times and Settlement

由观测结果可知:

⑴第一击夯沉量最大,以后每一击的夯沉量基本上是随着夯击数的增加而减少的,也就说明随着夯击数的增加,土层在被夯击时是逐渐被压密,地基土的变形模量越来越大,所以每击夯沉量越来越小。

表3 各区夯沉量结果Tab.3 The Results of Tamping Settlement

⑵从强夯法试验一区、二区、三区夯沉量数据来看,受地表硬壳层影响,夯击能越大,停夯击数越高,夯沉量越大的规律并不明显。

2.2 地面平均沉降观测

夯区地基处理的地面平均沉降观测是夯前与夯后的地面高程之差,即地基处理区域土体的压缩沉降量。地基处理过程中,对各试验区强夯前、第一遍点夯、第二遍点夯、满夯、碾压后按10 m间距进行沉降观测,典型沉降曲线如图4所示。

图4 典型施工阶段地面平均累计沉降曲线Fig.4 Typical Curves of Surface Settlement

由观测结果分析可知:

⑴强夯法试验一区、二区、三区、强夯+强夯置换法试验区在施工阶段的累计沉降量分别为390 mm、310 mm、430 mm、415 mm。

⑵各区的施工沉降在地基处理前后有明显减少,说明主固结沉降增加,工后沉降减少。

⑶由于强夯法试验一区表层为①2杂填土,局部较软弱,存在地表硬壳层的厚度不一以及回填土的堆积时间不一等因素,导致强夯法试验一区的地面平均沉降量较大。

3 地基处理工后试验

3.1 标准贯入试验对比分析

标准贯入试验是评价地基加固均匀性及其效果的重要手段,强夯法试验一区、二区、三区地基处理前后均布置了18个标准贯入试验孔,共计36个,试验频次为1 次∕m。各区地基处理前后分别完成了66、72 次试验,累计138次。典型N-h对比曲线如图5所示。

图5 典型N-h对比曲线Fig.5 Typical N-h Curves

由试验结果分析可得:

⑴由于硬壳层的影响,各区1 m处标准贯入试验锤击数均较大。

⑵强夯法试验一区顶部地层为①2杂填土,标准贯入试验孔揭露较多生活垃圾、木头碎屑、混凝土碎块等,导致试验数据离散性大,结果失真。

⑶强夯法试验二区夯后1~6 m 每米深度处标准贯入击数平均值N分别为8.8、7.8、7.5、7.3、11.2 击,均大于5 击,比夯前分别增加63.2%、35.4%、22.2%、13.4%、4.7%,0~5 m 内加固效果明显。5~6 m 处以原状土③粘土或⑥粘土为主,加固效果不明显。

⑷强夯法试验三区夯后1~8 m 每米深度处标准贯入击数平均值N分别为10.3、9.3、8.2、7.6、7.1、6.5、10.8 击,均大于5 击,比夯前分别增加72.5%、38.6%、28.1%、22.9%、14.0%、11.2%、-3.3%,1~7 m 内加固效果明显。7~8 m处为⑥粘土,由于统计原因呈负数。

3.2 重型动力触探试验分析

为分析强夯置换法的置换加固效果,采用重型动力触探试验评价置换墩的长度及着底情况,强夯置换法处理后共完成DT1~DT3 共3 个孔的重型动力触探试验,典型N63.5-h曲线如图6所示。

图6 DT3典型N63.5-h曲线Fig.6 Typical N63.5-h Curves of DT3

由试验结果分析可得:

⑴0~1.5 m为强夯置换碎石桩上回填土。

⑵从试验结果看DT1~DT3修正后重型动力触探击数N63.5≤5约占1∕6,局部达不到设计要求。

⑶按施工方的施工记录看,设计院固定了每个置换点的填料为18.84 m3,该填料没考虑填料的压缩及骨料在挤密过程的横向扩径,施工单位仅按设计要求进行备料,导致置换点的加固体碎石含量少,后续施工宜提高填料的方量。

⑷设计要求强夯能量1 500 kN·m,而现场试验得出的修正后重型动力触探击数较小,强夯能量宜适当增加。

3.3 载荷试验分析

地基承载力是加固效果的重要指标,在强夯法试验一区、二区、三区分别完成3 个平板载荷试验点,共计9 个,编号分别为1#~9#,平板载荷试验点在休止期后进行。在强夯+强夯置换法试验区共计完成3 个单墩载荷试验点,编号分别为10#~12#。典型的P-s曲线如图7所示。

图7 典型P-s曲线Fig.7 Typical P-s Curves

由12 个点的试验结果可知,一区、二区、三区1#~9#试验点均满足fak≥120 kPa;强夯+强夯置换法试验区10#、12#试验点Ra≥500 kN,11#试验点Ra=400 kN,未满足设计要求,结合本文3.2 节重型动力触探试验的分析,后续应加大置换能量及提高填料方量。

Heinzerling等[31]研究了8例使用ICIs免疫相关性严重心脏不良反应的病例,其中1例88岁转移性黑色素瘤患者使用帕博利珠单抗后出现心脏骤停,电除颤抢救4次,冠状动脉造影结果发现伴有冠状动脉痉挛所导致的冠脉一过性狭窄,超声心动图提示LVEF降至45%,临床伴随心功能不全症状。Plimack等[32]在1项非随机、开放的ⅠB期研究中应用帕博利珠单抗治疗局部晚期或转移性泌尿道癌(KEYNOTE-012),其中有33例PD-L1阳性患者,4例出现严重不良反应,心脏骤停1例。帕博利珠单抗治疗晚期转移性泌尿道癌(KEYNOTE-052)的试验中出现了1例Ⅲ级心力衰竭[33]。

3.4 最大干密度及干密度试验分析

为检验强夯法处理后表面的压实度,强夯法试验一区、二区、三区地基处理前现场取样共计完成9 组重型击实试验,每个试验区分别完成3 组。碾压及休止期后,现场采用环刀法共计完成9 组干密度试验,每个试验区分别完成3组,试验结果如表4所示。

表4 最大干密度及干密度试验成果Tab.4 The Results of Maximum Dry Density and Dry Density Test

由试验结果分析可知:

⑴各区压实度仅1 组满足设计要求,大于90%,其余压实度在77%~89%之间。

⑵ 填土层重型击实法试验的最优含水率为21.9%~24.0%之间,而现场环刀法试验的含水率为23.4%~27.4%之间,控制含水率满足要求。结合施工记录,施工单位只为找平采用平碾,碾压2~3遍,碾压的能量及遍数不足,导致表层压实度未能满足设计要求。

⑶强夯法试验一区①2杂填土成分复杂,局部含较多生活垃圾、木头碎屑、混凝土碎块等,压实度最差。

3.5 室内土工试验对比分析

为进一步分析强夯法对①1素填土的加固效果,在强夯法试验二、三区及强夯+强夯置换法试验区地基处理前后分别采取了78、86个土样,共计164个,进行室内常规试验,剔除异常值后统计结果如表5所示。

表5 地基处理前后物理力学性质指标综合统计Tab.5 The Physical and Mechanical Properties before and after Ground Treatment

强夯法试验一区为①2杂填土,土工试验离散性大,统计对比无意义。

由表5分析可知,地基处理后①1素填土的各项物理力学指标均有明显改善,特别是土的压缩模量提高幅度最大,从侧面也反映了土的承载力得到了幅度较大的提高,最终沉降会减小。

3.6 工后沉降观测

图8 典型累计沉降量s随时间变化曲线Fig.8 Typical T-s Curves

由工后沉降观测结果分析可知:

⑴强夯法试验二、三区及强夯+强夯置换法试验区地基处理后,6 个月的累计平均沉降分别为66.5、79.3、53.3 mm,均小于100 mm,强夯法试验一区采用换填方案,未观测至3个月。

⑵根据图8 沉降量曲线趋势分析,地基处理后3个月内沉降较大,3~6个月沉降趋于平稳。

4 后续大面积施工建议

通过强夯法试验一、二、三区及强夯+强夯置换法试验区地基处理前后沉降观测、原位试验及室内土工试验等结果分析,提出后续大面积施工建议:

4.1 换填法建议

①2杂填土成分复杂,局部含较多生活垃圾、木头碎屑、混凝土碎块等,压实效果差,层厚1.50~2.50 m,平均厚度1.95 m,厚度薄,建议采用换填法,换填后再采用强夯法处理。

4.2 分区处理建议

对于场地分布的①1素填土、②淤泥质粉质粘土应按处理厚度进行分区处理:

⑴①1素填土处理厚度<3、3~5、6~7 m 其点夯能量分别建议采取1 500~2 000、2 500~3 000、3 500~4 000 kN·m,点夯遍数建议2 遍;满夯能量建议采取800~1 000 kN·m,满夯遍数建议1~2遍;

⑵当场地同时分布有①1素填土、②淤泥质粉质粘土时,先采用强夯置换法加固②淤泥质粉质粘土,然后按①1素填土的处理厚度选择点夯、满夯能量及夯击遍数。

4.3 强夯能量建议

强夯置换区的夯击能量宜适当增加,建议采用2 000~2 500 kN·m。

4.4 碾压建议

满夯后碾压建议采用振动碾,碾压遍数建议6~8遍。

4.5 有效加固深度的确定

对处理①1素填土,夯击能2 500、4 000 kN·m的有效加固深度分别建议采用4、7 m。

4.6 强夯置换填料建议

置换墩体的填料应考虑其压缩及骨料在挤密过程的横向扩径,并通过试验确定增强体最佳填料方量。