境生象外

——浅谈中国画线描在创作中的写意性

2020-05-29

线描作为中国画的基本手法之一,最早可追溯到人类文明早期,在其他载体上也有体现,如壁画、瓶画、岩画等。线描在中国画中特指拿线条勾勒物象造型的手法,人物、花鸟、山水画中均有涉及,常用于中国画入门学习中的一种手法。单纯的线条最能体现画家的能力,在明清时期更是被总结出了高古游丝描、铁线描、钉头鼠尾描、行云流水描等十八种描法。

一、线描创作中“写”出的精彩

1.写生归纳

线描的基础是写生,历代大家都坚持面对物象进行长期写生。齐白石曾言“我绝不画没见过的东西”是有原因的。哪怕是写意画,同样是“来源于生活而高于生活”。在写生的同时,随着时间的积累,每个人都有自己独特的理解,反映在作品上面即对画面重点的取舍。如叶子的叶脉,有些画家会体现出,有些画家则省略了。在概括的同时,也需要注意画面构图的调整,不应照搬整个物象,有时需要“移花接木”,把另一处的物象补到画面当中。同时需要在画面中留出气眼,留白的地方也是出境界、出趣味的地方。

2.描写自然

早期线描的线条以流畅、均匀为主,到了唐代,画圣吴道子为了体现人物画中不同物体的材质、厚度与质感,在线条上增加了多种粗细和提按变化。自宋代后,以李公麟为代表,在多种题材上,包括人物、花鸟、鞍马等,使线描脱离了工笔底稿的存在,成为单独的一类画种,李公麟独创的白描画马,技法一绝。如李公麟《五马图》更是流传至今。李公麟用线条可以精确地体现出马的肌肉弹性,笔力强劲、稳健且有韧性。线条油润流畅,实起虚收,方中有圆。马匹的造型结构清晰,蹄部的线条处理硬朗、刚劲,体现了蹄部的角质感。李公麟将马画得形神兼备,白描功底相当深厚,也为后世留下了珍贵的资料,白描也第一次作为独立的创作手法被熟知。

明清以后出现的很多名家也善于双钩,如陈淳的牡丹、潘天寿的水仙、任伯年的人物等,均有各自的特点。潘天寿曾言:“我国向来称为白描的一种画,就是用毛笔墨线勾描对象的轮廓,作为绘画的大结构,是画的骨子,也可以说是尚未填彩的画。这种画,唐代张彦远《历代名画记》中称之为白画,因为墨线轮廓之内未曾填彩,全系空白的缘故。白描、白画的名称,就是这样来的。这白描、白画就是中国画捉形的基本训练。”作为中国画的基础,足见白描的重要性。

工笔画中的线描用笔变化不宜过多,讲究以一当十,但需流畅,对结构的要求较为严谨,对不同的题材和物象需要不同的线条处理,如勾画人体,线条柔和、优美,在关节处可略微提按。勾画桌椅等较硬的题材则线条要刚强、概括,题材不同线条不可一概而论。

3.工写兼备

线描可分为工笔和写意两种。

作为工笔画的白描稿,线条需要像书法一样“写”出,需要具备一定的书法功底。线条不是勾出物象那么简单,每一笔都是写出的而不是描出的,要求过程中体现线的力度,追求干脆利落。工笔画中的白描稿需要中锋用笔,注意行笔速度、轻重缓急、提按变化,可以丰富画面的多样性,同时保持线条的圆润及流畅。线条作为中国画的生命线,不单是勾出结构,其本身就是艺术语言的表达,线条要有弹性、韧性和音乐般的韵律,一张一弛都会影响作品的艺术效果。弹性可用“s”形来体现,线条的顿挫和音乐相似,要有节奏,否则就容易呆板。同时也要注意语言的概括,能用一根线表达清楚的地方就无须重复,线条过多既容易乱,也容易造成视觉疲劳,失去画面重心,缺乏灵动感。

写意画的白描相对于工笔画的线稿,变化更加丰富,层次更多,也更加抒情。古人总结的十八描中多数是为进行人物创作所用,主要为区分人物的形象,不同材质的衣褶,不同部位的质感所增加的表现手法,后世也大量用在了写意花鸟创作当中,即写意当中的“双钩”。自明清以来,凡大家都会在双钩上下功夫,如吴昌硕,线条刚劲有力,常用浓墨进行勾勒,线条变化较少,不拘小节,力量刚强却又刚中带柔,看起来如钢筋一般,却又粗中有细,线条不是千篇一律,随绘画的物象而定,当笔锋以中锋为主时,为求变化会在不影响整体的情况下加入侧锋和偏锋,常以干笔、渴笔和枯笔写出生长于幽谷山石中的植物顽强的状态。可以看出吴昌硕的线条遒劲练达的金石味,与他善于篆刻的深厚功底是分不开的。吴昌硕曾对中国画的线条提出了“平”“圆”“留”“重”“变”五个要求。“平”为勾线时线条每点的受力都是相同的,笔尖按下去,对纸有一个压力,手指向上提,有一个提的力,同时向行笔方向还有一个拖的力,三个力要保持平衡,只提不按则容易飘,只压不提则容易滞。“圆”则是指中锋用笔,中锋可以保持线条的弹性和圆厚,避免薄气。“留”是指线条积点成线,讲究对线条的控制力,可以根据心意变化达到随心所欲的地步。“重”体现在线条的力度,笔和纸之间的摩擦力,而非对笔杆使劲,正确的发力方法为由肩带肘、由肘带腕、由腕带指的方式,可以使用笔苍劲,线条有力。“变”是说用笔的变化,在对前面四条准则理解的基础上,加上自身对线条的认识和对画面的把握,在处理画面的时候增加其他的手段,如加入浓淡、光毛、方圆、连断、干湿、虚实、粗细等。

线描可以和赋色的物象形成对比,增强画面关系。如吴昌硕《葫芦图》以大写意的手法渲染葫芦和藤蔓,再以双钩刻画一只葫芦,和赋色葫芦进行鲜明对比,一为隐于叶中,也为增加空间感。线描也可以用双钩主体物象,再配合配景衬托,如陈淳的《牡丹图》,用双钩手法描绘牡丹花头,再用墨色点出的叶子衬托花头的灵活,笔法简洁概括,逸笔草草。

二、白描创作中“意”的表达

东方艺术和西方艺术最大的区别就在于中国画独特的“意向性”。也就是我们所谓的写意,如果说“写”是技法层面,“意”就是境界层面。

写意可以理解为“情趣”“格调”“神韵”等。艺术家通过书写的笔法抒发胸中意气,借物抒情,对各类题材高度概括,持续不断地探索各种对物象的表达形式。很早之前中国画中的写意精神就已经形成,哪怕是工笔或者没骨也有很强烈的书写性,白描在工笔画中以底稿的形式作为工笔画的“骨”,也是承载写意精神最为关键的一个部分。郑板桥说过:“必极工而后能写意,非不工而遂得写意也。”由此可知,工笔画和写意画虽说在形式上存在差异,但是在精神上是相同的,不能因为工笔画在技法上手段比较烦琐,就忽略了它对造型和内在“意”的表达。

三、境生象外——线描创作中的写意性

追求神似而不拘于形似是中国画的主要特征。线描作为中国画细分出的一种艺术形式,不能拘泥于物象的真实形象,应通过物象的客观规律,根据自我的理解进行主观处理,运用线条的提按顿挫完善画面。重传神、气韵,不求形似,直接体现了中国古代哲学对中国绘画的影响。线描可以单独呈现一张完整的作品,也可作为一种手段丰富画面。如双钩兰花、双钩水仙、双钩竹等,常作为配景出现在写意花鸟和写意人物中,双钩的物象不会喧宾夺主,与主体物形成对比,增加层次。且重量较轻,大面积的双钩也不会使画面压抑,比起点染,透气性更强,意境更丰富。白描的线条基本都是一笔而成,如画面需要可以断开再接上,但要“笔断意连”,即虽然用笔断开,但笔势不能断,笔意不能丢。断掉的地方处理好,可以加其他的物象,增加一个前后层次,也可增加虚实层次,都是写意性的体现。

虽然白描的手法简单,但是格调却很高,因为画面元素相对单纯,对比的元素少,线条更容易抒发画家的性情。白描由黑白两种颜色构成,使作品不易流于俗气,更容易将焦点聚集于画面的重心。

除抒发性情外,归纳与概括也是白描写意性的体现。现实中的实物是没有“线”的存在的,线只是人们对自然事物的一种概括,是中国人对事物的一种表达方式,而西方则是用“面”来表达。线追求的不是具象,而是抽象,需要具有概括性和抽象性。概括的同时可以适度地夸张,既可以丰富画面的趣味性,也可以突出主体。

四、线描的写意性是生命力

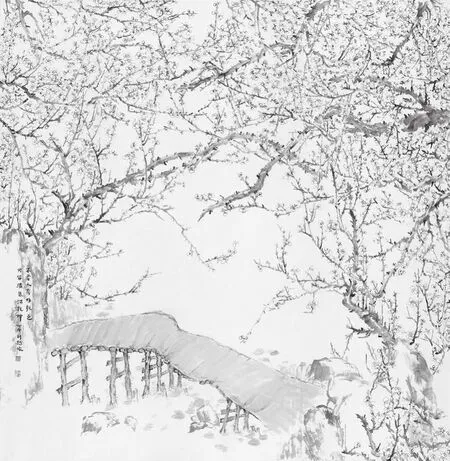

线描在中国画创作中也被我广泛应用。我喜欢大幅的白梅,浓密的梅花,可以表达蓬勃的生机。白梅相比于墨梅和红梅,画面效果更加单纯,在大面积梅花的画面中不容易画乱。如双钩白梅大多情况不染色,格调高雅,相对于点染的梅花,有更加强烈的书卷气、文人气,在造型处理方面也更加的灵活多变,姿态更加丰富。同为画白梅,因心境不同,创作出的作品表现的意境也不一样。清代金农的白梅将梅花的形式美和诗情美推向了极致,也是他内心悲凉境地的真实写照,一方面他作为文人的追求不曾放下,另一方面为了生活又不得不卖画维持生计,在这种生活背景和创作心态下,白梅的铁骨冰心寄托了他的忧思。

双钩的写意性更强,如《梅花图》表现大面积的双钩梅花,远看画面完整性强,近看变化丰富,多朵白梅连在一起不易显得繁复,反而有独特的味道。线条可急可缓,可浓可淡,在细微处寻找变化,又归于统一。同时双钩梅花会使画面的透气性大大增加,避免因画面过满使画面有压力感,观赏性大大降低,透气性同样是双钩独特的写意表现力。

综上所述,我深深感到:线描是中国画的“生命线”,而写意性是它强大生命力的具体体现。

高新越 梅花图