中国山水画长卷创作之我见

2020-05-29

长卷是古代中国画家的伟大创造,许多优秀的山水长卷作为传世精品,流芳百代,从而奠定了中国山水长卷的独特的审美价值和创作范式。在创作山水长卷时,画家的心理时空和自然山水高度契合,从而使观者在展卷案几或移步素壁的欣赏作品过程中,得到极高的艺术享受,精神随之升华。所谓“竖划三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥”。一览群山,神游太虚,千里山河,尽收眼底。所以历代山水名家,多以写长卷传世为乐。

长卷山水较之独幅作品,犹如移动的视野;较之固定视野,有更大的时空容量,更接近游山玩水时的真实场景,所以,许多山水长卷一直都被人们珍藏,视若拱璧。长卷的审美也形成了独特的模式:远看取其势,近看取其质,在虚实、开合、谋篇、取势、造境及笔墨表现方法上都趋于完备。在世界艺术之林中,成为一株独特的奇葩。

近半个多世纪以来,我都生活工作在长江之滨,曾无数次行走于长江之上,见惯大江的坦荡奔腾之势和云山开合之奇。每当我伫立江渚,吟唱苏东坡“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”;或登上高山之巅,长啸李太白“登高壮观天地间,大江茫茫去不还”时,总有一种渴望提笔挥写山水长卷的冲动,觉得只有这样,才能一展吾怀,神驰于天地之间。

在近四十年的时间里,我先后创作了8米长的《高峡平湖图卷》、15米长的《云水三千图》、23米长的《长江三峡图卷》,以及60余米长的《长江万里图卷》等作品,得到了许多前辈和同道的认可。

在创作的过程中,我都坚持以写生采风为基础,在学习传统山水艺术的同时,注重表达对大自然的直接感受和时代特点,不仅要求自己提炼具有个性的艺术手法和图式,同时还要忠实于当代长江的风貌特点。在1984年,我上溯江源下至东海作万里长江写生之旅后,更认识到这一点。中国历代都有长江万里图问世,直到民国张大千的《长江万里图》。由于时代的局限性,他们都无法全程游览长江,只能看到长江的局部,往往只能从个人的艺术表现上画出长江的特点。但我所处的时代不一样了,由于时代的进步,我们能够作万里长江写生之旅,而且观众也能直接或间接地感受到真实长江。如果我只停留在追求个人艺术表现上而不能画出长江的时代风貌,那是很可惜的。长江正在发生亘古之变,这对当代画长江的山水画家提出了更高的要求。应当在自己的作品中体现出时代的风采。不仅在题材、内容上,而且要在审美意趣和精神意境上,画出时代的风采。

中国画学会成立之后,把当代一些卓有成就的优秀中国山水画家集中起来,组建团队创作巨幅长卷山水作品。我有幸作为合作主笔之一,参加了三次巨幅长卷的创作活动。2013年参加200多米长的《黄河万里图》创作,2017年参加200多米长的《长江万里图》创作,2018年参加100多米长的《丝路览胜图》创作。这使我在长卷山水创作上进入了一个新的阶段。

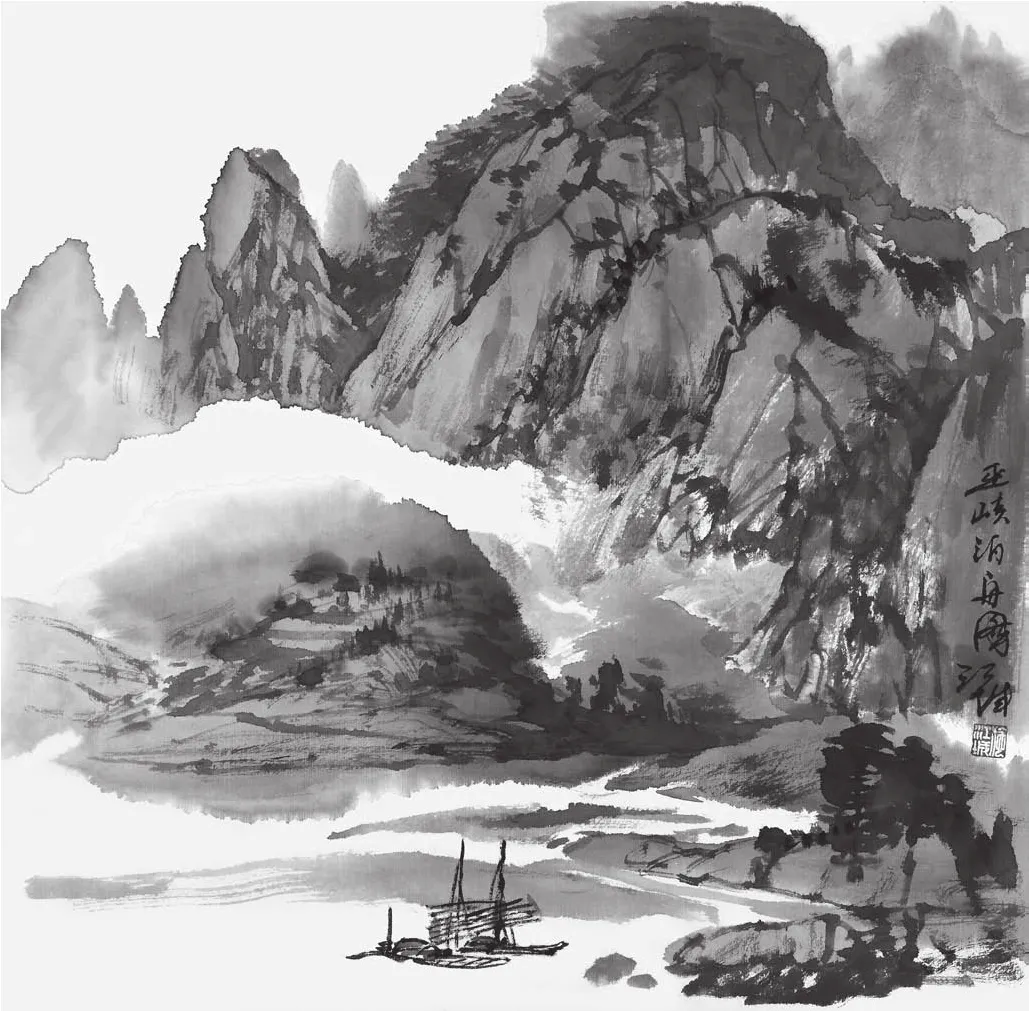

巫峡泊舟图

在这几次合作创作过程中,我有些创作体会,不是很成熟,供大家参考。

一、这种组织团队创作主题性巨幅山水长卷的活动,是我们的前辈没能做到的,也是国外画坛很难想象的,是没有前例的。这是在中华文化复兴的新时代提出的要求,时代呼唤反映重大题材的鸿篇巨制出现。

二、这种团队合作要求参加的画家展现新的品格和新的理念,需要画家摒弃抱残守缺、崇洋媚外、妄自尊大、孤芳自赏、自私保守的创作理念和态度,而是要提倡平等切磋、互相尊重、服从大局、团结协作的合作精神,提倡尊重传统、勇于创新、集思广益、精益求精的学术精神。

三、创作活动要求创作出既有专业认可的学术价值,又为广大社会所欣赏的艺术精品,要有艺术高度,要接地气,实现高品位的雅俗共赏。所以在动笔之前,大家都认真深入生活采风写生,广集素材。画家在深入了解客观对象的同时,还充分地互动交流,达成共识,这是非常重要的准备阶段。

四、团队在创作过程中,需要组织者尊重艺术创作规律,科学安排工作,协调组织到位。细致周密又富有人情味的组织安排,营造出良好的艺术创作氛围,这是画家们能充分发挥自己艺术潜力的基本保证。

五、正确处理个性与共性的关系。一般来说,画家独自完成的长卷风格比较容易统一,整体个性化的特点比较强,但也容易流入手法单一,内容不够丰富。而合作则是完全不一样的创作模式。优秀画家在一起合作,如果互相抵消、互相压抑,那么其作品肯定是失败的。但如果能做到互相激励、互相衬托,把不同的优秀的个性给予合适的表现空间,那就是一台震撼人心的交响乐,其表现力度和容量是个人独奏很难达到的。巨幅山水画长卷的创作就是一个很大的表演舞台,参与的画家都可以找到自己表演的空间,从而完成富有时代特色的宏伟篇章。

六、在创作过程中,团队成员不断进行各种形式的学术研讨,大家用开放的胸怀和视野从古今中外的优秀作品中寻找借鉴,从每位画家的个性特点中挖掘共识,从大自然和人文传统中去吸取营养,充分尊重参与画家的学养人品,使之为作品增色。在创作过程中,当代画坛关注的许多学术课题都进行了碰撞和探讨,形成了良好的学术氛围。

2013年,为创作200多米长的《黄河万里图》,学会组织主创画家沿黄河全程写生采风。我们从青海到渤海湾,跑遍了黄河的主要河段。在黄河入海口,我还登上小飞机,从空中俯瞰黄河入海的壮观景象。这种直接感受对创作画卷中20多米长的黄河入海口段起到很关键的作用。

作为合作主笔的许多老画家与我是多年的艺术知交,在一起切磋交流毫无挂碍。这种坦诚交流是合作创作的基础。在画卷基本框架出来后,再根据工作需要逐次扩大创作队伍。在创作过程中,我们每天早晚都要聚在一起进行畅所欲言的评议,以达成共识。遵循创作规律,按写生——初稿——中稿——正稿的流程,逐步有序地完成《黄河万里图》的创作。我们的这种合作模式在以后的巨幅长卷创作中起到了很好的作用。

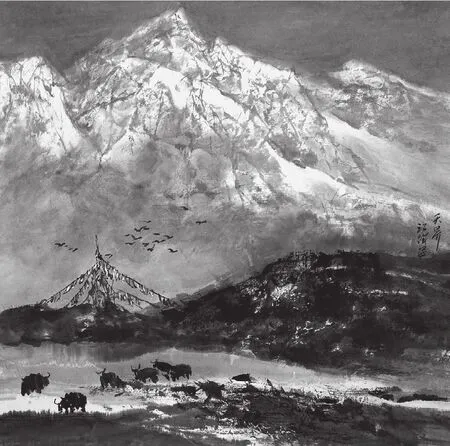

天界 68cm×68cm 2015年

泛舟图

在200多米长的《长江万里图》的创作中,为了表现长江南方山水的气韵特点,需要大胆地采用水墨烘染、泼墨泼色的手法,因此要充分发挥画家个人的特长才能达到良好的艺术效果。另外为了长卷画面更加统一协调,需要在分工负责的基础上互相掺和创作。这样就做到了既发挥个人的长处,又使画卷浑然一体,避免了各不相干的生硬拼凑。200多米长的巨幅山水,既变化万千又协调流畅,达到了良好的艺术效果。在作品大体完成之前,又请了画坛名宿郭怡、李宝林、姜宝林等进行增色补缺、画龙点睛。作品完成后,这幅有数十位画家参与合作的《长江万里图》巨制竟然非常协调统一,磅礴大气。

在2018年,中国画学会又接受了为“一带一路”创作100米巨幅长卷《丝路览胜图》的任务。这幅作品与传统江河长卷不同,内容丰富,地域辽阔,人文各异。写生团就分了四个:北线、中线、南线、海上。在收集了大量素材的基础上,团队多次召开学术研究会,并专门找来许多中外名作画集进行深入研讨,同时对当前画坛上的东西方文化交流中出现的学术焦点,进行了认真的研究分析,达成了共识:既要保留中国画笔墨的特点,又要有强烈的创新面貌。为此,团队还特别增加了一些当前在中国画创新中涌现出的优秀画家参与合作,这使作品较长江、黄河两卷呈现出新的面貌,在色彩、构图等方面卓有创新。而且老画家谢志高、刘国辉、李乃宙挥毫执笔,在自然和历史名迹的基础上增加了人文风情,为长卷的创作开拓出新的天地。

我有幸参加这几次由中国画学会组织的巨幅长卷创作活动,受益匪浅。许多珍贵的友谊和记忆将伴我终生,许多有价值的学术探讨促使我在艺术的道路上继续努力。当然,也有些遗憾。如果我们能有时间再画一次,那一定会有更大的升华空间。只是,历史不是用“如果”来写的啊。