我所亲历的水利建设及涌潮研究—林炳尧访谈录(下篇)

2020-05-27李海静访谈整理

李海静 访谈整理

(浙江水利水电学院水文化研究所,浙江 杭州 310018)

受访人林炳尧(1942 - ),正高级工程师,涌潮研究专家。1964年毕业于复旦大学数学系,被分配到长江流域规划办公室工作。1970年,参加葛洲坝水利枢纽工程建设。1978年,考入清华大学水利系跟随许协庆先生攻读硕士研究生,研究方向为高速水流。1981年,进入中国水利水电科学研究院机电所工作。1984年,调入浙江省钱塘江管理局从事钱塘江涌潮研究工作,曾任浙江省钱塘江管理局、浙江省水利河口研究院副总工程师。著有《钱塘江涌潮的特性》《涌潮随笔—一种神奇的力学现象》。

访谈时间:2016年4月14日上午;2016年5月23日上午。

访谈地点:杭州市中北花园24 - 4 - 201林先生家中;浙江省水利河口研究院4楼办公室。

三、钱塘江涉水建筑物研究

访:您当时留在北京水科院工作,那里的平台和机会都会更好,您为何会转而来到浙江?

林:因为两地分居问题,北京无法解决爱人工作。我与海洋二所(国家海洋局第二海洋研究所)的苏纪兰①苏纪兰(1935 - ),男,湖南人,物理海洋学家,俄罗斯科学院外籍院士、第三世界科学院院士、中国科学院院士,国家海洋局第二海洋研究所研究员。1957年毕业于台湾大学,1967年获加州大学伯克利分校的博士学位,曾任教于美国。1980年起任国家海洋局第二海洋研究所副教授、教授、所长、名誉所长。1991年当选为中国科学院院士。熟识,他有意引荐我到海洋二所工作。后因那里也无法解决爱人的工作问题,故将我介绍给戴总(戴泽蘅)②戴泽蘅(1921 - 2019),湖南常德人。1943年毕业于中央大学水利系工程系。曾任浙江省河口研究站副站长、浙江省水利科学研究所副总工程师、浙江省河口海岸研究所名誉所长、浙江省钱塘江管理局总工程师,参与主持了新中国成立后的钱塘江治理工程。参见:李海静. 中国科学报, 2017 - 04 - 17;李海静, 王淼. 亲历钱塘江河口治理开发过程的回忆—戴泽蘅、李光炳访谈录[M].中国科技史, 2015(2):213 - 226.。戴总经多方考察后,认为我还可以,并多方奔走帮我解决家人工作和户口问题,就这样我来到了钱塘江海塘工程局,开始了新的工作。

钱管局工作的特点是多而杂。我参加的项目主要有:浦阳江高湖水库改建工程论证,永宁江大闸工程论证,赭山湾整治工程研究,秦山核电厂的水文调查与分析,三门湾海域的调查,钱塘江三桥、五桥、四桥的水文分析,钱塘江洪水预报方法研究,浙江省河道治理研究等。

初来之时,我对海塘、涌潮、波浪完全不懂,之前没有任何接触和研究。在同事和一线技术工人的帮助下,使我熟悉和了解了钱塘江的情况。印象深的是钱塘江北岸标准海塘建设的水文分析、钱塘江护塘丁坝研究以及钱塘江涌潮分析3项。

20世纪70 — 80年代,丁坝遭涌潮冲刷得非常厉害,经常被冲毁,需要处理。我完全不懂,非常被动,还出了丑。当年海宁围垦区是丁坝损毁高发区,那里高坝和低坝相间,高坝护塘的效果好,低坝防护起来容易。我提出一个问题:为何不做高低坝?靠近海塘的坝段高些,外面低些,成阶梯状。大家一听觉得也对,还没等做试验,就立刻修建,大刀阔斧干了起来。结果,在高低坝交接处一下就被涌潮冲垮。此次信口开河的教训颇深,使我想起了钱宁先生的教导:“老老实实学习,扩大知识面才行”。

韩总③韩曾萃(1936 - ),男,湖北红安人。1958年毕业于清华大学水利工程系。1973年后历任浙江省钱塘江工程管理局工程师、高级工程师,钱塘江管理局、河口海岸研究所副总工程师,钱塘江管理局局长等职,享受国务院特殊津贴。参见:李海静,王淼.我的钱塘江河口科研生涯—韩曾萃访谈录[M].科学文化评论,2017(3):85 - 102.(韩曾萃)他们做钱塘江整治和海塘修筑的整体性研究,我多参与研究局部问题,例如:提高海塘稳定性等问题。海塘的整体稳定性取决于海塘塘脚外面滩地的高程,滩地越高就越稳定。如果滩地过低,低到一定程度就容易引起海塘整体滑动。丁坝的任务和作用就是促淤,以保证滩地不至于太低。

我们针对丁坝做了很多试验研究,大致有3方面内容:一是明确丁坝功能要求;二是研究护塘丁坝;三是分析丁坝水损原因。

要保护丁坝,就需要了解毁坏的原因,采取针对性的措施。我们这个问题做得很细,细到钻牛角尖的程度。丁坝破坏有2方面原因,一是头部、上游根部被涌潮淘刷引起坝体坍塌;二是涌潮掀翻护面。原有的丁坝全部是堆石坝,表面浇灌1层素混凝土作为护面。这护面经常被掀掉,露出下面的堆石体,石块松散,极易被冲毁。

我们分成几组分别做了详细的试验,黄世昌仔细测量了涌潮翻越丁坝过程中坝内、坝外的压力过程,还请上海应用数学和力学研究所做了数值模拟,我沉溺于机理研究。有时机理可能很复杂,但是防御措施却非常简单:只要坝面适当的位置开些排气孔就能有效降低扬压力④扬压力(uplift pressure),因上下游水位差而产生的渗流作用于建筑物基底截面或其他截面的力(等于浮托力与渗透压力之和)。扬压力是一个铅直向上的力,它减小了结构作用在地基上的有效压力,从而降低结构的抗滑力。。最后的突破是把堆石丁坝进化为排桩式丁坝,就是钱管局做的那个试验,这是一个很不错的进步[1-6]。这个想法最早是林斌炎局长提出来的,他搞过工程设计,并不细究现有丁坝破坏的机理,而是设法改进丁坝本身。他当时主张在丁坝上下游都打上密密麻麻的木桩。后来赵渭军通过试验证明保持一定程度漏空的丁坝有很好的效果,严盛设计了很好的排桩丁坝,并申请发明专利,在钱塘江江道上被广泛使用。

访:据我了解,9号坝是最难修的一段坝,民国时期已开始修筑。

林:9号坝早在1928年就开始修筑。钱塘江有一个特点:游荡(江道摆动),沙坎顶端游荡得尤其厉害。明代至光绪末年,江道在现今浦阳江口附近游荡。钱塘江江道在赭山湾一带南北摆动频繁,史称三门变迁。江道摆动位置的改变反映了江底沙坎的顶端的移动。为解决江道摆动问题,清康熙年间首次尝试开挖中小门引导水流,雍正、乾隆年间工程持续开展,江道稳流10余年,但后来江流还是向北摆动[7]。

钱塘江江道游荡带来了有很大的问题。钱塘江江宽水浅,江道稳定之时所形成的大片滩地被开发利用,当地百姓建成了农田、村庄,乃至城市建筑,忽然江流改道,江岸坍塌,已有田、荘顷刻间被冲没。以前黄河“三十年河东,三十年河西”,钱塘江比它还严重。我统计过,1 a可以游荡21 km。乾隆后期,钱塘江走北大门,主溜一直游荡到盐官。当时海宁县城关镇设在盐官,到20世纪50年代才搬到硖石⑤硖石,现为浙江省海宁市辖街道,地处杭嘉湖平原,境内因有东、西两山,取两山夹一水之意。 唐朝始,峡石更名为硖石。。钱塘江主溜走北大门,一直逼到海宁城下,乾隆不得不花大力气来修海塘,控制钱塘江不继续北进。到了光绪末年,钱塘江突然又往南走了,到1926年南岸坍塌了2.53万hm2(38万亩)熟地,威胁南岸安全。这时候提出赭山湾整治任务,不能让它再这样继续走下去。事实上走南门并没什么坏处,但已经建成的村庄、土地、县城都被冲毁了。当地有一个说法:“火烧一半,坍江全完”,坍江之害甚于火灾,顷刻间全被冲毁。从1928年开始修筑丁坝,采用欧洲以丁坝治理河道的思想,相当艰苦,屡冲屡修⑥说明:1928年8月,钱塘江工程局改组扩充为浙江省水利局,全面负责全省水利建设。水利局聘请戴恩基为局长,奥地利水利工程师白朗都(Ludwig Brandl)为总工程师,着力开展钱塘江治理工程。参见:李海静,石云里.从“防”到“治”—国民政府时期钱塘江防治理念的发展[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2017,25(5):81 - 89.;到了1932年,修了5条丁坝,现在还可以看到美女山坝和9号坝。修建后,9号坝中的一段(现钱塘江南岸顺坝村附近)一直不能合拢。这一段(顺坝村江段)潮流顶冲厉害,通过修建9号坝来逐步促淤,新中国成立后此段的围垦也非常困难,最深水深可达- 21 m,很难围,直至20世纪90年代才成功合拢[8-9]。

我刚来的时候徐有成、楼越平带着我到处察看。跑到9号坝,钱管局的吕文德就给我介绍工程情况,那时候还没有合拢,是最艰苦的一段,他说他在那儿工作了20 a,花了3 000万元。我回来后与当时的局长汇报,建议做模型试验,用不了3 000万元,不料被他训了一顿:现场是最好的1:1模型!

就这样,我慢慢懂了一点工程知识。听到韩总(韩曾萃)一句话我很感动,他说“您的理论和实际联系得比较好。”这是对我最高的褒奖。

图1 1986年12月31日,林秉南院士致信戴泽蘅谈关于开展数学模型研究事宜

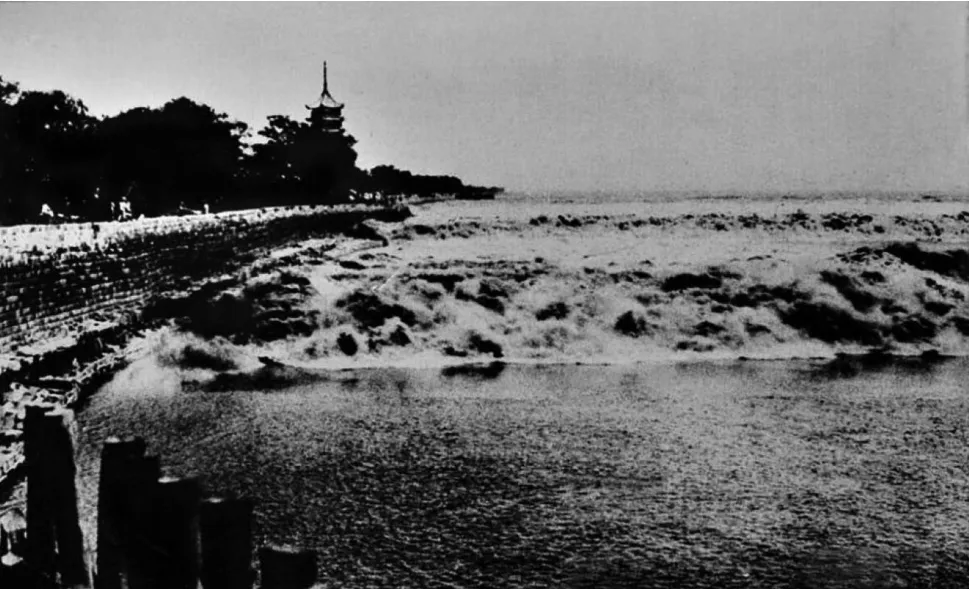

图2 1918年钱塘江涌潮

四、钱塘江涌潮研究

访:您当时除了做排桩式丁坝、赭山湾整治以外,涌潮方面有研究吗?

林:我在涌潮研究方面大致分3部分:第一部分是涌潮防御,丁坝、赭山湾整治都是针对涌潮;第二部分是数学方面,从水动力学角度分析涌潮[10-15];第三部分是钱塘江涌潮的美学分析[16]。

到钱塘江后很长一段时间,我不知道从哪入手研究涌潮,没有突破点,无从切入。最初,曾用空气动力学方法分析涌潮形成原因,发表了一篇文章[14]。除了这个以外,我就不知道再研究什么了。没有一个物理数学模型,我很难联系实际下手,一直在徘徊。后来,波状涌潮研究打开了窗口。

我在现场见到涌潮有时像波浪一样,一列一列的,力学中称为“波列”。当时一想这应该是涌潮的初级形态。后来回清华大学参加一个研究生的答辩,知道张涵信院士发现数值模拟空气中激波时,存在一种色散波,这是数值化过程中,流动方程增添三阶项引起的。这一项如果是正的,附加的波动在激波的上游,如果是负的则在下游。激波是没有高频震荡的,必须想方设法消除数值色散的影响。涌潮是物理的色散,客观存在的。波状涌潮就是典型的射散波,回来后花了半年时间,把涌潮的形态搞清楚了[17-18]。那时戴总讲:“这波状的到底是不是涌潮呀?”后来很多人也问过我同样的问题。我就用了一个比喻来说明:“狼崽子很可爱,但是它也是狼啊!”

我钦佩戴总,他在我写的论文中很认真地做了不少批注,分别给这2种涌潮取了名字:波状涌潮和旋滚涌潮。这样一下子就把涌潮的形态搞清楚了,一开始是波状涌潮,当表面斜率到1/2的时候,就破碎形成旋滚涌潮。我们看到的浪花飞溅是它表面破碎引起的。后来戴总鼓励我去汉城(韩国首尔)作报告,在那儿评价还是挺高的。

访:您把波的形态研究清楚是不是为建立数学模型打基础?还是有其他用意?

林:其实水动力学分析基本上没有什么工程实际用途,只是一种理论层面上的认识。为什么呢?因为建筑物是按照设计标准设计的。例如,钱管局在20世纪60 — 70年代测量过涌潮最大压力是74 kPa,根据这个数设计,再考虑安全系数,钱塘江涉水建筑一般规定应该能够承受1 t/m2左右的压力。没有必要了解什么时候、什么情况下涌潮会产生那么大的压力。

后来我写小书《涌潮随笔》,唯恐脱离实际,写到清朝时,曰:“海塘建设对涌潮认识有很大推进作用”云云。戴总把这句话划掉了,因为设计不需要知道多少涌潮知识,工程建设对涌潮研究的推动作用颇为有限。

在我看来,科学和技术其实是2个概念。科学研究的是不随人的意志为转移的客观事物的规律,一般说来,不要求科学必须“有用”。技术研究的是人与客观环境的关系,因此必须“有用”。实施技术之前要认识客观规律,但是认识客观规律未必一定要、也未必能用于技术实施。波状涌潮这篇文章作为一个切入点,在日后的研究中起了很大的作用。退休后,在林斌焱、徐有成两局长的支持下写了2本书[19-20],对一些基本现象做些解释。

当时在局、所的支持下,由黄世昌协调组织了1次为时15天的钱塘江涌潮大测量,将涌潮最基本的情况搞清楚,主要工作有:一是记录9个水文站的潮位,每0.5 h记录1次,涌潮来前1次/min;二是观测澉浦的潮流量,即了解一个断面的潮流量;三是观测富春江电站的过闸流量,即上游流量。

通过这次观测,对涌潮的宏观情况有了清楚的认识。涌潮形成之前,澉浦的流量过程线首先开始变化,在澉浦上游不远处形成涌潮,之后逐步增大,到距盐官大概10 km左右达到最大;然后逐渐减小,小到一定程度,突然有另一个涌潮跟上,先涨后落;到了七堡一带,涌潮过后马上落潮,但是这个临界点我还是没抓住;再之后会有2个高潮,直到现在我还是没有搞清楚为什么会有这种现象。从数学模型中无法分析为什么会出现2个波。此后,到达距离闻家堰不远处,2个潮波就消失了,波状涌潮会一直上溯到桐庐。

根据工作需要,戴总(戴泽蘅)说:“波浪交由黄世昌去研究,您就专心研究涌潮” 。我们习惯把海洋波浪研究称为“波浪”,涌潮当然也是一种水波,但它是潮汐波变形产生的,是一种潮汐现象,和海洋中因风产生的波很不一样,海洋的情况复杂得多。特别是风暴潮方面造成的增水,对两岸影响极大。

根据我了解,河口所(现浙江省水利河口研究院)最早从事涌潮数值模拟研究的是赵雪华,已经去世了。他是北京大学力学专业毕业的,到中国水科院研究水轮机一段时间后,调到河口所研究涌潮。他研究涌潮概括起来涉及2个方面:首先,第一个用数值方法研究涌潮[21-22];其次,特别做了丁坝上游冲刷坑的试验,他做事情非常仔细。

访:您曾经观测过涌潮的马赫反射⑦马赫反射是一个超音速流体动力中的现象,以恩斯特 · 马赫命名,是一个包含有3种模式的反射激波。当入射角大于极值角时,理论上就不可能有规则反射了。在这种入射角下,观察到的是马赫型的反射。这种类型的反射由交于一点的3道激波组成,同时在这个交点产生密度不连续线或滑线。,为什么要观测这些?

林:它是一种现象。马赫反射是指激波的反射。20世纪初,一个叫马赫的人,发现了一种反射,与地面有一段是垂直的,称之为马赫反射。还有一种反射称为规则反射,强的时候马赫反射,弱的时候规则反射。我观潮的时候看到马赫反射形成马赫结。后来我又说服所里拨钱造了3个30多米高的观测架,站在上面看得非常清楚。

钱塘江南岸的美女山坝涌潮很大,但是潮来之前水位很低,一幅和平景象,潮来后则非常汹涌。这就是因为马赫反射,马赫结生成以后会不断扩大,一直扩大到比美女山坝还要长,所以它始终处于马赫结最强的部分。以此来解释那里为什么凶猛,7号坝、8号坝为什么总是被冲毁。

访:我看到一部分关于戴总的资料,有一段时间他和国内外专家交往的信件,林秉南先生也建议能够开展钱塘江数学模型的研究工作,好像此项工作难度较大,开展的并不十分顺利。

林:我们花了不小力气,希望得到“外援”。先是国内,最早请复旦大学我的老师忻孝康教授,后找清华大学苏铭德教授、上海应用数学和力学研究所戴世强教授前来指导,他们在流体力学造诣很深,有一批博士、硕士生帮忙,得到很不错的结果。但是存在一个问题没有教会我们,我们无人能够使用已编好的程序,无法应用到工程实践中去。后来,香港理工大学的石济民教授来观潮,了解这事情后,介绍认识香港科技大学许为厚⑧许为厚,男,香港科技大学数学系教授,力学专家, 研究专长为流体力学。1958年毕业于北京大学数学力学系力学专业;1968年在英国南安普敦大学(University of Southampton)获得博士学位,因表现出色破格留校任教。1974年受聘于加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)任教;1992 年受聘香港科技大学数学系教授。参考:武际可.记香港科技大学的两位力学家—谢定裕、许为厚[J].力学与实践,1997(3):70 - 71.教授,许教授在香港申请到了项目。我们派潘存鸿到香港科技大学访问1 a,在许为厚先生的指导帮助下,完成了程序的编写,我们终于掌握了“先进武器”。

访:您怎么会去搞钱塘江涌潮美学分析?这跟您的专业相差太大。

林:这是一件很偶然的事。1998年,中央电视台一套想要直播钱塘江潮,因为我口齿比较清晰,便找到了我。但与1998大洪水发生冲突,被延期至2 a后启动。直播给我打开了窗口,知道水动力学之外,还有广阔的天地。读了一些美学的书,认识了另外一个世界。当时,好友戴世强正在编辑一套力学丛书,叫我写钱塘江涌潮。尽量用大家都能懂得语言描述涌潮的力学机理、说清楚涌潮的前世今生,另外,也在考虑涌潮到底有什么“用途”,归纳了涌潮的特点,从而了解它的价值,把这些内容整理成《涌潮随笔》。

徐有成局长非常重视青年职工的业务学习,叫我给青年职工讲解涌潮,这正是我整理美学知识的机会。我也在其他单位、学校讲涌潮。互教互学,启发、督促我思考有关问题。也希望年轻人有兴趣研究涌潮,毕竟涌潮是我们的,也是世界的。

访:您觉得涌潮还有哪些方面没有研究深透,需要再深入研究吗?

林:从力学角度看,局部结构基本上没有研究透,流速分布也是一个很大的问题;还有涌潮河段的阻力特性也没有研究。至于涌潮美学分析,我仅仅开了个头,以后研究必定宽阔深入。

访:您如何看待未来的涌潮研究?

林:我觉得涌潮今后的研究不太乐观,一个很基本的原因,涌潮越来越弱,看到一张1918年的照片,涌潮高4.0 m,而如今的涌潮绝对不到3.5 m。现在任何工程都做评估,但是都有一个很致命的弱点,把本底作为0,每一个建筑影响都不大,但是,所有建筑综合起来,恐怕就是个不小的数目。第二个原因是现在的海塘受到的威胁越来越小,我觉得今后的涌潮不会再大起来,大家的注意力不会再集中到防御方法研究上来,仅仅把它当成一种力学现象,或一种景观来研究。

访:那您对一些消灭涌潮的说法是怎样看待的呢?

林:第一,如果杭州市成了一个海港,海船即便到不了杭州市区,也会到下游不远,真能这样,是一件不得了的事。有人问我,用一个海港换涌潮换不换,我说当然换。第二,省事,现在从宏观方面来讲,现今海塘坚固,已经没有被冲毁的危险了。

访:感谢您接受我们的访谈!