血清胃泌素17检测在萎缩性胃炎和胃癌诊断中的临床意义

2020-05-26马振东冯晓莹

马振东 程 慧 冯晓莹

(大连医科大学附属第二医院消化内科,辽宁 大连 116023)

胃癌为常见的消化道肿瘤,据统计全球每年发病人数高达103万,发病率位列恶性肿瘤第5位,死亡病例超过78万,病死率高居第3位[1]。我国是胃癌高发国家,其发病率和病死率在我国恶性肿瘤中居第2位[2]。国内外众多研究显示胃癌诊断越早,预后越好,早期胃癌的5年生存率可达90%[3]。但在我国,多数胃癌患者发现时已是晚期,治疗效果不佳。《中国慢性胃炎共识意见2017·上海》指出目前我国基于内镜诊断的慢性胃炎患病率接近90%,其中慢性萎缩性胃炎随着年龄增长而不断增加,胃癌高发区慢性萎缩性胃炎发病率更高[4]。萎缩性胃炎有较高进展为胃癌的风险,因此早期诊断萎缩性胃炎和早期胃癌并及时治疗,对降低胃癌的发生率和病死率非常重要。

胃镜及病理组织活检是诊断萎缩性胃炎和胃癌的金标准,但属于侵入性检查,且我国人口众多,医疗资源不足,无法作为人口常规筛查措施[5]。血清学胃泌素17(G-17)检测简单方便,使其成为筛查萎缩性胃炎的新方法。本研究拟通过荧光免疫层析法检测慢性胃炎和胃癌患者血清G-17水平,分析其在非萎缩性胃炎、萎缩性胃炎、胃癌患者间的差异,探讨血清G-17检测对萎缩性胃炎、胃癌诊断的临床意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料:本研究为回顾性研究,选取2018年6月至2019年5月就诊于大连医科大学附属第二医院门诊和住院患者230例,均行血清胃泌素17检测、胃镜及病理检查。

1.2 纳入和排除标准

1.2.1 纳入标准:①年龄≥18岁;②经胃镜及病理组织学检查确诊为慢性胃炎(包括非萎缩性胃炎、萎缩性胃炎)、胃癌的患者。

1.2.2 排除标准:①前2周内有特殊用药史(包括H2受体拮抗剂、质子泵抑制剂、抗生素、胃黏膜保护剂等药物);②既往有胃肠道外科手术史;③患有消化性溃疡、反流性食管炎、上消化道出血、尿毒症、短肠综合征、胃泌素瘤等;④患有严重心、肝、肾功能不全、严重神经系统病变;⑤患有全身其他部位恶性肿瘤。

1.3 方法

1.3.1 胃镜及病理诊断:所有患者均经过胃镜检查,并取活检组织做病理诊断,标本要足够大,达到黏膜肌层,制备石蜡切片,由经验丰富的病理医师诊断。

1.3.2 血清学胃泌素17检测:采用荧光免疫层析法检测G-17水平,所有患者均空腹6 h,采血2 mL,经离心后取血清,24 h测定的样本置于2~8 ℃环境存放,超过24 h测定的样本置于-20 ℃环境存放,严格依据G-17检测试剂盒说明书进行操作,检测试剂盒购自必欧瀚生物技术(合肥)有限公司。

1.3.3 幽门螺杆菌(Hp)检测:采用C14呼气试验。

1.4 统计学处理:使用软件SPSS 22.0做统计分析。偏态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,使用非参数检验比较组间差异,使用卡方检验比较计数资料比较组间差异,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

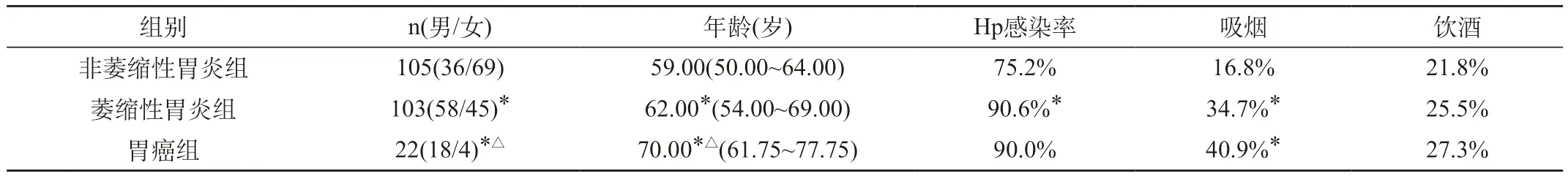

2.1 一般资料:本研究共纳入230例患者,其中:非萎缩性胃炎组105例,男性36例(34.3%),女性69例(65.7%),中位年龄59.00(50.00~64.00)岁;萎缩性胃炎组103例,男性58例(56.3%),女性45例(43.7%),中位年龄62.00(54.00~69.00)岁;胃癌组22例,男性18例(81.8%),女性4例(18.2%),中位年龄70.00(61.75~77.75)岁,三组中男性患者比例和年龄,胃癌组高于萎缩性胃炎组,萎缩性胃炎组高于非萎缩性胃炎组,差异有统计学意义,P<0.05;萎缩性胃炎组和胃癌组Hp感染率均高于非萎缩性胃炎组,P<0.05;有吸烟史在萎缩性胃炎组和胃癌组均高于非萎缩性胃炎组,P<0.05;饮酒史在三组间差异无统计学意义,P>0.05,见表1。

表1 三组间一般资料比较

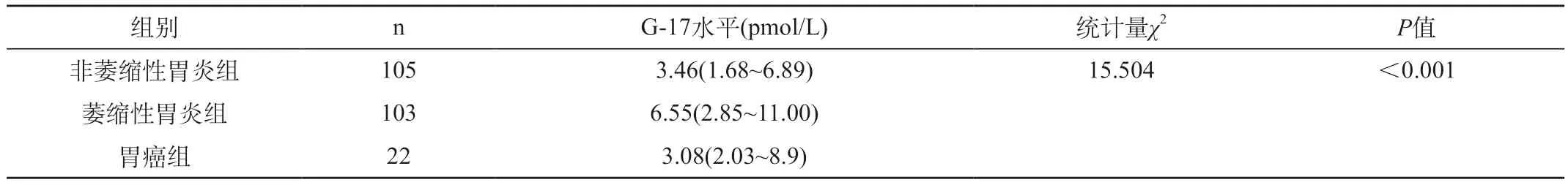

2.2 非萎缩性胃炎、萎缩性胃炎与胃癌组血清G-17水平分析:非萎缩性胃炎、萎缩性胃炎与胃癌组,三组血清G-17水平存在显著差异,P<0.001;组间两两比较,结果示:萎缩性胃炎组6.55(2.85~11.00)pmol/L高于非萎缩性胃炎组3.46(1.68~6.89)pmol/L,P<0.001,与非萎缩性胃炎、萎缩性胃炎组比较,胃癌组G-17水平下降,但差异无统计学意义(P=0.603,P=0.076,均>0.05),见表2。

表2 非萎缩性胃炎组、萎缩性胃炎组与胃癌组血清G-17水平分析

2.3 血清 G-17水平可能影响因素分析:将年龄、性别、有无Hp感染、吸烟、饮酒这些因素对血清G-17水平影响进一步分析,结果显示:Hp阳性组血清G-17水平为4.99 pmol/L高于Hp阴性组2.54 pmol/L,P=0.012(P<0.05),差异有统计学意义;年龄(≤60岁组与>60岁组)、性别、有无吸烟史、有无饮酒史比较,差异无统计学意义(P均>0.05),见表3。

表3 血清G-17水平可能影响因素分析

3 讨论

胃泌素17主要由胃窦部G细胞产生,是促进胃黏膜上皮细胞增殖的一种生长因子,其可以促进胃酸分泌,亦受到胃酸的负反馈调节。胃窦黏膜发生萎缩时,G细胞数量减少,其分泌的G-17水平会随之降低;胃体黏膜萎缩时,胃酸分泌减少,负反馈导致G细胞分泌G-17增加;多灶萎缩时,G-17水平下降或正常。此外,G-17还能抑制细胞凋亡,促进细胞侵袭、转移以及肿瘤的血管生成[6]。因此通过检测血清G-17水平可以初步预测胃黏膜萎缩情况,并对早期胃癌筛查有一定临床意义。

本研究一般资料分析显示,胃癌组中男性比例(81.8%)明显高于萎缩性胃炎组(56.3%),萎缩性胃炎组还高于非萎缩性胃炎组(34.3%),提示男性发生萎缩性胃炎及胃癌的风险比女性高,与最新流行病学研究发现男性胃癌的发病率是女性的2倍[1]结果相一致。三组中年龄差异显示,胃癌组高于萎缩性胃炎组,后者还高于非萎缩性胃炎组,说明随着年龄增长,胃黏膜萎缩及发生胃癌的风险也将增高。本研究还发现,萎缩性胃炎组和胃癌组Hp感染率和有吸烟史者明显高于非萎缩型胃炎组,提示男性、高龄、存在Hp感染和有吸烟史者应作为萎缩性胃炎和胃癌筛查的重点人群。

非萎缩性胃炎组、萎缩性胃炎组和胃癌组血清G-17水平分析发现:萎缩性胃炎组血清G-17水平为6.55 pmol/L显著高于非萎缩性胃炎组3.46 pmol/L(P<0.001),胃癌组血清G-17水平3.08 pmol/L较非萎缩性胃炎组降低,但差异无统计学意义(P>0.05)。与陈莫耶等[7]研究结论中萎缩性胃炎组G-17水平高于浅表性胃炎组一致;但与胃癌组结论不同,其研究显示胃癌组G-17水平高于萎缩性胃炎组,而另一项来自荷兰和挪威的多中心前瞻性队列研究[8]得出的结论与本研究相似,即在胃癌组,G-17水平较胃炎组下降,可能与胃癌患者胃黏膜萎缩进一步进展,程度加重有关,有待扩大胃癌尤其是早期胃癌样本量进一步证实。本研究结果提示,监测慢性胃炎患者血清G-17水平动态演变,可能更有助于对萎缩病情的评估和胃癌风险预测。

进一步就年龄、性别、Hp感染、吸烟、饮酒可能影响血清G-17水平的因素进行探讨,本研究发现:Hp阳性组血清G-17水平显著高于阴性组,提示Hp感染,除通过众所周知的机制导致胃炎发生,可能还通过增加胃泌素17表达,促进胃黏膜炎症进展。国外一项研究揭示[9],Hp根除治疗36个月后,空腹G-17水平由6.35(3.3~20.7)pmol/L下降至1.65(4.1~74.6)pmol/L,餐后G-17水平下降更明显,进一步证实了上述推测。本研究中在不同年龄、性别、是否有饮酒史、吸烟史四个因素比较显示,差异无统计学意义,说明这些因素不会影响血清G-17水平。

综上所述,萎缩性胃炎患者血清胃泌素17表达升高,进展至胃癌时降低,幽门螺杆菌感染将会影响胃泌素17表达,导致其水平增高,故动态监测血清胃泌素17水平有助于早期发现萎缩性胃炎人群,有利于早期胃癌诊断,男性、高龄、存在Hp感染和有吸烟史者应列为重点筛查人群。血清G-17水平可能受到种族、地域、饮食等因素影响[10],文献报道差异较大,今后仍需大样本的研究进一步证实。