从迁转角度看宋代六部尚书的次序问题

2020-05-25黄光辉

黄光辉

(清华大学 历史系,北京10084)

在《职官分纪》《文献通考》《宋史·职官志》中,宋代六部尚书的次序为:吏、户、礼、兵、刑、工。这套次序最早为《周礼》六官中的次序,《唐六典》《通典》等书为了仿《周礼》古制,沿用了这套次序,此后各种政书和正史职官志(百官志)基本都袭用此套次序。但这套书写次序与宋代的现实情况符合度有多高,则需要打上一个大大的问号①尚书的书写次序和实际地位吻合度问题,各朝代研究者均有关注,关于宋之前六部尚书次序问题研究的著作主要有:黄惠贤:《中国政治制度通史·魏晋南北朝卷》,北京:人民出版社,1996年,第141-168页,其详细梳理了秦汉魏晋时期尚书次序的变动;隋唐部分有严耕望、孙国栋、赖瑞和、俞鹿年等学者,具体介绍见下文。很多政治制度通史著作偶尔也有所涉及,在此就不一一罗列了。。

宋人高承认为,“国初,以吏、兵、户、刑、工、礼为次,神宗行官制,复唐故事,又以吏、户、礼、兵、刑、工为次也”②高承:《事物纪原》卷五《三省纲辖部·分行》,北京:中华书局,1989年,第240页。。高承认为六部尚书次序以元丰改制为界可分为两个阶段,元丰改制前的阶官期和改制后的职事官期,而且两个阶段的次序有所不同。据李昌宪先生考证,高承的观点主要来自宋代官品令中杂压次序③李昌宪:《宋代官品令与合班之制复原研究》,上海:上海古籍出版社,2013年,第47页。。高承认可的《官品令》中的六部次序,得到了明人谢肇淛和近人钱穆先生的继承,谢肇淛认为“宋初以吏、兵、户、刑、工、礼为次,至神宗始定吏、户、礼、兵、刑、工,盖用《周礼》之序也。今虽沿宋制,而清贵之秩,吏之下则礼,礼下则兵,兵下则工,工下则户,户下则刑”①谢肇淛:《五杂俎》卷十四,上海:中央书店,1935年,第240-241页。。谢氏认为元丰改制后,宋代六部次序的变化跟用《周礼》有关,并且谢氏还指出了明代六部尚书存在两套次序,第一套就是沿用宋代吏、户、礼、兵、刑、工的次序,另有一套职官清贵次序:吏、礼、兵、工、户、刑,谢氏所指出的两套次序,除了吏部尚书的地位居于首位没有变化之外,其他五部尚书地位皆存在较大差异,谢氏的观点非常值得注意。

可惜到了钱穆先生时期,依然忽视了谢氏指出的另一套次序。钱穆先生云:“六部制度,自唐代以至清代末年,推行了一千多年,不过六部次序有时略有改动。唐开始时是吏礼兵民(户)刑工,唐太宗时改为吏礼民(户)兵刑工,至宋朝初年次序是吏兵刑民(户)工礼,宋神宗时王安石变法,其次序为吏户礼兵刑工,这次序遂为以后所沿袭。”②钱穆:《中国历代政治得失》,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年,第45页。钱穆先生系统梳理了六部尚书从唐至清的次序演变,认为宋初六部尚书次序为吏、兵、刑、户、工、礼,元丰改制后为吏、户、礼、兵、刑、工。

钱先生所提到的宋代六部尚书次序显然也是来自高承的记载,他们都认为宋初礼部尚书地位最低。钱穆先生所主张的宋初六部次序的观点基本得到学界的认同,朱瑞熙先生所著《中国政治制度通史·宋代》认为北宋前期六部尚书次序为:吏、兵、户、刑、工、礼,直属尚书都省,北宋前期,六部按此顺序排列,称为“分行”③朱瑞熙:《中国政治制度通史·宋代卷》,北京:人民出版社,1996年,第226页。。元丰改制前六部尚书的次序是否诚如诸位学者所言呢?《宋史·职官志》《宋宰辅编年录》的记载即与此不同,《宋宰辅编年录》云“六部尚书,以吏部为冠,兵部次之,户部次之,刑部又次之,礼部又次之,而工部居下”④徐自明撰,王瑞来校补:《宋宰辅编年录校补》卷二,北京:中华书局,1986年,第39页。。两种不同的记载到底孰是孰非,这是一个需要考察的问题。

关于元丰改制后六部尚书次序⑤研究宋代各部的硕士、博士学位论文观点基本相同,都认为元丰改制六部次序为吏户礼兵刑工。见惠鹏飞:《宋代吏部尚书》,硕士学位论文,河南大学历史学院,2014年;杨计国:《宋代工部研究》,博士学位论文,上海师范大学人文与传播学院,2013年;杨阳:《元丰改制后北宋户部研究》,硕士学位论文,河南大学历史学院,2012年;王泉:《宋代元丰改制后兵部研究》,硕士学位论文,河南大学历史学院,2017年;刘:《北宋礼部若干问题研究》,硕士学位论文,河南大学历史学院,2014年。,日本学人宫崎市定、寺地遵等先生提出了异议。宫崎市定先生认为,元丰改制后,宋代六部的地位如下:吏、户、刑、礼、工、兵,理由是尚书省六部之中以吏部、户部、刑部事务最为繁剧,他如礼部、工部、兵部皆为闲散之地,其长官不过是伴食大臣而已⑥宫崎市定:《宋代官制序说——宋史职官志的读法》,《大陆杂志》第七十八卷第一期,第8页。。此后寺地遵先生继承了该观点,寺地遵先生在讨论秦桧专制体制时,言“就六部尚书、侍郎逐一考察,其中尤以吏部、户部、刑部最值得注意。因为这三部乃是尚书省核心部门”⑦寺地遵:《南宋初期政治史研究》,刘静贞、李今芸译,上海:复旦大学出版社,2016年,第283页。。宫崎市定、寺地遵先生,均是从职掌轻重角度重新界定了六部尚书的地位。

总之,学界关于元丰改制前六部尚书次序问题观点比较统一,都认为六部次序为吏、兵、户、刑、工、礼,但又与实际史料有所冲突。学界对于元丰改制后六部尚书的次序主要有两种观点,这两种观点所提到的六部尚书次序是否就是六部尚书地位的表现,也值得商榷。从现有的研究成果来看,无论是元丰改制前还是元丰改制后,六部尚书的地位问题,都值得进一步探讨。本文转换一下视角,准备从迁转角度考察宋代六部尚书的地位问题。本文所探讨的六部尚书地位主要指实际政治生活中六部尚书所具有的权力与声望的次序高下,而非礼制的次序。六部尚书的迁出官即六部尚书迁出为何职,最能反映各部尚书实际地位,故笔者草成此文,以求教于方家。

一、元丰改制前六部尚书的迁转次序

宋初职官制度大体继承了唐末五代的职官体系,但也做出了许多调整。经过唐末五代社会的剧烈变动,六部尚书的性质也发生了变化。在宋代官职分离的大环境下,六部尚书也毫不例外地变成了寄禄官而不担当本职事务,这就是《宋史》所说:“宋承唐制,抑又甚焉。……台、省、寺、监,官无定员,无专职,悉皆出入分莅庶务。故三省、六曹、二十四司,类以他官主判,虽有正官,非别敇不治本司事,事之所寄,十亡二三。……至于仆射、尚书、丞郎、员外,居其官不知其职者,十常八九。”①《宋史》卷一六一《职官志一·总序》,北京:中华书局,1977年,第12册,第3768页。也就是说,元丰改制前六部尚书都是阶官,无具体职掌。

按常理来说,作为阶官的六部尚书,其次序应该是固定的。这也就是学界一致认为其次序为吏、兵、户、刑、工、礼的原因。但问题是,学界认可的此套次序与实际史料记载有所冲突。且不说上文所述的各种看法与《宋宰辅编年录》记载有所不同,与专门记载宋初阶官迁转的《宋史·职官志九》“叙迁之制”所载也不相同。《宋史》言“工部尚书转礼部尚书,两府转刑部尚书;礼部尚书转刑部尚书,两府转户部尚书;刑部尚书转户部尚书,两府转兵部尚书;户部尚书转兵部尚书,两府转吏部尚书;兵部尚书转吏部尚书”②《宋史》卷一六九《职官志九·叙迁之制》,第12册,第4027页。。从《宋史·职官志》记载来看,作为阶官的六部尚书迁转如下:

非宰执:工部尚书→刑部尚书→户部尚书→兵部尚书→吏部尚书

执政:工部尚书→礼部尚书→户部尚书→兵部尚书→吏部尚书

宰相:兵部侍郎→礼部尚书→户部尚书→吏部尚书

可以看出,六部尚书的迁转有逐阶迁和超迁两种情况,而这主要取决于是否担任过宰执,任两府执政者其迁转快于非宰执者,而任宰相者其迁转快于两府执政。不管其迁转是否超阶,六部尚书的地位均不会改变,其次序均为吏、兵、户、刑、礼、工。

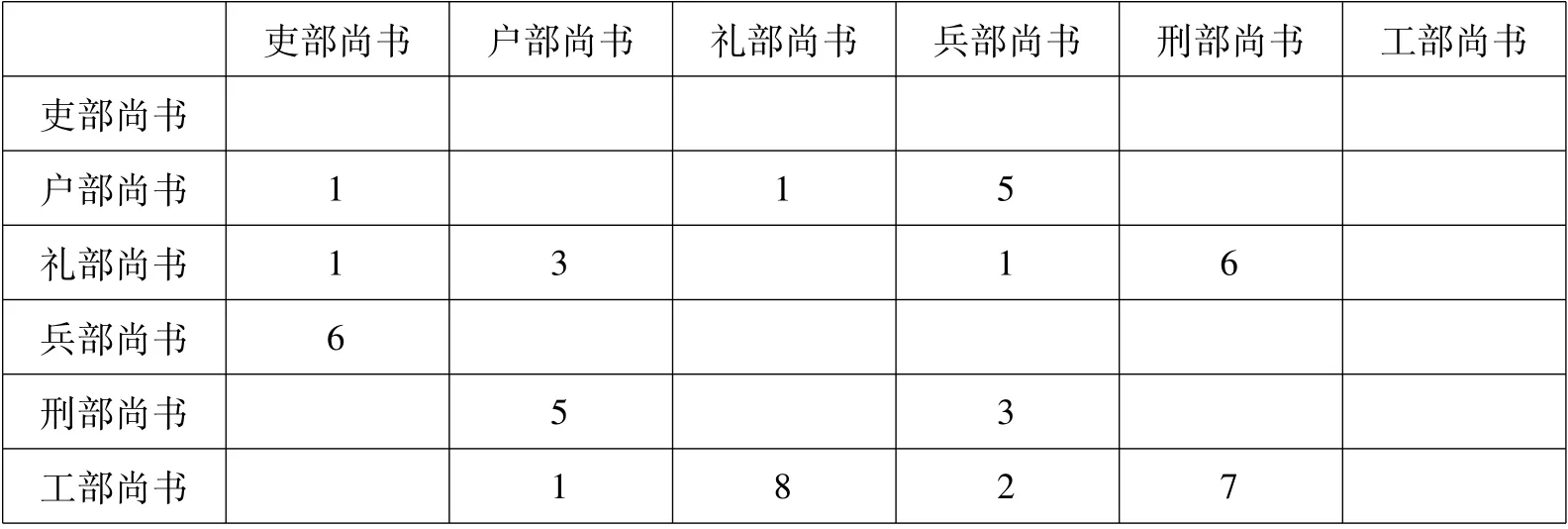

《宋史·职官志》所载六部尚书次序,就跟高承、钱穆、朱瑞熙等先生关于北宋前期六部尚书次序的看法稍存差异。高承所载的六部次序,礼部为末,而《宋史·职官志》所载的次序工部为末,两者孰是孰非,则需要从北宋前期的六部尚书迁转实例中去寻找答案,因为职官的迁出官最能看出一个官职的高低。先来看看表1中六部尚书互迁的情况。

表1 元丰改制前六部尚书互迁表

据表1可知,北宋元丰改制前,吏部尚书迁入官以兵部尚书为主,此外亦有一位礼部尚书、户部尚书迁入,吏部尚书迁出官中并无其他五曹尚书。至于为什么会出现兵部尚书迁吏部尚书,礼部、户部尚书迁吏部尚书两种情况,跟其是否为宰相有关,此点上文已经说明,此处不再赘述。从迁转来看,吏部尚书遥遥领先于其他尚书,神宗元丰改制时,改吏部尚书为金紫光禄大夫,其他五部尚书为银青光禄大夫,亦体现了此点。

兵部尚书迁入官以户部尚书为主,工部尚书、刑部尚书亦有迁入之例,兵部尚书的迁出官以吏部尚书为主。户部尚书迁入官以刑部尚书为主,迁出官以兵部尚书为主。刑部尚书迁入官以礼部尚书为主,迁出官以户部尚书为主。礼部尚书迁入官以工部尚书为主,迁出官以刑部尚书为主。工部尚书迁入官中并无其他五曹尚书,其迁出官以礼部尚书、刑部尚书为主。从六部尚书的互迁可以看出,作为阶官的六部尚书次序当为吏、兵、户、刑、礼、工。通过以上具体迁转实例统计可知,《宋史·职官志》所载的叙迁之制与实际的迁转情形基本吻合。高承、钱穆、朱瑞熙先生所说有所偏颇。

元丰改制前北宋六部尚书的次序是如何形成的呢?俞鹿年先生认为,此套次序来自光宅元年(684)武则天的新制,“武则天按《周礼》六官改定六部次序为吏、户、礼、兵、刑、工,此后一直到清代,相沿不改”①俞鹿年:《中国政治制度通史·隋唐五代卷》,北京:人民出版社,1996年,第132页。。俞先生的观点显然站不住脚,因为元丰改制前六部尚书的次序与此大不相同。再来看看唐朝官品令中的次序,据《唐会要》所载,“武德令,吏礼兵民刑工等部。贞观令,吏礼民兵刑工等部。光宅元年九月五日,改为六官,准周礼分,即今之次第乃是也(吏户礼兵刑工)”②王溥:《唐会要》卷五七《尚书省分行次第》,上海:上海古籍出版社,2006年,第1159页。。可知,官品令中的六部次序发生了几次变动,唐高祖武德时期为吏、礼、兵、民、刑、工;太宗贞观时期为吏、礼、民、兵、刑、工;武后光宅元年之后为吏、户、礼、兵、刑、工。《唐会要》所载的唐代诸朝六部尚书次序与宋前期阶官的六部尚书迁转次序完全不同,可知北宋前期六部尚书的次序当不是直接来自唐代官品令中的次序。

据龚延明、陈文龙、赵冬梅的研究可知,宋代本官虽然都是继承唐制,但主要继承的是唐后期的制度③陈文龙:《北宋本官形成述论》,博士学位论文,北京大学历史学系,2010年;赵冬梅:《北宋前期:官与品不相准含义试释》,《北大史学》第11辑,北京:北京大学出版社,2005年。。六部尚书作为阶官,其迁转次序理应也来自唐中后期的制度。笔者经过认真比勘发现,北宋前期六部尚书的次序与严耕望、孙国栋等人研究的唐代六部尚书迁转次序相符。严耕望先生言,“他们(六部尚书)的升官大略依前后行次序,即由工而礼,而刑,而户,而兵,而吏”④严耕望:《唐仆尚丞郎表》,上海:上海古籍出版社,2007年,第19页。。孙国栋先生系统考察了唐代中央重要文官迁转,得出的结论和严耕望先生一致,孙先生认为:“可以看出吏、兵为一级,户为一级,刑、礼为一级,工为一级,与唐书百官志所谓吏、兵为前行,户、刑为中行,礼、工为后行大致相符,同时与前面分析六侍郎的情形亦不矛盾。”⑤孙国栋:《唐代中央重要文官迁转途径研究》,上海:上海古籍出版社,2009年,第117页。赖瑞和先生在严、孙两位先生观点基础之上进一步指出:“在《唐六典》和《通典》等政书中,六部的次序是:吏、户、礼、兵、刑、工。但却不符合唐代的实情,因为到了唐代,这六部的轻重地位已经有了演变,跟古代不同了。六部的次序应当是吏、兵、户、刑、礼、工。”⑥赖瑞和:《唐代中层文官》,北京:中华书局,2011年,第132页。据严耕望、孙国栋、赖瑞和等人对唐代六部尚书的研究可知,六部尚书的迁转次序由高到低为吏、兵、户、刑、礼、工。在尚书省“部”的层次,他们的升官大略依前后行次序,即由工而礼,而刑,而户,而兵,而吏。前辈学者梳理出的唐代六部尚书升迁次序与北宋初六部尚书的升迁次序完全相同,据此可证,元丰改制前作为阶官的六部尚书的迁转次序来自唐后期形成的六部尚书迁转次序,而非唐代官品令规定的次序。

二、元丰改制后六部尚书的迁转次序

由于北宋前期职事官阶官化带来的名不符实以及官僚机构叠床架屋等负面问题越来越突出,自建国初期就不断有人提出“正名”之请,要求恢复本官原有职权。在内外交迫的压力下,元丰五年(1083),神宗以《唐六典》为蓝本,对官制进行大刀阔斧的改革。

神宗元丰改制,在中枢机构改革中以尚书省为重点。神宗首先逐步提高尚书省在政务处理中的地位,元丰三年(1081)先诏内外官司“于中书、尚书省、三司不以有无统摄,用申状,惟御史台于三司移牒”,后又诏御史台应官司冠“尚书”字者,用申状①李焘:《续资治通鉴长编》卷三百五,元丰三年六月乙亥条,北京:中华书局,2004年,第7418页。。此外又诏学士院于尚书省、枢密院用谘报②李焘:《续资治通鉴长编》卷三百七,元丰三年八月丙申条,第7454页。。申状,是下级对上级使用的公文形式;谘报,是学士院用于关报中书门下、枢密院的文书形式。元丰三年诏书,从文书上来看,尚书省地位明显高于御史台、学士院,神宗此举,显然是想把尚书省与中书门下、枢密院并列起来。有学者甚至认为,元丰改制后,形成了以尚书省为核心的政务运用机制③古丽巍:《北宋元丰改制“重塑”尚书省的过程》,《中国史研究》2015年第2期。。

尚书省地位的提高不仅表现在文书格式上,还表现在官品上,据元丰官品令可知,六部尚书为从二品,和签书枢密院事同品,高于正三品的翰林学士和从三品的御史中丞、权知开封府④李昌宪:《宋代官品令与合班之制复原研究》,第67页。。改制后的六部尚书,仅次于正二品的门下、中书侍郎以及知枢密院事、同知枢密院事,六部尚书的地位极大提高。

元丰改制后六部尚书的次序问题,学界主要有两种观点,一种是以钱穆、朱瑞熙先生为代表的吏户礼兵刑工派,另一种就是宫崎市定为代表的吏户刑礼工兵派。两派之所以会形成不同的意见,主要跟他们的观察视角有关,钱穆先生等人主要从朝会杂压和职官书写的角度出发,而宫崎市定先生主要从职掌繁剧角度加以论述。实际上六部尚书地位到底如何,至今尚没有定论。

今仍从迁转角度出发,来考察六部尚书的地位问题。或许有的人会问,元丰改制前和元丰改制后六部尚书性质完全不同,是否仍可以用迁转的方法讨论呢?答案是肯定的,因为迁出官的高低是一个职官与其他职官最为明显的差异,也最能反映地位的高下,元丰改制前是如此,元丰改制后亦是如此,不会因为职官性质的不同而发生变化,故本部分仍以迁转视角来考察六部尚书次序问题。尚书迁执政数的多寡是地位高低的一种反映,各部尚书所迁执政数越多表明其地位越高,反之亦然。而六部尚书的互迁也能反映六部的地位,一般地位低的尚书迁地位高的尚书,如果某部尚书多由其他尚书迁入,而自身又很少迁为其他尚书,那表明其地位较高,反之亦然。故本部分讨论主要从六部尚书迁执政和六部尚书互迁入手,下面先来探讨六部尚书迁执政的情况。

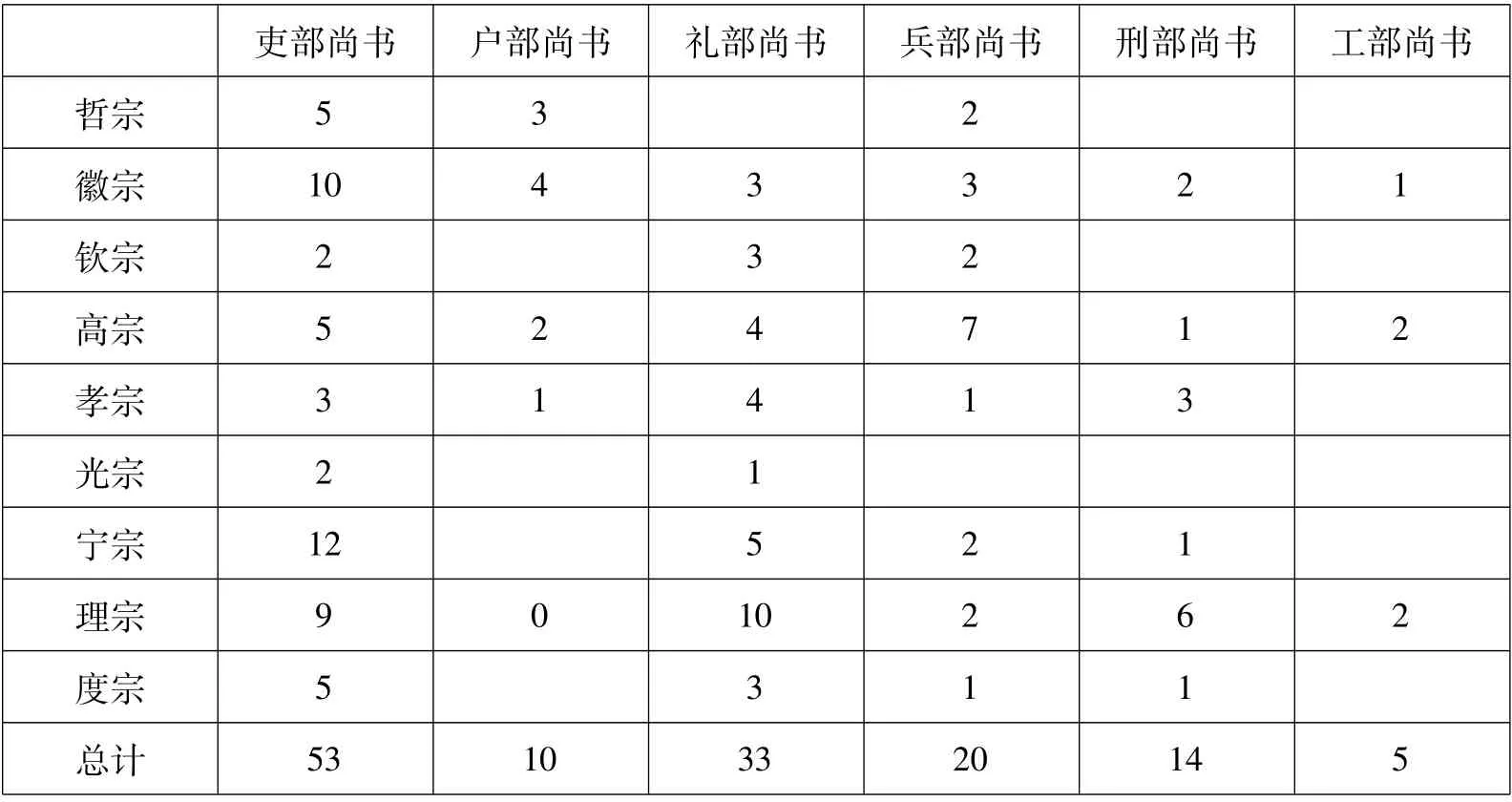

宋代两府执政笼统来讲为枢密院长贰和副宰相的总称,具体包括元丰改制前参知政事,改制后的尚书左右丞、中书侍郎、门下侍郎及参知政事、枢密使、副使、知枢密院事、同知枢密院事、签书枢密院事。下文主要统计元丰改制后六部尚书迁执政的具体人数,以观察六部尚书的地位变迁。六部尚书迁执政具体情况统计如表2。

从表2可知,六部尚书中吏部尚书迁执政人数最多,有53人,占比也最大,大体占39%。其次为礼部尚书33人,大体占24%。再次为兵部尚书、刑部尚书、户部尚书、工部尚书,其迁执政数分别为20人、14人、10人、5人,其占比分别为15%、10%、7%、4%。六部尚书迁执政数从高到低的次序为吏、礼、兵、刑、户、工。各部尚书在政治上的实际地位,应当也是吏、礼、兵、刑、户、工。但是随着政治形势以及职官职掌的变化,六部尚书迁执政人数时有变动。

表2 元丰改制后六部尚书迁为执政表

总体而言,吏、礼部尚书迁执政所占比例较大,跟其职能有关。元丰改制后,吏部是国家行政中枢最主要的构成部分,负责全国数量众多官员的选任、奖惩、升黜及其他事务。吏部尚书是吏部事务总负责人,掌管“选授、封爵、功赏、课最之事,所隶官分掌其事,兼总于尚书验实而后判成”①《宋史》卷一六三《职官志三》,第12册,第3835页。。故吏部尚书的地位可想而知。

吏部尚书位居六部尚书之首,还体现在其所带职名上。《文献通考》云:“官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而别差遣以治内外之事。”②马端临撰,上海师范大学古籍所等点校:《文献通考》卷四七《职官考一》,北京:中华书局,2011年,第1363页。其中职即职名,是用于褒奖儒臣文士的头衔。相对于官与差遣而言,职有其复杂性,主要体现在它既有无吏守、无职掌的贴职,又包括或有具体职事的三馆秘阁馆职。本文所论述的职事官带职名均为无职掌的贴职。元丰改制后,职事官与诸职名逐渐形成一一对应的关系,哲宗元祐年间下诏“内尚书非学士除者,更不带待制,俟二年加直学士,中丞、侍郎、给、舍、谏议非待制除者,通及一年加待制”③李焘:《续资治通鉴长编》卷三七三,元祐元年三月己酉条,第9038页。,就是这种体现。此后贴职与职事官关系进一步固定化,最终形成“宰执资格者带观文、资政、端明学士;侍从资格者带诸阁学士及以次侍从带待制;卿监资格者带修撰、直阁,及京官直秘阁”④赵升:《朝野类要》卷二《贴职》,北京:中华书局,2007年,第45-46页。。六部尚书对应的是诸阁学士,但诸阁学士依其建立时间先后,地位也有差别。据李昌宪、祖慧等人研究,吏部尚书补外带龙图阁学士,其他五曹尚书补外带龙图阁以下诸学士,以示区别⑤李昌宪:《宋代文官帖职制度研究》,《文史》第30辑,北京:中华书局,1988年;祖慧:《南宋文官贴职制度研究》,《文史》第44辑,北京:中华书局,1992年。。龙图阁学士比其他诸阁学士地位都高,由此可知吏部尚书地位高于其他五部尚书。

此外,孙逢吉《职官分纪》所载错误之处,亦可证明吏部尚书居于六部尚书之首。《职官分纪》载“国朝官品令,吏部尚书,正二品;户部尚书,从二品;礼部尚书,从二品;兵部尚书,从二品;刑部尚书,从二品;工部尚书,从二品”①孙逢吉:《职官分纪》卷九,影印文渊阁四库全书本,第923册,台北:商务印书馆,1983年,第232页。。据孙逢吉记载,吏部尚书,正二品,诸曹尚书,从二品,吏部尚书品级高于诸曹尚书。但据李昌宪研究,元丰改制后,吏部尚书仍是从二品,而不是正二品②李昌宪:《宋朝官品令与合班之制复原研究》,第83页。。虽然孙逢吉记载有误,但恰好反映了吏部尚书的地位高于其他五曹尚书。综上所述,吏部尚书位居六曹尚书之首,故其迁执政数远远领先于其他五部尚书。

礼部尚书迁执政位居第二,亦跟其职掌有很大关系。《宋史·职官志》载礼部尚书“掌礼乐、祭祀、朝会、宴享、学校、贡举之政令……三岁贡举,学校试补诸生,皆总其政”③《宋史》卷一六三《职官志三》,第12册,第3853页。。据上所载,礼部尚书所掌之事不仅包括礼仪之事,还包括贡举、学校之政令。贡举、学校是国家选拨人才的重要途径,礼部尚书主管进入官僚系统的两个重要通道,其地位不可谓不重要。研究科举考官的成果也表明,元丰改制前,权知贡举主要以翰林学士充任,权同知贡举主要由知制诰充任,元丰改制后权知贡举主要由吏部、礼部尚书充任④夏亚飞:《宋代科举考官制度研究》,博士学位论文,河南大学历史学院,2016年,第49-68页。。由此可见元丰改制后礼部尚书在某种程度上充当了文士之首的地位,而宋代又是一个极重文词的时代,有文采、懂礼仪的礼部尚书比其他官员就有更多机会参与政治活动,故其迁两府执政数仅低于吏部尚书,表明礼部尚书在六部尚书中地位仅低于吏部尚书。

唐代兵部尚书政治地位远高于礼部尚书,严耕望先生认为“(六部尚书)在政治上实际之地位次序为:吏、兵、户、刑、礼、工。迁官之次序则由工而礼,而刑,而户,而兵,而吏矣”⑤严耕望:《唐仆尚丞郎表》,第19页。。宋前期作为本官的六部尚书地位亦是如此。何以元丰改制后,兵部尚书迁执政数只有20人,比礼部尚书少了13人,这是因为元丰改制后兵部尚书职权与唐代相比有了很大变化。

(唐)尚书置六曹。吏部、兵部分掌铨选,文属吏部,武属兵部。自三品以上官册授,五品以上制授,六品以下敕授,皆委尚书省奏拟。两部各列三铨。曰尚书铨,尚书主之。曰东铨;曰西铨,侍郎二人主之。吏居左,兵居右,是为前行。故兵部班级在户、刑、礼之上。……元丰官制行,一切更改,凡选事,无论文武,悉以付吏部。今本曹(兵部)所掌,惟诸州厢军名籍,及每大礼,则书写蕃官加恩告。虽有所辖司局,如金吾街仗司、骐骥车辂象院、法物库、仪鸾司,不过每季郎官一往耳。名存实亡。⑥洪迈:《容斋续笔》卷一一,北京:中华书局,2005年,第352页。

据上所载可知,元丰改制后唐代兵部尚书所掌武选归并于吏部,兵权则枢密总之,兵部所剩之事则为一些礼仪之事,故兵部尚书较之前地位而言则有大幅度下降。元丰改制后兵部尚书虽然事简职轻,但其迁执政数还能在六部尚书中占据第三位,这主要和其所兼职务有关。兵部尚书、侍郎,因其事简职轻,常兼任临安府知府⑦赵彦卫:《云麓漫抄》卷四,北京:中华书局,1996年,第61页。,临安府知府跟北宋时期权知开封府一样,地位极其重要,是两府执政的主要迁入官。事简职轻的兵部尚书不仅通过兼任临安府知府升任两府执政官,还经常充任地方大员的兼官,借此也能升为两府执政大臣。宋孝宗隆兴二年(1164),虞允文就是以湖北京西制置使、兵部尚书身份升为同签书枢密院事⑧《宋史·虞允文传》,第34册,第11796页。。总而言之,事简职轻的兵部尚书在政治格局中虽不属显要职位,但通过兼任一些重要职务,依然可以维持其地位,故其迁执政数仅次于吏部、礼部尚书。

值得注意的还有户部尚书,户部尚书迁执政总数虽不高,仅高于工部尚书,但在哲宗、徽宗两朝时,其迁为执政数仅次于吏部尚书,只是南宋之后户部尚书少有迁执政者。哲徽钦时期,主管财政的主要机构就是户部,长官户部尚书在丰亨大裕的政治背景下,其地位不可谓不重要,故其迁执政数仅次于吏部尚书。而到了南宋,主管财政的机构就多了起来,中央有宰执提领户部财用,这在某种程度上侵夺了户部的权力。地方总领所的设置也分化了户部尚书的原有职能,日本学者曾我部静雄就认为总领所是南宋出现的新财政机关,“东南三总领所的钱粮并非来自户部的支给,而是在朝廷的许可之下,把本应入于户部的各地财赋分割一部分归于总领所,由总领所加以征收,这样户部的财权又有一部分为总领所所分割”①曾我部静雄:《宋代财政机关的特色》,转引自张星久:《关于南宋户部与总领所的关系:宋代财政初探》,《中国史研究》1987年第4期。。而且孝宗、宁宗时又设国用司凌驾于户部之上,由宰相、参政兼任,进一步分化了户部权力。故户部尚书地位在南宋时期始终不高,其迁入执政数就急剧下降。

刑部尚书、工部尚书地位相对于唐代而言并没有多大变动,两部尚书迁执政人数并未大起大落。但工部尚书迁执政数远低于其他五部尚书,这其中缘由跟工部职掌被侵夺有关。《群书考索》载:“兵部工部官职冗赘……工部所掌营缮百工之事,今营缮之大者归转运司、临安府;小者归修内司。百工有文思院、军器所,而将作、军器监实按临之,亦不过岁时按行,故事士之才者,既无职以自见,而不才者得以滥吹竽于其间。”②章如愚:《群书考索》(续集)卷三三,影印文渊阁四库全书本,第938册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第422页。据上可知,南宋时原属工部负责的营缮之事,大者由转运司、临安府负责,小者归修内司负责;各种器械的制造则由文思院、军器所负责,工部官员只是偶尔例行其事,担任者均为才华不显者。故工部地位相对之前是一落千丈,体现在迁转上就是工部尚书迁执政数远低于其他五部尚书。

以上所论主要利用了从文献中所搜集的官员迁转实例,通过统计分析,依据其迁执政的多少来证明其地位的高低。但中国古代的官僚体制并不是一个纯理性的官僚制,非理性因素在迁转中也往往会起很大的作用。例如徽宗朝的朱谔,据《宋史·朱谔传》载:

六察官弹治稽违,近岁察事多者辄推赏,有侥求之敝。谔乞罢赏,使各安职分,从之。俄兼侍读,徙兵、礼、吏三部尚书。大观元年,拜右丞。居三月卒,年四十……谔出蔡京门,善附合,不能有所建白。既死,京为志其墓。③《宋史·朱谔传》,第32册,第11108页。

从上材料可知,徽宗朝的执政朱谔因依附蔡京而得以升任执政,朱谔的例子虽然表明了私人因素在迁转中的重要影响,但也表明六部尚书的次序确实存在。从朱谔的仕履来看,他先任兵部尚书,后由兵部尚书升任礼部尚书,后由礼部尚书升任吏部尚书,最后才由吏部尚书升任执政。朱谔的仕宦经历表明,六部尚书中,吏部尚书地位高于礼部尚书,礼部尚书高于兵部尚书,这与前面统计的迁转结果完全一致。

相似的例子还有很多,如宁宗朝的执政许及之就是因为阿谀奉承当时的权臣韩侂胄才得以进拟,对此《宋史·许及之传》有详细记载,今引用如下:

宁宗即位,除(许及之)吏部尚书兼给事中。及之早与薛叔似同擢遗、补,皆为当时所予。党事既起,善类一空,叔似累斥逐,而及之谄事侂胄,无所不至。尝值侂胄生日,朝行上寿毕集,及之后至,阉人掩关拒之,及之俯偻以入。为尚书,二年不迁,见侂胄流涕,序其知遇之意及衰迟之状,不觉膝屈。侂胄恻然怜之曰:“尚书才望,简在上心,行且进拜矣。”居亡何,同知枢密院事。当时有“由窦尚书、屈膝执政”之语,传以为笑。①《宋史·许及之传》,第34册,第12042页。

从《宋史·许及之传》可知,许及之能够以吏部尚书的身份拜执政完全得益于韩侂胄。但文中所言“为尚书,二年不迁”也表明,吏部尚书按例大都能升任执政,所以许及之觉得自己二年没有升官就感到委屈,跑到韩侂胄面前诉苦,并做出令当时士大夫所不齿的阿谀奉承之事。许及之因为私人关系得以晋升,也因私人关系而遭罢黜。韩侂胄倒台后,许及之被当时台谏官弹劾,《宋史·许及之传》载:“侂胄诛,中丞雷孝友奏及之实赞侂胄开边,及守金陵,始诡计免行。降两官,泉州居住。”②《宋史·许及之传》,第34册,第12042页。

许及之这类因私人关系而拜执政的事例,非但不能否定六部尚书次序的存在,恰恰能证明六部尚书次序有之。如果许及之未任吏部尚书,如果他不是两年未升任执政,或许他就不会去找韩侂胄。只有所任官职到达一定层次,私人关系才可能起到作用。

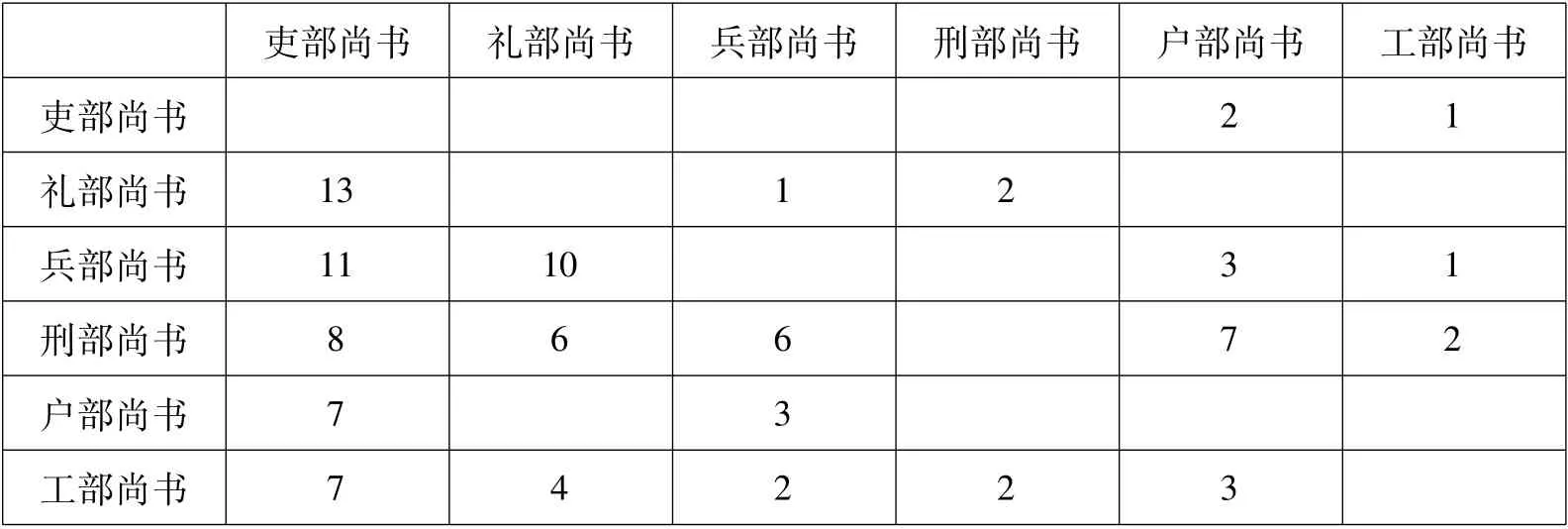

六部尚书地位的变迁不仅表现在迁执政人数上,同时从六部尚书的互迁中,也可看出其地位次序(见表3)。

表3 元丰改制后六部尚书互迁表

从表3的六部尚书互迁表看,吏部尚书基本不迁其他五部尚书,只有2位吏部尚书改任户部尚书,1位吏部尚书改任工部尚书。礼部尚书迁吏部尚书最多,有13人,此外有1位礼部尚书改任兵部尚书,2位礼部尚书改任刑部尚书。兵部尚书以迁吏部、礼部尚书为主,各为11人和10人,另有3位兵部尚书改任户部尚书,1位兵部尚书改任工部尚书。刑部尚书迁吏部尚书、户部尚书、礼部尚书、兵部尚书都有,各有8人、7人、6人、6人,另有2位刑部尚书改任工部尚书。户部尚书迁吏部、兵部尚书分别有7人、3人。工部尚书迁吏、礼、兵、刑、户部各7人、4人、2人、2人、3人。由此可见,各部尚书均以迁吏部尚书为要,迁吏部尚书次序为礼、兵、刑、户、工,此次序恰与各部尚书迁执政次序相同。

总之,元丰改制后,无论是从六部尚书迁执政数来看,还是从六部尚书互迁数来看,六部尚书的次序均为吏、礼、兵、刑、户、工,可谓“殊途同归”。

三、结 语

综上所述,元丰改制前,六部尚书的地位由高到低为吏、兵、户、刑、礼、工,其迁官次序为:由工而礼、由礼而刑、由刑而户、由户而兵、由兵而吏。这套次序来自唐中后期的六部尚书迁转次序,而非唐代官品令中的次序,据此套次序可以补正诸多学术著作中的原有论述。元丰改制后六部尚书的地位为吏、礼、兵、刑、户、工,其迁官此序为由工而户、而刑、而兵、而礼、而吏。这套次序与宋代诸官品令所载的吏、户、礼、兵、刑、工次序不同,这套次序的形成主要得益于六部职掌的轻重,而非六部职掌的繁剧。礼部所掌虽不繁剧,但其所掌贡举、学校极为重要,故其地位也重要。刑部所掌虽繁,但所掌之事并非政治上的大事,故其在政治生活中地位并不突出。兵部虽然事简职轻,但因其所兼职官均为要职,故其地位凭借所兼官职也很重要。南宋时期工部、户部职掌因被其他机构侵夺,故其地位相对北宋而言有所下降。

具体到六部下面所辖诸司情况又有所不同,陆游《老学庵笔记》载:“吏勋封考,笔头不倒。户度金仓,日夜穷忙。礼部主膳,不识判砚。兵部驾库,典了袯袴。刑都比门,总是冤魂。工屯虞水,白日见鬼。”陆游所述大体点明了六部诸司的职掌与忙碌情形,之后又有人将谚语改为:“吏勋封考,三婆两嫂。户度金仓,细酒肥羊。礼祠主膳,啖齑吃面。兵职驾库,咬姜呷醋。刑都比门,人肉馄饨。工屯虞水,生身饿鬼。”①陆游:《老学庵笔记》卷六,北京:中华书局,1979年,第83页。正是由于六部事务忙闲不一,才会产生以上谚语,至于六部诸司的地位如何,则需要进一步地探究。