湖北某矿区地面塌陷机理研究

2020-05-24姜再晨杨荣丰徐卓荣肖宇锋

姜再晨,杨 仙,杨荣丰,徐卓荣,肖宇锋

(湖南科技大学 资源环境与安全工程学院,湖南 湘潭 411201)

矿山开采引发地面塌陷是一种常见的地质环境问题[1-3],塌陷严重时,甚至会诱发其他地质灾害[4],形成灾害链[5-6]。矿区地面塌陷影响因素众多,形成机理复杂。王祥永等[7]研究了平邑县左庄石膏矿区塌陷机理,认为是孔隙潜水携带泥砂流入矿坑发生潜蚀作用,导致了土洞形成、扩大及地面塌陷。李远耀[8]等针对广西合山浅埋煤层开采地面塌陷进行了离散元数值模拟研究,研究了采空区顶板破坏与地表变形之间的关系。陈龙龙等[9]对程潮铁矿东区塌陷机制进行了研究,认为地下采矿是诱因,地质条件的内因,二者共同作用导致了大理岩及围岩蚀变带中首先出现塌坑,进而导致岩体折断,最终形成地面塌陷。由上述研究可知,矿区地表塌陷与矿区工程地质水文地质条件,以及采矿活动均是密不可分的。

近年来,湖北大冶某矿区为减小环境影响,先后施工了两期帷幕注浆工程[10]。但随着矿山开采,二期帷幕施工后,距离矿区较远的区域出现新的地面塌陷,对农田、交通、水利等均造成了不同程度的影响,且塌陷还有持续扩展的趋势。因此,亟需查明区内塌陷的致灾机理及发展趋势,提出切实可行的治理措施,为地方减灾防灾工作提供理论依据及技术支撑。为此,作者等对该矿区进行了地面调查、物探等工作。

1 塌陷区地质概况

1.1 地形地貌

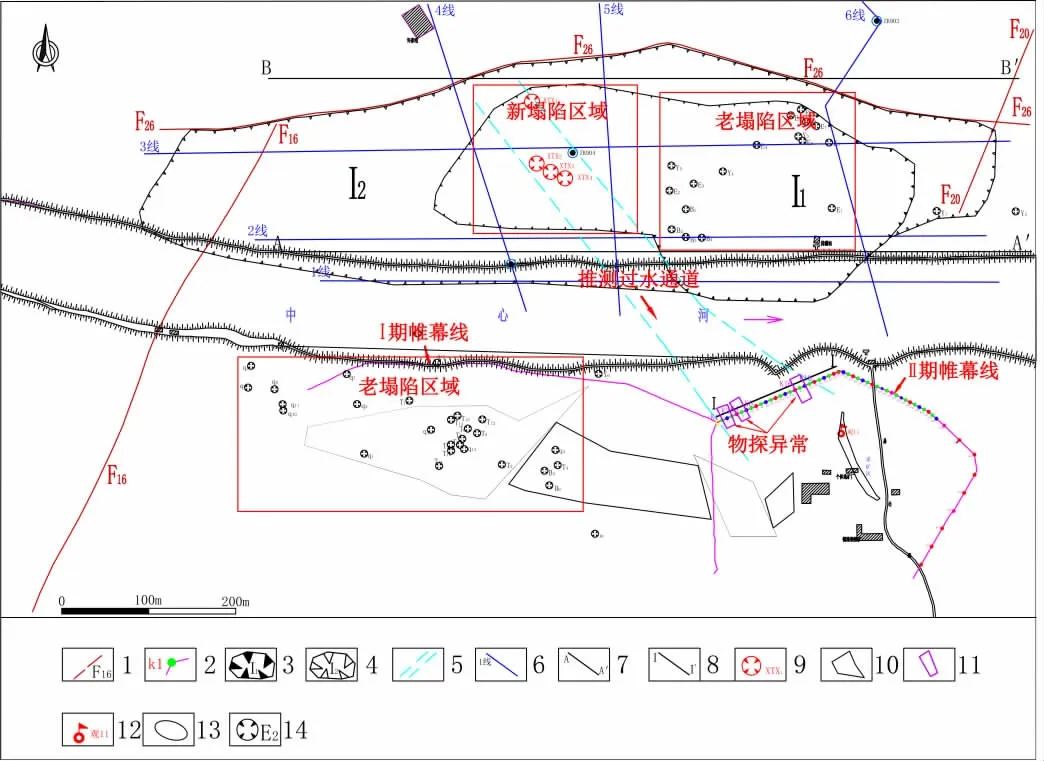

塌陷区位于某湖盆地貌区中心,地面标高约19~22 m。区内地势平坦,区内人工灌溉沟渠发育,塌陷位于农田中,北侧为居民区,房屋分布紧密,南侧为河流(图1)。

1.2 地质构造

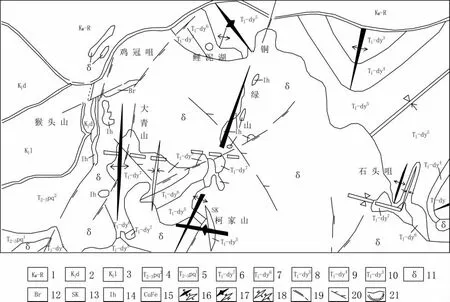

塌陷区地处扬子陆块IV 级构造单元大冶凹褶断束,大冶复式向斜南翼,阳新侵入体西北端。北西西向(近东西向)构造控制三叠纪大理岩和岩体的分布,为本区主要的构造格架。因受北东向构造叠加的影响,接触构造产状轴向南东倾斜。塌陷区多分布于接触带附近(图2)。

塌陷区主要发育三条断层:F20、F16、F26(图1)。

图1 塌陷区平面图Fig.1 Plan of the collapse area

图2 塌陷区构造地质图Fig.2 Structural geological map of the collapse area

F20断层:展布在工作区东部,是新华夏系区域压扭性断裂,走向15°~20°,倾向东南,倾角70°~85°。

F16断层:展布在工作区西部,走向30°,倾向北。

F26断层:展布在工作区北部并在西侧切割断层F16,其上盘为白垩纪~古近纪砂砾岩,下盘为大冶群大理岩。走向近东西,倾向北,倾角78°。根据以往钻孔揭露,该断层破碎带岩溶发育,在断裂破碎带处揭露一个高4.53 m 的串珠状溶洞。

1.3 地层岩性

根据钻孔揭露,塌陷区内均被第四系湖积黏土、粉质黏土和人工堆积等覆盖,岩性主要为中下三叠大冶组白云岩、灰岩、白云质灰岩,均已变质为大理岩。现由新至老分述如下:

(1)第四系:主要由湖积腐植土、黏土、粉质黏土、少量砂砾石及人工堆积(废渣)等组成。覆盖于大理岩之上,南部与东部覆盖与岩浆岩之上。厚约9~14 m。

(2)白垩系:主要由砂砾岩组成。分布于矿区西部,厚约12.8 m。主要由土红、砖红、黄褐及黑色硅质岩、燧石和大理岩砾石组成,并见有少量赤、磁铁矿砾石。砂砾岩之上覆盖第四系黏土层,下伏三叠系中下统大冶组白云岩、灰岩。

(3)三叠系:区内见中下三叠统大冶组白云岩、灰岩、白云质灰岩。根据岩性划分为大冶组的第一、第二岩性段,已变质为大理岩。主要分布在矿区北部。向东与金湖接触带之大理岩连成一片,并延伸至石头咀;向西可与鸡冠咀的大理岩相连。

塌陷区岩浆岩活动频繁,侵入岩和喷出岩广泛分布。附近出露的岩浆岩属燕山期阳新复式岩体外围的小岩体(铜绿山岩体),岩性主要为花岗闪长岩和花岗闪长斑岩,花岗闪长岩与大冶组大理岩的接触构造为本区主要的控矿构造。

1.4 水文地质条件

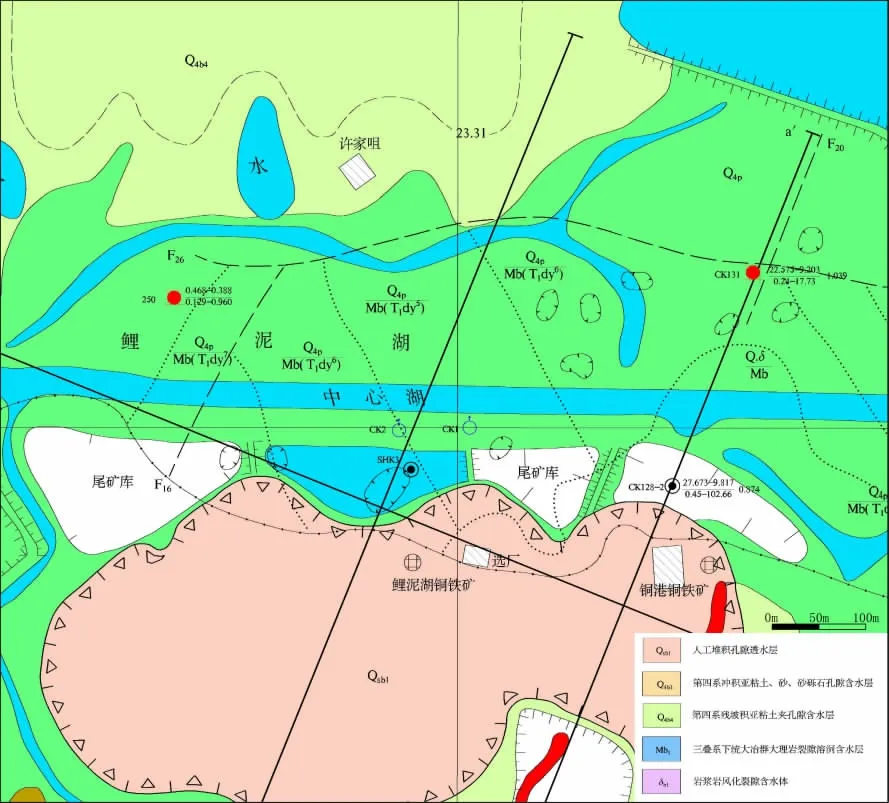

塌陷区内地下水可分为新生界松散孔隙水,中生界残坡积孔隙水、岩浆岩风化裂隙水、三叠系碳酸盐岩岩溶裂隙水。北部为碳酸盐岩含水岩组,南部为岩浆岩隔水岩组,水文地质条件属岩溶充水矿床、复杂类型。

根据塌陷区含水层、隔水层分布特征,塌陷区西部桃花咀矿区与塌陷区之间的白垩系下统碎屑类和岩浆岩组成了塌陷区西部隔水边界;塌陷区南部铜绿山岩浆岩体构成了塌陷区的南部隔水边界;塌陷区北部下白垩统、上白垩统~古近系碎屑岩组成了塌陷区北部隔水边界(图3)。

图3 塌陷区水文地质简图Fig.3 Hydrogeological map of the collapse area

图4 新塌陷坑(XTX1-XTX4)Fig.4 New collapse(XTX1-XTX4)

2 地面塌陷基本特征

该区历史塌陷主要集中于矿区中部及河堤东北部(图1),并于近期在河堤北部发生新的地面塌陷(图1)。新发塌陷坑平面形态呈“圆形”、“椭圆形”、“条带状”,塌陷坑大小不一(图4),塌陷区域范围长约73 m,宽约67 m,面积约4891 m2,平均深度约4~6 m。其中,出露落水洞的塌陷坑部分直径约31 m,深约14.3 m。塌陷坑有面积扩大、深度增加的趋势,存在地表水倒灌现象,地面塌陷正处于发展趋势,持续发生地面塌陷的可能性较大。

3 地面塌陷机理分析

3.1 岩溶塌陷内因分析

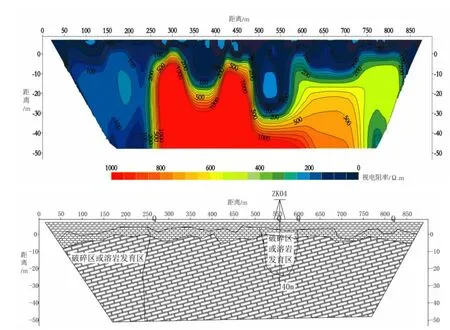

由物探成果图可以看出(图5),塌陷发生在第四系覆盖型大理岩分布区,上部地层为第四系冲洪积层,厚15 m 左右,中部为松散砂砾层,底部为大冶组大理岩,具备岩溶塌陷的地质条件。根据物探成果,可推测该区内碳酸盐岩基岩面呈现出高低不平,碳酸盐岩顶面起伏差异较大,说明基岩面遭受地表水溶蚀、冲蚀较为剧烈,局部区域形成了高低不平的溶沟、溶槽等。以往钻孔资料揭示,部分区域有溶洞发育。

塌陷区一带第四系松散层具多元地质结构,其上部为冲湖积相的黏土层,下部为结构松散的冲积砂砾石层;且砂砾石层构成大理岩的顶板,砂砾石含水层与大理岩含水层水力联系紧密,具统一地下水面。随着矿山的开拓、大理岩水位下降及水力坡度的增大,地下水对结构松散的砂砾石层将产生强烈的潜蚀能力,易产生塌陷。综上,区域内第四系覆盖层下方碳酸盐岩中岩溶发育,这是形成本区地面塌陷的内在原因。

3.2 岩溶塌陷外因分析

铜铁矿于2014 年8 月开始进行帷幕注浆工作,2016 年6 月Ⅰ期施工完毕,2019 年初Ⅱ期施工完毕。施工完毕后,水文试验揭示帷幕注浆工程发挥了作用。但近期的新发塌陷,说明该区域水动力因素再次发生了变化,导致了塌陷的产生。因此,有必要论证帷幕注浆后矿山疏排水情况。

图5 高密度电法勘探3线推断解释剖面图Fig.5 The inferred interpretation profile for high density electrical exploration of the line 3

由于塌陷区域及矿区水文地质条件复杂,岩溶裂隙发育,帷幕注浆属地下隐蔽工程,对岩溶裂隙的揭露不一定全面。加上矿区生产爆破震动等因素影响,帷幕注浆很难完全堵水。根据天然电场选频法Ⅰ—Ⅰ′测线成果图(图6)可见,如F0-F6 频率探测在测点9-12、14-20、30-32 处动态信息明显,对应说明Ⅱ期帷幕k1~k3、k4~k6、k16~k18 存在异常(图1),揭示有地下水泄露情况。同时,矿区整体水位呈持续下降趋势,如,位于异常区帷幕里侧(属矿区)的观测孔11(图1)因采矿活动的影响,水位变化较大,2017 年1 月至近期水位下降了51.3 m。根据现场勘查河床河堤底部未发现裂缝及沉降,河流水位未有明显下降。据此推测,物探揭示的Ⅱ期帷幕三个泄露点与塌陷区地下裂隙相连形成地下水过水通道(图1),但该过水通道未与地表河流产生连通,未明显影响地表水体水位情况。由于采矿及疏排水引起的地下水由港堤北岸新发塌陷区域向矿区流动在一定程度上是存在的,当矿山强烈疏排水时,改变了地下水水动力条件,地下水流通过地下过水通道进入矿坑,引起地下水流速和坡降增大,使上覆表土层及岩溶裂中的充填物受到水流潜蚀、冲刷和掏空作用,使溶洞顶部土体失去了自然平衡而产生塌陷。这是形成本区地面塌陷的外在原因。

3.3 塌陷机理分析

目前,学术界对于塌陷成因主要有潜蚀论[11]、真空吸蚀[12]、潜蚀~真空吸蚀[13]、振动论与液化论[14]等不同观点。对于岩溶区地面塌陷,我们不能将不同影响因素割裂开来,大部分岩溶地面塌陷是上述综合因素共同作用的结果[15-20]。

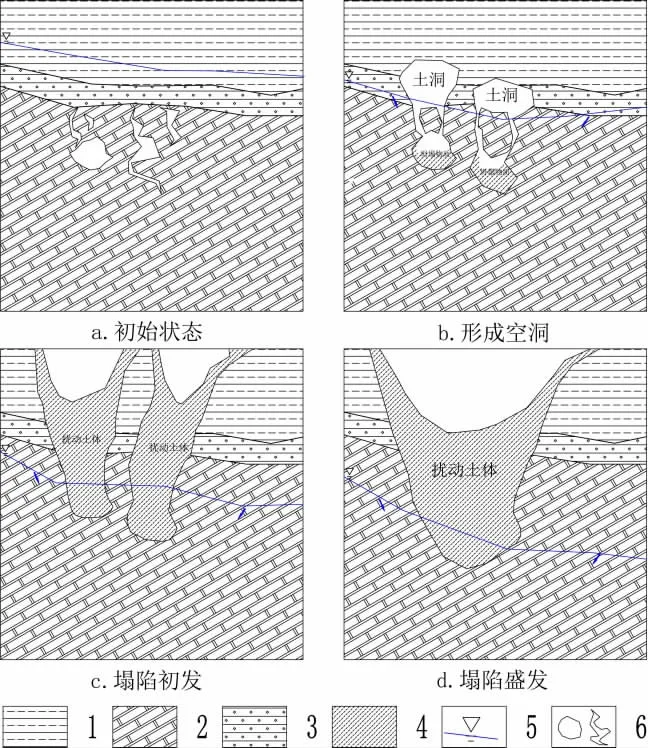

根据区内岩溶发育条件、地下水动力条件、疏排水因素综合分析,区内上覆土层力学性质较差,容易受地下水侵蚀破坏;区内碳酸盐岩基岩面高低不平,受地表水溶蚀、冲蚀严重,从而形成的溶洞、溶沟为地面塌陷提供了物质储存及运移空间(图7a);随着矿山的疏排水,地下水随着漏水点连通过水通道导致塌陷区水位下降及水力坡度的增大,地下水对结构松散的黏土层及砂砾石层产生强烈的潜蚀能力,从而形成空洞(图7b);进入溶洞的砂砾石随着地下水疏干等径流沿溶洞、溶隙、断层堆积,随着空洞不断增大造成塌陷(图7c),相邻的塌陷坑随着水动力条件继续变化,最终连成大规模塌陷(图7d)。

图7 某矿区地面塌陷成因机制示意图Fig.7 Mechanism of ground collapse in a mining area

4 塌陷发展趋势及防治对策

4.1 塌陷发展趋势

目前在岩溶塌陷较易发区内,根据岩溶埋藏条件,岩溶发育程度、地下水赋存以及推断的地下水过水通道等因素,进一步圈定两个易发塌陷区:I1、I2(图1)。

I1:分布在新塌陷区中部、河堤北部,东边以第四系与下伏三叠系大冶组地层界线为界;西边以第四系与下伏三叠系大冶组地层界线为界;南边以大理岩与岩浆岩接触带为界。

I2:分布在河堤西北部。该区历史上发生多次塌陷,塌陷发生频率较高。

根据历史资料,河床内曾发生过塌陷,不排除今后地下水急剧变化情况下港堤及河床会发生塌陷。

4.2 塌陷防治对策

(1)矿区应尽快完善帷幕,根据物探揭示的异常,封堵过水通道,缩小疏干漏斗扩展,阻滞矿区外侧水流入矿坑,从而限制矿区外侧水动力条件增大。

(2)塌陷产生后,应及时回填塌陷坑,以防塌陷灾害扩大。塌陷坑的回填可采用块石、碎石、砂及黏土,尽可能的按反滤层的要求进行回填,地表应铺设2~3 m 厚的黏土,并以碾压夯实。

(3)严格控制开采深度,保持采坑水位在合理水平,缓慢排水,合理控制各阶段水位降低强度,防止塌陷范围继续扩大。

(4)加强塌陷区周边的河流量和周围矿山及设施的宏观巡视监测工作,对港堤等区域进行监测。启动地质灾害群测群防系统,在塌陷影响范围及周边树立警示牌,划定危险范围,禁止村民进入危险区。同时根据地面塌陷多发时段,定期不定期的进行预报,以利提前采取防卫措施,减少灾害损失。

5 结论

(1)本区新近塌陷主要集中于河堤北部地势低洼的水田、冲沟附近,随着地质条件的发展及开采等生产活动的影响,不排除塌陷坑进一步发展的可能。

(2)区域内第四系覆盖层下碳酸盐岩中岩溶发育,这是形成本区地面塌陷的内因;止水帷幕中三个泄漏点与地下裂隙连通形成过水通道,矿山开采疏排水造成塌陷区地下水流失,这是形成本区地面塌陷的外因;在内外因素共同作用下,地下水流失,地表结构松散的黏土层及砂砾石层产生潜蚀,形成空洞,并不断增大导致塌陷,这是本区地面塌陷的机理。

(3)矿区应根据物探揭示的异常,尽快完善帷幕,封堵过水通道;及时回填塌陷坑,防止灾害扩大;未来矿业活动中,应严格控制开采深度,缓慢排水,合理控制各阶段水位降低强度,控制单次放炮炸药量和爆破延时间距;加强该区域巡检及地面变形监测,启动地质灾害群测群防系统。