武汉市某三甲医院针灸科DRG入组情况分析及探讨

2020-05-23殷人易

殷人易 彭 朗 张 瑶 王 飞 余 芳

1武汉市第一医院, 武汉, 430022; 2湖北省中医院, 武汉, 430074

诊断相关分组(Diagnosis Related Groups ,DRG)的应用是我国公立医院改革中的重要一环[1],众所周知,DRG在世界范围内的发展演化是一个不断本土化、差异化的过程[2]。而在我国,中医药在医疗卫生行业的地位是不可忽视的,我国的DRG本土化过程也应将中医药因素考虑在内[3],但是在现有DRG评价体系下,如针灸等中医疗法无法得到体现和补偿[4],国内文献也鲜有关于DRG与中医疗法的研究报道。为厘清在现有DRG体系下针灸等中医疗法对入组情况的影响,以武汉某三甲医院针灸科2018年DRG入组数据为例,进行研究分析。

1 资料与方法

1.1 研究对象

以武汉市某三甲中西医结合医院DRG数据为研究对象,对其针灸科2018年入组数据情况进行分析。该医院为华中地区较大的中西医结合医院,其针灸科医疗服务能力及样本量一定程度上可以反映该地区针灸科收治病人情况。

1.2 研究方法

分析该针灸科2018年所有病例在DRG系统中的入组分布情况,将其主要病组的时间与费用消耗指数与同一医疗机构内西医类科室的数据做对比,并对比2016至2018三年间其DRG主要指标的变化情况。DRG系统采用某软件公司提供的DRG住院医疗服务检测与分析系统V3.0.1,分组器为CN-DRG。

1.3 编码标准

病案首页统一采用ICD编码国家临床版:诊断编码为ICD-10疾病编码(国标临床版),手术与操作编码为ICD-9-CM-3手术操作编码(国标临床版1.2)。

2 结果

2.1 入组病例概况

2018年该院针灸科所有住院病例共计2934例,其中女性1706(58.1%),男性1228(41.9%),年龄63.49±15.61岁,平均住院日14.6天。病例组合指数(Case Mixed Index, CMI)0.84,DRG组数102,时间消耗指数1.18,费用消耗指数1.00。

2.2 入组例数占比前70%组别分析

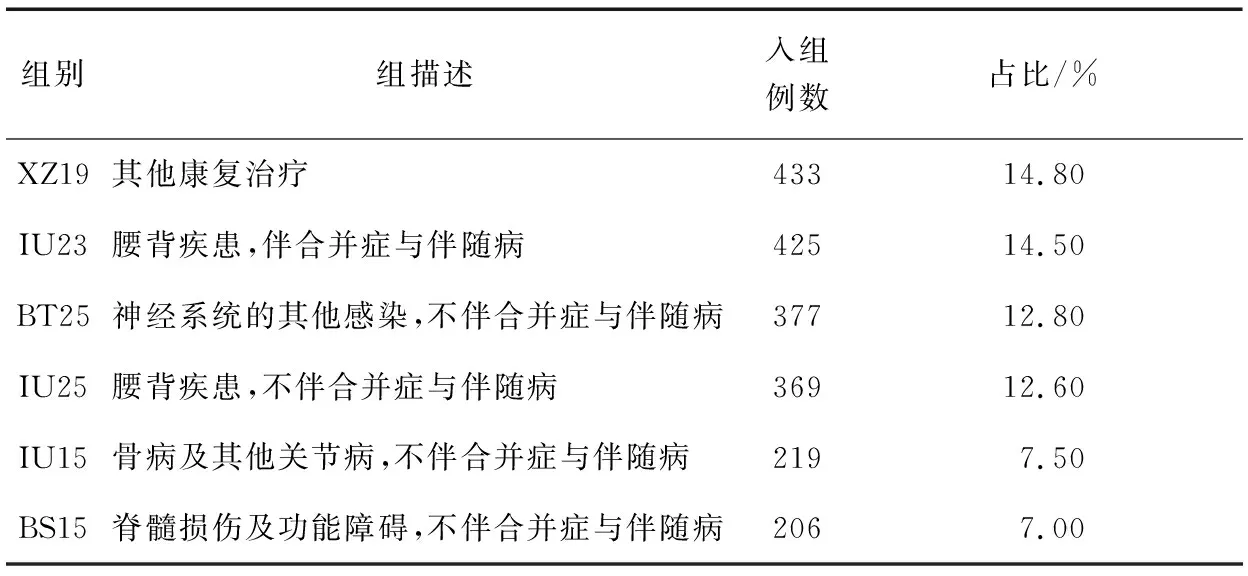

该针灸科主要收治颈肩腰腿疼痛且无手术指征的病例,以及带状疱疹性后遗神经痛、面神经炎等病例,入组例数占比前70%的组别详情见表1。

表1 入组例数占比前70%的组别

2.3 针灸科典型DRG病组特点分析

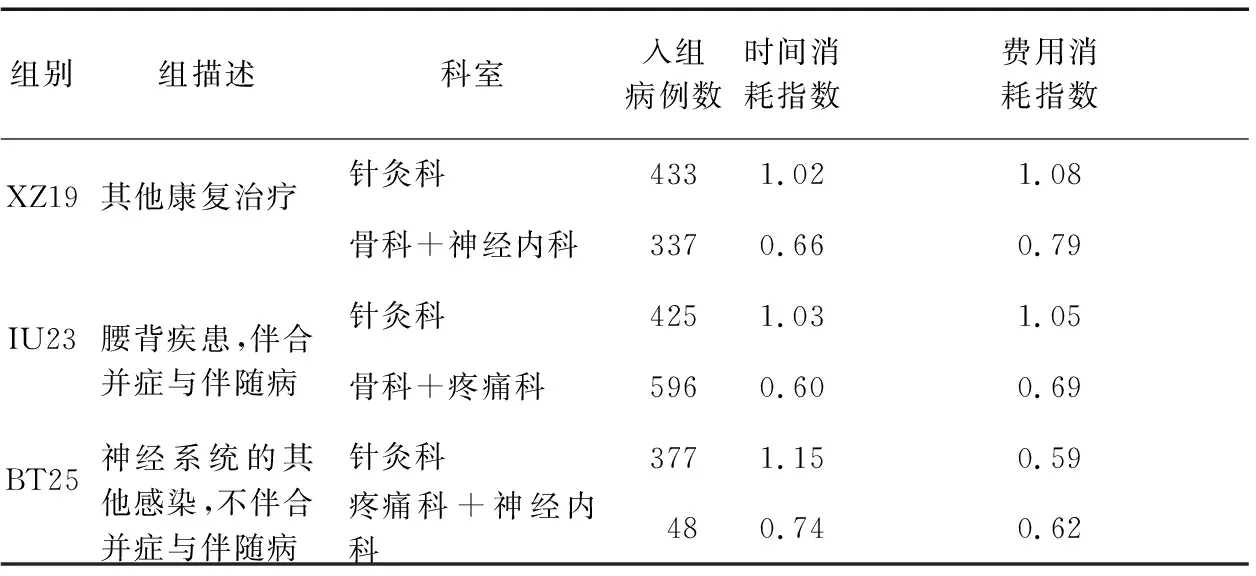

以表1中前三位的病组(XZ19、IU23、BT25)为例分析:其中“其他康复治疗组(XZ19)”(病组权重0.66,低风险)入组病例主要病种为颈椎病,与西医科室中入组该组较多的(主要包括神经内科、骨科)相比较,时间及费用消耗指数均高于西医科室;“腰背疾患,伴合并症与伴随病(IU23)”(病组权重0.83,低风险)入组病例主要病种为腰椎间盘突出,与西医科室中入组该组较多的(主要包括疼痛科、骨科)相比较,时间及费用消耗指数均高于西医科室;“神经系统的其他感染,不伴合并症与伴随病(BT25)”(病组权重1.17,低风险)入组病例主要病种为带状疱疹性神经根炎,与西医科室中入组该组较多的(主要包括疼痛科、神经内科)相比较,时间消耗指数高于西医科室,而费用消耗指数略低于西医科室。详见表2。

表2 针灸科主要组别数据与西医科室对比

2.4 应用DRG管理后近三年数据对比

该医院于2016年开始试行应用DRG参与科室评价,综合比较近三年该针灸科DRG核心指标情况,可见其CMI、DRG组数及总权重稳步上升,时间消耗指数持续明显降低,而其费用消耗指数在1左右,并未明显高于西医科室平均水平,低风险及中低风险死亡率均为零(表中省略)。详见表3。

表3 该针灸科应用DRG管理后近三年数据对比

3 讨论

3.1 针灸科收治病种符合中医疗法特点

针灸科主要收治颈肩腰腿疼痛且无手术指征、带状疱疹性后遗神经痛、面神经炎等病例,这些病种西医保守治疗效果有限,另一方面,DRG系统对出院病例的判定并不包含疗效,也不会关注患者主观症状的改善和生活质量的提高。由此可以认为,针灸等中医疗法确实满足了部分西医疗效欠佳的患者群体的医疗需求,而且在某些病种上,中医疗法表现出了“简、便、廉、宜”的特点,如从带状疱疹性神经根炎患者进入“BT25”组的病例来看,针灸科出院病例在费用消耗指数上低于西医科室保守治疗法同类病例,但时间消耗指数高于西医科室,这符合中医疗法的优势特点。

3.2 现行DRG体系未反映针灸等中医疗法的特点

从本研究结果来看,针灸科在某些病种费用上高于西医类科室,但考虑到中医疗法在这些病种上的疗效特点,不能简单地认为针灸科提供的医疗服务在时间和费用上的效率更低。究其原因,一方面是CN-DRG中未对中医疗法做任何判定,此类病例实际上进入了西医的保守治疗组,而将以针灸等中医疗法为主要治疗方式的病例分入这些组是不合适的。另一方面,针灸科对此类患者的治疗往往是在西医保守治疗基础上加用中医治疗,而非单纯使用中医治疗,因此导致费用相对增高。

3.3 DRG评价对中医诊疗行为有引导作用

从该针灸科近三年DRG数据来看,其按照现行DRG系统的评价对自身进行了调整,时间与费用消耗指数均有不同程度的降低,这说明针灸科在医疗服务效率方面确实有提高的空间,但也可能导致医疗服务质量下降,医生可能通过减少中医治疗的量或辅助用药的使用来降低费用和时间消耗指数,这种引导作用对于中医药事业的发展是否积极有待进一步探讨。

4 建议

当前国家大力发展中医药事业,鼓励中医非药物疗法的应用,在医疗服务定价层面也对针灸等中医疗法予以支持。而中医疗法在现行DRG系统中却未予反映,制定反映中医药的DRG调整方案实有必要。建议如下:

第一,考虑到中医病名复杂且难以统一[5],将中医病名纳入的DRG分组器规则可行性较低,故可保持现有DRG系统分组规则及命名不变,而增设中医疗法补偿规则,如在病例首页中增加关于中医疗法费用占比的字段,针对某些特定的非手术治疗病组,当其中医疗法费用占比达到一定水平后,则予以相应的权重加成,以达到鼓励中医药发展的目的。

第二,在现有DRG分组器规则不变的前提下,可尝试在DRG组中增设中医类分组,如遴选一部分中医优势病种,增设相应“某疾病中医疗法组”若干,并要求病案首页操作栏填写特定中医类治疗项目,且排除手术操作疗法和西医药物疗法后方能进入此组,但其组别权重设定应谨慎研究,如严格限定本组病例仅可使用纯中医疗法,则其权重设置应低于西医保守治疗同类疾病的权重;若不做此限定,而设置为“某疾病中西医结合治疗组”,则其权重设置应略高于西医保守治疗同类疾病的权重。

第三,由于DRG分组的是基础诊断和手术操作,因此只有诊断和治疗方式对病例资源消耗和治疗结果影响显著的病例才适合应用DRG评价,如长期康复病例等医疗费用消耗与其诊断和治疗方式关联并不紧密的情况则并不适用。事实上美国早在上世纪80年代就发现了这一问题,为此美国对长期康复病例研发了资源利用分组(Resource Utilization Groups,RUGs)[6]。同理,纯中医疗法病例的费用消耗也可能无法用现行DRG系统评价,譬如,中医骨伤应用手法复位、小夹板、中药外敷等治疗对某些西医需采用手术的病例取得了相当的疗效,而当前DRG分组完全未将此类治疗方法考虑在内,自然也不可能合理地分组。对于此类独具特色的纯中医治疗病例,是否可以考虑开发独立的支付系统是一个值得思考的问题。

综上所述,中医药因素在当前CN-DRG评价体系下未得到体现,下一步可从鼓励中医药发展、体现中医药特色、引导中医药合理诊疗的角度对DRG评价体系进行调整与修正,从而更好地实现中医药事业与医保支付改革的协调发展。