灰土挤密桩处理地基的浸水试验及湿陷性评价

2020-05-21

(山西科汇工程质量检测有限公司,山西 太原 030013)

引言

湿陷性黄土是一种特殊性质的土,其土质较均匀、结构疏松、孔隙发育完整。在未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小;但在一定压力下受水浸湿时,土结构会迅速破坏,产生较大的附加下沉,强度迅速下降。灰土挤密桩是湿陷性黄土地区地基土处理最为常用的一种方法,因其具有造价低廉、施工简单、易操作、施工速度快等优点,在我国湿陷性黄土地区被大量使用。

本文以山西省晋中市某高压变电工程为例,通过现场浸水试验确定灰土桩复合地基剩余湿陷量的测试值,综合判定地基的湿陷处理结果,总结灰土桩处理后湿陷性黄土地基的评价方法。

1 场地地质

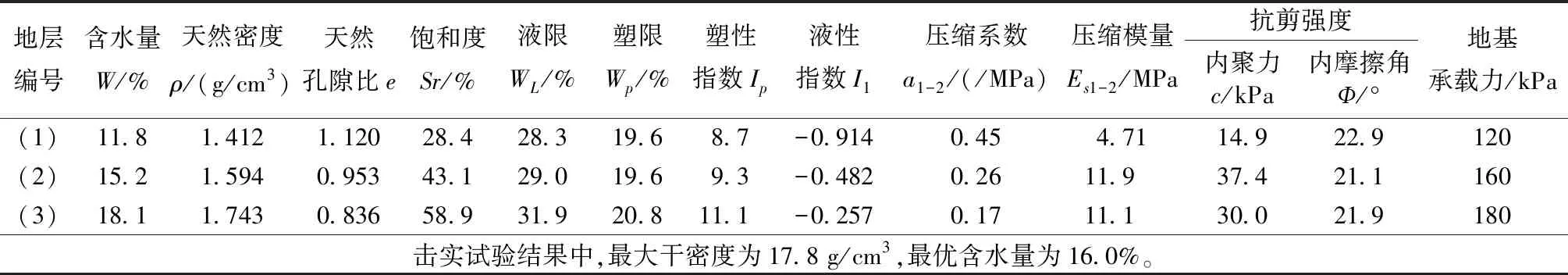

变电站地貌上属黄土丘陵区,站址地基土以上更新统黄土(粉土)(Q3eol)及中更新统黄土(粉土)、黄土(粉质黏土)(Q2eol)为主,地基土在17.0 m深度范围内主要为3层。各土层物理力学性质指标见表1。

表1 各层地基土物理力学性质指标

地基土的(1)层黄土(粉土)各项物理力学性质相对较差,具有湿陷性,湿陷起始压力为20~66 kPa;(2)层黄土(粉土)各项物理力学性质相对较好,但也具有湿陷性,湿陷起始压力为50~190 kPa;(3)层黄土(粉质黏土)为非湿陷性土层。湿陷性土层厚度为6.1~11.7 m,自重湿陷量Δzs=95.2~259.5 mm;总湿陷量Δs=700.0~997.6 mm,该场地属于Ⅲ级自重湿陷性黄土场地。

2 地基处理与湿陷性检测结果

场地为Ⅲ级自重湿陷性黄土,地基处理采用灰土挤密桩,设计有效桩长为6.5~12.2 m,桩距为0.88 m,直径为0.4 m,以等边三角形梅花形布桩,采用锤击沉管灰土挤密桩,桩孔内材料为3∶7灰土,压实系数≮0.97,湿陷性应全部消除,处理后的复合地基承载力不应<250 kPa。

该工程经灰土挤密桩进行地基处理后,现场进行了探井分层取样,测定桩间土的湿陷性、压缩性、干密度和桩体的干密度等参数。检测结果表明,局部区域桩间土尚有湿陷,(Ⅰ区)Δs=148.0 mm,Δzs=38.0 mm;(Ⅱ区)Δs=264.5 mm,Δzs=59.0 mm,达不到设计全部消除湿陷性的要求。

3 浸水试验方案

3.1 试区设计

浸水载荷试验选择2组,试区1布置在Ⅰ区,试区2布置在Ⅱ区。采用两桩复合地基载荷试验,承压板为矩形,尺寸为1.49 m×0.9 m,面积为1.34 m2,承压板下铺为100 mm的中砂找平,试区长度和宽度应≮承压板尺寸的3倍,取6.5 m×4.5 m的长方形,深度为0.5 m,坑底铺设为100 mm的碎石,在坑内布置14个渗水孔,孔径为150 mm,孔深为10 m,孔内填充为3~5 cm的碎石,含泥量<1%。

3.2 试验方法

试验方法同复合地基静载荷试验。每加一级荷载前后均读记承压板沉降量1次,以后每0.5 h读记1次。当1 h内沉降<0.1 mm时,即加下一级荷载。等加载至250 kPa稳压,沉降稳定后,试区内昼夜浸水,试区内水头始终保持在300 mm以上。在浸水过程中,自行加载稳压,量测承压板在恒压下的附加下沉量,恒压稳定后,在浸水条件下再分级加荷至500 kPa。

3.3 观测点布置

浅标点是用来测量试区内的自重湿陷变形量。在试区底部设置浅标点10个。浅标点的布置如图1所示。

3.4 观测项目与现场测试

浸水过程中及停止浸水后一段时间内,需对试验场地不同位置的沉降量、裂缝、注水量以及浸水影响范围进行观测和测量。

图1 试坑浅标点布置

3.5 试验终止条件

试验终止条件如下:

(1)湿陷稳定标准:浸水过程中始终保持试区内的水头高度在300 mm,至地层湿陷稳定后停水,湿陷稳定标准为最后5 d的平均湿陷量<1 mm/d。

(2)停水后终止观测条件:试区停止浸水后,当出现连续5 d的平均沉降量≯1 mm/d时,终止观测。

4 试验结果分析

两组复合地基浸水静载荷试验均是浸水前,加荷至1倍设计荷载,即250 kPa。下沉稳定后,向试区内昼夜浸水,连续浸水13~15 d,桩间土已达饱和状态,坑内水头保持≮300 mm,附加下沉稳定后,加荷至500 kPa。由浸水试验得到的结果如下。

4.1 地基处理后在设计荷载作用下的剩余湿陷量

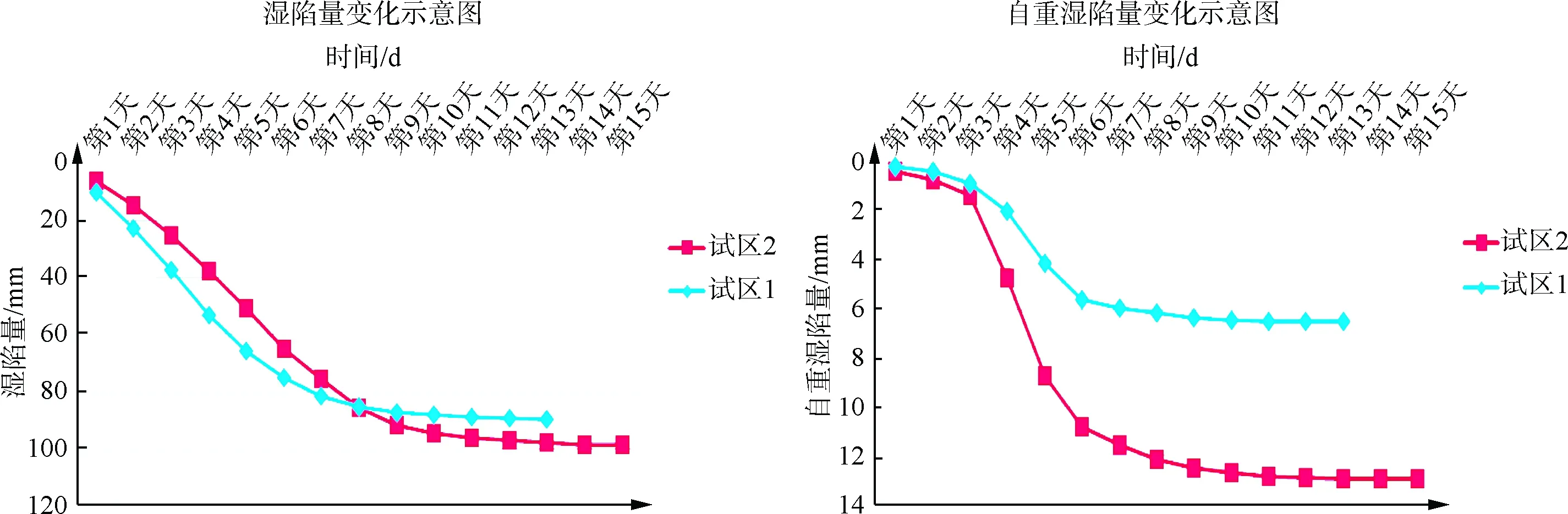

两组复合地基浸水静载荷试验,在设计荷载下(250 kPa)湿陷量统计如图2所示。

图2 湿陷量结果统计

第一组复合地基浸水静载荷试验(试区1),历时13 d,最后5 d的剩余湿陷量平均值为0.93 mm/d,<1.0 mm/d,达到湿陷稳定条件,总剩余湿陷量为98.93 mm,<150 mm。

第二组复合地基浸水静载荷试验(试区2),历时15 d,最后5 d的剩余湿陷量平均值为0.86 mm/d,<1.0 mm/d,达到湿陷稳定条件,总剩余湿陷量平均值为89.75 mm,<150 mm。满足GB 50025—2018《湿陷性黄土地区建筑标准》第6.1.4条第2款乙类建筑要求。

通过现场观察两个试区周围地面在浸水试验期间未产生地面裂缝,试区坑内地面自重湿限量为6.49~12.98 mm,说明地基处理后自重湿限量较小。

两组复合地基浸水静载荷试验说明,复合地基在250 kPa压力下,产生沉降达89.75~98.93 mm,满足规范要求,但附加沉降较大。

4.2 湿陷量对比分析

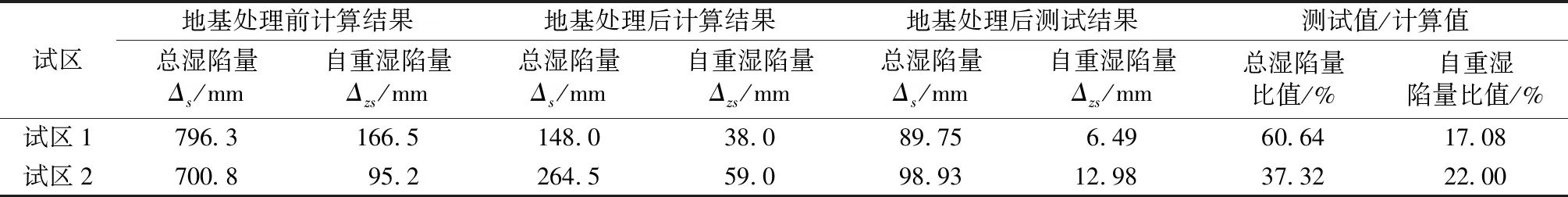

地基处理前、后由室内土工试验计算的湿陷量与现场浸水试验测得的湿陷量对比结果见表2。

表2 湿陷量对比

该工程用灰土桩处理后的剩余湿陷量测试值是室内试验计算值的37.32%~60.64%,自重湿陷量测试值是室内试验计算值的17.08%~22.00%。

5 结语

通过此次试验可知,灰土挤密桩复合地基剩余湿陷量及自重湿陷量测试值较计算值小,说明用GB 50025—2018《湿陷性黄土地区建筑标准》方法计算灰土桩的剩余湿陷量偏于保守。另外,在评价灰土桩处理后的地基湿陷性时,应考虑到桩体灰土的置换效果。