新型冠状病毒肺炎影像学诊断指南解读

2020-05-19

(1.河北大学附属医院CT/MRI诊断科,河北 保定 071000;2.首都医科大学附属佑安医院影像科,北京 100069)

由中华放射学会传染学组组织国内41位专家反复推敲修改保证了《新型冠状病毒肺炎影像诊断指南(第一版)》及时上线。随着对疫情的不断认识,诊疗方案的不断更新,2020年3月3日《新型冠状病毒肺炎影像诊断指南(第二版)》也进行了及时跟进。本指南的制定内容涵盖了此次疫情相关影像的诸多方面,包括新型冠状病毒肺炎影像诊断与鉴别诊断的重要特征、影像成像技术、影像工作者的防护、影像科的感控等方面。本指南适用于全国不同层级医疗机构对新型冠状病毒肺炎的影像学诊断参考,期望能为疫情一线的医务人员提供全方位参考与指导。新型冠状病毒肺炎是由新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2)引起的以肺部炎症性病变为主的疾病,还可引起肠道、肝脏和神经系统的损害和相应症状[1-2]。冠状病毒为RNA病毒,根据血清型和基因组特点分为α、β、γ和δ 4个属,此次病毒为β属的一种新型冠状病毒[3],有包膜,颗粒呈圆形或椭圆形。人群普遍易感,主要传播途径是飞沫和接触传播,气溶胶和消化道等传播途径尚待明确。病毒对紫外线和热敏感,56 ℃ 30 min、乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒,氯己定不能有效灭活病毒[4]。2020年1月12日WHO暂定将引发武汉肺炎疫情的新型冠状病毒命名为2019新型冠状病毒(2019-novel coronaviruses, 2019-nCoV)。2020年2月8日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制成员决定将新型冠状病毒感染的肺炎暂命名为“新型冠状病毒肺炎”,简称“新冠肺炎”,英文名为“novel coronavirus pneumonia”,英文简称NCP。2020年2月11日,WHO总干事谭德塞在瑞士日内瓦宣布,将新型冠状病毒感染所致的疾病命名为COVID-19,同时,国际病毒分类委员会宣布新型冠状病毒命名为SARS-CoV-2,意为严重急性呼吸综合征相关病毒-2型。2020年2月22日,国家卫生健康委员会宣布将新型冠状病毒肺炎统一称为COVID-19。第七版诊疗指南同时对临床疑似病例及临床确诊病例[4]进行了详细阐述。因新型冠状病毒肺炎胸部影像学表现具有一定特征性,《新型冠状病毒肺炎影像学诊断指南》[5]给临床工作提供诸多依据。

1 推荐成像方法

1.1 胸部X线检查

X线成像虽方便快捷,但因图像重叠影响,对病变的显示、检出病变的敏感性及特异性均较低,易出现漏诊。普通 X 线检查不推荐作为首诊的影像检查,仅适用于基层医院及危重型患者的复查。

1.2 胸部CT检查

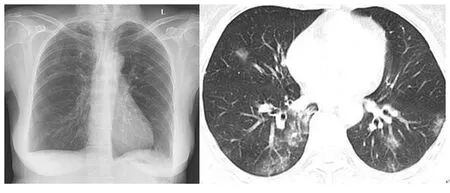

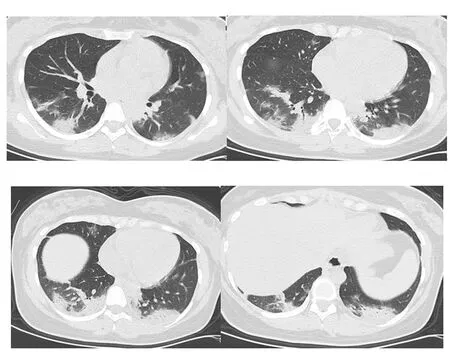

胸部CT检查是呼吸系统疾病最常见、最重要的影像学检查手段。COVID-19疑似患者或病毒核酸阴性,首选胸部CT平扫(如患者1,63岁,女性,CT检出病变明显高于普通X线,见图1),普通患者及重症推荐使用,重症期(危重症)患者在条件允许的情况下也推荐使用。

左图为普通X线;右图为CT平扫。图1 患者1胸部普通X线与CT平扫

2 影像分期表现

依据COVID-19发生、发展及结局,其影像学表现可分为早期、进展期、重症期(危重症)和转归期。不同分期影像表现有重叠。

2.1 早期影像学表现

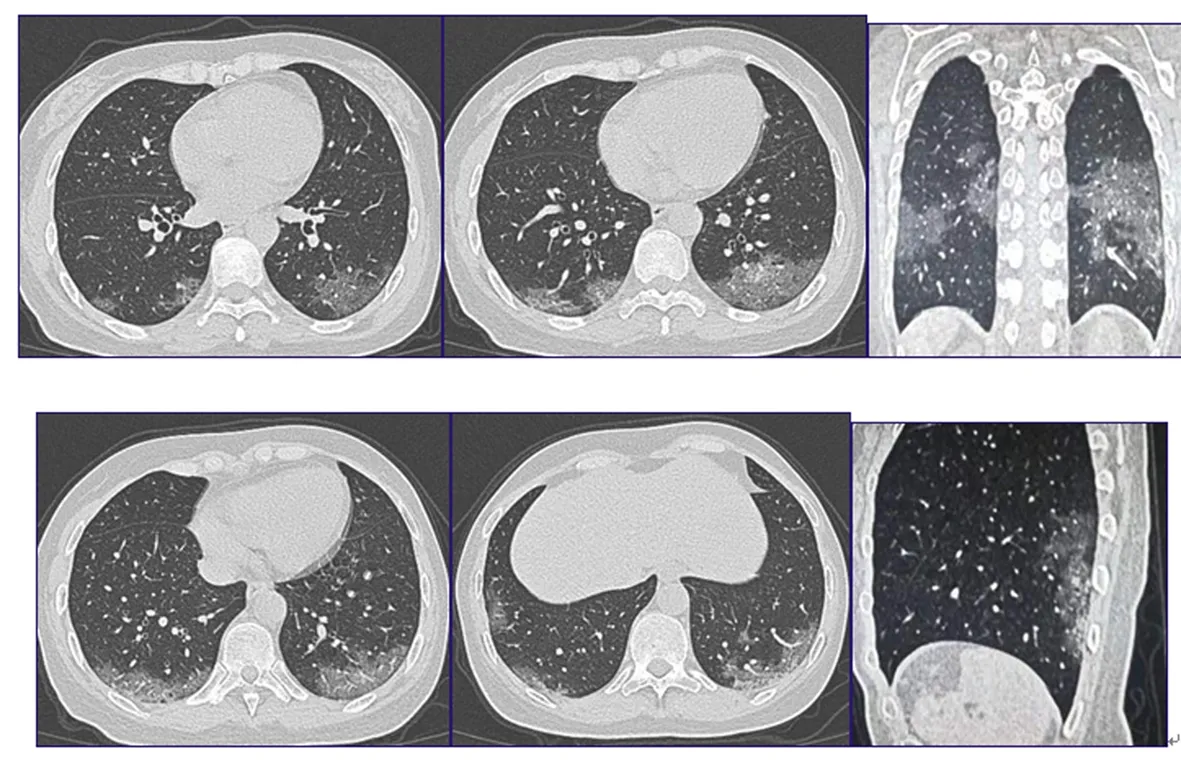

(1)病灶分布:多位于肺外周或胸膜下,下肺多见。(2)病灶数目:常为双肺多发病灶。(3)病灶密度:①密度不均;②磨玻璃密度影(ground-glass opacity,GGO)多见[6-8],其内可见增粗血管及厚壁支气管穿行(如患者2,女,56岁,发热2 d,无咳嗽,体温最高37.3 ℃,曾外地旅游,同武汉人同行,双肺下叶胸膜下多发GGO,其内可见增粗血管及厚壁支气管穿行, 见图2),伴有或不伴有局部小叶间隔网格状增厚;③实变范围小且局限,其内可见充气支气管征;④GGO多单独存在,也可与实变同时存在。(4)病灶形态:不规则形、扇形多见,也可见片状或类圆形病灶,病灶一般不累及整个肺段。(5)其他表现:无肺部其他疾病者,未见纵隔和淋巴结肿大,未见胸膜增厚和胸腔积液。

图2 患者2 CT平扫及冠状位、矢状位

2.2 进展期影像学表现

病灶分布区域增多,胸膜下分布为主,可累及多个肺叶。部分病变范围融合扩大,密度增高,呈不规则状、楔形或扇形,边界不清,散在多灶性、斑片状甚至是弥漫性,可多灶融合成大片,呈双侧非对称性。支气管血管束增粗或胸膜下多灶性肺实变软组织密度影(如患者3,男,56岁,实验室检查白细胞 7.33×109/L。双肺多发斑片及片状影,双侧非对称,胸膜下多灶性肺实变影,见图3),病灶进展及变化迅速,短期内复查形态变化大,可见充气支气管征。部分病例均为GGO,通常无胸腔积液,极少数伴纵隔及肺门淋巴结增大。进展期往往病情进展变化快,要积极处理,警惕急性呼吸窘迫综合征的发生。

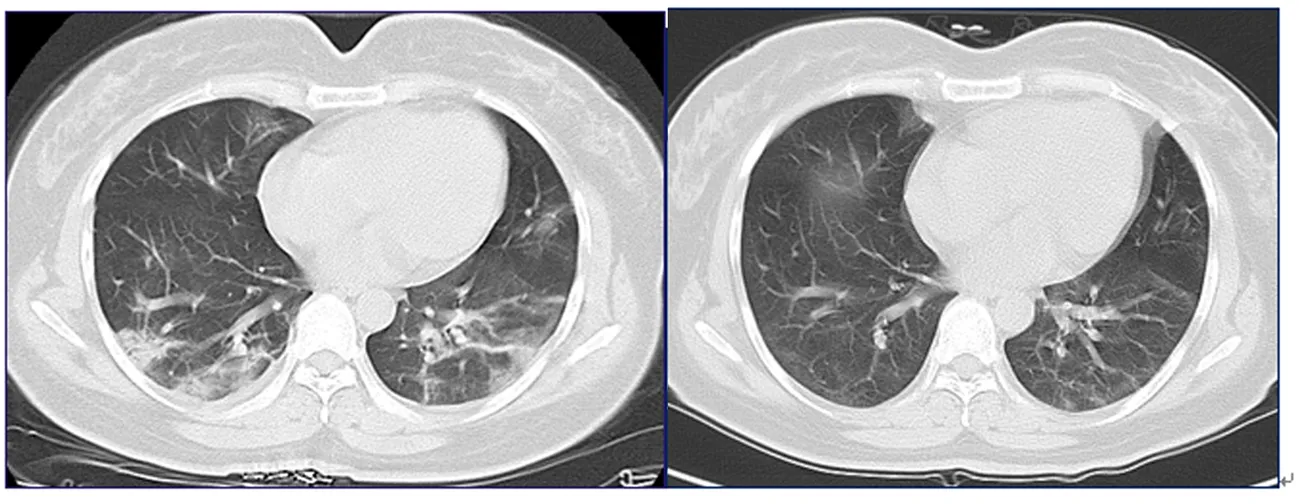

2.3 转归期影像学表现

多见于肺炎发病后的1周左右,病变范围缩小,密度减低,肺实变灶逐渐消失,渗出物被机体吸收或者机化,病变可完全吸收,部分残留索条影。转归期机体的防御功能逐渐增强,肺脏逐渐恢复其自身的结构和功能,体温下降,干咳减少,肺功能改善,影像表现变化一般晚于临床症状改善,部分病例转归期病灶范围增大,或出现新的病变。如患者4,女,30岁,因“发热、咳嗽5 d”入院,久居武汉,实验室检查白细胞 3.19×109/L。病变范围缩小,密度减低,肺实变灶逐渐消失,大部分病变完全吸收,部分残留索条影,见图4。

图3 患者3 CT平扫

左图为发病第5天;右图为发病第12天。图4 患者4不同发病时间CT平扫

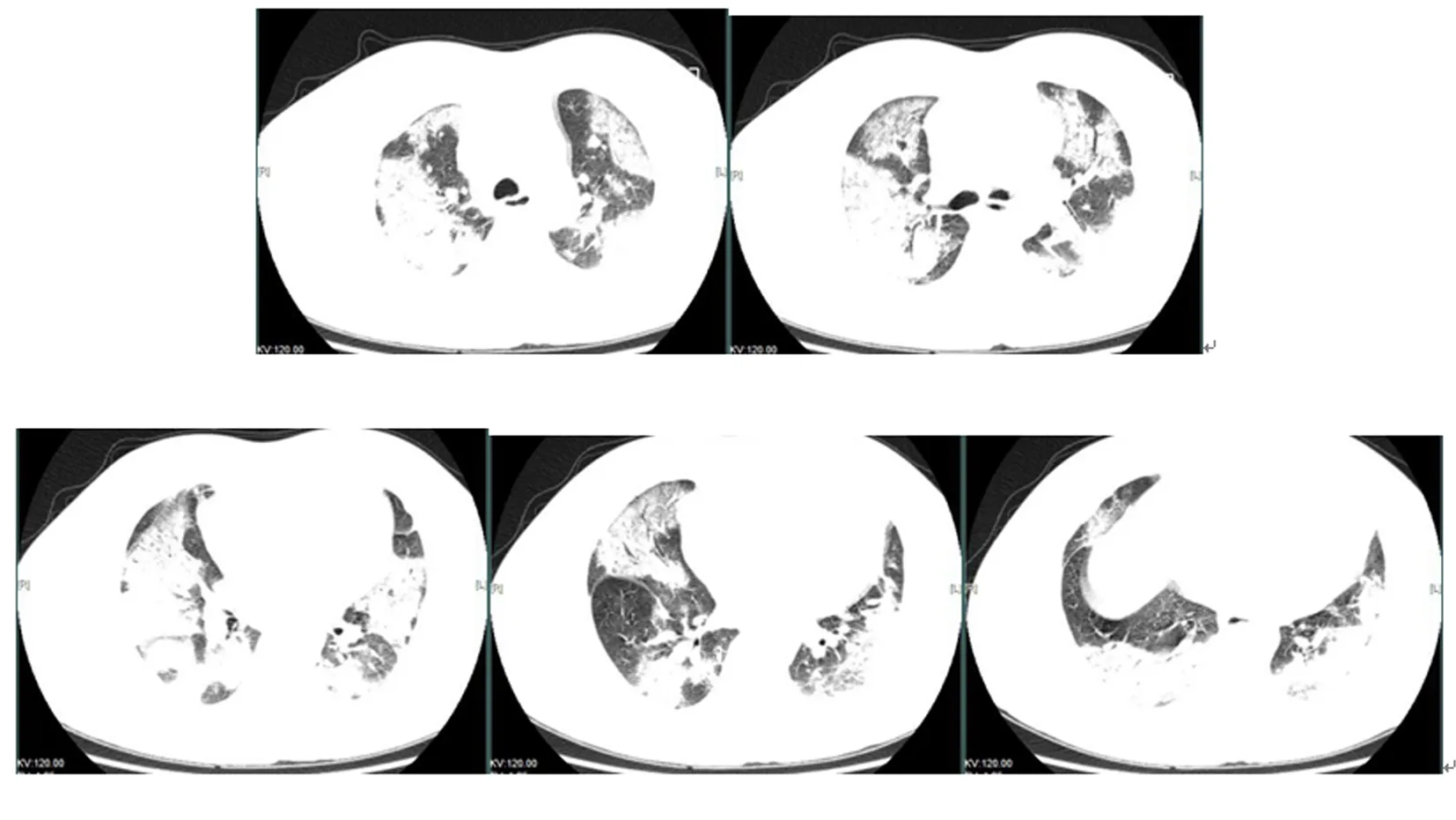

2.4 重症及危重症肺炎影像学表现

双肺弥漫性病变,少数呈“白肺”表现;48 h病灶范围增加50%,病变以实变影为主,合并GGO,充气支气管征,多发条索状阴影。部分病例影像表现变化不明显但临床症状呈进展表现,多见于合并其他疾病患者。如患者5,男,42岁,因“咳嗽、咳痰、发热6 d,气促1 d”入院,实验室检查白细胞2.86×109/L。双肺弥漫性病变,以实变影为主,内可见充气支气管征,见图5。

3 特殊人群影像学表现

3.1 婴幼儿

婴幼儿一般发病率低,多表现为轻型或普通型。DR表现病变初期多无异常发现,漏诊率高,可表现为支气管炎或细支气管炎;进展期可表现为肺野局限性或团块状影,以外带为主,无特异性。HRCT表现:(1)轻型可正常,普通型表现为肺单发或多发斑片状或GGO;(2)沿支气管束或背侧、肺底胸膜下分布为主,可见充气支气管征;(3)可以合并或不合并肺小叶间隔增厚,胸腔积液少见;(4)进展期新旧GGO范围增大开始实变。如患者6,1岁1个月,男,轻型。患儿10 h前无明显诱因出现发热,体温39 ℃,伴流涕,患儿奶奶确诊新型冠状病毒感染,后患儿疾病控制中心新型冠状病毒检测阳性。见图6。

图5 患者5胸部CT平扫

左图为普通X线;右图为CT平扫。图6 患者6胸部普通X线与CT平扫

3.2 儿童及青少年

儿童及青少年症状及影像学表现轻,多为轻型或普通型。HRCT表现肺内多发斑片影,多为肺外带,呈GGO改变,其内见细网格影。部分病灶可融合成大片状,常双肺受累,亦可单侧。少有重症及危重症。如患者7,男,4岁,因“发热,咳嗽5 d”入院,其父于武汉打工,9 d前自武汉返家。普通型,患儿实验室检查白细胞5.30×109/L,新型冠状病毒核酸检测阳性。右肺下叶多发局灶性GGO,左肺下叶片状实变影。见图7。

图7 患者7 胸部CT平扫

3.3 妊娠期

妊娠期女性发病率低。影像学表现基本同成年人。普通型者HRCT多表现为肺内多发斑片影,多位于肺外带,呈GGO现,其内见细网格影。部分病灶可融合成大片状,常双肺受累,亦可单侧。重症及危重症基本双肺受累,病变由GGO融合进展为大片状实变;多发,内可见充气支气管征,小叶内间质受累时呈蜂窝状改变,胸腔积液和纵隔淋巴结肿大少见。如患者8,女,26岁,孕28周,因发热就诊,最高体温38.5 ℃,新型冠状病毒核酸检测阳性。双肺斑片及片状影,胸膜下为主,部分实变,其内可见充气支气管影,见图8。

图8 患者8胸部CT平扫

3.4 老年人

老年人因抵抗力差,同时多伴有基础疾病,病情容易进展成重型及危重型。影像学表现基本同前。如患者9,男,72岁,实验室检查白细胞 2.2×109/L。左肺下叶可见斑片状GGO(图9的左图),GGO从肺外周向中央进展,累及多个肺叶(图9的右图)。

图9 患者9胸部CT平扫

3.5 合并基础疾病者

具有基础疾病患者,特别是老年人,影像学以间质性病变为突出表现。预后差,且死亡率高[9-10]。

普通型者HRCT表现:双肺片状网格状小叶内间隔增厚或GGO,以双肺下叶为著。可伴有少量胸腔积液。重型及危重型者双肺弥漫性网格状小叶间隔增厚,伴有小叶间质内实变时呈蜂窝状改变,常有散在斑片状及片状GGO及实变影,实变内可见充气支气管征,可伴一侧或双侧胸腔积液。如患者10,女,65岁,居住于武汉,因“右上腹疼痛1周”入院,体检发现胆囊结石20+年,高血压20+年,糖尿病2年。双肺多发片状GGO,累及多个肺叶,局部实变,内见充气支气管征。见图10。

图10 患者10 胸部CT平扫

4 诊断标准及鉴别诊断

4.1 影像诊断标准

本病主要依据流行病学史、临床表现、实验室结果及影像学表现等予以诊断。

4.1.1 临床疑似病例

发热患者(体温超过37.3 ℃)同时具有以下流行病特征之一:(1)发病1~2周内具有武汉居住或旅行史,或与确诊病例、疑似医学观察期病例接触史;(2)发病1~2周内生活或工作于聚集性发病环境;(3)有如下临床表现之一,咳嗽、无痰或少痰、乏力、肌肉酸痛、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头晕、胸闷、气短;(4)实验室检查有下列特点之一,白细胞计数正常或稍异常、淋巴细胞或嗜酸性细胞计数减低、CRP增高或CRP和PCT均增高、转氨酶增高、轻度低蛋白血症、轻度贫血等。

4.1.2 影像学疑似病例

临床疑似病例且影像学检查发现有如下特点之一:(1)单发或多发胸膜下斑片状GGO、内见增粗血管及厚壁支气管影穿行、伴有或不伴局部小叶间隔增厚(如患者11,女,40岁,实验室检查白细胞 1.94×109/L),见图11;(2)基础疾病多、自身状态差老年患者,双肺弥漫性网格或蜂窝样间质改变,以双肺下叶为著;(3)青壮年突发高热寒战、双肺多发或弥漫GGO,伴小叶间隔增厚或少许胸膜下实变,实变中见充气支气管征;(4)突发高热患者双肺单发或多发大片或节段性实变、内见充气支气管征;(5)持续发热(体温大于38 ℃)3 d以上,双肺内病灶呈现2种以上影像特征改变,肺内病灶新老不一,伴或不伴一侧或双侧胸腔积液。

4.1.3 影像学诊断病例

影像疑似病例3~5 d后复查CT和/或胸部平片发现有以下阳性结果之一:(1)原有胸膜下斑片状GGO范围增大向肺野中央推进(如患者12,男,51岁,因“乏力1周,食欲差、咳嗽2 d,发热1 d”入院。患者入院后第2、4、6天检查示GGO逐渐向肺野中央推进,见图12);(2)原有GGO范围增大、密度增高,和/或局部小叶间隔增厚,和或其内出现厚壁支气管影,和/或原有胸膜下GGO实变,和/或肺野内出现新GGO;(3)原有实变范围增大、伴或不伴周围GGO,和/或其他区域有新增GGO或实变;(4)原有GGO实变,和/或新出现实变、伴有一侧或两侧胸腔积液;(5)原有肺部多态性病变任何一种范围扩大或数量增多。

图11 患者11胸部CT平扫

图12 患者12胸部CT

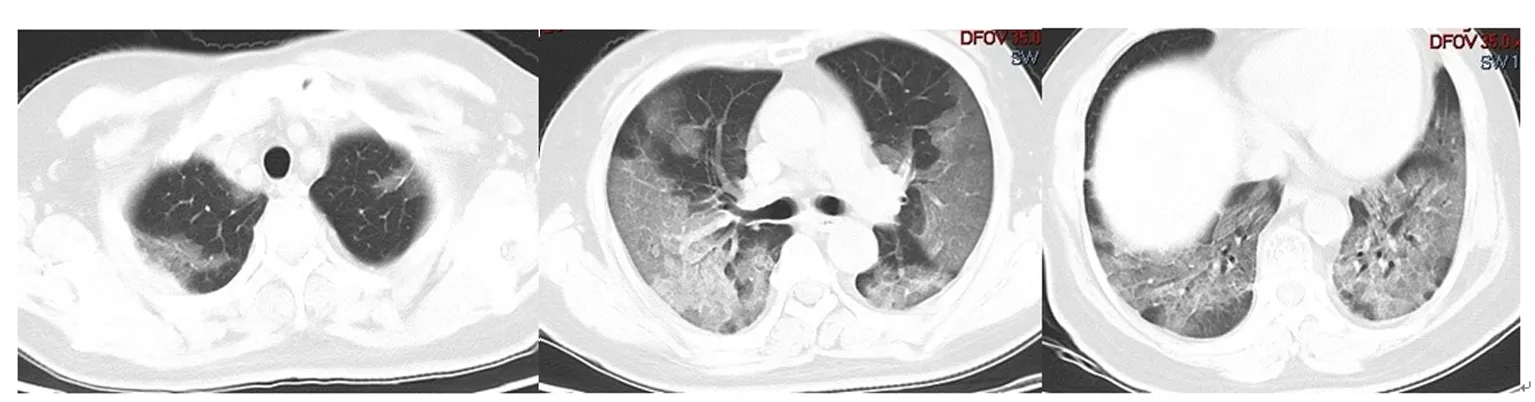

4.1.4 影像确诊病例

影像诊断病例同时具备痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等标本实时荧光RT-PCR检测COVID-19核酸一次阳性,和/或二代基因测序证实2019nCOV,即可确诊。(如患者13,男,43岁,因“发热5 d、咽痛、咳嗽2 d”入院,白细胞 6.37×109/L,中性粒细胞百分比 73%,CRP 87.6 mg/L。患者入院后第3、5、7天检查示GGO范围增大,并逐渐向肺野中央推进,见图13)。

图13 患者13入院当天、第3天及第7天CT

4.1.5 儿童和婴幼儿新型冠状病毒感染的肺炎诊断指南补充

疑似病例诊断标准中流行病学强调家庭成员有患病史,患病儿童或婴幼儿与家庭患病成员有密切接触。疑似病例诊断标准中临床表现任意2条,关于影像学表现,推荐X线胸片为首要检查手段。X线胸片诊断敏感性不高,可能会漏诊肺部感染病灶。因此,必要时为了明确诊断建议采用低剂量肺部CT检查,而且有报道肺部CT扫描出现GGO[11]。

4.2 鉴别诊断

4.2.1 与其他病毒性感染肺炎鉴别

(1)人流感及副流感病毒肺炎:双肺多发实变影、GGO和线状分枝样影,与细菌性肺炎有时难以鉴别。部分患者可见中央小叶结节伴支气管壁增厚。(2)甲型流感病毒肺炎:单侧或双侧GGO改变,伴或不伴实变影,沿支气管血管束分布或胸膜下分布。(3)禽流感病毒肺炎:单发、多发或弥漫的GGO病变,可伴实变。常见假性空洞、气腔形成、淋巴结肿大、小叶中央结节。随着疾病进展,可见空洞及胸水。(4)重症急性呼吸综合征:单侧或双侧的GGO病变,局限性单侧或双侧实变,或两者兼有。GGO病变中可见小叶间隔增厚及碎路石征。少见空洞、钙化、网格或结节,少见淋巴结肿大和胸水。(5)中东呼吸综合症冠状病毒肺炎:双肺胸膜下和基底部分布为主,以GGO病变为主,可伴实变。可见不同程度胸腔积液。(6)腺病毒肺炎:双肺多灶性GGO病变伴斑片状实变影,可以出现类似细菌性肺炎的叶段性分布趋势。儿童可导致肺不张,常见右上肺。(7)人偏肺病毒肺炎:双侧多发、不对称的斑片状GGO改变、小叶中央结节和多发实变。进展过程中可出现肺实质受累并导致间质肺疾病和纤维化。(8)呼吸道合胞病毒肺炎:小叶中央结节(50%)、含气实变影(35%)、GGO(30%)、支气管壁增厚(30%)。分布于肺中央区或周围区,呈双侧不对称分布。(9)巨细胞病毒肺炎:多表现为双肺弥漫性边界不清的斑片状GGO,小叶间隔增厚。

4.2.2 与病毒以外感染性肺炎鉴别

(1)支原体肺炎:儿童常见,小叶中心结节、毛玻璃影、实变等,支气管壁增厚,细支气管树芽征,肺门淋巴结肿大。(2)细菌性肺炎:多无上呼吸道感染的前驱症状,咳脓性、血性或铁锈色痰,实验室检查白细胞数增高,影像学多表现为叶段或亚节段性实变,用抗生素治疗效果好。

4.2.3 与非感染性肺部病变鉴别

(1)隐源性机化性肺炎:典型表现双侧胸膜下斑片样、大片GGO或实变影,内有充气支气管征,部分病变中可见中央GGO、边缘环形或新月形实变影呈反晕征,可游走,少数有肺门、纵隔淋巴结肿大,胸腔积液等表现。(2)急性嗜酸性细胞肺炎:弥漫性、GGO密度影和微结节浸润(在轻度病变中,病变呈散在,局限性分布),而胸腔积液并不常见。外周血液或支气管肺泡冲洗液中嗜酸性粒细胞显著增高。(3)过敏性肺炎:双肺片状或弥漫GGO、小叶中央结节、马赛克及呼气相气潴留,慢性期肺细网状影及牵拉支扩,有接触及职业暴露史。

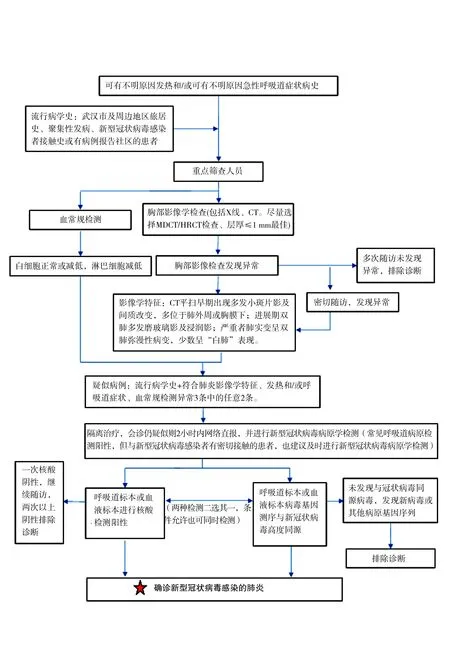

5 诊断标准流程图

COVID-19诊断有标准,流程规范,如图14[1]。

图14 COVID-19诊断标准流程

6 总结

COVID-19具有以下特点:(1)传播性强,隐匿性高;(2)核酸检测特异性高,但敏感性差;(3)凸显出影像技术对新型冠状病毒感染肺炎的优势,无创、敏感、早期发现;(4)只要流行病学支持,影像阳性,就必须隔离按照疑似处理;(5)CT亚毫米扫描筛查弥补核酸检测阴性、临床表现不典型及隐匿症状的患者,尽量避免漏诊误诊。本指南可帮助一线医务工作者提高对新型冠状病毒肺炎的影像学识别、诊断和鉴别能力,具有专业临床指导意义。