河南许昌长葛市佛耳岗汉墓发掘简报

2020-05-19河南省文物考古研究院许昌市文物考古研究管理所

□河南省文物考古研究院 许昌市文物考古研究管理所

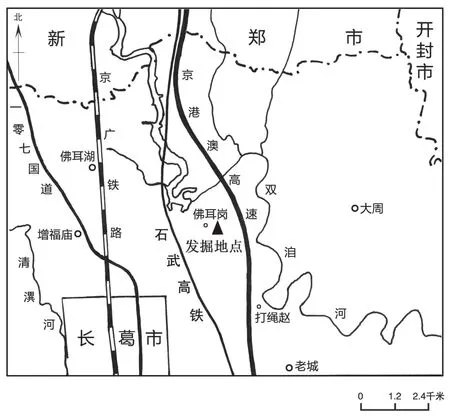

2018 年 10 月,为配合河南建科百合长葛装配式建筑智能生产基地项目建设,许昌市文物考古研究管理所受河南省文物考古研究院委托,在长葛市佛耳湖镇佛耳岗村东南进行了考古勘探与发掘(图 1)。共抢救性发掘汉墓 8 座(图2)。这批汉墓发掘简报如下。

图1 佛耳岗汉墓位置示意图

图2 佛耳岗汉墓平面分布示意图

一、墓葬形制

8 座汉墓按其结构可分为竖穴土坑墓和竖穴土坑空心砖墓两类。

(一)竖穴土坑墓2座

M6 平面形状呈长方形,方向352°,口大底小,斜壁平底。开口距地表深 3米,开口长 3.8米、宽1.8米;底部长 3.74米、宽 1.6米,底距开口深4.2米。填土为黄褐色花土,土质较致密。墓坑内葬具已腐朽,依据其木质朽痕可知为一棺一椁,椁平面呈长方形,长3.64米、宽1.54米,椁板厚度与高度不详。棺位于椁内东侧,平面呈长方形,长2.4米、宽 0.6~0.64米,棺板厚 0.03米,高度不详。棺内未见人骨架,葬式不详。

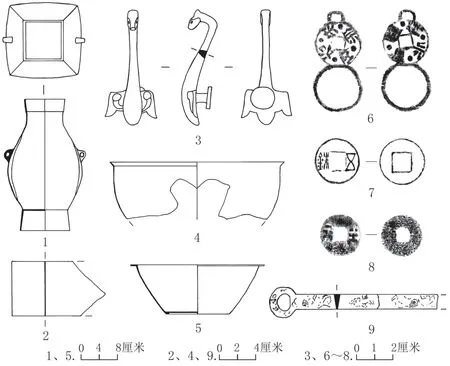

随葬器物共出土15件 (枚),除铜钱放置于棺内南端外,其余均集中放置于棺外西侧的椁内。计有陶缶1件、陶罐 5件、陶瓮 1件、铜钫 1件、铜盆 1件、铁削 1件,另有铜钱 5 枚。(图 3)

M8 平面形状呈长方形,方向0°,口大底小,斜壁平底。开口距地表深3米,开口长4.56米、宽 1.8米;底部长 4.36米、宽 1.6米,底距开口深4.3米。填土为黄褐色花土,土质较致密。墓坑底部中部偏西处有一东西向的长方形浅坑,长 1米、宽 0.36米、深 0.2米。墓坑内葬具已腐朽,依据其残存的木质朽痕可知为一棺一椁,椁平面呈长方形,残长1.42米、宽1.4米,椁板厚度与高度不详。从残存情况推测棺应位于椁内中部略偏南,平面呈长方形,残长0.78米、宽0.69米,棺板厚度与高度不详。棺内未见人骨架,葬式不详。墓坑东南部有一南北向盗洞,平面呈长方形,长 2.37米,宽 0.9~1米。

随葬器物共出土10件,除少数出土于盗洞填土及墓底浅坑中外,其余均集中于棺外西侧的椁内。计有陶鼎3件、陶盒盖1件、陶小壶2件、陶杯 2件、铜镜 1 面、铜带钩 1件。(图 4)

图3 佛耳岗汉墓M6 平、剖面图

(二)竖穴土坑空心砖墓6座

依据空心砖墓室是否从中间隔开一分为二,又可分为竖穴土坑空心砖单室墓和竖穴土坑空心砖双室墓两种。

1.竖穴土坑空心砖单室墓 3 座

M7 平面形状呈“凸”字形,方向 2°。其西侧被M8 及一处盗洞所打破。墓葬结构包括墓坑、空心砖单墓室和器物室三部分。

墓坑:平面呈长方形,口大底小,四壁斜收,平底。填土为黄褐色花土,土质较致密。开口距地表深3米,开口长2.78米、宽1.74米;底部长2.48米、宽 1.2米,底距开口深 4.44米。墓坑底部以空心砖构筑墓室。

墓室:墓底横向平铺9 块空心砖。东西两壁各分两层纵向侧立4 块空心砖。南壁上下横向侧立2 块空心砖。顶砖无存,仅残存其外围护顶空心砖。墓室长 2.43米、宽 1.12米、高 1.2米。铺底砖长 104厘米、宽 26厘米、厚 14厘米。壁砖长 113厘米、宽 40厘米、厚 15厘米。

器物室:墓坑北壁底部向外开设小洞室,平面长方形,直壁,平顶,平底。洞室宽 1.12米、高0.8米、进深1.04米。洞室内以空心砖构筑,与墓室北端连为一体。底横向平铺4 块空心砖,与墓室所铺底砖相接。东西两壁各分两层纵向侧立2 块空心砖,北壁壁砖及顶砖无存。铺底砖长104厘米、宽 26厘米、厚 14厘米。壁砖长 103厘米、宽 26厘米、厚 14厘米。

葬具、葬式不详。随葬器物仅出土铜钱2枚,位于墓室底部北端。(图5)

2.竖穴土坑空心砖双室墓 3 座

M4 平面形状近“凸”字形,方向265°。墓葬结构包括墓坑、空心砖双墓室和器物室三部分。

墓坑:平面呈长方形,口大底小,四壁斜收,平底。填土为黄褐色花土,土质较致密。开口距地表深3米,开口长3.06米、宽2.4米;底部长2.92米、宽2.24米,底距开口深4.34米。墓坑底部以空心砖构筑墓室。

墓室:墓底横向平铺12 排空心砖,每排2 块空心砖,仅西端2 排各残存1 块。北壁东端纵向侧立1 块空心砖。南壁西端并排竖立2 块空心砖,其余纵向侧立2 块空心砖。东壁上下分三层横向侧立6 块空心砖。顶砖无存,仅残存其外围护顶空心砖。在墓室中间残存一道空心砖隔墙,由此将墓室分隔成南北并列的双墓室。北侧墓室长2.76米、宽0.86米、高 1.08米。南侧墓室长 2.76米、宽0.92米、高1.08米。北侧墓室铺底砖长98厘米、宽24厘米、厚14厘米。南侧墓室铺底砖长104厘米、宽24厘米、厚14厘米。壁砖长114厘米、宽 42厘米、厚 14厘米。

器物室:墓坑西壁底部向外开设小洞室,其顶部坍塌严重,平面呈圆角长方形,直壁,平底。洞室宽 2.24米、进深 1.24米,高度不详。洞室内以空心砖构筑,与墓室西端连为一体。其前端南北两壁均残存有壁砖,中间亦有空心砖隔墙将器物室分隔成南北两部分。北侧器物室宽0.76米、进深1.24米,高度不详。南侧器物室宽1米,进深1.24米,高度不详。

葬具、葬式不详。随葬器物共出土8件,均集中于墓室西端及器物室内。计有陶罐5件、石黛板 1件、铜釜 1件、铜镜 1件。(图 6)

图4 佛耳岗汉墓M8 平、剖面图

图5 佛耳岗汉墓M7 平、剖面图

二、随葬器物

8 座汉墓共出土器物 39件(枚),其中,陶器 23件、铜器 7件、铁器 1件、石器 1件,另有铜钱7 枚。

(一)陶器23件。均为泥质灰陶。器类有鼎、小壶、杯、缶、罐、瓮、器盖等

1.鼎 3件。大小有别,形制相同。盖,呈覆钵形,顶部对称饰有三环状纽。器身,子口内敛,深弧腹,圜底。肩附对称外撇扳耳,底附对称三蹄足。标本M8:7,盖径27.4厘米,器身口径23.2厘米、腹深 16.4厘米,足高 16厘米,通高29.8厘米。(图 7-1)标本 M8:2,盖径 18.8厘米,器身口径16.4厘米、腹深8.8厘米,足高9.8厘米,通高 19.4厘米。(图 7-2)

2.小壶 2件。形制相同。盖,呈圆隆形,短舌。器身,盘口,束颈,溜肩,圆鼓腹,圈足外撇。标本 M8:4,盖径 8.4厘米,器身口径 8.4厘米、腹径14厘米、底径 8厘米,通高 21.2厘米。(图 7-4)

3.杯 2件。形制相同。敞口,圆唇,深弧腹,平底或饼足。标本 M8:5,饼足。口径 10.4厘米、底径 4.4厘米、高 8.4厘米。(图 7-5)标本 M8:6,平底。口径 10.6厘米、底径 3.8厘米、高 8.5厘米。(图 7-6)

4.缶 1件。标本 M6:6,侈口,平沿外斜,短束颈,圆肩,鼓腹,平底内凹。肩部饰数道凹弦纹,其间又饰有密集的纵向压印纹。口径12厘米、腹径38.4厘米、底径24厘米、高31.6厘米。(图 7-3)

5.罐 13件。又可分为溜肩罐、圆肩罐和折肩罐等。

溜肩罐6件。据口部特征的不同,可分为两型。

A 型 3件。盘口特征不甚明显,口部内敛,方唇或圆唇。标本 M1:2,沿面外斜,方唇,短束颈,鼓腹,下腹内收,平底。口径 19.2厘米、腹径31.2厘米、底径 20.8厘米、高 41.6厘米。(图 7-7)

B 型 3件。盘口外敞,尖唇或圆唇。标本M4:2,沿面外斜,圆唇,短束颈,鼓腹,下腹内收,平底。口径20厘米、腹径28.4厘米、底径19.6厘米、高 38厘米。(图 7-8)标本 M4:1,沿面微内凹,尖唇,短束颈,鼓腹,下腹内收,平底。口径16.8厘米、腹径 27.6厘米、底径 21.2厘米、高36.8厘米。(图 7-9)

圆肩罐 5件。平折沿或折沿外斜,方唇,唇面内凹,短束颈,圆鼓腹,下腹内收,平底或平底内凹。标本 M4:5,折沿外斜,平底。口径 12.2厘米、腹径 22厘米、底径 13.2厘米、高 21.6厘米。(图 7-11)标本 M6:3,平折沿,平底内凹。口径 11.2厘米、腹径 21.6厘米、底径 13.6厘米、高20厘米。(图 7-12)

折肩罐 2件。宽折沿,厚方唇,唇面内凹,高领微束,斜折肩,腹壁斜收,圜底。上腹部饰数周戳点纹,下腹部及底部饰交错绳纹。标本 M6:2,肩部有一刻画“木”字。口径 16厘米、腹径 28厘米、底径 4.8厘米、高 32.4厘米。(图 7-10)

6.瓮 1件。标本 M6:9,矮领,方唇,圆肩,弧腹,平底。肩腹交接处饰一周宽凹带,上腹部饰三周戳点纹。口径22厘米、腹径36.8厘米、底径 22.4厘米、高 30.4厘米。(图 7-14)

7.器盖 1件。标本 M8:1,浅覆钵形,方唇,顶部有一圆形浅抓手。盖径18.8厘米、高6.4厘米。(图 7-13)

(二)铜器7件。器类有钫、釜、盆、镜、带钩、饰件等

1.钫 1件。标本 M6:1,平面呈弧边方形。方盘口,束颈,溜肩,鼓腹,平底,方圈足外撇。肩腹交接处附对称双耳。口径8.8厘米、腹径16.2厘米、底径 10.8厘米、高 28.4厘米。(图 8-1,封二-1)

2.釜 1件。标本 M4:7,残。折沿内斜,深弧腹。口径 19厘米、残高 6.2厘米。(图 8-4)

3.盆 1件。标本 M6:7,敞口,宽平沿,深弧腹,平底内凹。口径 29厘米、底径13.6厘米、高 10.6厘米。(图 8-5,封二-6)

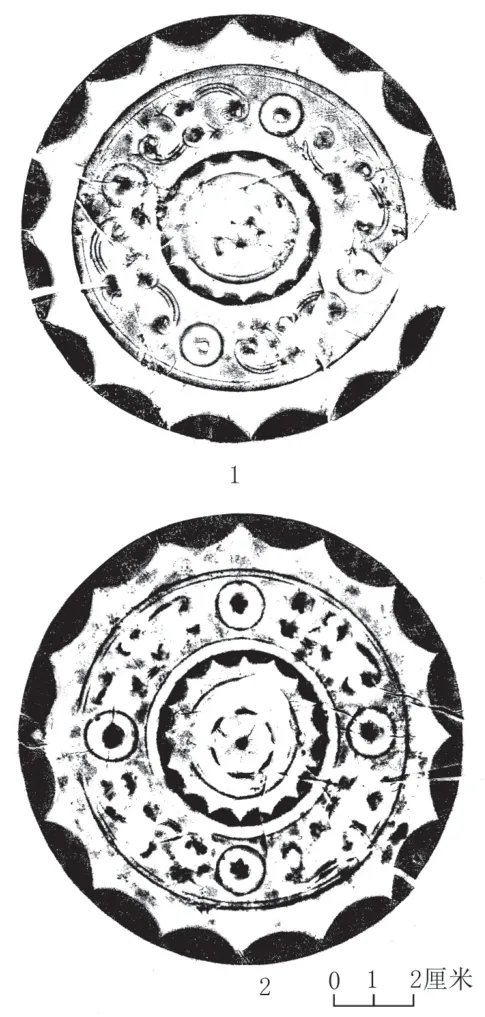

4.镜 2 面。均为星云纹镜。标本 M4:8,圆形,连峰纽,内向十六连弧纹缘,镜面微凸。连峰纽由九乳组成,纽外一周低细凸弦纹圈带,其外又有一周内向十六连弧纹圈带,再外一周凸弦纹圈带,外侧两圈带间为主纹带,四枚带座大乳将其分为四区,每区内又分布四枚较小的乳,均由弧线相连接。直径 10.6厘米,缘厚 0.35厘米。(图 9-1,封二-2)标本 M8:10,圆形,连峰纽,内向十六连弧纹缘,镜面微凸。连峰纽由七乳组成,纽外一周低细凸弦纹圈带,其外又有一周内向十六连弧纹圈带,再外两周凸弦纹圈带间为主纹带,四枚带座大乳将其分为四区,每区内又分布五枚较小的乳,均由弧线相连接。直径11.3厘米,缘厚 0.4厘米。(图 9-2,封二-3)

5.带钩 1件。标本 M8:9,钩首为螭首形,钩尾圆弧形。钩纽圆形,接近钩尾。钩尾有展开的宽大双翼。长6.25厘米。(图 8-3,封二-4)

6.饰件 1件。标本 M5:1,平面似葫芦形。一半呈环状,另一半呈方孔圆钱状,且一端有一系孔,正反两面方孔周围均匀分布四枚小乳钉,其间皆有文字,均为隶书,正面文字为“除凶去央”,反面文字为“辟兵莫当”。长 5.6厘米,厚 0.25厘米。(图 8-6,封二-5)

7.铜钱 7 枚。

五铢钱 5 枚。圆形,方穿,穿正面无内郭,背面皆有内郭,穿正面左右两侧篆文“五铢”二字。标本 M6:10-1,正面穿上一横,直径 2.5厘米,穿宽 0.95厘米。(图 8-7)

半两钱 2 枚。圆形,方穿,无内外郭。标本 M7:1-1,钱形规整,字体狭长,“半”字两横等长,“两”字“人”部成为一横。直径 2.25厘米。(图 8-8,封二-7)

(三)铁器

削 1件。标本 M6:11,残,削尖不存。锈蚀严重。环首椭圆形,削身较窄。身柄不分,刃薄背厚。残长 18.3厘米。(图 8-9)

(四)石器

图7 佛耳岗汉墓出土陶器

黛板 1件。标本 M4:3,残。平面应为长方形。一面较平,另一面较粗糙。较平的一面残留有少量的墨痕。残长10.2厘米、宽5.9厘米、厚 0.1厘米。(图 8-2)

图8 佛耳岗汉墓出土器物

图9 佛耳岗汉墓出土铜镜拓片

三、结语

此次发掘的8 座汉墓中有随葬器物的共有 6 座,而随葬陶器的墓葬仅有 4 座(M1、M4、M6、M8)。从陶器组合方面看,可分为仿铜陶礼器组合 (M8) 和日用陶器组合(M1、M4、M6)两种。依据现有的考古材料看,这批汉墓并没有出土中原地区在西汉晚期至东汉时期墓中常见的陶仓、陶灶、陶井等模型明器,说明其时代应不晚于西汉晚期。然而它们在陶器组合及器物形态方面的差异,也应体现出它们在年代上的早晚之别。

首先,M6 出土的陶缶(M6:6)与河南开封尉氏县大新庄汉墓所出的陶瓮(M2:1)形态相近[1],其时代为西汉中期及稍晚。M6 所出的陶圆肩罐(M6:4)与禹州新峰墓地 M359 所出的Bb 型Ⅲ式陶圆肩罐(M359:1)形态相近[2],其时代为西汉中期前段。M6 出土的铜钫(M6:1)与徐州碧螺山五号西汉墓所出的铜钫(M5:33)形态相近[3],其时代为西汉中期偏晚,昭宣时期。另外,M6 出土有五铢钱,说明其时代在西汉武帝元狩五年(公元前118 年)以后。综合推断M6 的年代应为西汉中期后段。M4 出土的陶圆肩罐亦与M6 所出土的陶圆肩罐形制相同,其出土的星云纹镜(M4:8)主要流行于西汉中期武、昭、宣帝时期[4],故 M4 与 M6 年代相同。而M1 出土的陶溜肩罐与M4 出土的同类型罐形态接近,且最大腹径均在器物中部。在墓葬形制上,M1 与M4 均为竖穴土坑空心砖双室墓,故M1 与M4 年代相同。

其次,M8 出土的陶器组合为鼎、盒、壶、杯,虽然这种仿铜陶礼器组合常见于西汉早期,但是其未出土半两钱,另外M8 亦出土一面星云纹镜,综合来看,M8 的年代应为西汉中期前段。

M7 仅出土有半两钱,根据其钱文特征及墓葬形制来推断,其年代应不晚于西汉中期前段。综上所述,该墓地的年代应为西汉中期及略早。

在葬制葬俗方面,汉代合葬制度在这里体现得尤为明显。在发掘的8 座汉墓中,有3 座为竖穴土坑空心砖双室墓,从墓坑建造情况来看,应为一次性建造完成的。这也符合中原地区汉代合葬制度发展的轨迹[5]。

虽然此次发掘的汉墓盗扰严重,但是仍出土了具有典型特征的器物及其组合,这为长葛地区汉代考古学文化研究提供了新的资料。