京郊休闲农业发展的对策

2020-05-18朱立波

朱立波,韩 芳

(北京农学院 文法与城乡发展学院,北京102206)

休闲农业作为乡村产业兴旺的一条重要途径,是实现乡村振兴的重要抓手,在扩内需、促增长、惠民生、保稳定等方面发挥着日益重要的作用,符合乡村振兴战略总要求。北京作为最早开始发展休闲农业的城市,具有独特的区位优势、丰富的生态资源、良好的现代农业产业基础和旅游发展环境,对国内其他地区休闲农业发展起到了带头示范作用。在乡村振兴战略大背景下,研究分析京郊休闲农业发展短板,对于推动休闲农业持续发展、促进农民增收、建设美丽乡村具有重大现实意义。

1 京郊休闲农业经营

样本按照北京不同经济发展程度和地域划分,分别选取了顺义、平谷、密云、怀柔、昌平等5个区,共涉及采摘园、休闲农场、农家乐、民俗村、农业嘉年华等五种不同类型的40个休闲农业样本。共发放问卷120份,回收98份,信息明确且填写完整的有效问卷94份,有效问卷率95.92%,其中涉及经营人的问卷40份。对涉及休闲农业生产经营、对策建议等问题进行访谈。被访谈人中相关负责人、管理人员20人,工作人员20人,周边住户20人,游客20人,镇村干部10人。

1.1 休闲农业经营者

从年龄结构来看,开展休闲农业项目的经营者,30岁以下的4人,占10.0%;31~45岁的14人,占35.0%;46~65岁的17人,占42.5%;65岁以上的5人,占12.5%,主要集中在46~65岁的年龄区间内。数据显示,参与休闲农业项目经营者的年龄结构总体偏大,与当前中国农村地区的“空心化”青壮年劳动力流失有着密切关系。

从受教育程度看,学历初中以下的18人,占45.0%;高中/中专的12人,占30.0%;大专的6人,占15.0%;本科及以上4人,占10.0%,涵盖初中和高中的学历占比为75.0%,农村的民俗户、农家乐成为这些低学历经营者的主流代表。

1.2 项目经营年限

在样本经营户中,经营年限2年以下的4户,在各个年限占10.0%;3~5年的16户,占40.0%,处于第一位;5~8年的13户,占32.5%;8年以上的7户,占17.5%。分析经营年限在3年以上,尤其是8年以上的休闲产业项目,他们基本上都有自己的招牌和特色,初具一定的规模,且在小区域内享有一定的声誉。

1.3 项目建设规模

从经营主体来看,企业5个,占12.5%;农民合作社2个,占5.0%;村集体1个,占2.5%;家庭/个体32个,占80.0%。从经营类型来看,观光采摘园4个,占10.0%;休闲农场4个,占10.0%;农业嘉年华2个,占5.0%;农家乐20个,占50.0%;民俗村(民俗户)10个,占25.0%。

在抽样的5种不同类型样本中,农家乐和民俗户占比较大,经营主体主要集中在家庭或个体上。发展民俗游对于生活在农村地区的农户来说是一个相对容易的渠道,休闲项目主要是依托自家已有房屋进行经营,面积较小。

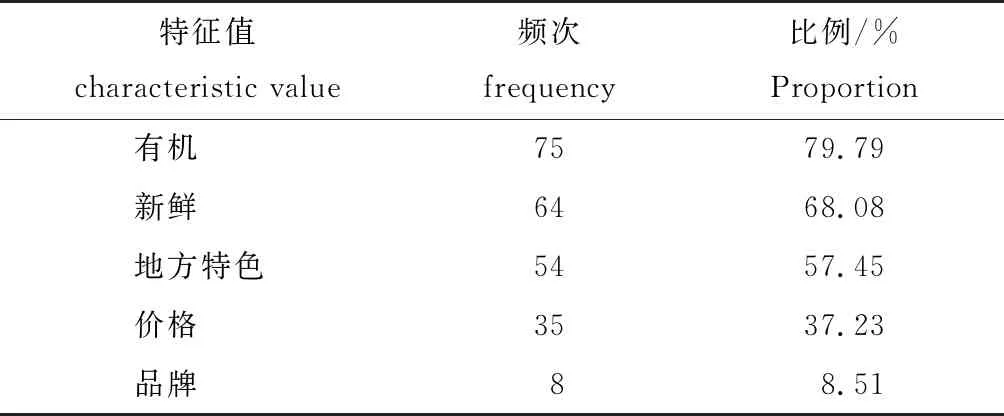

1.4 购物需求

调查显示,有机是游客购买农产品的首要选择,关注度占79.79%,新鲜和地方特色的关注度占比均超过50.0%(表1)。这也反映出,随着人们收入水平提高和生活观念改变,在农产品选购上更关注自己的健康和吃得安全。同时也说明北京市的有机农业、精品农业将会有更大的市场空间,农产品的本土化、特色化将是今后的一个方向。

表1 农产品偏好调查统计(降序排列)

Tab.1 Statistics on Agricultural Products Preferences (in descending order)

特征值characteristic value频次frequency比例/%Proportion有机7579.79新鲜6468.08地方特色5457.45价格3537.23品牌88.51

注:由于是多选项,各项比例之和不等于100%

Note: Because of multiple options, the sum of the proportions is not equal to 100%

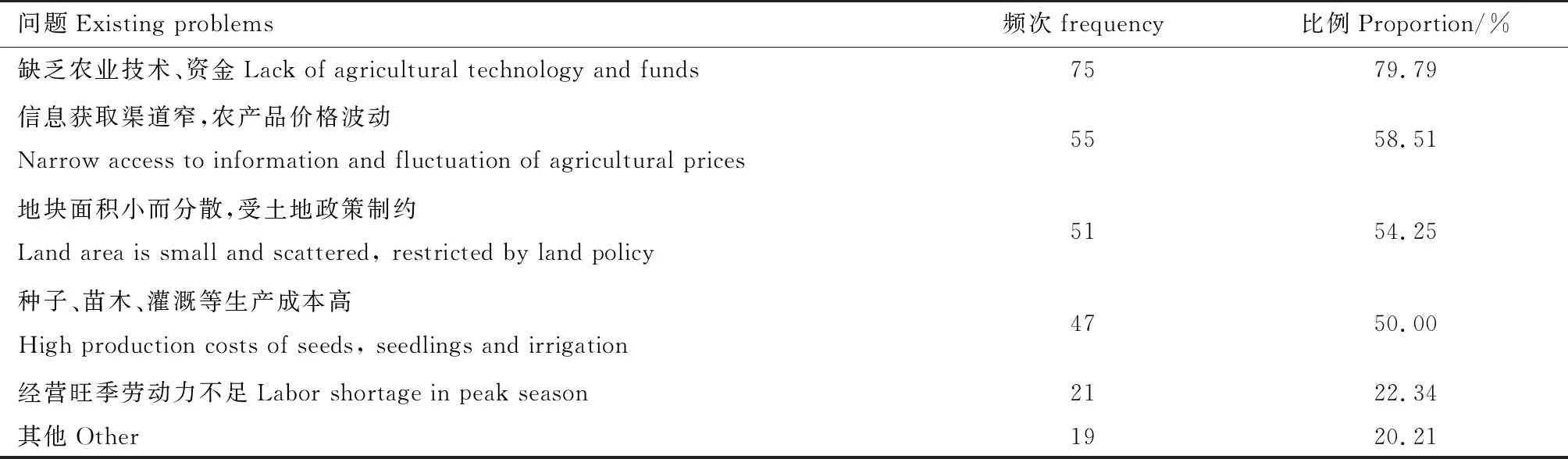

1.5 休闲农业项目发展障碍

调查结果(表2)显示,技术和资金的短缺、信息获取的不对等、土地政策制约、较高的生产成本已成为农户参与休闲农业经营的较为突出问题,其所占比重分别为79.79%、58.51%、54.25%、50.0%。信息不对等的问题使得农产品价格存在很大波动,休闲农业经营者缺乏网络宣传意识,缺少具有一定权威性的链接区域内数据信息的网络平台。成规模的休闲农业发展主要依赖大户以及企业对土地按照一定的价格进行流转后,进行规模化开发经营,农户用地较小且分散。

表2 影响休闲农业发展的主要问题(降序排列)Tab.2 Main issues affecting the development of leisure agriculture (descending order)

注:由于是多选项,各项比例之和不等于100%

Note: Because of multiple options, the sum of the proportions is not equal to 100%

2 京郊休闲农业发展面临的问题

2.1 从业人员总体素质不高

调研中,休闲农业经营主体基本上是农民,这在民俗村、农家乐中较为普遍。受文化程度不高、对信息技术了解不够、经济能力相对较弱等因素影响,经营者缺乏必备的从业技术,以及财务、导游、人力等相关专业知识和管理经验。在没有经过正规培训的情况下,一些民俗户带给游客的体验极差。较大规模的休闲农场,在公司化运转后,农业信息人员和专业技术人才相对匮乏,职业经理人的短缺已经成为行业升级发展的桎梏。

2.2 经营项目同质化严重

调研中发现,很多休闲农业经营项目同质现象较为普遍,形式简单雷同,经营淡旺季明显,市场竞争力不强。休闲农业经营者严重趋利跟风,导致项目特色不突出,提供服务内容重复,产品过剩。许多休闲农业项目没有达到预期的收益目标,究其原因是政府缺少对休闲农业的顶层设计,没有对产业布局、区域功能进行合理划分;经营者没有做到规划先行,产业产品发展盲目无序,设施建设规模、用途没有监管和标准。更有甚者,将休闲农业项目当成套取政府政策资金支持的手段,谋取不当得利。

2.3 中高端乡村休闲产品供给不足

调研中发现,多数休闲农业项目的经营内容、产品突破和创新不足,仍停留在浅显、低端的体验项目上,产品种类较为单一。在品牌设计、策划创意、个性化服务等方面缺乏创新,不能给游客提供多样化的选择,特别是采摘园和民俗村的设计理念基本相似,都是以“做农民、吃农饭、干农活”和“接近自然”为中心,经营单调,客户体验不足。没能将本地区特有的资源、主打的农产品和农业项目塑造成精品,打造成高质量的休闲产业,导致游客回头率较低。

2.4 发展模式功能单一

一些地方休闲农业产业发展模式和服务功能,还主要停留在观光、餐饮、采摘、住宿上,未能立足 “生态农业”,形成可持续循环发展。一产向二产三产链条延伸不充分,与周边农户利益连接不紧密。休闲项目缺乏文化底蕴,没有依托乡村地区独特的历史、习俗、传统技艺、节庆活动等乡土文化资源,丰富休闲产业的文化内涵,提升休闲农业的附加值。技术含量不高,缺少能给游客带来精神愉悦的休闲项目。

2.5 缺乏整体市场营销策划

从调研情况看,大部分休闲农业项目经营,没有自己的营销渠道和整体计划,市场开发还停留在初级阶段,中小规模的休闲农业项目基本靠朋友圈、网上发帖等单一方式来招徕顾客。当地政府在休闲项目包装、推广上力度不一。受利益的驱动,大部分休闲农业经营者追求短期红利,休闲配套产品跟不上游客的需求,缺少自家“招牌菜”,缺乏可持续竞争力。

2.6 硬件基础设施建设滞后

较多休闲农业项目所在地的交通、住宿、餐饮、购物、游览等公共设施和服务项目建设比较滞后,品质有待提升。有些通往目的地的道路狭窄,停车点较少,公共交通体系仍不健全。现有严格的土地政策很难满足投资者扩大再生产,休闲农业园区所必要的住宿、餐饮、停车、道路等基础设施和相对紧缺的建设用地指标之间的矛盾十分突出。尤其是这两年,受清理整治“大棚房”的影响,休闲经济也受到了不同程度地冲击。

2.7 管理服务规范性不足

作为新兴产业,休闲农业发展涉及规划、财政、农业、旅游等多个领域和政府部门,至今还没有一个相对固定的行业标准,导致其缺乏政策法规引导,管理也是多头管理,影响休闲农业健康快速发展。虽然京郊部分地区在休闲农业的行业规范上做出了探索,出台了相关服务规范和服务要求,但整体上还缺少明确统一的标准和规范。调研中发现,少部分休闲农业经营者会出现逢旅游旺季抬高价格、产品质量得不到保障等问题,致使游客权益受损。

3 推进京郊休闲农业发展的可操作化对策

3.1 加强统筹规划,加大政策措施支持力度

加强规划引导,制定发展休闲农业的政策要和各区分区规划相衔接,科学布局产业发展。积极推进“多规合一”,将休闲农业建设与保护生态环境建设、建设美丽乡村、优化产业结构等相统筹。实现政策集成,整合农业、旅游、园林、体育等部门资源,集中力量干大事。加大休闲农业的补偿力度,实施有差别的扶持政策,多渠道增加休闲农业投入。在休闲农业发展集聚地区实施排污费、垃圾处理费等优惠政策。在保护耕地的前提下,优先安排发展潜力大、前景好的休闲农业项目用地。建立健全项目用地的备案、监管、收回等管理机制,保证项目用地用好落地。不定期开展休闲农业政策绩效评估,及时调整或修正政策偏差,保障产业良性发展。

3.2 突出地方特色,加强品牌培育和宣传推介

做亮乡土特色产业,因地制宜发展菜、果、中药材等特色种养,做优“土字号”“乡字号”品牌。加强大兴西瓜、平谷大桃等特色农产品品牌建设,注重培育“一区一色、一村一品”,如“不夜怀柔”、梨花村、灯笼村等,不搞大而全。集中打造一批休闲农业精品样板,树立和推介一批富有乡村特色的星级民宿、农家乐等“京字号”休闲品牌,发挥龙头带动作用。在重要节假日和农事节庆节点,组织开展农事节庆、农业嘉年华等专题活动,让休闲经济更具魅力。延伸产业链,构建吃、住、行、游、购、娱、学、研、养等全产业联动模式。把休闲农业发展和地方旅游产业相互统筹、相互整合,深层次开发乡村旅游产品。加快发展“互联网+”,建好农村电商平台,营建线上线下全渠道的营销渠道。鼓励商户用微信、抖音等新媒体进行深度营销,满足个性化消费需求。

3.3 加快提档升级,提升公共设施和人员素质

持续推动京郊农村水、电、路、通讯等相应公共基础设施建设,改善市区到休闲农业景点以及景点间的道路交通。完善网络咨询、智能导览等系统,提供全流程网络服务。注重提升知名休闲农业园区周边的酒店、餐馆、购物商店的环境卫生及村容村貌,积极兴建垃圾污水无害化处理等设施。建立休闲农业的科技支撑体系,加强对休闲农业的科技投入,实行产学研相结合,用大数据技术、云计算催化休闲农业发展。将休闲农业纳入乡村振兴培训计划,加强对区镇党政领导发展休闲经济的专题培训。重视从业人员培训,每年定期开展培训活动,动员专业人士送课下乡、送教上门,提升他们懂经营、善管理的能力。重视新农人队伍建设,引导大学生、返乡农民工、专业人才、创业团队到农村从事休闲农业和乡村旅游事业,提升产业发展活力。

3.4 注重丰富内涵,传承和弘扬农耕文化

对标落实首都城市战略定位,丰富休闲农业中的文化元素,推动旅游、科技、生态、教育、产业等与休闲农业创新融合,提升休闲农业的综合实力和持续发展力。推动农业、农村、农民之间,一二三产之间,不同产业或同一产业不同行业之间,技术、企业、市场、产品之间相互渗透交叉,做好融合农业大文章。在项目选择、设计和生成上要凸显本地的乡贤文化、红色文化等特色,发展健康养生、民宿餐饮、文化教育、旅游休闲等产业,打造共享农庄、体验农场、创意农业和特色文化产业等新业态。加强乡村生态环境保护,发展当地独特的手工艺品、农民画、民歌、民俗节日等活动,讲好自然和人文故事。加强对非物质文化遗产的演示、推介和传承,促使休闲农业有特色、有活力,更具文化内涵。

3.5 规范行业标准,推动休闲农业健康发展

加快对现有休闲农业制度的规范,对不符合发展需要的进行修改或废止,编制休闲农业行业标准,提升产业发展水平。探索党组织引领下的休闲农业发展模式,总结推广“党支部+协会+农户”“公司+农户”等成功做法。鼓励和支持各类社会资本以各种方式进入休闲产业领域,参与休闲农业项目建设。研究制定加强休闲农业知识产权保护的办法,鼓励更多农民申请农产品注册商标,培育知名品牌。建立健全监管机制,引导休闲农业经营者切实履行法定责任和义务,鼓励规模型经营企业通过质量体系认证和环境体系认证。强化行业协会的纽带与协调职能,积极对本地的家庭农场、专业合作社、涉农企业等进行培育、服务和管理,不断推动休闲农业健康持续发展。