1959―2017年安徽省夏季降水的时空变化及其影响因素研究

2020-05-18金燕婷郭忠臣苏海民

孙 朋,金燕婷,郭忠臣,刘 娜,苏海民

(宿州学院 环境与测绘工程学院, 安徽 宿州 234000)

0 引 言

全球气候变化特点及其影响效应已经成为当前的重要研究热点[1]。自然条件以及生产生活排放大量温室气体如CO2、CH4等,使全球温室效应加剧,促进大量学者探索其对地球气候要素的影响[2-5],也激发学者在全球气候变化的背景下对于温室效应的思考与讨论[6]。气候变化影响全球降水分布格局,从而造成区域水文响应差异[7-8]。水资源丰厚地区持续降水容易形成水涝灾害,水资源相对匮乏地区长期干旱会发生旱灾,自然灾害会使农业生产受到影响,也会影响区域经济发展。

我国地域辽阔,受复杂下垫面和水热分布差异的影响,随着降水时空分布特征研究热度持续不减[9-11],李娜等[12]经研究发现西安地区多年降水呈下降趋势;孙善磊等[13]发现淮海地区有明显的周期性震荡及降水突变现象存在。安徽省位于我国南北气候过渡带,气候类型具有特殊性,具温带和亚热带气候特征,颇受学者关注。谢五三等[14]研究发现安徽省各站点不同时段降水特征类似差别小。黄勇等[15]研究发现安徽省降水南多北少,随纬度及海拔的增加,雨日及降雨量也会增加,影响安徽省降水因子主要有湿度、风速、温度、地形及地貌;在空间尺度上,研究发现安徽省降水具有较强的区域差异性;童金等[16]研究发现皖南山区短时间强降水发生比例则比较均匀,淮北平原短时最容易形成强降水;唐宝琪等[17]研究发现,皖北地区旱涝频率由南往北呈递减趋势,皖南地区旱涝频率高但差异小,江淮区域西部干旱频率明显高于东部,东西差异大也有学者研究洪涝对于农业方面的影响[18-19]。学者们对于安徽省降水及其影响方面的研究比较宽泛,时空尺度差异较大,研究热点多集中在年降水不同强度、不同时序和空间分布方面。夏季降水作为东部季风区最重要降水构成组分,同时也是旱涝灾害频发的诱因,而其时空分布特征与影响要素研究相对匮乏。

安徽省属于温带和亚热带过渡地区,复杂多样的地形条件使气候特征表现出特殊性和复杂性特点,故开展降水时空变化研究尤其是夏季降水的研究具有非常重要的意义。研究夏季降水时空分布变化特点、分配特征及变化规律,对于安徽省夏季降水的变化趋势及发展动态预测具有重要意义,对预防农业灾害,促进农业生产具有重要的指导意义。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

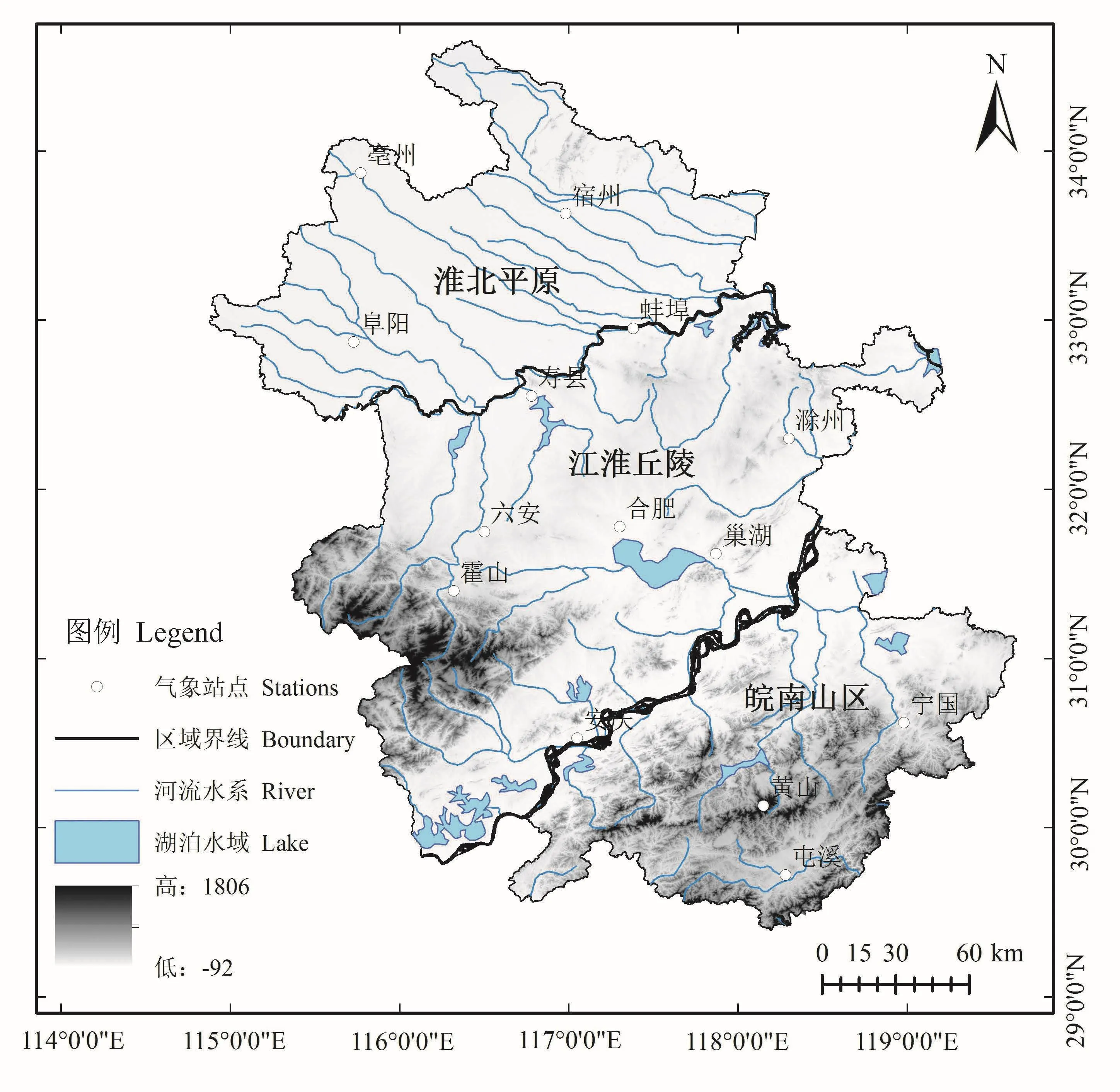

安徽省分布 114°54′—119°37′E 与 29°41′—34°38′N之间,属华东地区(图1)。北连山东省,南邻江西省,东靠江苏省,西接河南省和湖北省,全域面积为13.96×104km2。安徽省气候类型属南暖温带和北亚热带过渡地区,四季分明,夏季高温多雨,平均降水量在800~1 800 mm,安徽省年均气温在4~17 ℃之间,平均日照时间1 800~2 500 h左右,无霜期200~250 d左右。每年6、7月,东南季风不断加强北上,北方冷空气减弱北退,在长江中下游地区相互交汇形成较长期的梅雨天气。淮河和长江横贯安徽,将安徽省划分为淮北平原区、江淮丘陵区和皖南山区三大自然区域。安徽省地势西高东低、南高北低:淮河以北地形平坦,以平原为优势地形;长江沿岸属于长江中下游平原,地形以平原和丘陵为主,河网密集水资源充沛;江淮之间的地形西边多山东边多丘陵,地形较复杂;而皖南地区崇山峻岭为主,黄山最为典型山体地形,丘陵为优势地形。

1.2 数据来源

本研究气象数据来源于中国气象科学数据共享服务网。选取安徽省16个气象站点的完整资料,数据年限为1959—2017年,数据连续性和真实性均能满足研究需求,安徽省具备典型的过渡性地理特征,淮河、长江穿境而过,将安徽至北向南划分为皖北平原、江淮丘陵与皖南山地三大区域,各站点区域布局与研究区概况如图1所示。

1.3 研究方法

1.3.1 气候倾向率

为研究安徽省降水量的年变化与夏季变化规律,本文采用一元线性回归方程的线性倾向率来表示降水变化特征,计算式为:

式中:xi为年份序列号(i=1,2,3,…,n);b为常数;a为回归系数,a>0表明降水量y在研究时段内呈线性增加趋势,a<0表明降水量y在研究时段内呈线性减弱趋势;a×10称为气候要素(降水量)的气候倾向率(降水倾向率)。降水倾向率可用来分析研究区域时段内降水量长期变化趋势并预测未来降水变化趋势与走向。

图1 研究概况与气象站点分布图Fig.1 Geographical location of the study area and the distribution of meteorological stations

1.3.2 滑动平均法

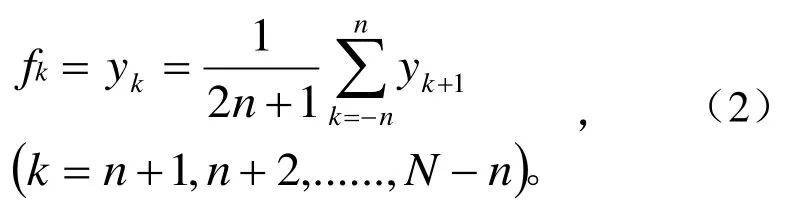

一元回归模型能直观判断降水量的整体变化趋势,能够较好地反映降水量在较长时间尺度内平均值的动态变化,计算式为:

式中:yk为原始数据,m为平滑周期,m=2n+1,本文中取m=5,即以5 a为滑动周期,建立滑动平均曲线来表示降水量在5 a内的平滑趋势,更直观地分析安徽省全年和夏季降水量随时间的变化趋势。同时作出每个年份夏季降水量占年总降水量的百分比折线图,分析夏季降水特点及规律。

1.3.3 Mann-Kendall(M-K)突变检验

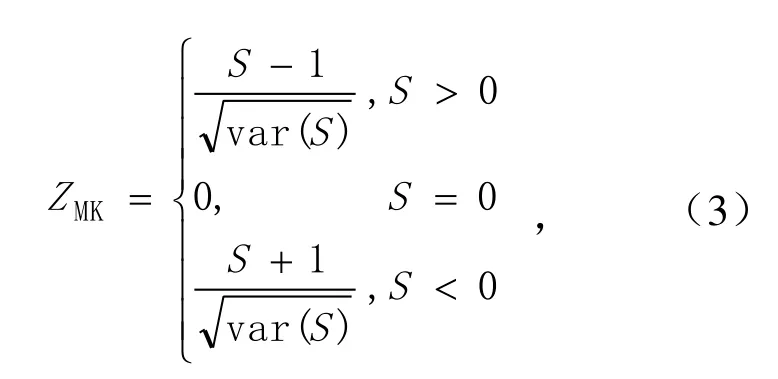

在气候各要素如气温、降水、水文的研究中突变检验极其普遍。目前最常用 Mann-Kendall法检验气候突变,此法可以用来预测气候要素随时间的长期变化趋势。Mann-Kendall统计检验计算式为:

1.3.4 克里金插值法

在众多克里金插值法中,普通克里金插值法运用最基础广泛,其计算式为:

式中:k为权重系数;Z(xi)为xi实际测量值;n为站点数。利用克里金空间插值法生成安徽省平均降水和夏季降水空间分布图,同时作出安徽省 1959—2017年降水空间变化率图,分析研究时段内安徽省夏季降水空间分布变化特点及规律。

2 结果与分析

2.1 1959—2017年安徽省夏季降水时间变化特征分析

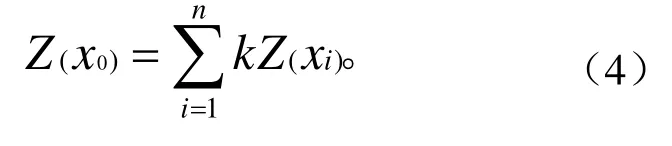

图2为安徽省1959—2017年夏季和年平均降水量变化曲线和滑动平均曲线图。由图 2可知,1959—2017年安徽省夏季降水量变化范围在275.7~1 137.0 mm之间,夏季平均降水量为540.1 mm;年降水量变化范围在689.6~1 630.0 mm之间,年平均降水量为1 175.6 mm。夏季和年平均降水量都是呈波动上升趋势,由5 a滑动平均曲线可知,1959—1991年夏季降水波动幅度较大,1992—2017年变化幅度相对平稳;1959—1980年,年降水变化曲线波动幅度大,1981—2017年降水变化曲线幅度相对较小。夏季降水平均每年增加值为2.30 mm,年降水平均每年增加值为2.13 mm,可见夏季降水增加量是年降水增加量的主要贡献者。

图2 1959—2017年安徽省平均降水量变化趋势Fig.2 Variation trend of average precipitation in Anhui province from 1959 to 2017

1991年夏季降水量在研究时段最大,占年降水量的70%,1978年夏季降水量在研究时段最小值,占年降水量的40%。1991年夏季降水量达到最大值,为 1 137.0 mm,1978年夏季降水量达到最小值为275.7 mm。年降水量在2016年达到1 630.0 mm,为研究时段内降水量最大值;在1978年达到最小值,仅689.6 mm。可见降水量最大值与最小值所在年份和年与夏季平均降水图上所展示的降水最值年份保持一致。研究区夏季降水与年降水具有一致的波动趋势。相邻年份之间,夏季降水量的变化幅度较年平均降水量小;相邻年份之间降水量变化较大,大部分呈现高-低-高-低特征。降水变化趋势图中均有体现夏季降水增加幅度较年降水增加幅度略大。

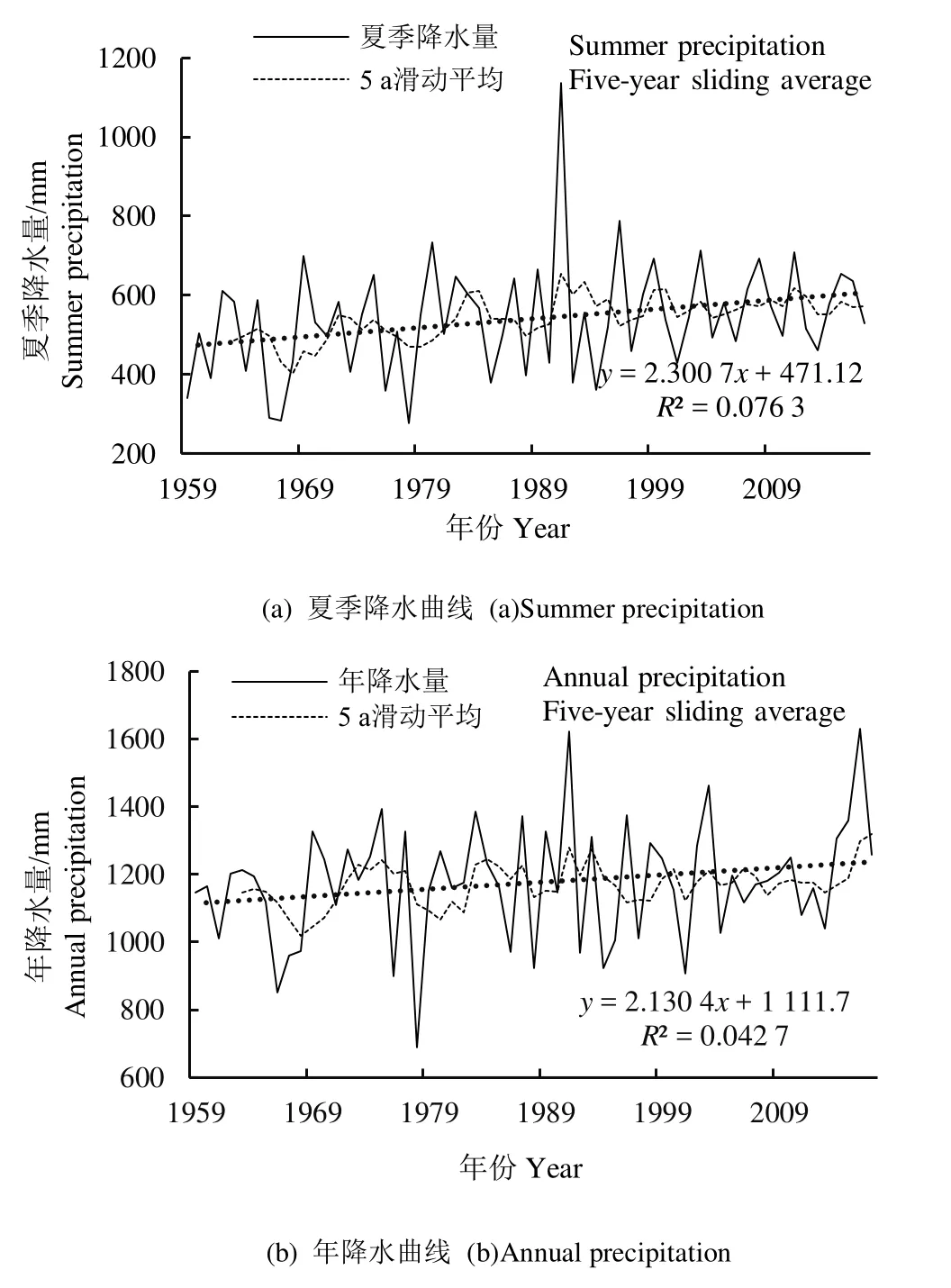

图3为1959—2017年安徽省夏季降水占年降水百分比变化趋势图。由图3可知,夏季降水是年降水极大值的最主要构成。1991年夏季降水占全年降水比例最大,为70%;而在1967年,夏季降水占全年降水29.6%,为最低比例。由趋势线可知,夏季降水占年降水的百分比增加趋势明显,而平均增加幅度约为0.13%/a。夏季降水量占年平均降水总量的45.9%,夏季降水是安徽省降水的主要贡献者。

图3 1959—2017年安徽省夏季降水占年降水百分比Fig.3 Percentage of summer precipitation in Annual precipitation from 1959 to 2017

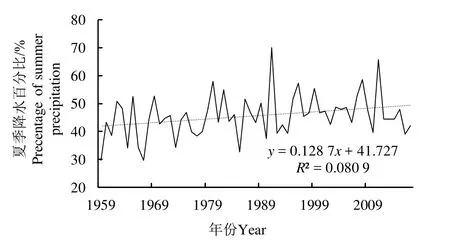

图4 1959—2017年安徽省Mann-Kendall突变检验图Fig.4 Map of mann-kendall mutation test in Anhui province from 1959 to 2017

2.2 1959—2017年安徽省夏季降水突变检验分析

利用 Mann-Kendall检验方法对安徽省 1959—2017年夏季降水及年降水进行突变分析,临界线在-1.96~1.96之间。图 4(a)为安徽省夏季降水突变检验曲线图,图4(b)为安徽省年降水突变检验曲线图。1959—2017年安徽省夏季平均降水UF曲线呈显著趋势,1969年及以后均为正值。在临界线范围内,UF与UB存在多个交点,在1975存在显著突变,20世纪70年代末到20世纪90年代中期突变情况复杂多变,存在多个突变年份。2011年达到1.96临界线,于2015年突破置临界信线+1.96。

近60 a安徽省年均降水UF曲线一直呈波动变化,1970年以后均为正值。研究时段内UF值并未突破临界线范围。在临界线范围内,UF与UB存在多个交点,在1963、1965年存在显著突变点,20世纪70年代到20世纪80年代突变情况比较复杂存在多个突变点,20世纪80年代中后期到20世纪90年代前期也存在多个突变点,突变情况均不显著,最后一个显著突变点在2014年。对比夏季降水和年均降水突变检验图,不难发现在20世纪70年代末到20世纪90年代末这个时间段内突变情况最为复杂。

2.3 1959—2017年安徽省夏季降水空间分布及其变化特征分析

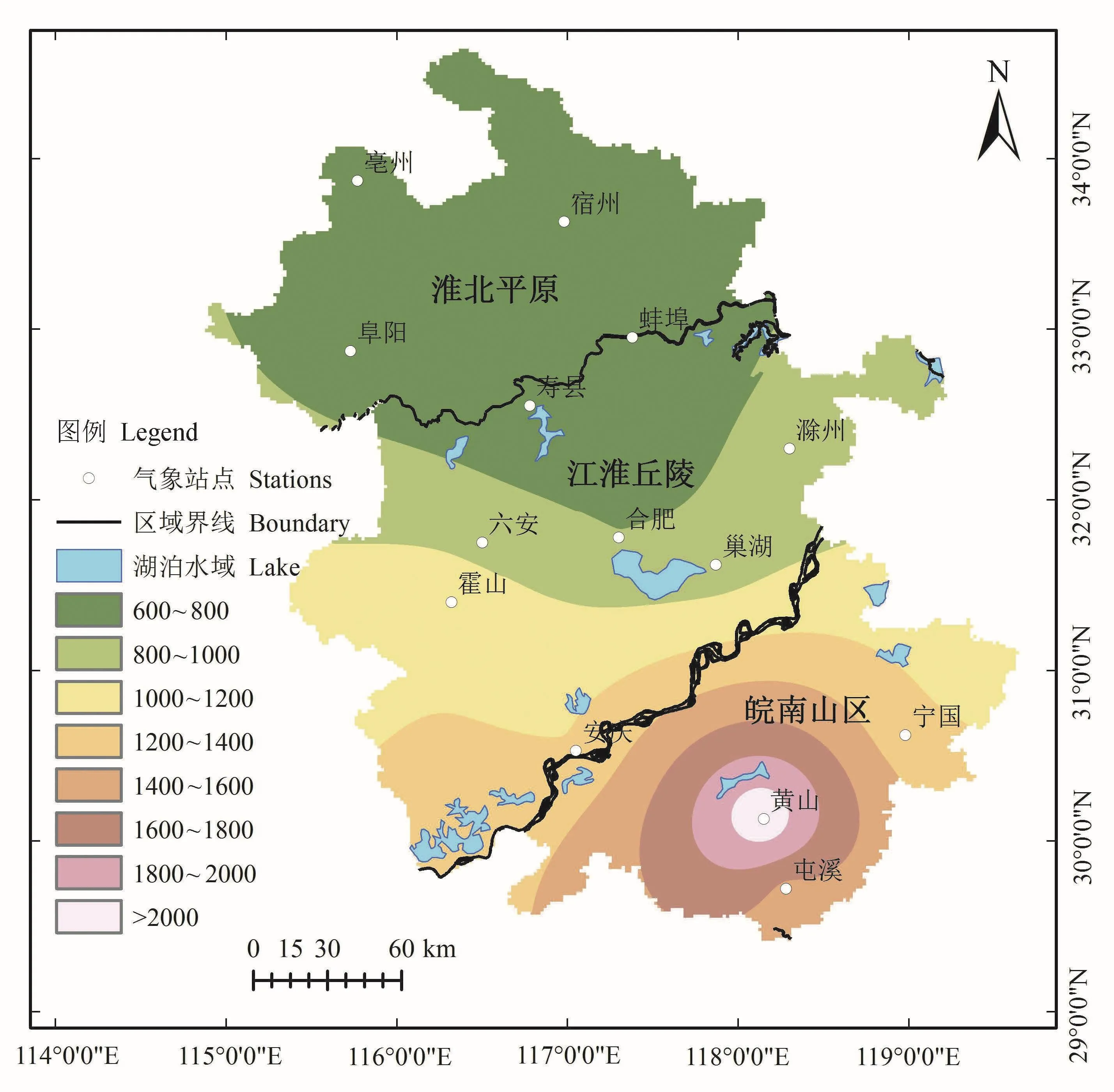

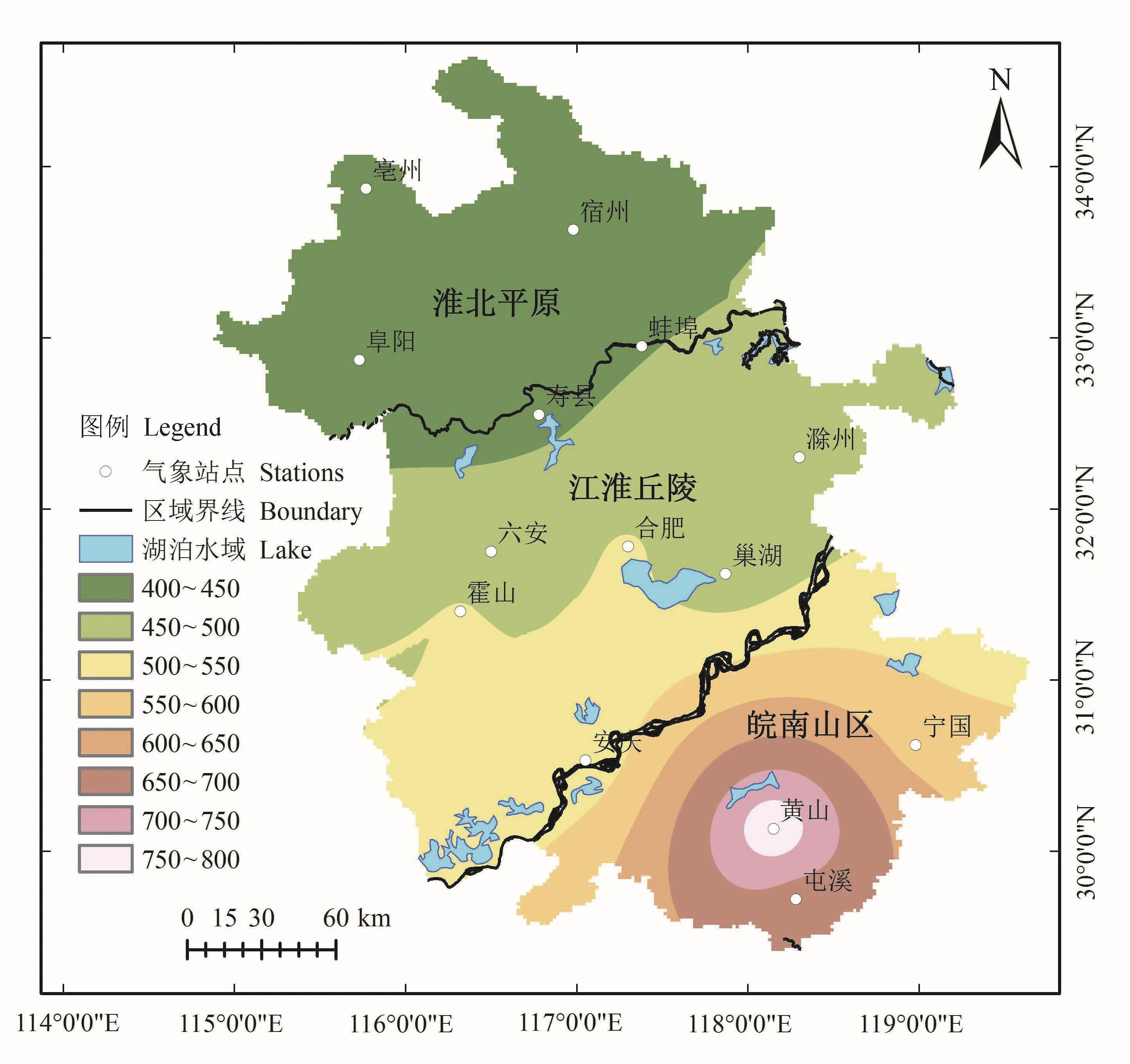

通过对各区域气象站点降水数据的采集与提取,运用Arcgis10.2软件,利用克里金插值法生成安徽省近60年夏季和年平均降水空间分布图。由图5和图6可知,安徽省夏季降水空间分布南北差距较大,自皖南山区到江淮丘陵再到淮北平原降水呈梯度减少,皖南山区夏季降水量变化区间为550~1 000 mm,江淮丘陵夏季降水量主要集中在500~550 mm之间,淮北平原夏季降水量主要集中在400~500 mm之间,可见不同区域降水量差别明显。淮北平原地区和江淮丘陵北部地区表现为东部降水多西部降水少;江淮丘陵南部地区东西降水量基本保持一致;皖南地区降水量整体表现为以黄山为环形中心向四周降水逐渐减少。安徽省年降水量南北差距较大,由皖南山区到江淮丘陵再到淮北平原降水呈减少趋势,皖南山区年均降水量变化区间在1 100~2 300 mm之间,江淮丘陵年均降水量主要集中在950~1 100 mm之间,淮北平原年均降水量主要集中在800~950 mm之间,降水量在东西方向略呈对称,淮北平原东部降水稍多。淮北平原到江淮丘陵到皖南山区地势逐渐增高,皖南黄山站点地势最高,夏季降水和年降水分布图均有展现:黄山年降水量和夏季降水量均为最大值;宿州、亳州、蚌埠、阜阳及寿县等地区降水在全省偏低。在江淮丘陵区,霍山和桐城2地降水相对其他地区降水偏多。800 mm等降水量线在淮河附近,800~950 mm降水区域主要包括宿州、阜阳、蚌埠、寿县地区。对比夏季和年平均降水空间分布图,均不难发现皖南山区降水偏多,江淮丘陵和淮北平原降水偏少;同时皖南地区降水量变化曲线比较密集,说明皖南地区降水变化幅度大。

图5 安徽省1959—2017夏季降水量空间分布图Fig.5 Summer precipitation spatial distribution map of Anhui province from 1959 to 2017

图6 安徽省1959—2017下架降水量空间分布图Fig.6 Precipitation spatial distribution map of Anhui province from 1959 to 2017

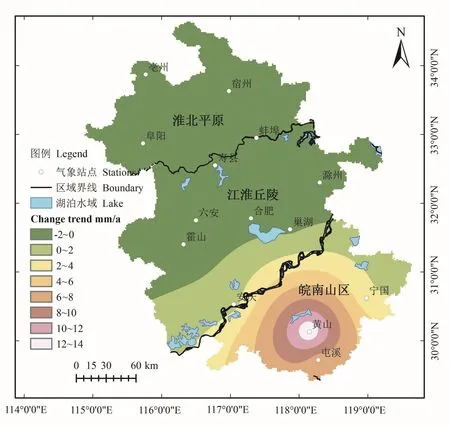

图7为安徽省1959—2017年夏季降水变化率空间分布图。安徽省1959年和2017年夏季降水空间分布变化趋势较为明显,不同地区降水空间变化率不同:皖南山区变化率在2~18 mm/a之间;江淮丘陵地区变化率在-2~2 mm/a之间,江淮丘陵北部变化率在-2~0 mm/a之间,江淮丘陵南部变化率在 0~2 mm/a之间;淮北平原变化率在-2~0 mm/a之间。不难发现由南往北降水增加幅度逐渐变小,表现为皖南降水增加量大于江淮丘陵南部地区,而淮北平原以及江淮丘陵北部地区降水有减少的趋势。皖南以黄山为中心降水增加幅度最大,往四周降水增加量逐渐减少。线性趋势变化表明,皖北平原与江淮丘陵中北部地区夏季降水呈现是持续湿润趋势,其变化幅度略弱于皖南山区。

图7 安徽省1959—2017年夏季降水空间变化率图Fig.7 Spatial change rate of precipitation in Anhui province from 1959 to 2017

3 讨 论

安徽省夏季降水量占年降水量的29.6%~70.0%,夏季降水量占年均降水总量45.9%,夏季降水同样为年降水极值的最重要构成。厄尔尼诺现象指太平洋东部和中部热带海洋海水温度异常增高,使世界气候发生变化,使局部地区气候干旱而有些区域降水异常增多,并将其与南方涛动合称为ENSO;拉尼娜现象与厄尔尼诺现象恰恰相反,是指太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷现象[20]。其对中国气候也产生重要影响[21],有研究发现安徽省降水与南方涛动均有直接的关系[22]。1959—2017年间有14个厄尔尼诺年[23]。而本研究发现,在年平均降水图中1991年、2003年、2016年降水异常偏多,1978年降水异常偏少;夏季平均降水图中1991年降水异常偏多,1966年、1967年、1968年降水异常减少。降水异常偏多的年份在厄尔尼诺年份前后,降水异常偏少年份在拉尼娜年份前后,这说明降水异常变化与厄尔尼诺现象和拉尼娜有直接关系。夏季降水呈增加趋势,在1975存在显著突变,年降水也呈增加趋势,在1963年、1965年、2014年存在显著突变,突变发生在厄尔尼诺年份前后,这说明降水突变性与厄尔尼诺现象有直接关系。研究区夏季降水存在突变性,突变年份较多且比较集中,夏季降水在1975存在显著突变,年降水在1963年、1965年、2014年存在显著突变,突变年份也发生在厄尔尼诺年份左右,这与相关学者针对厄尔尼诺现象影响降水量的观点一致[21]。

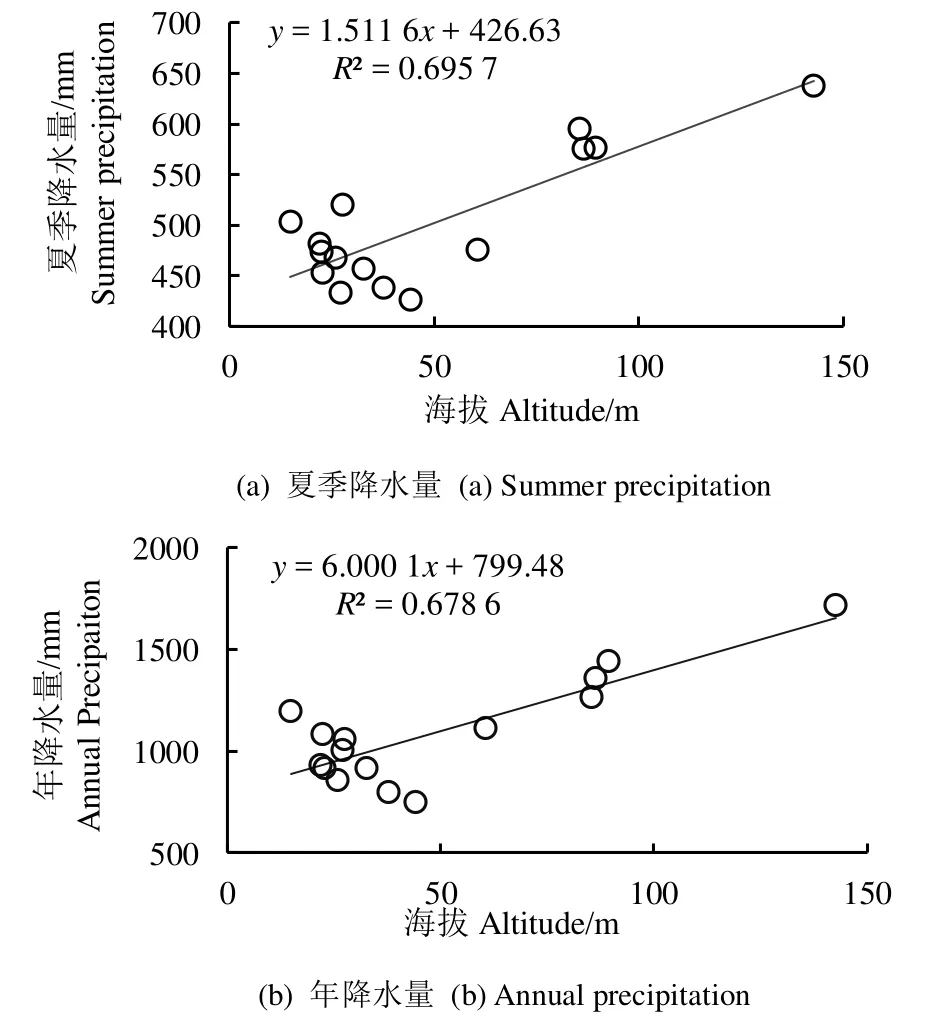

安徽省降水量自南向北逐渐减少。海拔高度对降水量的影响会因为区域不同而有不同的影响效应[24],一般表现为降水量随海拔高度增加而增多[25-26]。分析安徽省站点近60 a夏季降水量年平均降水量与海拔高度关系(图8),夏季降水与海拔高度R2为0.695 8,年降水与海拔高度的R2为0.678 9,夏季降水与年降水变化与海拔高度分别呈现y=1.51x+426.63和y=6x+799.47的量化关系,降水量会随着海拔的增高而增加。安徽省降水由南往北逐渐减少,这与安徽省地形由南往北是山地向丘陵再向平原过渡、与海拔高度逐渐变低有关。此外,由于中国处于亚欧大陆东部,安徽省处于华东地区,由于海陆热力性质差异使安徽省受季风影响显著。安徽省冬季亚欧大陆受蒙古西伯利亚冷高压控制吹东北风,冬季干冷空气由南往北性质逐渐减弱;夏季亚欧大陆受印度热低压影响安徽省吹东南风,来自海洋的东南风由南往北吹送途中潮湿度逐渐降低,造成降水由南往北逐渐减少,同时气团潮湿度影响地区植被覆盖度,使安徽省植被覆盖度由南往北逐渐变低,又进而影响了安徽省降水空间分布。故皖南黄山降水为安徽省之最主要受海拔、地形和季风影响。这说明由于研究区域的过渡性和地形条件的复杂性,造成降水差异显著。

图8 安徽省1959—2017 年降水量与海拔高度散点图Fig.8 Precipitation and elevation scatter chart of Anhui province from 1959 to 2017

由于安徽省具有典型区域过渡性[15],地形条件和复杂下垫面加剧了降水区域分宜。地形高低影响降水多寡,地势高降水多,地势低降水少。安徽地形由南往北是山区向丘陵向平原逐渐过渡,地势变低降水逐渐减少。安徽省降水空间分布差异同时受季风影响显著,夏季表现最为强烈,来自海洋的东南风在由南往北吹送的途中,潮湿度逐渐降低,形成降水南多北少的格局,降水差异造成了安徽省植被覆盖度差异,进一步验证降水南多北少的分布特征[16-17]。本文对安徽省夏季降水变化特征及影响因素进行了初步探索,安徽省夏季降水的线性趋势变化特征初步量化研究区夏季降水变化趋势,在日益剧烈的环境变化下[27-28],地表水热过程的复杂性加剧了地表对全球过程响应研究的挑战,如何探究全球变化多模式水热情境下,夏季降水与水旱灾害研究的量化驱动成为目前研究需要持续深入开展的切入点。

4 结 论

1)安徽省 1959—2017年的降水量总体上呈增加趋势,夏季降水的增加量为23.01 mm/10 a,年平均降水量为21.31 mm/a,夏季降水增加量是年降水增加量的主要贡献者。夏季平均降水量占年均降水量的45.9%,说明安徽省降水具有集中性,主要集中在夏季。

2)安徽省夏季降水在1991年异常偏多,年降水量在1991年和2016年异常偏多,异常偏多年份在厄尔尼诺年前后,说明安徽省降水受厄尔尼诺现象和拉尼娜现象影响显著。

3)安徽省降水空间南多北少。夏季不同区域降水量差别明显:淮北平原和江淮丘陵北部地区降水东多西少;江淮丘陵南部地区东西降水量基本一致;皖南地区表现为以黄山为环形中心向四周降水逐渐减少。年降水量南北差距较大,降水南多北少,东西略对称,淮北平原东部降水稍多。降水的空间变化率表现为由南往北降水增加幅度逐渐变小,皖南山区在2~18 mm/a之间;江淮丘陵在-2~2 mm/a之间;淮北平原变化率主要在-2~0 mm/a之间。这说明皖南山区和江淮丘陵南部地区降水呈增加趋势,江淮丘陵北部地区和淮北平原地区降水呈减少趋势,降水量增加幅度由南往北逐渐减小。