内蒙古东乌旗东音额合牧场地区物化探异常特征及找矿远景

2020-05-16毛学超

毛学超

中化地质矿山总局地质研究院,河北 涿州 072750

东乌旗东音额合牧场地区位于内蒙古自治区中东部,处于燕山期断裂附近脉岩群中的高温热液型 Pb、Zn、Ag多金属矿床的有利区域[1],属内蒙古东乌珠穆沁旗(以下简称为东乌旗)多金属成矿带,是中国北部重要的银、铅、锌、铜、铁、钨、锡成矿带之一[2],成矿地质环境优越。以往地质矿产工作发现了一批成型矿床及多金属矿点,如研究区东北部20km的沙麦钨矿及东北部100km的吉林宝力格银矿等。近年来开展的工作不断覆盖此成矿带及周边地区,区域地质研究程度大大提高,积累了丰富的资料,取得了一定找矿成果,显示了该区域优越的成矿地质条件。笔者在以往资料的基础上,结合该区域构造、岩浆岩成矿条件,对本区的物化探异常及找矿远景进行了分析研究。

1 区域成矿地质背景

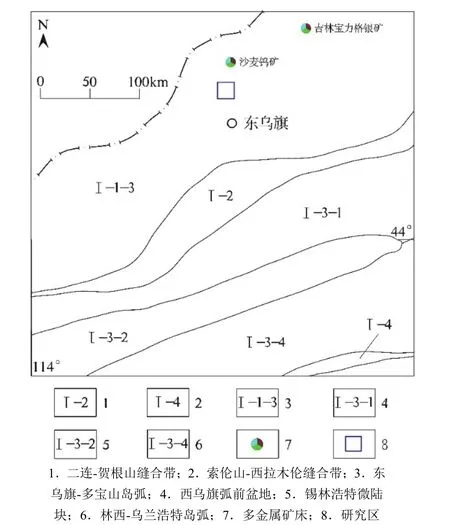

研究区隶属于中亚造山带,大地构造位置属于西伯利亚板块和华北板块之间的天山-兴蒙造山系东段的东乌旗-多宝山岛弧(图 1)。区域主干断裂为北东向二连浩特-贺根山深大断裂和查干敖包-东乌旗深大断裂[3]。研究区处于两条区域性断裂构造之间,区内断裂构造发育,为矿产形成创造了有利空间,是形成岩浆后期沿构造裂隙充填型矿床的有利条件[4]。区内大面积分布中生代花岗岩侵入体,岩浆活动较为单一,岩石以钙碱性为主,各类晚期脉岩非常发育,为矿产形成提供了必要的热源和物质来源[5]。

图1 研究区大地构造位置图Fig.1 Geological map showing the study area’s geotectonic position

2 研究区成矿条件分析

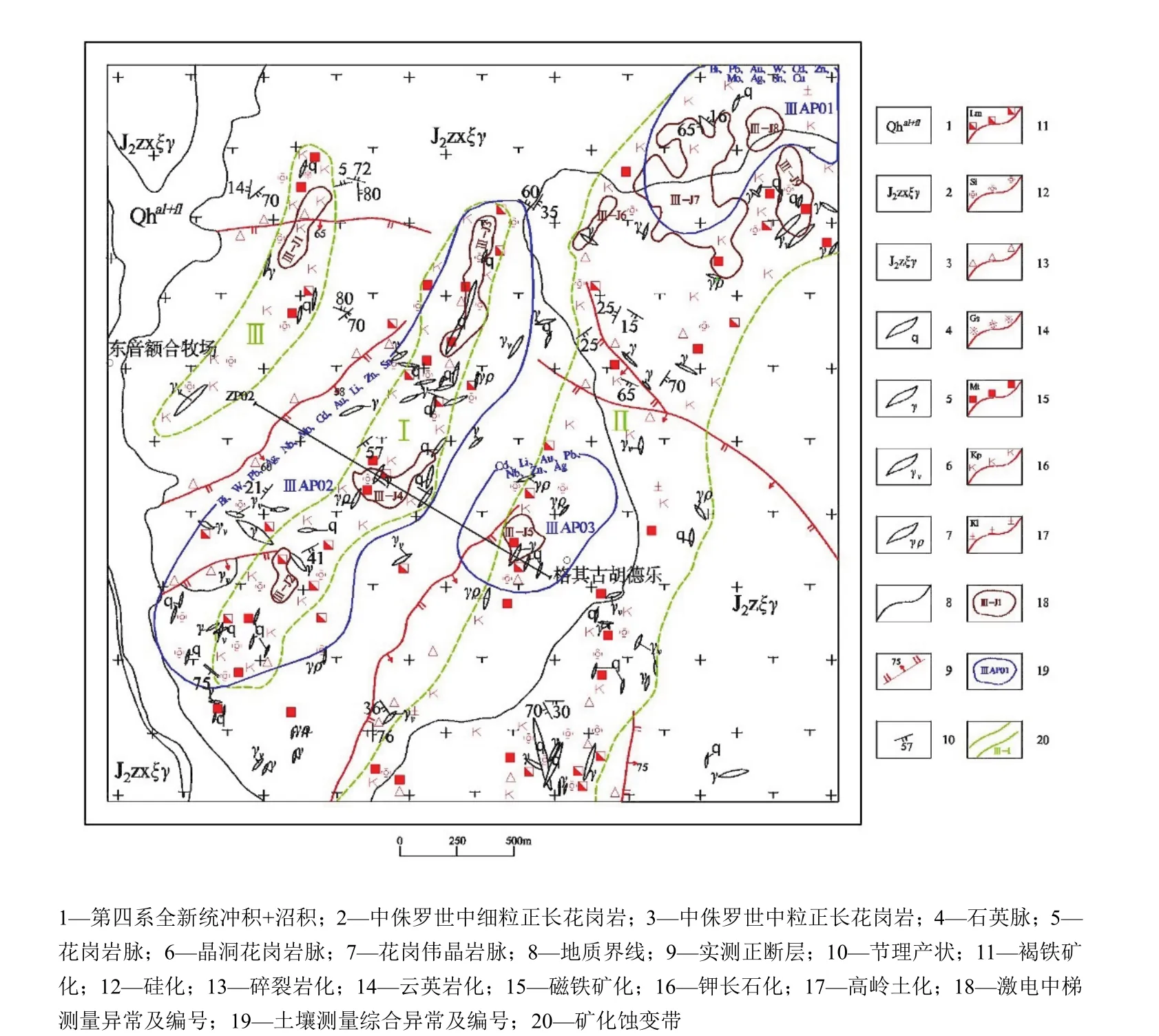

区内地层出露较少,构造活动强烈,岩浆岩发育,岩浆活动受构造控制明显,以燕山期侵入岩为主,主要为中侏罗世中细粒正长花岗岩和中粒正长花岗岩(图2)。

2.1 构造

矿床的形成过程中,成矿流体的运移和成矿物质的沉淀、定位空间以及其形成的保存条件与构造息息相关,所以说,构造是首要的控矿因素[6]。区内断裂构造十分发育,可见北东向断裂构造 4条,北西向断裂构造 3条,其中北东向断裂构造为研究区银、铅、锌矿点的重要控矿断裂,控制着早燕山期花岗岩侵入体,断层两侧伴随断裂构造大量石英脉及花岗岩脉等后期衍生脉岩类侵入,脉岩走向与断裂构造基本一致,多伴生褐铁矿化、磁铁矿化、钾长石化等热液型围岩蚀变,矿化蚀变现象较好。后期北西向张扭性断裂发育,对前期构造、岩体和矿化都有不同程度的破坏作用。

图2 研究区地质简图Fig.2 A simplified map of the study area

2.2 岩浆岩

受西伯利亚板块、古蒙古洋壳和华北板块多期次俯冲、碰撞和对接作用的影响,东乌旗地区侵入岩体分布广泛,其中以华力西至燕山期花岗岩类侵入岩最为发育,是东乌旗一带及邻区范围内大地构造演化的重要阶段,同时,也是各类金属矿床(点)成矿作用的重要时期[7]。区内侵入岩集中在早燕山期,主要为中侏罗世中细粒正长花岗岩及中粒正长花岗岩,基岩出露较好,其中中细粒正长花岗岩主要分布于研究区中西部,中粒正长花岗岩出露研究区东部,二者为渐变过渡接触关系。岩石普遍见长石的高岭土化,断续见钾长石化及硅化。露头处节理十分发育,普遍见2~3组,相互切割关系明显,露头处多见球状风化。

2.3 矿化蚀变特征

研究区发现并圈定矿化蚀变带3条,走向均为北北东向,其展布形态及范围受构造岩浆活动控制明显。

I号矿化蚀变带:宽 50~410m 不等,长约2.5km。与北北东向石英脉密切相关。主要矿化蚀变为钾长石化、硅化、磁铁矿化及褐铁矿化,其分布具有一定的分带性,与1:1万激电异常Ⅲ-J3套合良好。该蚀变带发现并圈定多个 Pb、Zn、Ag矿化点,主要分布在石英脉及与两侧围岩中。

Ⅱ号矿化蚀变带:长约3.5km,宽约0.9km,受北东向断裂构造及其伴生的石英脉控制。该蚀变带内正长花岗岩广泛发育钾长石化,钾长石化在蚀变带外围及边部多为条带状分布,向内逐渐增强,过渡为全岩强钾长石化。强钾长石化分布区断续可见灰黑色浸染状或条带状磁铁矿化(铁锰矿化),该类矿化应为区内铅锌异常的主要原因。地表矿化表现为走向上连续的钾长石化和断续小范围分布的绢云母化及灰黑色金属矿化(磁铁矿化、铁锰矿化)。该蚀变带发现并圈出2处Zn矿化点,矿化蚀变主要发育于石英脉围岩正长花岗岩中,见强磁铁矿化、碎裂岩化及硅化。

Ⅲ号矿化蚀变带:长1.4km,宽0.15~0.2km,受北东向断裂构造及石英脉控制,正长花岗岩普遍发育钾长石化,多呈条带状或浸染状,石英脉出露区见强硅化及碎裂岩化,浸染状磁铁矿化及褐铁矿化叠加于钾长石化及硅化之上,局部正长花岗岩见弱云英岩化。石英脉及伟晶岩脉也可见不均匀分布的磁铁矿化及褐铁矿化,局部见电气石化。

3 土壤地球化学特征

研究区圈定有3个1:1万土壤测量综合异常,异常元素主要为W、Bi、Pb、Zn、Ag、Cd等,Pb、Ag、Zn、W 等元素多为三级浓度分带;其中ⅢAP02异常Pb、Zn、Ag等元素的富集特征显示较好。

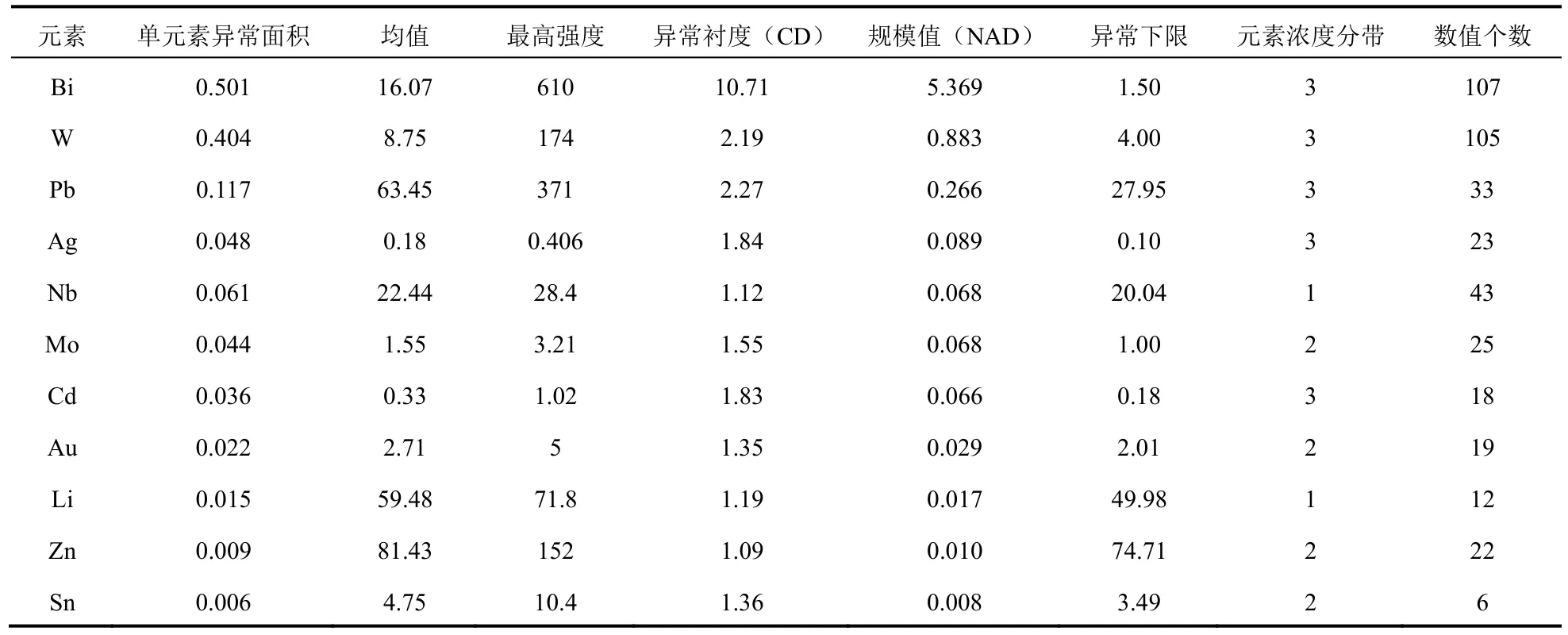

表1 ⅢAP02综合异常参数统计Table 1 Statistical chart of ⅢAP02 synthetic parameter abnormality

ⅢAP02异常位于研究区中部,呈北东向条带状。异常元素为Bi、W、Pb、Ag、Nb、Mo、Cd、Au、Li、Zn、Sn等(表1),该异常形态与北东向张性正断层及其伴生的矿化石英脉吻合良好。其中Bi、W、Pb、Ag、Cd为三级浓度分带,Mo、Sn、Au、Zn为二级浓度分带,其余为一级浓度分带。Bi元素衬度及规模较大,极大值为610×10-6,推测由北东向石英脉侵入引起该元素强烈富集,此外 Pb、Ag元素衬度及规模相对较大,与成矿元素吻合,其中 Pb元素极大值为371×10-6。多处 Bi、W、Pb、Ag异常浓集中心,均与地表矿化石英脉吻合。

该异常显然由北东向断裂构造及其伴生的石英脉侵入等热液活动引起,北东向硅化、褐铁矿化、磁铁矿化、钾长石化蚀变带发育,与异常套合良好,为明显矿致异常,在构造破碎带上形成的这种多元素组合异常具较好的找矿前景[8]。

4 地球物理特征

研究区视极化率异常场总体相对平稳,显示南低北高的特征,大多在1.0%左右,根据物性和地质相关资料,为区内出露岩性中侏罗世正长花岗岩的反映。

4.1 1:1万激电异常

研究区共圈定激电异常9处(图2),结合地质矿产特征进行了初步解释推断,认为北东向分布的低阻异常带与断裂构造的走向和位置基本吻合,高阻异常多为石英脉、晶洞花岗岩等脉岩的反映。

Ⅲ-J1激电异常:位于研究区西北一带,大致呈北北东向条带状展布。异常相对较弱,显示中高阻高极化特征,视极化率值在2%以上,视电阻率值在400~900Ω·m之间。该异常范围主要出露为中侏罗世正长花岗岩,北东向石英脉后期侵入。硅化、碎裂岩化、磁铁矿化、钾长石化等矿化蚀变较强,北东向断裂构造发育。该异常为构造破碎蚀变带伴生石英脉产生的金属矿化蚀变引起。

Ⅲ-J2激电异常:由两个小的圆形异常组合而成,整体呈南北向。异常呈高阻高极化异常,视极化率值最高达6%以上,视电阻率值在1000Ω·m左右。出露岩性为中侏罗世正长花岗岩,后期北东东向石英脉侵入,规模较大,异常北侧存在一近似东西向的断层,石英脉及断裂构造两侧伴生钾长石化、硅化、碎裂岩化、磁铁矿化蚀变带,走向与石英脉一致。由石英脉伴生的金属矿化蚀变引起。

Ⅲ-J3激电异常:呈北北东向条带状分布,异常显示中高阻高极化特征,视极化率基本大于2%,视电阻率介于 900~1200Ω·m左右。该异常范围出露中侏罗世正长花岗岩,后期大量石英脉岩侵入,方向与异常走向大致相同,侵入接触部位钾长石化、硅化、磁铁矿化、褐铁矿化等矿化蚀变强烈,异常东西两侧存在两条断层,碎裂岩化明显,南侧紧邻新发现的 Pb、Zn多金属矿化点,具有较大的深部找矿意义。

Ⅲ-J4激电异常:位于研究区中部,呈不规则分布,异常呈中高阻高极化特征,视极化率介于2%~4.4%之间,视电阻率基本在 800Ω·m 以上。地表出露中侏罗世正长花岗岩,脉岩广泛侵入,矿化蚀变强烈,硅化、褐铁矿化、磁铁矿化等矿化特征明显,异常北侧新发现 Pb、Zn多金属矿化点。该异常为北东东向构造热液活动引起的多金属矿化蚀变引起。

Ⅲ-J5激电异常:近似圆形展布,显示高阻高极化特征,视极化率介于 2%~5.4%,视电阻率介于1300~1700Ω·m。地表出露岩性主要为中侏罗世正长花岗岩,北东向花岗岩脉岩广泛侵入,磁铁矿化、褐铁矿化等矿化蚀变较强,断裂构造发育,该异常经查证发现2处Zn矿化点,具有较大的深部找矿意义。

Ⅲ-J6激电异常:位于研究区东北一带,近北东向,呈条带状分布,异常呈中高阻高极化特征,视极化率介于 2%~4.4%,视电阻率介于 400~1500Ω·m,地表出露岩性主要为中侏罗世正长花岗岩,花岗岩脉侵入,未见明显矿化蚀变,推测该异常为隐伏的金属矿化蚀变引起。

Ⅲ-J7激电异常:呈不规则分布,异常呈中高阻高极化特征,视极化率介于 2%~5.4%,视电阻率介于 400~1500Ω·m。地表基岩出露为中侏罗世正长花岗岩,地表矿化以磁铁矿化、钾长石化为主,矿化蚀变较弱,推测该异常为隐伏的矿化蚀变引起,存在极化异常体的可能性较大。

Ⅲ-J8激电异常:位于研究区东北角,显示高阻高极化率特征,视极化率介于2.2%~4.2%之间,视电阻率介于1600Ω·m以上。区内基岩出露较好,为中侏罗世正长花岗岩岩相分界处,地表未见明显矿化蚀变,推测该异常为隐伏的矿化蚀变引起。

Ⅲ-J9激电异常:异常近似南北向,呈条带状分布,视极化率介于2.3%~4.7%左右,视电阻率介于500~1200Ω·m之间。地表出露为中侏罗世正长花岗岩,中南部脉岩广泛侵入,矿化蚀变强烈,硅化、磁铁矿化等矿化特征明显,推测该异常为金属矿化蚀变引起,找矿潜力较大。

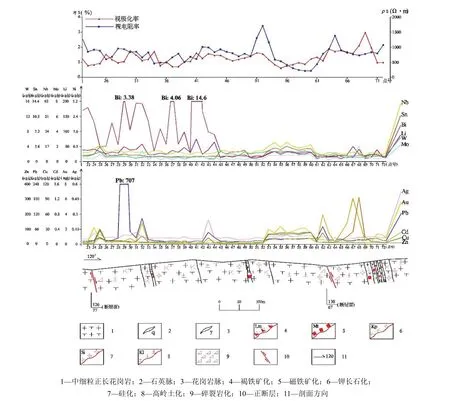

4.2 1:5000地物化综合剖面特征

依据土壤地球化学特征、激电异常特征及地表矿化蚀变带分布情况对该区开展 1:5000综合剖面进行异常检查,下面对ZP02综合剖面进行详述。

ZP02剖面呈南东走向(图 3),近于垂直穿越了 I、Ⅱ号矿化蚀变带内的各类矿化脉体及激电异常Ⅲ-J4、Ⅲ-J5。出露岩性为中侏罗世中细粒正长花岗岩,穿过2处断裂构造,均为北东走向张性正断层。矿化蚀变现象较好,由断裂构造伴生的北北东向石英脉侵入引起,矿化现象主要表现为钾长石化、硅化、褐铁矿化及磁铁矿化,其分布具有一定的分带性。由矿化现象分布情况看,与 I、Ⅱ号矿化蚀变带基本吻合,剖面总体上视极化率曲线总体呈近似平形状分布,视电阻率(500~1200Ω·m)变化较为平稳。视极化率较低(基本小于2%),仅在1340~1400m之间有3个点相对较高(2%~3%之间),视电阻率在750Ω·m左右,对应地表为数条侵入的石英脉。化探剖面曲线显示560~660m存在一处Mo、Pb、Cd异常浓集中心,其中Pb元素极大值可达707×10-6。地表基本与磁铁矿化石英脉套合,1340~1400m存在一处Pb、Cd、Au异常浓集中心,与地表磁铁矿化石英脉及激电异常的高极化率区域吻合良好。

地物化剖面显示激电异常与化探异常浓集中心及地表矿化信息套合较好,在上述两处浓集中心对应的矿化石英脉分布部位进行刻槽取样,圈定多个 Pb、Zn、Ag矿化点,找矿指示意义明显,说明该区 Pb、Zn、Ag多金属矿的找矿潜力较大。

图3 ZP02综合剖面Fig.3 ZP02 comprehensive profile

5 找矿远景分析

研究区地处东乌旗成矿带,含矿建造发育,构造岩浆活动强烈,具有良好的成矿条件[9]。燕山期是构造岩浆活动强烈时期和重要成矿时期[10],广泛发育的燕山期岩浆活动,为成矿提供了热动力条件,同时也是成矿物质的提供者。在花岗岩岩浆结晶固结中晚期,铅锌等金属元素富集在岩浆期后的气水热液中,该含矿热液对早期花岗岩类侵入岩体的交代和充填作用在构造有利地段产出一系列含矿石英脉[11]。以北东向为主的断裂及其派生的次级裂隙既是导矿构造,也是容矿空间。1:10000物化异常显示研究区Pb、Zn、Ag等成矿元素明显富集,物化探异常与北东向石英脉伴生的矿化蚀变带套合良好,且矿化蚀变具有明显的分带性,受北北东向石英脉控制明显,经检查发现多个Pb、Zn、Ag矿化点,基本锁定了找矿靶区及主攻矿种,认为研究区主要找矿方向应为与北东向构造岩浆活动有关的热液型Pb、Zn、Ag多金属矿床。

6 结论

研究区通过开展大比例尺地质、化探、激电测量查证工作,发现三处矿化蚀变带,均与北东向构造破碎带及其伴生脉岩有关;圈定有1:1万土壤测量子异常3处,其主要异常元素均为Pb、Zn、Ag等;圈定有1:1万激电中梯测量异常9处,经推断解释均由北东向构造热液活动引起;结合研究区地物化特征分析,物化探异常与地表矿化信息套合良好,刻槽取样验证并确定多个Pb、Zn、Ag矿化点,找矿潜力较大,认为研究区是寻找与北东向构造岩浆活动有关的热液型 Pb、Zn、Ag多金属矿床的有利区域。