竹光

2020-05-13王桂宏

王桂宏

一

1976年,我二十一岁,冬季征兵的时候,我报了名。这是我第四次报名参军。

时值初冬。卤汀河上吹来的风带来阵阵寒意,但我心里暖洋洋的。今天部队上的人来村里对适龄青年面选,这是第一关。第二关,硬碰硬体检。第三关是政审定兵。第一关特别重要。部队上来带兵的看不上眼,那就没戏了。

面选在马甸小学的操场。我早饭碗一丢,赶紧出门。走出三四十米远,我又踅了回来。我看看上身穿的是刷得泛白的大棉袄,赶紧脱下来,换上一件春秋衫。我对着小圆镜一照,精神些了。我满意地放下圆镜,走出大门,直奔小学操场。一阵晨风带着寒气吹到身上,我连打了几个寒颤。我挥挥臂膀,想想上午当兵的要面选,一点也不觉得冷。

1970年代中期,要走出乡村,几乎就一条路——当兵。那个年代,青年人羡慕当兵的,跟疯了似的。戴顶黄绿色军帽,穿件的确凉的旧军装,街巷走一圈,心里乐呵呵的。

我赶到马甸小学大门口,朝操场上一瞅,操场上已经站了一排青年人。我赶紧站到队伍里。刚站定,大队民兵营长陪着两名军人走过来,站在队伍前面。军人的军装四个口袋,干部,好威武。

民兵营长站到队伍领头位置上,喊着口令,我们跟在民兵营长身后转圈子,一个一个从军人面前走过。穿着有四个口袋军装的军人目光紧盯着我们,一会儿从队伍里拉出一个,一会儿又从队伍里拉出一个。据说都是有点小缺陷:要么腿脚不灵活,有点踮;要么个子太矮,长得太瘦没力气;要么长得五官不匀称,太谦虚……总之,十几圈转下来,淘汰了十几个。我有幸,还在转着圈子的队伍里。

体检这关顺利。马甸村去了十一名适龄青年到镇卫生院体检,三名合格,我在其中。回到家里,我心里别提多么兴奋了。我憧憬当兵的生活。一颗红星头上戴,革命的红旗挂两边。我想,我有文化,到部队一定好好干,到时也穿上四个兜。我越想越兴奋,情不自禁地哼起了流行军歌:

雄伟的井冈山,

八一军旗红,

开天辟地第一回,

人民有了子弟兵。

……

想到不久我也要成為人民子弟兵一员,我兴奋得一夜没有睡着觉。吃早饭时,父亲劝我:“顺其自然,再说还要政审,还要有名额。”听到父亲说的话,我轻松兴奋的心情变得有些紧张起来。

真让父亲说上了。当年政审没有通过。原因很简单,我四叔是磨豆腐的,是村上最大的资本主义尾巴。以往,我一连三次体检合格都没当成兵,就是因为四叔在村上开着豆腐店铺。这尾巴像一根绳子,牢牢地把我捆在村子里。父亲又劝我:“路是人走的。条条大路通罗马!”听了父亲的话,我的心情慢慢平静下来。

父亲只读过两年私塾,识字不多。后来我才知道,父亲两次跟我说的话,是马甸大队支书沈竹光跟他说的。父亲跟沈支书儿时就是好朋友。沈竹光爱才,知道我在中学里文化冒尖,但在那个年代,他也无能为力。我也理解,我决心去拜访沈支书,向他说说心里话。

二

马甸村坐落在卤汀河湾边,清清的卤汀河水静静地环绕着房舍台阶下的河沿。遇到起风,河浪会发出轻轻的拍岸声。见到河水,就能看见岸边一簇簇的小竹林。竹竿挺直,竹叶繁茂。阳光灿烂的日子,翠滴滴的竹竿在阳光的照射下,发出晶莹的绿光。竹光清澈,让人看得特别舒心。

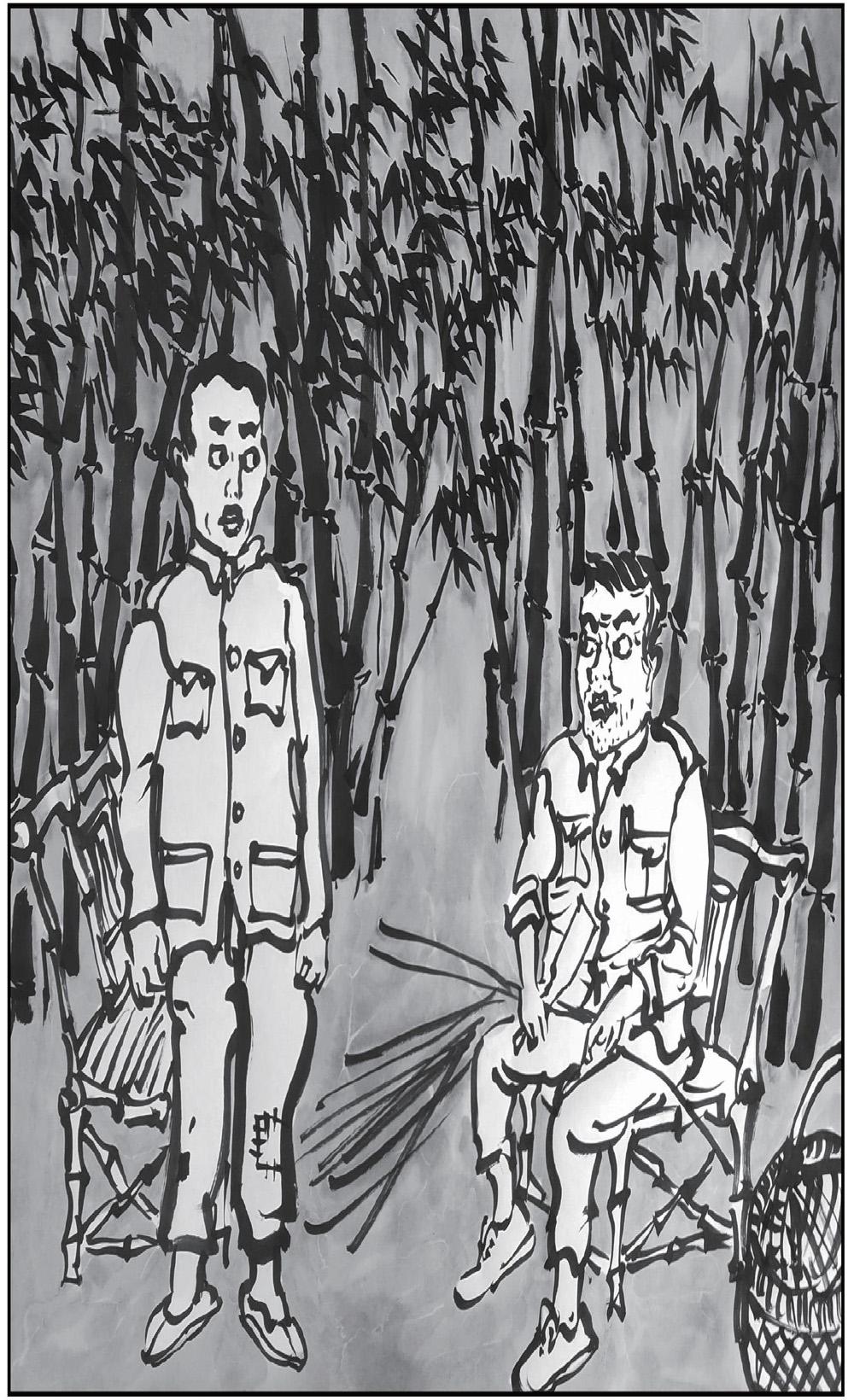

沈竹光支书的家就在河岸边。大门对着河岸,几片小竹林竹枝特别茂盛。竹林边是碎砖铺就的小道,一直通到大门口的台阶下。我登上不高的台阶。大门敞着,一眼看到院子里正在劈篾条的沈支书。我一步跨进院门,大着嗓门喊:“沈支书,忙着呢?”

沈支书抬起头,朝我笑笑,用篾刀朝不远处的竹椅一指:“快坐!路林,你怎么来啦?”

“跟你学篾匠,可以吗?”我知道沈支书虽然是村里最大的官,但他手不停着,村民家里的箩筐、竹篮都出自他的手,但他从不收一分钱,最多是来竹加工。他平易近人,不拿架子,村民们都喜欢他。我高中毕业三年多了,听父亲说到沈支书,就竖大拇指。虽然我当兵总因政审通不过,但我不怪他。听父亲说为我政审的事竹光去过镇上,也去过县里据理力推。但那个年代就是那个理。沈支书在村里是个“大官”,但到了县里谁把大队支书放在眼里?

人微言轻。

我仔细打量着眼前这位既当支书又当篾匠的沈竹光。高高的个子,黑黑的脸膛,眼睛很大很亮,眉毛又粗又浓。虽不算是五大三粗,但显得很有精神,给人一种蓬勃的力量。沈支书当过兵,这一手篾匠活儿就是在部队里学的。

我没有在沈支书对面的竹椅上坐下来,而是聚精会神地注视着他手里那灵巧的篾匠活儿。沈支书手里握着一把窄长的劈篾刀,刀背很厚,看得出刀刃锃亮锋利。沈支书用刀熟练,一根竹子到了他手上,一刀下去,不管大竹小竹,劈成两半后,一般大小。再劈成四开,仍然很匀称。我几乎是目不转睛地看着。沈支书熟练地把竹子劈成篾条,然后再劈成篾片。篾片一样大小,一样厚薄,他能把一根篾条劈成九层篾片,薄如纸张,薄得能透过阳光。他的身边堆了不少篾条、篾片、篾丝。沈支书一边劈篾片、篾丝,一边抬头望望我。我钦佩的目光随着他手中那轻轻跳动的竹篾丝缓缓地移动,我能从他那自信自豪的目光里看到他心里的满足感。

我一屁股“咯吱”一声坐到小竹椅上。

沈支书笑笑,问我:“路林,高中毕业回来生活适应吗?”

“嗯!”我目光仍然停留在他劈的那些篾丝、篾条上。

沈支书是个聪明人。他知道今天我来他家肯定有心里话要说,于是放下篾刀,又笑了笑,轻松地说:“我和你爸可是好朋友。有话直说!”

我没有想到沈支书这么和蔼可亲,这么平易近人。要知道,他篾匠活儿只是个副业,他是大队支书,是村里最大的官,在村里说话那是一句顶一句的。我轻松地笑了笑,正要张嘴,只见沈支书拿起地上的篾刀,在手里轻松地掂掂,说:“真想跟我学篾匠?”

“真想学篾匠!”

“不想跟我学当支书?”

“不想!我又不是党员。”

“路林,你没有说心里话。”

“我……”沈支书心直口快。我心里有些不踏实,说话有些结巴起来。

“路林,你高中毕业,有文化。你在高中班里读书是冒尖的,这卤汀河畔谁不知道有个路林?”

“沈支书,你过奖了!”

“我不会带你这个徒弟!你要相信路不平,总会有踏平的时候。你的才华不会被埋没的。条条大路通罗马嘛!”

“条条大路通罗马!我信。可是……”

“路林,我知道你今天来我家,要说什么事。”

我心里一愣,这个玩篾刀的沈支书猜透了我的心思。我有些将信将疑:“就是想拜你为师!”

“不是!你是要问我当兵的事。你政审几年通不过。这次冬季征兵,你是最后一次机会了,你不甘心,要从这河边小村里走出去。”

我不点头,也不摇头。我心里有些激动。眼前这位篾匠支书真的猜透了我的心思。他语气中明显含着关心的意思。

“听我一句话,不要灰心!”沈支书站起来,抬手拍拍我的肩膀。

我赶紧站起来,语气有些感激:“我一定听从组织挑选!支书放心,我努力,但永远不气馁!”

我心里有数,四叔还开着豆腐店铺,镇上、县上都知道,政审的拦路虎不好过。虽然支书有信心,但我心里没有底。参军已是最后一次机会,我得闯一闯。我不死心,我要走出马甸村,走出卤汀河畔。支书有信心,我没有理由没有信心。

我与沈支书握手道别。刚跨出院门两步,后面传来沈支书的大嗓门:“路林,等一等!”

我停住步子,掉过头。只见沈支书手里拿着一只淘米箩一只篮子快步走到我跟前,把淘米箩和篮子往我手里一塞:“路林,带给你爸!上次在你家看到篮子都坏了一个洞。”

我有些激动。沈支书不但篾匠活儿好,这心眼儿也太细了。我接过竹篮和淘米箩,连声感谢。

突然,沈支书拉了拉我的胳膊,很有信心地说:“路林你也看到了,咱国家现在从上到下逐步拨乱反正,形势会越来越好,你四叔的尾巴不会老被拽着。”

我充满喜悦地盯着沈支书的脸,我知道沈支书说的是我当兵政审的事。

沈支书笑笑:“在外面别说,心里有数。”

沈支书说完,扭身往自家院子走去。我望着沈支书的背影,心里莫名其妙地兴奋起来。

三

面选通过。

体检通过。

也许我真的时来运转。听说上头政审时,又说到我四叔开豆腐店的事。带兵的干部一句话,说得很给力:“路林的四叔开豆腐店,也是为村上服务。他四叔又没有雇工,哪来的资本主义尾巴!”

政审通过了,我的心也放下了。谁知心刚放下不久,又悬了起来。

这次马甸村参加体检、政审十一人,合格三人,但参军名额只有两个。三人中,一人作为特种兵,体检、政审合格后,定了。还有两人,虽然体检、政审都合格,但只能去一人。听说,另外一位政审合格的是沈竹光的小舅子。这人我熟悉,一个村上人。他名字叫曹如康,刚满18岁。曹如康长得五大三粗,初中没有读完,就跟父母下地劳动。文化不高,皮肤黑黝黝的。沈竹光的爱人叫曹菊兰,曹如康是曹菊兰的三弟。听到这消息,我一晚上在床上翻烧饼。我自己恨自己:怎么想当兵走出马甸村,就这么难呢!看来我时没有来,运也没有转。真想不到当兵还要派名额,偏偏半路杀出个程咬金。跟我竞争名额的可是沈支书的小舅子曹如康,看来,当兵这条道儿我是走不通了。

父母知道名额这事,都来劝我。父亲劝我还是那句老话:城里的知识青年都到农村来了,我们农村土生土长的青年人还能没有饭吃?再说今后的路还长着呢!条条大路通罗马。只要有知识有能耐,总会有用武之地,总会有路可走。父亲知道我想当兵想疯了,几次体检合格都没有去成,这次是去当兵的最后一次机会了。父亲虽然跟支书是好朋友,但父亲面子薄,平时很少矮下面子去求人。这次父亲很认真地说要去找一下沈支书。父亲安慰我说,沈支书这人他了解。他是一个心里有大家的人。我知道父亲这是宽我的心。其实,上次在沈支书家,我已经感受到沈支书那平易近人的一颗心。我心里想好了,晚上找个时间当面去给沈支书说说心里话。

母亲心疼儿子。她知道两个当中就只能去一个,心里反而释然了。母亲轻松地笑笑,劝我:“林儿,当兵报效祖国我不反对,但也要顺其自然。选上了就去,选不上作罢。毛主席不是说嘛,农村是一个广阔天地,在那里是大有作为的。你爸不是常说条条大路通罗马,为啥非要走当兵这一条道呢!林儿,听话。我们不跟沈支书家小舅子争名额。沈支书与你父亲俩人关系不错,不要为这事儿把两家关系闹僵了。再说,人家是村里的大官,闹僵了关系,吃亏的还不是咱家。”我了解母亲。她是农家妇女,见的世面少,但她宽厚,喜欢往實在里想事儿。

最后一次当兵的机会,我想争取一下。母亲的心情我理解。我是家中长子,当兵意味着去打仗,打仗是要死人的。母亲为我担着心思,害怕。我不害怕,我要走出马甸村,当兵是那时农村青年唯一的一条路。尽管父亲有一句常挂在嘴边的话劝我:条条大路通罗马。但我心里明白,那时,对我们有志气有知识的农村的年轻人,当兵是唯一的一条通往“罗马”的路。

我决定去听听沈支书的意见。沈支书虽然是村里的支书,但一点官架子也没有。没事的时候还当起了篾匠,马甸村家家户户的竹器都出自他的手,他从不收钱。他的心宽着呢!跟他小舅子二选一去当兵,这事儿我不能为难他。我得听听沈支书的意见。

吃过晚饭,我走出自家院门。

冬天黑得早。天空没有星星,也没有月亮。那时马甸村刚通上电,街巷里没有来得及装路灯,巷子里黑洞洞的。从农舍小窗户里透出的灯光,把巷子那一段路映得朦朦胧胧的。巷子深长,一段朦胧一段黑。我带了一支手电,深一脚浅一脚地往沈支书家走去。路上不时传来一声声狗吠。

快到沈支书院门不远处的小竹林,我停住了步子,心里有些怵。这事儿怎么给沈支书开口呢?毕竟是他的小舅子。他小舅子文化低,初中都没有读完,当兵是最好的一条路。我跟曹如康不一样,我文化冒尖,还真是条条大路通罗马。当个民办教师也不失为一条路。沈支书不是还说培养我当支书?尽管是说着玩的,但说明沈支书在为我着想呢。当然,推荐去读大学,这条路虽然难,难于上青天,但我有文化,至少有一个硬条件吧。想到这里,我心里有些犹豫起来。曹如康是自古华山一条路,我可是条条大路通罗马。想到这里,我转过身往回走。才走上两步,又停了下来。争不争先放到一边儿,得让沈支书知道我想当兵这个梦做了四年了。沈支书心里敞亮。那天在他家,他一个劲儿地让我说心里话。其实,他知道我说跟他学篾匠是借口,政审老通不过心里憋得慌。沈支书心里清清楚楚。自然,沈支书让我说心里话,我既然来到他家院外了,何不进去把心里话说出来。

我转过身,挨着竹林走过去,来到院门口。院子不大,竹片编成的篱笆墙。竹门上方有一盏15W的白炽灯。虽然只有15W,但院门外的路照得亮亮堂堂的。门前的卤汀河水在灯光映照下,泛起粼粼的光波。一阵一阵的波浪拍岸,发出有节奏的声响。栖息在竹林里的麻雀不时从竹叶丛里飞出一两只,在白炽灯映照的院里院外盘旋两圈,又飞回竹林上空,无声无息地落入茂密的竹葉丛里。

我轻轻地推开沈支书家院门。院门竹片夹的,很重,重心向里。竹门“吱呀”一声,不用推,就缓缓地移动开来,慢慢地靠到了篱笆墙上。我一步跨进院门,抬眼一看,堂屋门关得紧紧的,门两边的两扇糊了报纸的窗户映着发红的光,一阵嘈杂声从窗隙门缝里传出来。我赶紧停住步子,几乎是竖起了耳朵仔细听。

真不巧。沈支书跟老婆吵架,声音很高。

“老沈,你是知道的!”

“知道什么?”

“如康是我最小的一个弟弟。父亲走得早,母亲最疼他。父亲临终的时候怎么跟你说的?”

“我知道!”

“那你照顾他了吗?”

“他不好好学习,我怎么照顾他!”

“这我不怪你!这次他有机会当兵去,体检、政审都合格,你不让他去,你心好狠哪!”

“不是不让他去!是二选一。路林有文化,到部队上去能为国家做大事,这是其一。其二是路林四次政审,三次去不了。这次政审通过了,也是最后一次参军机会了,不让他去,让小舅子去,说得过去吗?!”

“我不管!我弟弟去不了,我跟你没完!”

“随你!我知道妈妈疼如康!我也知道你心里最放心不下的就是这最小的弟弟!我更知道如康去当兵是自古华山一条路。到部队熔炉里说不定会炼出好钉来。我有这权,但我是马甸村的支书,不是沈家、曹家的支书!”

“看来你是铁了心了!”

“哐当!”屋里传来一声茶杯摔到地上的响声。我吓了一大跳,赶紧转身走出院子,踩着巷子里高低不平的路,一溜小跑地往家里走。

起风了。卤汀河上波浪涌动,发出阵阵波浪撞击的声响。寂静的马甸村黑糊糊的一片,只有农舍里透出的电灯光亮映出一团团竹林、大树、房舍的轮廓。

四

回到家中,我躺到床上。我目光盯着房顶上那块天窗玻璃,夜色很浓,天窗玻璃黑糊糊的一片。我的脑海里炸锅似的,我想理出个头绪来,但一团乱麻,怎么也理不顺。

我不停地叹气。刚才沈竹光与曹菊兰的对话,在我脑海里过起了电影。我的心悬了起来,而且悬得老高老高。命运多舛。参军光荣,去光荣一次怎么这样难呢?面选、体检、政审,连续三年都当不了兵。这之前,说四叔开豆腐店铺,是资本主义尾巴,政审不过关,还情有可原。现在面选通过了,体检通过了,政审也通过了,又来了名额限制:二选一。二选一,偏偏是在自己与沈支书的小舅子曹如康之间选。曹如康是什么人,文化不高,五大三粗,应该是块当兵的料。再说,现在的年轻人想走出穷乡的路子太窄了。这次曹如康有了这个机会,他姐能不帮助他吗?当姐的曹菊兰做得没有错。就算是近水楼台先得月开个后门子,但这是去光荣参军,是去保卫祖国,这没有错呀。只是我这个竞争对手连续三年没有当上兵,今年又是最后一次参军机会,这次机会错过,可能就没有参军的机会了。有点特殊,这让沈竹光为难了。那从堂屋里传来的摔杯子的“哐当”声,说明沈支书和曹菊兰真的动气了。沈支书是个脾气随和的人。虽说是村里最大的官,恐怕是村里脾气最小的人。父亲说沈支书从小什么事儿都想着别人,几十年过去了,在村里很少跟人红过脸。当然,唯一一次跟父亲红脸说出来有点不可思议。

父亲是个庄稼汉,但脑子活络些。忙于田里的活计,空闲时还想着水里的事儿。卤汀河畔河汊纵横,水多。水多,鱼就多,父亲闲时会用爬爬网或丝网捕鱼虾。爬爬网不是渔民用的,像我父亲这样的农民,一到农闲时,用爬爬网捕些小鱼小虾螺蛳河蚌。小鱼小虾螺蛳蚬子河蚌是我们家的家常菜。有时捕得多了,我父亲会让我送些给邻居。送到沈支书家去,是父亲亲自去。记得那是初冬时节,父亲捕了不少小鱼虾子亲自送到沈支书家。谁知沈支书收下了,拿了一元钱死拖硬拽地往父亲口袋里塞。父亲急了,沈支书也急了,俩人争得满脸通红。最后,沈支书让步了,收起钱,顺手拎起两只竹篮往父亲手里一塞。父亲一路生着沈支书的气,但心里暖洋洋的。

想到两家的关系,我的心缓缓地平静下来。父亲不是常说条条大路通罗马嘛!尽管这话还是沈支书说给父亲听的。虽然父亲文化不高,但明事理。父亲经常会说这句话。我脑海里冒出一个大胆的想法:我不去参军了。曹如康可没有那么多大路通罗马。

我这人性子急,决定去找公社人武部长。我一骨碌从床上爬起来,穿上鞋,来到父母的房间。

父母没有睡。

房间里白炽灯只有10W。光线虽然白,但有些雾蒙蒙的感觉。父亲坐在床头,母亲正在洗脚。

父母见我走进来,有些惊讶。

父亲从床沿站起来,纳闷的目光瞅了我好久,问:“路林,这么晚了怎么不回屋睡觉?”

“睡不着。”我朝母亲瞅了一眼,“妈,你也在?”

“看不见,洗脚呢!你咋不睡呢?”母亲一边用毛巾擦脚,一边诧异地问我。

父亲笑笑:“是不是想着去部队的事?”

“你咋知道的?”

“脸上写着呢!”

我轻轻地点点头。

父亲朝我面前跨了一步,宽慰地说:“路林,什么事都别急!当兵的事这次可是铁板钉钉的事。通知一到,打起背包就出发呗!”

想不到我心里急得快着火了,父亲还有心思说俏皮话。我目光在父亲母亲的脸上扫来扫去,迟疑了一会,语气低得像蚊子似的嗡嗡声:“情况有变!”

“情况有变?”父亲愣了一下,“什么情况?”我知道,父亲为我参军的事操透了心。但父亲是个厚道的庄稼人。他只知道条条大路通罗马,只知道路是人走的,是人总会有路走的。报名参军三年都未去得成,他就是这么劝我的。这次听说我在最后一次机会时来运转,政审通过了。那天,父亲很高兴,喝了不少酒。母亲怪他喝过了,说他:“路林是去当兵,不是当官!你这么兴奋干啥?”父亲把酒杯往桌上一蹾,说:“当兵也好,当官也好,不都是走路嘛!有路走就好!”

我把沈支书家门口听到的事,一五一十地说给父亲母亲听。当说到摔杯子的事,父亲低着头沉默了。母亲倒笑了笑,有些轻松:“不去!不去!让曹如康去!”母亲一直担心我当兵打仗有危险。母亲的心思我知道。

父亲沉默了足足有半个小时。

夜色渐渐地淡了些。我把目光移向窗外。远处的竹林上空,升起了一轮圆月,皎洁的月光灑向卤汀河面,洒向寂静的村舍。

我说出了我的想法。我要去公社人武部,主动要求不去当兵。这样,沈支书就不会左右为难,曹如康也能如愿以偿。至于自己,我没有多想。我的脑海里浮现出父亲常说的话:条条大路通罗马。

父亲不说话,默默地点了点头。

母亲轻松地叹了一口气。

五

公社所在地在古老的朱家镇上,浩浩荡荡的卤汀河水穿镇而去。过镇的河面特别宽,河上有一座水泥大桥,两辆三轮车并排能驶过。朱家镇由朱东和朱西两片集镇组成。公社三层大楼在朱西,大门很宽,正对着卤汀河面。卤汀河畔的朱家镇上没有楼房,公社办公楼三层显得突兀,算是气派的。办公楼顶上有三面水泥浇砌的红旗,漆上红漆。在卤汀河上坐船,一抬头就能看到楼上鲜红的三面红旗。乡下人去公社办事,习惯说是到三面红旗去。

起了个大早,我不吃早饭就赶到马甸村轮船码头。买票时,售票员问我去哪里。我习惯地回答:到三面红旗。

到了朱家镇,我直奔三面红旗而去。我心里有些不是滋味,一直盼着去当兵。那个年代,青年人都崇拜当兵的。当兵神气,回到家乡卤汀河找个对象都容易些。自己一直做着参军的梦。连续三年体检通过,政审不合格。我心里常常埋怨四叔干什么不好,非要开豆腐店,连累了我。这次我政审通过了,又冒出个名额分配。曹如康虽是沈支书小舅子,但他最需要去部队锻炼,将来也许前途大些。要在这马甸村种田,恐怕连找老婆都难。沈支书跟我父亲是老交情,我不能让沈支书左右为难。

我进了三面红旗,直奔三楼。三楼靠左最里一间,是人武部刘爱军部长办公室。为参军的事儿我来过几次,刘部长都认识我了。

早上灿烂的阳光照得办公室里暖洋洋的。刘部长正低头看文件,抬头见我走进来,连忙站起身,握住我的手说:“祝贺你路林,总算政审通过了。”

“谢谢部长!”我握着刘部长的手掌,轻轻地摇了摇头。

刘部长松开手,疑惑的目光盯着我那冒着热气的额头,问:“怎么?等急啦?”

“不是。”我语气有些低沉。

刘部长哈哈一笑:“路林,定兵会议还没有开。不过快了,一周内肯定要定兵,你就回家等好消息吧。”

我用诧异的眼神在刘部长脸上扫了扫,心里有些忐忑。名额还没有定到具体人。定兵是最后一关,也挺复杂。大队里要同意,公社党委要权衡名额,带兵的干部参加定兵会,他们也要在合格的兵源里挑选。我不知道在家想好的话跑到哪儿去了。刘部长说让我回去等消息,其实我不是来人武部催的,我是来……

“有事坐下来说。”刘部长打断了我的思路。他看出了我心里有事,赶紧指了指办公桌对面的木椅。

我连连摆手:“刘部长,不客气,说一句话就走。”

“请讲!”刘部长与我面对面站着。

“刘部长,我不想参军了!”我鼓足勇气,说出了憋在心里好久的一句话,尽管这句话不是发自肺腑。其实,我做梦都想穿上绿军装,戴上红五星。但想到沈支书,想到沈支书的小舅子,想到沈支书的善良为人,我不想让沈支书左右为难。

刘部长一听,目光直愣愣地盯着我,好半天才诧异地问:“为什么?”不怪刘部长疑惑,我这句话刘部长听了太意外了。他知道我这些年体检合格,但年年政审通不过。刘部长是个正直的人,他想把优秀青年送到部队去。他曾经为我叔叔的事到县里去咨询过,但他也无能为力。沈支书也为我受牵连的事打抱不平,但也无济于事。现在政审通过了,马上就要开定兵会了。后来我才知道,当时刘部长心里有数,来人武部带兵的干部看重我有文化,还看了我在县文化馆油印小册子上发的三句半、快板书,已经向刘部长点了我的名。但定兵会议还未开,出于保密,他不便跟我挑明了说。他知道我一直是疯了心似的想去部队,怎么突然来了个一百八十度的大转弯呢?

“不为什么!”我实在不想在刘部长面前说违心的话,也没有办法理解。

刘部长感到事情蹊跷,非让我说清楚不可。他亲自把自己的椅子拉过来,指指另一张木椅说:“坐下慢慢说!”

“突然说不去,这可不能随便说的。”刘部长见我坐在椅子上,低着头不说话,语气有些急。

我望望刘部长,仍然不说话。说想去参军可以找出几十个理由,说不想去,一点点理由都说不上口。说真话吧,又不能说出口。如果实事求是地说了,那不是贬低沈支书、抬高自己吗?把名额让给沈支书小舅子,谁让你让的,谁给你的权利。说沈支书两口子为小舅子当兵的事儿吵架了,这话更不能说,这不是出沈支书的洋相嘛。再说沈竹光毕竟是一村之官,他又是和蔼公平心里想着群众的好支书,这事会处理好,用不着我把这事捅到公社来。

真话不能说,只能保持沉默。

“路林!你今天怎么啦?”刘部长有些着急,从椅子上站起来,给我讲起了大道理,“路林,公民服兵役是义务。体检、政审都合格了,那就应该勇敢地站出来接受祖国的挑选!”

我站起来,犹豫了一会儿,吞吞吐吐地说:“听刘部长的!”

刘部长望着我的脸。我知道我的脸泛着红晕,有些热辣辣的。

刘部长很热情。他把我一直送到楼梯口,疑惑的目光在我脸上扫来扫去,似乎松了口气:“路林,听党的话,听从祖国挑选!”

我点点头,神情恍惚地走出办公楼。当我跨出办公楼的院门时,叹了一口气,埋怨自己:唉!起了个大早,来了趟人武部,也见到了刘部长,但等于没有来,什么话也没有说。

坐在回马甸村的小轮船上,我目光盯着窗外繁忙的卤汀河。冬日正午的太阳有些泛白,洒在河面上的阳光反射出银色的万条丝线。河风让阳光温热了从窗外吹进来,我感到一阵阵暖气似乎从脖颈灌进了衣服的夹层里。想想刘部长的话,心里有股热流涌动。

卤汀河上白帆点点。不时从轮船旁边驶过一条冲水机船,留下一片白带似的浪花,几只白色的河鸥在浪花上自由自在地飞翔。我扭头朝轮船后面看过去,不远处的三面红旗在阳光照耀下鲜红鲜红的,放出灿灿的红光。

我的心似乎映红了。

六

轮船停靠在马甸村东头。说是码头,其实就是卤汀河岸边放了几块旧的大磨盘。磨盘压磨盘,一级一级压下去,最后一块大磨盘几乎平着水面。我跳到磨盘上,一级一级走上岸。

岸边是一簇一簇的翠竹。尽管是寒冬腊月,但翠绿青青,竹叶一点也不枯黄。从翠竹丛中会拔出一根一根稍粗些的竹子,挺拔向上。竹竿仍是翠绿翠绿的。午后的冬阳照在翠绿挺直的竹竿上,泛起淡淡的荧光。这淡淡的荧光与卤汀河面上的阳光反射出的粼粼波光交织在一起,卤汀河面、河岸一片晶晶晃动的竹光,美丽极了。

从轮船码头到我家,要路过沈支书家门口,他家院外河岸上有一片茂密的竹林。我匆匆地走过沈支书家院门口,头也不抬地往前走。我担心碰到沈支书。我不想把自己主动不去当兵的事儿让沈支书知道。我知道沈支书心中有着我,也有着全马甸村的村民,但我不想为难他,更不想让他误会我的好意。我是真心诚意的,我希望沈支书家小舅子这次能去部队,这对沈支书来说也是对老婆的一个交代。支书管着村里的事,但家里的事也不能一点儿不放在心上。再说,参军是件光荣的事,给我去或给他小舅子去,都是摆得上桌面的。

我虽然去人武部说了我的想法,但刘部长不知道我心里怎么想的,更不知道我怎么来了一个一百八十度大转弯。但假如沈支书知道了我去人武部,知道我主动提出不去当兵的事,他一定以为我是在赌气。因为马甸村都知道,这次马甸村除了一名特种兵没有悬念,到部队上去那是板上钉钉的事。但我与沈支书的小舅子曹如康谁去谁不去,那就悬了。村里私下都在议论着。说我连续三年体检没有去成部队,这次说什么也应当优先。但曹如康是沈支书的小舅子,支书的意见这一票很沉。部队上不了解情况,主要还是听马甸村党支部的意见。沈支书是一把手,谁能保证沈支书胳膊肘会不往里拐呢。

我走过沈支书家的院门口,来到路边一片竹林边。我沿着卤汀河岸边的土路一路往前走,竹林里倾斜到路边的竹枝不时拦住去路。我抬手轻轻地拨开。

又一根很粗的竹竿挡在前面。我伸出左手,捏住竹竿,正要往里推开。突然,我的目光落到竹竿上。竹竿一节一节,翠绿挺拔。我认真地凝视着竹竿,似乎是第一次看到这么翠绿的竹竿。冬天的太阳挂在高高的天空,白灼灼的光亮照在竹竿上,泛起微微的光亮。这光亮似乎不引人注意,但仔细端详,这竹竿翠绿色的光在这冬天的阳光下显得特别柔和,我能感受一丝丝的温热在有些凉冷的空气中传导。这是竹光。竹子也会泛光。是光就会发热,竹光的热量虽然微弱,但它在冬日的凉冷空气中会传导到马甸村的角角落落。我感受到了。

回到家中,已经太阳偏西。

我喊父亲,父亲不应。喊母亲,也不见母亲的影子。我正纳闷,目光在堂屋里扫了一圈,桌子上一只精致的篾箱出现在我的眼前。篾箱,哪来的篾箱?我有些奇怪,走到桌前一看,这是一只翠绿绿的崭新的篾箱。篾箱做得很精致,跟木板提箱一般大小,只是竹篾是竹皮做的,光溜溜绿滴滴的。箱盖上还有一幅大红的图案,也是竹篾编出来的,但上面已经涂上了红漆。我眼睛一亮,这图案不正是解放军军帽上的五角星帽徽吗!真漂亮!父亲从哪儿买来了这只别致的五星篾箱?买篾箱干什么?我正纳闷时,从院外传来嘈杂的脚步声。

我抬眼朝院子一看,沈支书和他夫人曹菊兰一前一后跨进院子,父亲母亲跟在后面。四个人有说有笑,这场景把我蒙住了。前几天,我在沈支书院子亲耳听到曹菊兰跟沈支书吵架。反正不知是谁,还摔了杯子。今天怎么啦?俩人有说有笑地到我家来。莫非是知道我已经去了公社人武部主动让名额,这是来感谢的?我松了一口气,我突然感到自己似乎浑身轻松了许多,似乎飘了起来,心中愉悦感油然而生。但转念一想,不对呀!我上午刚去公社人武部,沈支书和曹菊兰怎么这么快就知道我主动让名额呢。父母说的?不太可能,我出发时,跟父母说好的。我没来得及往下想,笃笃笃的一阵脚步声已经来到堂屋里。

沈支书一眼看到我,脸拉了下来:“路林,你去公社人武部啦?”

“刚去!”

“这就是你的不对啦!参军是义务,是件光荣的事,你怎么打退堂鼓呢!是不是……”

“没有!没有!”

“不说了!你前脚离开人武部,刘部长还有那个带兵的就打来电话。你知道嘛,我挨批评了。”

“挨批评?”我看得出来,沈支书说这话时脸上的表情明显轻松起来,刚才拉长的脸又圆了。我不知批评什么,赶紧问,“批评什么?”

“你不想去参军?”

“对呀!”

“你知道吗?曹如康也去了,你前脚走,他后脚进了刘部长办公室。”

“他去干什么?”

“他也不想去当兵。”

“不想去?他也不想去?”

“你们俩人都体检合格,都政审合格,都不想去。我们马甸村面子丢大了!我这沈支书面子丢光了。”

“曹如康也不想去?”

“对!”曹菊兰笑笑点头。

这咋回事呀!父母在一旁轻松地笑笑,朝一张长凳一指,拉沈支书、曹菊兰坐下后,说:“路林,还不赶快谢谢支书,谢谢菊兰婶子。”

我全明白了。父亲借着烧开水的机会,把我拉到厨房,悄悄地告诉我事情的原委。菊兰知道二个名额只能去一个,当然希望弟弟去。但沈支书反复做工作,菊兰想通了。支书是全村的,不是曹家沈家的。这是菊兰对你母亲说的。菊兰说服弟弟如康去人武部主动提出不想参军。你俩前脚后脚,这才有沈支书莫名其妙挨批评的事。父亲叮嘱我,那次偶然听沈支书夫妇吵架的事要烂在肚里。当个村支书不容易,菊兰是如康的大姐也不容易。其实,马甸村党支部前天就把你的名字报到公社党委,二选一,你去。

我随父亲走出厨房,给沈支书夫妇泡上茶。我望着沈支书,望着曹菊兰这位朴实的农村大婶,我的眼睛湿润了。

曹菊兰站起身,拉着我的手说:“给你提个要求。”

我一愣。

“我家如康学习不好,你以后多写信帮帮他。”曹菊兰望着我,目光中充满了企盼。当姐的当然希望弟弟有出息。当兵去有出息,学文化也是为了将来有出息。我明白了。我点点头。

沈支书也站了起来,说:“刚才刘部长说还争取了一个名额,让如康这次也去。我家菊兰和我回了,让更需要锻炼的青年到部隊上,也才有用武之地。”

沈支书说着,拎起桌上的篾箱,朝箱盖上的红五星指了指,说,“做了一只篾箱,你去部队用得上。刚才送来,家里没人,只好放在桌子上。这不,走不多远,碰到你父母……”

“谢谢沈支书!谢谢菊兰姐!”父亲母亲望着鲜红的五星,连连点头。

篾箱青绿色映着红五星,泛起柔和的光泽。这是竹光。

我望着眼前这位既是村里的“大官”又是篾匠的沈竹光,心里由衷地敬佩。

家家户户都有沈竹光亲手做的篾器,家家户户都有那柔和温暖的竹篾泛起的光泽。

我喃喃地念叨:沈支书!沈竹光!

责任编辑 张 琳