利用SD法的国家公园森林景观美感评价

——以武夷山国家公园为例

2020-05-11余荣卓GUANGYUWANG张晓明

李 霞 ,余荣卓 ,GUANG YU WANG,张晓明

(1.福建林业职业技术学院 林学系,福建 南平,353000 2.National Park Research Centre,Faculty of Forestry,University of British Columbia,Vancouver,Canada,BC V6T 1Z4 3.福建江夏学院 数理教研部,福建 福州,350108)

美是人们对事物的认知形式之一,Berleant提出环境美学,认为审美体验总是与环境有关的[1]。Jorgensen提出了景观美学研究的意义[2]。通过对景观的美学评价可以了解不同景观环境给人的感受,为进一步开展旅游设计、开发,创造良好的游客与环境融合体验提供依据。

随着中国森林旅游业的发展和国家公园体制的建立,森林景观美感评价也愈受重视,其结果可为森林景观培育和打造提供科学依据。大众对旅游景区中美的感受成为森林旅游景区提高关注度、吸引力的重要参考指标。目前,对景观美感评价的研究基本针对城市规划、园林绿化等领域,且评价也基本是以森林植物为评价对象的,冯敏敏等[3-7]对城市绿地、郊野公园、植物园、园林等作了植物景观评价,尹一峰[8]从植被、水体、建筑等角度进行了生态公园游憩美感度评价,张运杰等[9-11]围绕森林公园和景观类型进行评价,且落脚点以森林景观总体评价为主,梁美霞等[12-14]采用因子描述、应用层次分析和专家打分等方法对森林景观资源的美学价值进行了量化等级评价。从森林景观美学的角度,国内外的学者也有相关研究。Brush提出基于视觉享受管理森林[15],Ribe将美学考虑因素纳入多用途森林管理决策,提出对景观价值的关注[16],Panagopoulos提出森林景观的美学评价有助于可持续林业视觉影响评价的实施[17],López-Rodríguez等探讨了自然资源专业人员和当地居民对山区景观的生态和美学质量的看法[18]。虽然已有学者对生态公园、森林公园、园林绿地等作了景观美学评价方面的研究,但景观美学评价大多数是从专家评判角度来探讨的,这种评价不等同于受众体验,通过研究森林景观受众对美景的综合感知评价来提升森林景观美,从而提升公园对游客的吸引力十分重要,目前这方面的研究仍然缺乏。森林景观审美体验应该是视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等各个感觉的综合反应,是一种审美体验外化表现,本研究的目的就是以武夷山国家公园为例,通过了解游客对武夷山国家公园风景区的森林景观美的感受及进一步分析,为旅游景观优化提供建议。

1 研究方法

SD(semantic differential)法是心理物理学派的一个分支,是由Osgood等[19]作为一种心理测定的方法提出的。该方法通过言语尺度进行心理感受测定,获得被调查对象的感受构造定量化数据[20],是常见的运用心理学开展研究的方法。心理物理学法被认为是最客观的评价方法,该研究主要采取问卷调查法和访谈法,运用SD法来建立景观美感受度与各景观要素之间的数量化模型[21],通过事先设计的问卷,选取国家公园作为调查地,开展游客对森林景观美感受度研究。

2 国家公园森林景观美感评价

2.1 研究区域及样本选择

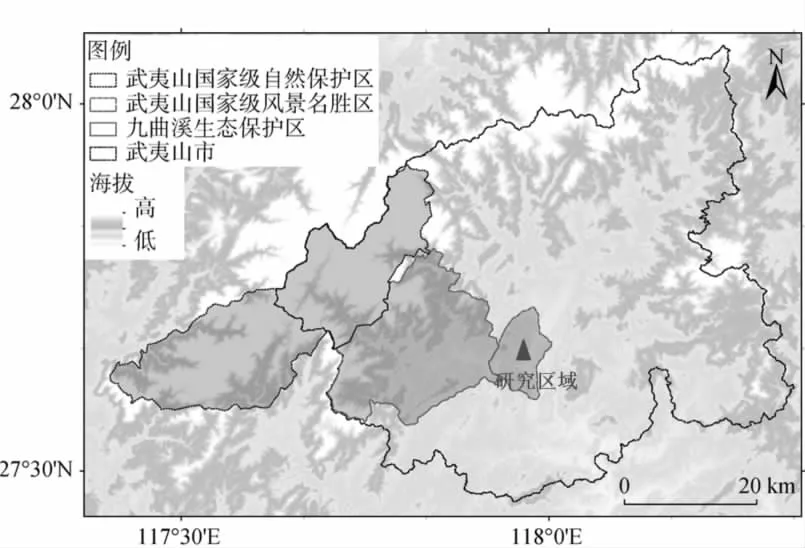

武夷山国家公园(27°32′36″~27°55′15″N,117°24′12″~118°02′50″E)位于福建省北部,试点范围包括武夷山国家级自然保护区、武夷山国家级风景名胜区和九曲溪上游保护地带等[22],是中国首批国家公园体制试点,以“保护自然生态系统的原真性、完整性”为使命。武夷山国家公园体制试点区域总面积为98 259 hm2,涉及福建省的武夷山市、建阳区、光泽县和邵武市4个县(市、区)、5个乡镇、25个行政村,约3.8万人口,包含了国家级自然保护区、国家级风景名胜区、国家森林公园和九曲溪光倒刺鲃国家级水产种质资源保护区等不同类型的保护地,分为特别保护区、严格控制区、生态修复区和传统利用区。较中国其他九处被列入首批国家公园体制试点的区域来说,武夷山是其中唯一一处世界文化与自然遗产地,素有“世界生物之窗 ”“研究亚洲两栖和爬行动物的钥匙”等美誉,区域内森林资源丰富,植物种类众多,武夷山风景区游客量大,进入便利,便于开展国家公园森林景观美感受研究[23]。

基于国家公园的核心保育区、生态保育修复区以及传统利用区不对游客开放,因此研究区域选定国家公园内客流量大、游客集中的武夷山国家级风景名胜区。2018年武夷山国家级风景名胜区主景区累计接待388.02万人次,同比上升1.80%,实现经营总收入35 000多万元 (数据来源:南平市旅游局2018年南平市旅游统计调查报告)。选定研究样本采集时间为6月下旬,此时武夷山温度适宜,体验良好,客流量适中,到访游客能有最好的感受体验。选取武夷山天游峰景区、大红袍景区等人流量大的景区进行样本采集,通过对到访游客随机问卷调查并结合一对一访谈,了解游客对武夷山景区森林景观美的感受度(图 1)。

图1 武夷山国家公园研究区域

2.2 研究过程

2.2.1 调查因子的选取

森林景观美感受度,是森林综合景观本身的形式美与人们接收信息所表现出来的感受,因此在调查中以环境心理学、视觉、景观美学等理论为基础。森林美感有直觉性美感和思维性美感[24],结合学者研究的森林美学分类,例如刘维星[25]将森林分为形象美、色彩美、听觉美、嗅觉美、意境美、朦胧美和生态美等;苏祖荣[26]把森林资源中的美学因素分为形态、色彩、声音、嗅味四类,该研究根据游客感受度、可描述度重点选取了森林声美、形美、色美、味美四个维度的游客感知度作为研究对象,并结合总体景观评价及游客心理体验,从实际情况出发,将森林美感受度的评价项目归纳为14项,建立景观美感评价因子特征、总体满意度和美感受度评分表,将评价因子分为-2、-1、0、1、2共5个等级(表 1)。

2.2.2 调查对象和实验过程

该调查采取随机选取游客作为调查对象,通过让游客现场完成并收回问卷,同时配合访谈,了解游客的感受,从而获得研究分析所需要的基本资料。调查前,调查员先向被调查者说明要求,基于景观美感评价因子特征及总体满意度、美感受评分表让受访者给所感受到的国家公园森林景观进行打分,并进行量化统计。每项得分数表示被试者的倾向性,如得分为2分则表明被试者更倾向于右侧形容词,如果得分为-2则表明被试者更倾向于左侧形容词。该调查共发放问卷220份,回收208份,废卷12份。

2.2.3 分析方法

量化评价是一种运用数理统计工具采集并处理评价对象资料,进行量化分析和计算,从而对评价对象作出判断的评价方法。利用IBM SPSS Statistics V22.0[27]进行数据分析处理工作,采用降维分析中的因子分析法,对SD法评价结果进一步处理,并利用KMO测验(kaiser-meyer-olkin)[28]和巴特利球形度检验(bartlett test of sphericity)[29]进行数据检验。

3 数据分析与结果

3.1 社会人口学特征及居住地对森林景观美感受的影响

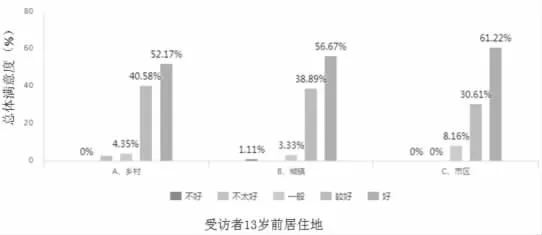

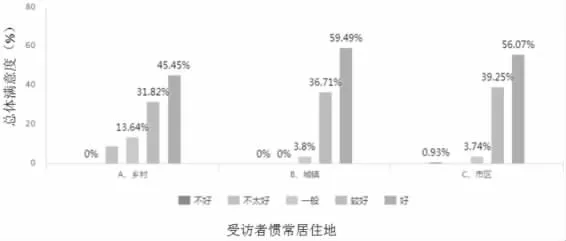

对森林景观美感受总体满意率高,仅有4.73%满意率为“一般”。满意率评价“一般”的主要为大专以上学历,年龄在19~28岁、29~50岁间的受访者。初中学历人群、年龄在51~59岁及60岁以上的受访者“满意”率最高。少年时代居住地或是惯常居住地在乡村和城镇的受访者,其满意度低于市区受访者(图 2~3)。

图2 13岁前居住地与森林景观美总体满意度关系

图3 惯常居住地与森林景观美总体满意度关系

3.2 不同到访次数对美感受满意度的影响

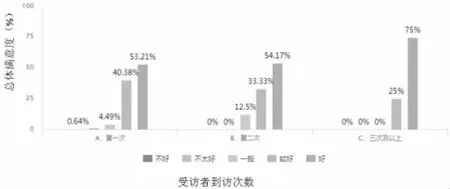

该项调查从被访者籍贯和到访次数上看,38.94%的游客来自外省,根据到访次数统计,有156人为第一次到访,其中67人来自外省;24人第二次到访,9人来自外省;28人第三次及以上到访武夷山,5人来自外省。其中,三次及以上到武夷山旅游的人对森林景观美总体满意度“较满意”以上评价最多,且“较满意”者达到75%,第二次到访的“满意”以上最低(图4)。

3.3 因子分析

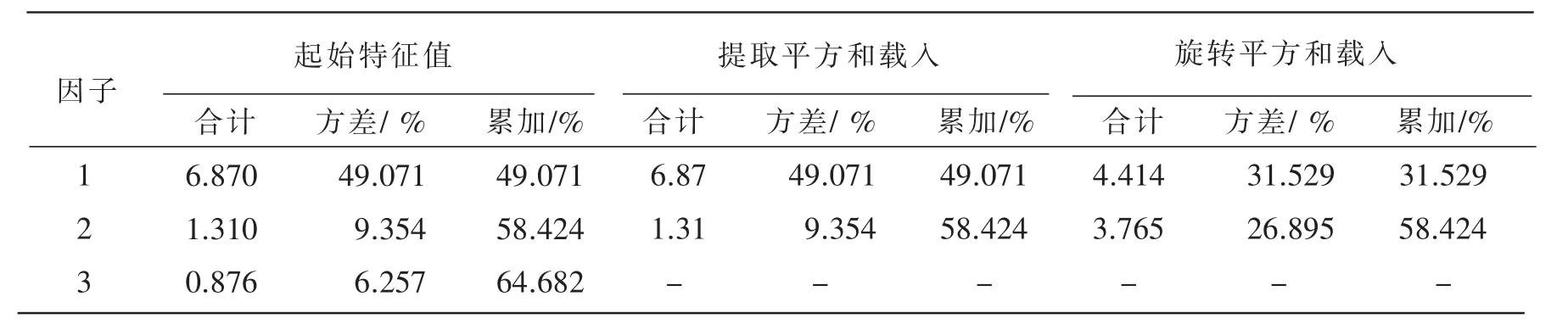

在完成SD评价之后,利用因子分析法对武夷山国家公园风景区内的森林美感受度进一步评价。将声、形、色、味与游客满意度采用皮尔森相关系数(person correlation coefficient)[30]进行相关性分析,并对数据进行可靠性分析,结果显示Cronbach系数[31]为0.923,采用降维分析中的因子分析法,对SD法评价结果进一步处理,得出KMO值为0.916,Sig值为0.00,因为Sig值<0.05,说明各因子间的差异极显著[32],可作因子分析。通过因子分析可以从问卷中提取出2个主成分,其累积旋转平方和载入为58.424,说明这2个主成分能够反应问题的效度(表2)。

图4 到访次数与森林景观美总体满意度关系

表2 特征值和方差贡献率

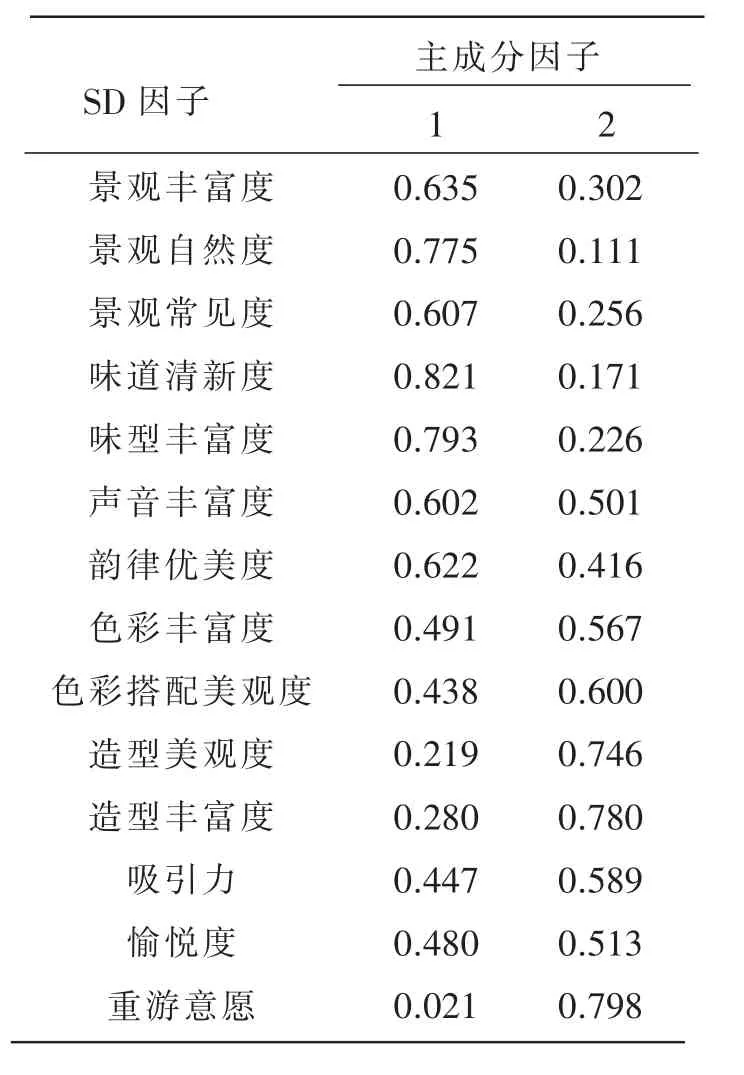

进一步计算得出旋转成分矩阵,每一个问题都仅仅在某一个主成分上载荷,数值在0.40~0.90之间,说明问卷中的每一问题都是有效度的(表3)。

由表3可知,对武夷山国家公园风景名胜区的美感评价影响因素来说,第1因子包括了景观丰富度、景观自然度、景观常见度、味道清新度、味型丰富度、声音丰富度、韵律优美度,代表着人们的听觉和嗅觉感受因子,是整体感受的一部分,与景观总体感受相关;第2因子由色彩丰富度、色彩搭配美观度、造型美观度、造型丰富度、吸引力、愉悦度、重游意愿组成,代表着视觉与心理感受因子,视觉景观效应会直接影响到人的心理变化,与人的心理感受相关。

表3 旋转成分矩阵

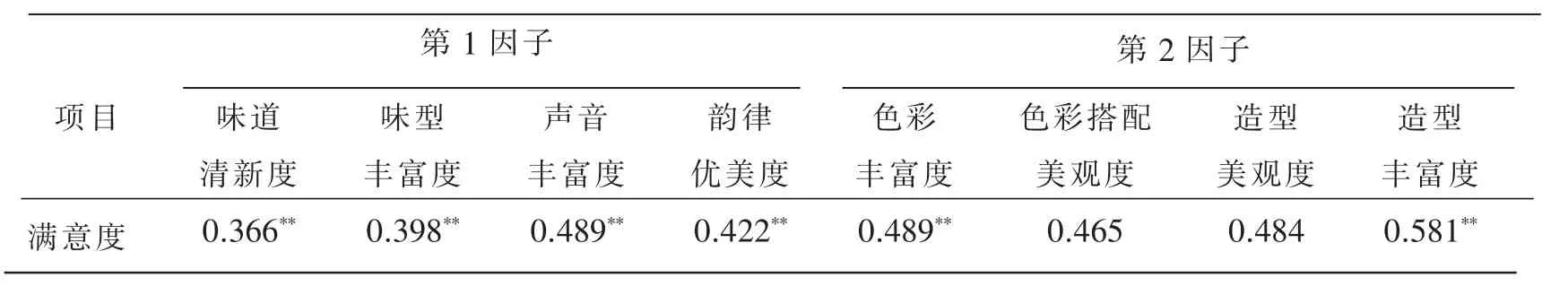

表4 满意度与评价层因子间的相关性分析

由表4可知,被访者总体满意度与评价层因子间的相关性表明被访者对森林景观中的味道、声音、色彩、造型的各种感受与其对森林景观总体满意度有显著性相关。其中,人们对第2因子的色彩美、造型美的感受与总体满意度的相关性影响最高;其次是第1因子中声音美感受,最弱的感受是来自于味道和味型的美感受。同时,在对游客访谈中,有65.09%和53.85%的受访者选择用“山清水秀”、“草木葱茏”表达对武夷山森林景观的感受,仅有38.46%的受访者选择了“鸟语花香”来表达对景观的感受。

4 讨论与结论

4.1 讨论

游客对森林景观美感受中的味美和声美感受相较于形美和色美来说更弱,与味道和声音不如视觉直观,对人的冲击力相对较小有关。形状、色彩等信息输入人脑后经过处理,进而在心理指标上呈现出来,与吸引度、愉悦度、重游意愿相关,对人们对被测地美感受的总体满意度起了积极的促进作用。Filyushkina等调查了森林用户对不同森林的偏好,认为休闲者更喜欢由成熟的、高大的、间隔良好的树木组成的低密度自然再生林[33],Pazhouhanfar等在研究中指出对自然景观的视觉偏好预测可以直接和间接影响恢复环境[34]。因此满足人们对可视景观的美感需求,从游客偏好角度构建森林景观中可视景观,对恢复景观质量、提升游客重游率有着积极作用。国家公园要注重可视景观功能的塑造,利用色彩、造型的变换来展现森林旅游景观的美感度,通过营建色彩丰富、造型各异的树木,培育多彩森林。在多用途森林管理中要关注风景价值,将美学考虑纳入决策,营造视觉多样性、空间多样性、物种多样性,考虑公众对森林状况的感知,如树木密度和大小、地面覆盖、物种组成等作为考量对象,把风景质量视为管理良好的森林自然副产品,让森林景观产生审美效益。注重色美形佳的同时,也要营造良好声境,科学配置植物树木,吸引更多鸟类安家,运用声境构建立体的森林美感,满足游客听觉感受的需要,进一步提升国家公园带给游客的良好旅游体验。

不同的旅游者对森林景观偏好各异,这与Howley的研究中提到“不同的个人特征和环境价值取向都会对景观偏好存在显著的异质性,对景观类型的偏好产生强烈的影响”[35]相似。由于中青年所处社会关系复杂,压力大,受教育程度高,旅游经历相对丰富,对旅游景观价值认知、评价水平都相对较高相关,因此老年人比中青年满意度和感受度都高。由于城市化生活给人们带来了许多挑战,居住市区的人压力大,精神疲劳,因此这个人群对森林景观的美感受度、总体满意度也较居住在乡村和城镇的高。在Ulrich等研究中表明的“居住地点也被发现对景观偏好有重大影响”[36],以及Kaplan的“自然环境可以减轻压力并促进精神疲劳的恢复”注意力恢复理论(attention restoration theory)[37]也提出了类似的研究结果。除此之外,考虑不同性别使用者的心理、行为和需求差异也很重要[38]。因此,国家公园要注重游客分类管理,根据不同类型游客开展解说,通过引导人们关注声美味香,在审美过程通过感觉、知觉、想像、联想从而产生情感共鸣和理解认知,全方位地调动游客对森林景观的美感体验。满足压力人群的心理需求,重视再访游客的审美心理变化,更使游人感受到国家公园的森林景观背后的巨大文化价值[39],游在林间,品上心头。

4.2 结论

森林景观的美感受因人而异,评价各有不同。旅游者对森林景观美感受度在味道、声音、形态、色彩四方面存在差异,视觉感受影响最大,听觉和嗅觉次之。不同社会背景、不同年龄、学历、居住地、到访次数的旅游者形成了不同的森林景观偏好,美感受满意度也有差别。从年龄来看,老年人对森林景观美的满意度最高,大专以上学历的中青年对森林景观美的满意度最低。从居住地来看,居住在市区的人群对森林景观的美感受最显著,从到访次数来看,多次到访的对景观美感总体满意度最高,第二次到访的满意度最低。

本研究将游客感受作为提高和改善森林景观的依据,从旅游者感知角度出发,通过声、色、味、形对森林景观开展美感评价,其结果可指导国家公园森林景观改善的决策和行动,为挖掘和发挥国家公园森林美的生态功能、环境功能、康养功能、愉悦功能、静心功能提供依据,并最终提升国家公园森林景观质量。