语文专题“研学”的打开方式

2020-05-09陈怡

陈怡

专题教学本质上是一种以学生为主体的研究性学习。早在1896年,教育家杜威曾经尝试由学生自主选择学习内容进行研究,以此培养其实践能力。之后,教育家威廉·赫德·克伯屈在《教学方法原理》中也提出,专题学习过程必须由学生负责计划、研究以及实行。高中语文教学多年来深陷接受性学习的小格局中难以自拔,原本应该卓然不群的高中生,被迫在教师的“搀扶”下,失去了独自行走的能力。在《普通高中语文课程标准(2017年版)》中提到:“高中生身心发展渐趋成熟,促进他们探究能力的发展应成为高中语文课程的重要任务”;“积极倡导自主、合作、探究的学习方式”。由此,在任务引领下的自主研究的语文专题式教学模式随之而生。

如今,很多人都赶上了语文专题自主研究的这波热潮。但是,究竟有多少人思考过,什么是“研学”?什么又是“语文专题”中的“研学”?“研学”和“教学”的区别?如何才能做到真正意义上的专题“研学”?

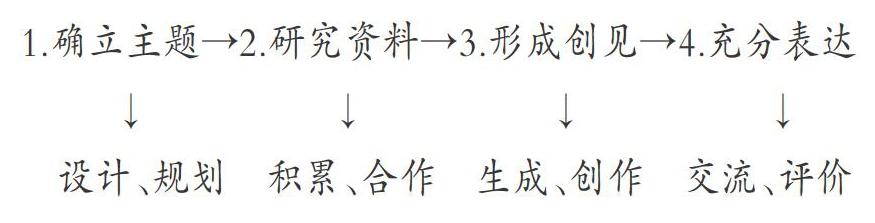

教育部颁布的《普通高中“研究性学习”实施指南(试行)》中提到:“研究性学习是学生在教师的指导下,确定专题进行研究,并在研究过程中主动获取知识、应用知识、解决问题的学习活动”。根据教育部对“研学”的界定,根据高中语文教学的特征,笔者认为“语文专题教学”中的“研究性学习”应该是学生根据教师设计的专题,在专题任务引领下,通过确立主题、查阅资料、专题写作、表达交流等自主研究学习,获得能力的学习方式。通过语文专题“研学”,我们培养高中生的批判精神、创新能力、独立分析问题、解决问题的能力。教师有了这样的认知基础,才能带领学生一步步走进高中语文专题研学的世界。

笔者认为,语文专题“研学”的主要环节有4步:

一、把握专题方向,形成研学主题

高中生专题“研学”的第一步便是确立自身研究的“主题”。学生确立的“主题”并不是教师设立的“专题”。在语文专题教学中,教师根据教学的情境、学生的学情、既定的素材,构建“专题任务群”。但是,学生不可能对某个“专题学习”中的“每一个问题”展开探究;而是在教师的引导和帮助下,自主研究,发现、生成自己感兴趣的问题。只有让学生自主生成属于自己的研学“主题”,才能实现有针对性地探究、创造,才能落实真正意义上的自身知识体系的构建。当然,在确定选题的过程中,教师要把握选题的研究价值。

就像在“《诗经》的文学母题”这一专题教学中,学生在研学时不必对“诗经”专题中涉及到的所有的文学母题面面俱到,而是选择此专题中自身感兴趣的抑或有疑惑之处,做主题研究。比如有的学生对“诗经”中的“爱情观”颇感兴趣,有的学生深入研究的是“战争”主题、“生命”主题等等。在笔者最近进行的“淡而有味的散文语言”这一专题研学中,笔者要求学生在“淡而有味的语言”这个大的研究方向上要作进一步的细化,从某一问题入手确立自己的主题。比如,有些学生研究的是“语言背后的情感”,有些学生感兴趣的是“语言中所蕴含的力量”,各展所长,各补己短,不尽相同。

二、广觅研学资料,合力深层探索

在确立研学主题之后,学生要开始大量积累与主题相关的研学资料。倪文锦教授说过,要促使学生在多文本阅读过程中提升其阅读能力。传统教学偏重教师的讲授,所以常常由教师大量积累素材,进行研究;而专题研学更注重学生的表現,所以学生必须加入到材料积累、研读的队伍中来。

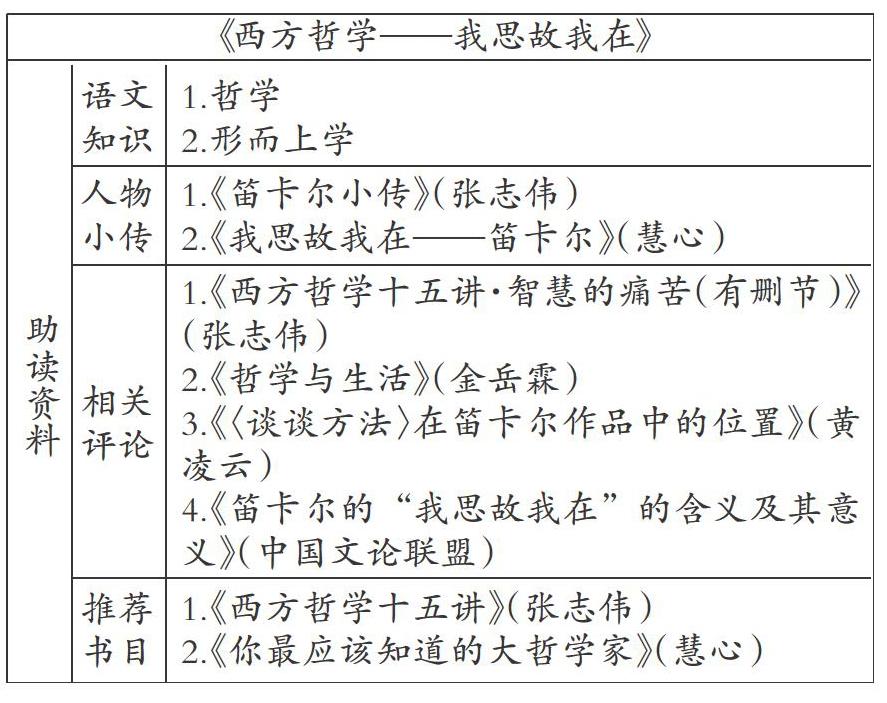

没有一定程度的阅读量,没有相关素材的积累,“研学”便是一纸空谈。在传统课堂中,学生两手空空,完全跟着教师的思路走,由于缺少视野,所以也就没有自己的判断。学生只有经过大量的资料的研究才能形成自己的思考、判断和质疑。所以,“研学”提供给学生的不仅仅是结论,更是得出结论的途径。复旦大学附属中学的王白云老师所倡导的“三一课堂”教学模式,主张专题教材中应该有不同类型的资料提供给学生。除了研读的文本之外,也可以提供相关知识类资料、文论类的资料、鉴赏类的资料,以及选读篇目和推荐书目等等。王老师主编的《高中语文专题学习丛书》(2017年版)中的《西方哲学——我思故我在》这一分册向学生提供了丰富的“助读资料”。具体如下:

当然,教师也可以让学生从不同渠道收集信息。不管是教师提供的,还是学生寻觅的,总之,要让学生凭着自己的知识积累去研究,带着自己的思想去探索。这样,学生的学习过程才能成为一个在教师引导下自主的、富有个性的研究的过程。

学生在完成各项准备工作之后,形成研学小组,利用收集到的资料来分析问题,进行合作交流,进而研讨解决问题。教师应该给予必要的帮助和指导,不断提高学生研究问题的能力,培养学生核心素养。学生在可以研究过程中互相交流、互相合作、共同提高。交流的内容可以是知识、情感,可以是兴趣、价值观,也可以是生命体验、审美评价等等。合作功能的发挥,不仅可以使研究的效应扩大可以分享更多的研究成果,提高学生探究问题的意识和解决问题的能力,还可以让学生有许多另外的收获比如和别人沟通的能力、协调能力和交往能力等等。

三、完善知识体系,形成独特见解

经过了积累、探讨阶段之后,学生对问题的看法渐渐明晰。在这一阶段中,学生要做的是将新旧知识有机联系起来,在原有知识的基础上,将探究所得纳入到原有的知识体系中形成新的认识和理解,进而构建成新的知识体系。语文研究不同于科学探究,它不需要学生有新的发现,它只要求学生对问题有新的认识。在这个阶段,教师也应该给予学生方法上的指导或引导,比如知识的整理,比如根据所得信息进行逻辑推理以作出判断等等,长此以往,能有效地帮助学生提升语文学习能力。

把新的认知融入到原有的知识体系中,便渐渐形成自己独特的观点。什么叫做独特的观点?比如笔者所编写的《淡而有味的散文语言》这一分册,在教学的过程中,很多学生都形成自己的观点,但未必都是独特的观点。比如有的学生说:“平淡的文风让人感觉不到背后的感情。”显然,这位学生只是在叙述一个简单的事实,不能算是一个观点。又比如有的学生说:“冲突越是强烈,语言越显平淡”。虽然,这位学生有了较为深刻的认识,恐怕也不算是观点。还有一位学生说:“语言越是克制,情感越是汹涌。”那么,这个就不仅仅是观点,而且是独特的观点。专题“研学”的结果,绝不能是人云亦云,更不能是资料整合,而是形成“创见”。

四、充分表达见解,评价研学成果

形成自己的研究成果不是“研学”的终点,更重要的是完整、准确地表述研究成果,在更大的范畴中交流、分享自己的观点,接受不同层面的反馈和评价。交流、评价阶段是整个专题语文研学活动非常重要的组成部分,一般分成两个步骤来进行——小组内部的交流和评价;班级层面的交流和评价。

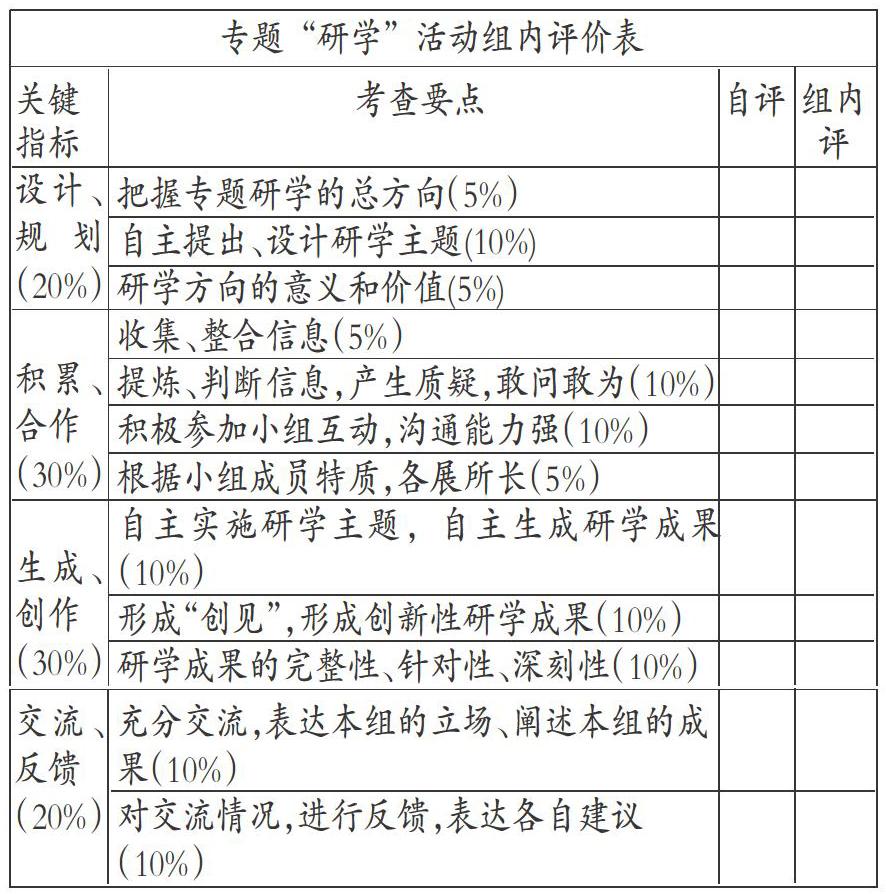

首先,学生个人或研学“小组内”进行交流、自我反思、共同评价。从研究主题的确立、研究资料的整合、观点的独特性、表达的充分度等方面进行自我评价。也可以与教师、教材提供的结论或别人的研究成果相比较,从而对结论进行分析评价,甚至是推倒重来。在这个阶段中,教师应该积极参与到小组讨论中,引导学生对自己的学习方式进行自我监控、小组评价,促使学生形成新的学习方式。专题“研学”活动组内评价表如下:

其次,在“班级层面”进行交流和评价。在最终阶段中,各个研学小组在全班进行交流,让其它小组对本组的研学成果进行评价。这种组与组之间的评价、讨论,有时可以引发出新的问题。这个相互交流的过程,也是学生进行自我反思的过程,庞维国认为,学生的自主学习依赖于自我意识、元认知发展水平。学生可以通过这一过程对自己的研学方式进行分析,特别是对问题的解决过程进行反思和归纳。专题“研学”交流活动各组互评表如下:

以上是高中语文专题“研学”的基本流程,然而我们要注意语文学科的特殊性,我们不赞同用一种僵化的、固定的格式来实施专题“研学”,也就是说,高中语文专题“研学”的流程不是一种机械的、刻板的模式,并不是一成不变的,而应该是灵活的,可以根据情况的变化而变化的。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准.人民教育出版社,2017.

[2]倪文锦.语文研究性学习的两种模式.中学语文教学参考,2003.

[3]威廉·赫德·克伯屈.教学方法原理.人民教育出版社,2016.

[4]庞维国.自主学习——学与教的原理和策略.华东师大出版社,2003.